砒砂岩侵蚀机理研究与展望

姚文艺 李长明 张攀 王愿昌

摘要:砒砂岩侵蚀机理是我国北方脆弱生态区治理实践中迫切需要解决的应用基础问题中的难点。为深化理解砒砂岩复合侵蚀发生发展过程、揭示多动力侵蚀交替/耦合关系、辨识复合侵蚀与植被退化的耦合机理,系统总结了国内外对砒砂岩侵蚀研究的主要成果,包括砒砂岩侵蚀类型及其发生动因、砒砂岩侵蚀分布特征、砒砂岩侵蚀岩性机理等,并对现有研究进展进行讨论,指出砒砂岩侵蚀规律研究中面临的关键科学问题,提出未来研究的重点课题,包括砒砂岩区多动力复合侵蚀时空分异规律、复合侵蚀与植被退化的互馈关系、水岩作用下砒砂岩三元结构破坏机理、复合侵蚀试验观测方法等,可为今后开展相关研究工作提供参考。

关键词:砒砂岩:复合侵蚀:侵蚀机理:生态恢复:黄河

中图分类号:S157.1; TV882.1

文献标志码:A

doi: 10.3969/j.issn.1000-1379.2018.06.001

砒砂岩是在古生代二叠纪(距今约2.5亿年前)、中生代三叠纪、侏罗纪和白垩纪逐渐形成的厚层砂岩、砂页岩和泥质砂岩组成的岩石互层,属陆相碎屑沉积岩类,集中分布于黄河流域鄂尔多斯高原,其面积1.67万km。由于砒砂岩上覆岩层厚度小、压力低,因此其成岩程度弱、结构强度低,具有“无水坚如磐石、遇水烂如稀泥”的特性。砒砂岩区水蚀、风蚀、冻融侵蚀交替发生,土壤侵蚀剧烈,生态环境极其恶劣,成为黄河粗泥沙的集中来源区,同时严重制约当地经济社会持续发展。开展砒砂岩侵蚀规律研究、认识砒砂岩侵蚀机理,是砒砂岩区水土流失及生态综合治理的重要课题,是黄河治理和典型脆弱生态区生态恢复等重大实践的必然要求。

国外在单一砂岩区风化侵蚀、坡沟耦合侵蚀、重力侵蚀、沟道系统形成及沟壑侵蚀、泥岩区沟蚀等方面有相关研究成果报道,但可能受砒砂岩特殊的地理区位所限,未见国外报道诸如砂岩、砂页岩、泥质砂岩交互岩类侵蚀的研究案例。我国对砒砂岩侵蚀问题的系统研究始于20世纪90年代初,其代表性成果是黄河水利委员会(简称黄委)资助完成的《晋陕蒙接壤地区砒砂岩分布范围及侵蚀类型区划分》《砒砂岩地区植物“柔性坝”试验研究阶段总报告( 1995-1998)》。之后,在黄委重大治黄科技计划、水利部等省部级科技计划、国家科技攻关(支撑)计划、国家自然科学基金等资助下,有关单位对砒砂岩区水土流失现状、侵蚀类型及成因、侵蚀规律及其发生机理等开展了持续研究。砒砂岩区处于我国北方地貌、植物、气候、土壤等多元过渡带,其地貌类型由东南部以水蚀为主的黄土丘陵沟壑逐渐过渡到西北部以风蚀为主的风沙地貌,中间地带为水蚀和风蚀共同作用形成的盖沙黄土丘陵:植物群落由东南部半旱生植物占优势逐渐演变到西北部以沙生植物占优势:气候从东南部到西北部由半干旱过渡到干旱,既有鄂尔多斯高原风大沙多的特点,又有黄土高原大陆性气候暴雨强度大的特点,极端最高和最低气温分别为40.2、- 34.5℃。因而,该区多类型侵蚀交替发生,形成复合性侵蚀18],区域侵蚀模数高达3万~4万L/( km2.a).进入黄河的粒径大于0.05 mm的粗泥沙量约占黄河下游多年平均淤积量的1/4。加之该区富含煤、石油和天然气等,能源资源开发等人类活动干扰强烈,生态退化严重,甚至造成“生态难民”问题,被中外专家称为“世界水土流失之最”“地球生态癌症”。解决砒砂岩区严重的水土流失和生态退化问题,成为全面实现生态文明建设战略目标的区域性重大挑战。在我国生态保护与建设规划中把黄河上中游脆弱生态区治理明确列为重点工程,尤其是砒砂岩区长期以来被作为黄河治理的重点。近期在国家重点研发计划“典型脆弱生态恢复与保护研究”专项中,专门设立了“鄂尔多斯高原砒砂岩区生态综合治理”项目,以期通过对砒砂岩区水蚀、风蚀等复合侵蚀规律研究,揭示复合侵蚀与生态退化的耦合机理,为维护区域生态安全提供技术支撑。因此,砒砂岩区土壤侵蚀规律的深化研究显得尤为迫切,亦成为土壤侵蚀研究领域的热点之一。可以说,鉴于砒砂岩特有的复合侵蚀特征及其耦合关系的复杂性,开展砒砂岩侵蚀规律的深化研究对促进水土保持学科发展具有重要意义,同时也是一项挑战。为此,本文在总结关于砒砂岩区土壤侵蚀规律、发生机理等方面的主要成果基础上,针对现有研究的不足,指出砒砂岩侵蚀规律研究面临的关键科学问题,提出未来研究的重点课题,期望为开展相关研究工作提供参考。

1 砒砂岩侵蚀类型及分布

1.1 砒砂岩侵蚀类型

砒砂岩区是我国典型的多动力复合侵蚀区域,基本上包括了主要的侵蚀类型,如水力侵蚀、风力侵蚀、冻融侵蚀、重力侵蚀及人为侵蚀等。毕慈芬等根据侵蚀驱动力不同,将砒砂岩侵蚀分为“季节性降雨径流侵蚀”和“常年性非径流侵蚀”两类:第一类为由不产生土壤位移的小雨、暴雨前期不产生土壤位移的小雨和暴雨径流侵蚀三部分组成,主要指水力侵蚀:第二类为全年都可能发生的重力侵蚀、冻融侵蚀和风蚀等。

(1)水力侵蚀。试验研究表明,砒砂岩水力侵蚀与砒砂岩的颜色有一定关系。由于砒砂岩是由砂岩、泥质砂岩等多类砂岩构成的松散岩层,不同岩层所含矿物组分氧化铁等的含量有差异,因此形成了红、白、黄、灰等多种颜色相间的分层结构,俗称“五花肉”。不同颜色砒砂岩的透水性能是有差别的,因而抗水蚀的能力也不同。例如,白色砒砂岩的水分人渗率小于红色砒砂岩的,因此在相同径流量条件下,红色砒砂岩的产沙量、水流含沙量均比白色的大,说明红色砒砂岩的抗蚀性弱。蔡怀森等对单一红色和红白混杂两类砒砂岩的抗蚀性的试验表明,红白混杂砒砂岩的透水性较红色的差,红色砒砂岩的稳定人渗率较红白混杂的大,说明红色砒砂岩遇水时更容易发生溃散,其水力侵蚀强度大。根据王伦江等研究,就砒砂岩坡面单位径流产沙量而言,从小到大排序为黄绵土<红棕色砒砂岩<紫红色砒砂岩。当然,砒砂岩水蚀与下垫面等多种因素有关,如张喜旺等的研究表明,降雨与植被的年内匹配模式对砒砂岩侵蚀有重要的影响。

(2)风力侵蚀。砒砂岩区风向多与沟道垂直或大角度相交,因此风蚀产沙量往往很大,同时风成堆积物也为水力侵蚀提供了物质来源。杨具瑞等通过对砒砂岩区西召沟小流域风蚀进行观测,分析了风蚀量与沟沿线、沟角线长度之和与风化沟谷面积比值的关系,认为:同种砒砂岩与单位沟沿线、沟角线长度之和与侵蚀模数之间,在上、中、下游具有确定的比值:不同种类砒砂巖的风蚀模数与单位沟沿线、沟角线长度之和之间具有一定的比例关系:风蚀量与砒砂岩地表土壤结构也有关系。据杨晓东等观测,结构愈松散风蚀量愈大,例如,在砒砂岩地表有覆沙时,其风蚀量是裸露砒砂岩地表风蚀量的13倍。

(3)冻融侵蚀。土壤及其母质或岩石中的水分因温度正负剧烈变化而引起的冻融作用,使其胀缩碎裂、移动流失的现象称为冻融侵蚀。显然,冻融侵蚀与砒砂岩含水率、密度及温度等有关。据刘李杰等试验观测,砒砂岩含水率在11%以下时几乎不发生冻胀,当含水率为12%~ 16%时冻胀量与冻结深度的比值即冻胀率随含水率增大而线性增大,冻胀率随砒砂岩干密度的增大而增大,在一定的干密度条件下,冻胀率随冷端温度的降低而增大。当然,不同研究者采用的试样不同,得到的冻融发生临界含水率、温度都会有所不同。

(4)重力侵蚀。重力侵蚀与砒砂岩坡面坡度及岩性都有一定的关系。据野外调查,不同类型区坡面稳定的临界坡角是不同的,如:覆土砒砂岩区的临界坡角为350~ 450.裸露砒砂岩区白色砒砂岩的为350~700、红白相间的为350~ 450。当坡角大于临界坡角时,易发生重力侵蚀。唐政洪等的研究进一步表明,重力侵蚀主要发生在坡角大于300的沟坡,坡角为350~ 600的沟坡是发生泻溜的主要地段,崩塌主要发生在600以上的陡崖地段。孔隙、裂隙越发育的砒砂岩坡面,越容易发生重力侵蚀。另外,不同岩性互层的地层组合方式也会对重力侵蚀有影响。据叶浩等研究,砒砂岩化学成分对重力侵蚀也有影响,如Mg、K20、Mn0、Fe0等含量的变化可造成内聚力的显著变化,进而明显影响重力侵蚀的发育。

事实上,砒砂岩区的多种侵蚀方式在空间上具有复合作用、在时间上具有交替发生的特点。风蚀及冻融侵蚀均可诱发重力侵蚀,同时这些侵蚀方式产生的松散堆积物又为水力(径流)侵蚀和泥沙输移提供了物质来源。在水力侵蚀、重力侵蚀发生时,风蚀堆积物坡积裙可不断被蚀退,进入沟道的泥沙被水流搬运至下游,风蚀又不断搬运补充坡积裙。唐政洪等曾归纳出砒砂岩侵蚀具有风化一侵蚀一风化循环的特点。当然,如果从侵蚀方式的发生过程而言,水力侵蚀与重力侵蚀或风力侵蚀与重力侵蚀亦可相伴发生,由此也可以归纳认为砒砂岩具有风蚀/重力侵蚀一水蚀/重力侵蚀一风蚀/重力侵蚀的复杂交替/耦合的循环侵蚀特征。

1.2 砒砂岩侵蚀时空分布特征

砒砂岩侵蚀具有明显的时空分异规律,其在空间上与砒砂岩类型区、坡沟系统地貌单元的分布有关,在时间上与年度季节性变化有关。

根据砒砂岩地表覆盖物质的不同,砒砂岩区分为裸露砒砂岩区、覆土砒砂岩区和覆沙砒砂岩区三类:裸露砒砂岩区指砒砂岩直接见于地表,上面无黄土、沙或覆土(沙)极薄(0~1.5 m);覆土砒砂岩区指砒砂岩掩埋于各种黄土地貌之下,黄土厚一般大于1.5 m;覆沙砒砂岩区指砒砂岩掩埋于较厚沙层之下。不同类型区主要侵蚀类型及复合侵蚀类型有一定的差异(见表1)。总体来说,在裸露、覆土、覆沙区的复合侵蚀中均会有重力侵蚀发生。另外,无论是哪一类砒砂岩区,只要有砒砂岩出露,或轻或重均会有冻融侵蚀发生。就不同强度侵蚀的面积分布而言,裸露区极强烈侵蚀面积占砒砂岩区面积的3.43%,相应地,覆土区、覆沙区的分别占13.42%.1.36%,砒砂岩区的极强烈侵蚀面积主要分布于覆土区,其面积占覆土区总面积的25.47%。根据赵国际观测,在小流域坡沟系统地貌单元尺度上,主要侵蚀类型也是有差异的:水力侵蚀发生的部位以坡面与沟坡为主:重力侵蚀以陡坡与沟坡为主,且有从坡顶向沟坡逐步增强的趋势:对于风蚀,在迎风坡及其两侧,或者在东西走向高地势之间是强风蚀区,且从坡顶到坡脚风蚀厚度逐渐减小,坡顶的风蚀量是坡中部的近4倍。另外,水蚀从南向北减弱,而风蚀则白南向北增强。

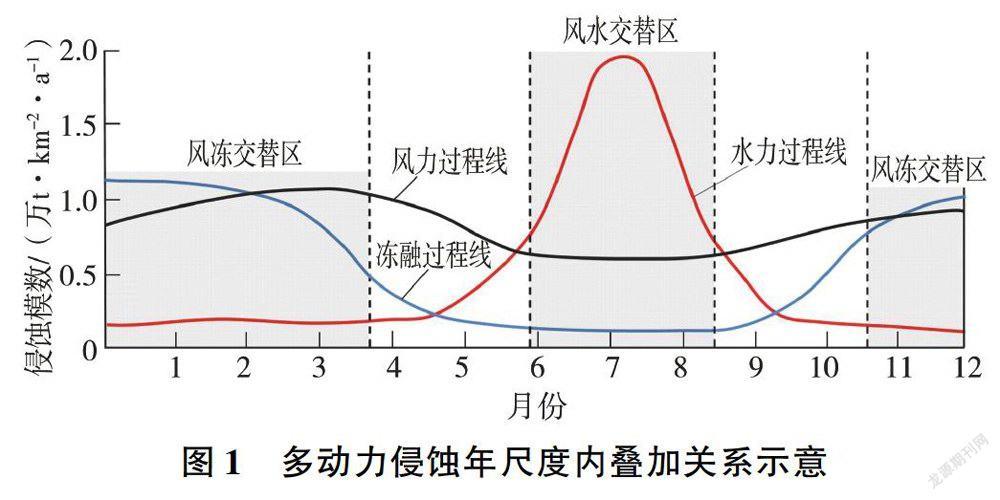

砒砂岩区水力、风力、重力及冻融引发的侵蚀在年尺度内交替或2项以上同时出现,呈叠加性,但不同季节主要侵蚀类型有分异性。覆沙区全年以风蚀为主:在覆土、裸露区冬春季风力侵蚀强烈,尤其是春季风蚀最为严重,夏秋水力侵蚀占主导地位,尤以夏季水蚀最为严重。冻融和重力侵蚀叠加在春季最为明显。

总体来说,春夏之交是冻融、风化高峰期,4-5月是风蚀高峰期,5-6月是重力侵蚀高峰期,7-9月是水蚀高峰期。在5-9月多发生重力侵蚀与水蚀的复合,其他时期则发生重力侵蚀、风蚀、冻融侵蚀的复合。多动力侵蚀在年尺度内交替发生及叠加,其叠加效应可能会造成侵蚀峰值(见图1),但是对其叠加关系及叠加效应仍缺乏研究。

2 砒砂岩侵蚀岩性机理

砒砂岩侵蚀岩性机理主要是指砒砂岩的矿物组成、化学成分、结构、胶结物等特征要素在侵蚀过程中的作用关系。

2.1 砒砂岩岩性

(1)矿物组成。砒砂岩由多种矿物组成,不少学者从不同角度对砒砂岩的矿物组成进行了研究,虽然采用的试样、试验方法和检测仪器等可能有差异,但对砒砂岩主要矿物成分的认识基本一致:砒砂岩的主要矿物成分包括石英、长石、方解石、蒙脱石、高岭石等。但是,一些研究者对各种成分含量的测验结果却有明显差别(见表2)。砒砂岩颜色不同,相同矿物成分的含量也有很大差别,例如按文献的结果统计,4种颜色砒砂岩的蒙脱石最大最小含量的比值可以达到3,石英含量的极值比为2.4,方解石的达到7.9;在不同深度,即使颜色相同,但同类矿物的含量也有很大差别。由此说明,砒砂岩矿物成分的空间分异性是非常大的。另外,砒砂岩的石英含量为50%左右,较一般砂岩等岩石的含量低,由此说明砒砂岩的成岩程度低。

(2)化学成分。不少研究者对砒砂岩的化学成分做过分析,在砒砂岩所含主要化学成分方面的认识是比较一致的。砒砂岩的化学成分主要有二氧化硅( Si0)、三氧化二铝(Al203)、三氧化二铁( Fe203)、氧化镁(Mg0)、氧化钙(Ca0)、氧化钠( Na20)、氧化钾(K20)等。但是,不同研究者所测验的含量有较大差别,其含量大小与砒砂岩颜色、取样位置等有关。从现有测验成果看,上述化学成分的平均含量变幅分别为59.7%~ 76.8%、10.6%~ 15.4%、1.6%~4.3%、1.8%~4.8%、0.6%~15.1%、0. 9%~3.9%、2.5%~3.0%。總体来说,含量最高的是Si0,其次是Al203、Fe203、Mg0和Ca0等。

(3)结构特征。根据石迎春等分析,砒砂岩岩体属于不等粒岩,不均匀系数Cu大于5,曲率系数Cq大于3,粗细颗粒混杂,磨圆程度低,矿物颗粒平均扁圆度达到0.411 1,而且砒砂岩颗粒较粗,如白色砒砂岩粒径大于0.05 mm的粗颗粒占84.5%。砒砂岩表面较为粗糙,结构疏松,孔隙较大,使得其更容易遭受风化侵蚀。结晶度较好的块状晶体和黏土类物质胶结在一起,存在较多的孔隙,胶结物质多为碳酸盐和黏土物质。根据金争平等分析,由于大颗粒形成的孔隙被小颗粒所填充,因此砒砂岩的渗透能力并不高,其稳定渗透能力只有黄土的1/3。在砒砂岩沟坡多有垂直裂隙发育,为重力侵蚀创造了条件。砒砂岩微观形貌主要呈絮状、片状或蜂窝状的凝胶物质,其微观结构主要呈块粒链接或絮状链接。根据赵澄林等对碎屑岩胶结类型的划分标准,砒砂岩大部分属于孔隙式胶结,少数成岩程度较高的属于接触式胶结。砒砂岩的这些结构特征,使其力学性能相对较差(见表3),尤其在水岩作用下,存在矿物转化现象,其转化量越大,溶解的矿物量就越多,孔隙度变化就越大,而孔隙度的变化直接导致岩体的力学性能降低。

2.2 侵蚀岩性机理

砒砂岩的矿物组成、化学成分及其结构特征决定了其易侵蚀性。从矿物组成来说,虽然砒砂岩成岩程度低,石英含量相对少,但仍在50%左右,而石英是极为稳定的矿物,抗风化能力强,且几乎不发生化学溶解作用,因此石英不是导致砒砂岩遇水崩解、见风碎化的原因。造成其易侵蚀的矿物成因主要是所含长石类、蒙脱石等黏土类、碳酸盐类和高岭土等矿物的含量较高。钾长石、斜长石等长石类矿物解理和双晶发育,在干旱、大风的环境下极易风化,导致岩石结构被破坏,抵抗侵蚀能力减弱,而且长石的主要风化物高岭石抗蚀能力最差。蒙脱石是一种2:1型黏土矿物,干燥环境下不会导致岩体破坏,但其在形成过程中会发生品格取代,引起蒙脱石的品格形变,使得蒙脱石晶胞带负电荷,外部水分子容易进人蒙脱石晶层间,遇水时极易膨胀,最大可膨胀至原体积的40倍,导致岩体微结构破坏。方解石和白云石等是碳酸盐矿物的主要成分,方解石的化学性质较为活泼,其抗风化能力弱,且遇水后易与水中CO2发生化学反应并被水流带走,从而减弱砂岩颗粒之间的胶结作用。砒砂岩的黏土矿物成分主要是蒙脱石及少量伊利石和高岭石,这些矿物的质量分数较高,有时甚至超过30%,同样表明砒砂岩的结构不成熟。因此,蒙脱石是导致砒砂岩遇水崩解的主要原因,钾长石、斜长石等含量高是砒砂岩易于风化的主要原因,方解石胶结作用弱是导致砒砂岩抗蚀能力差的主要原因。另外,砒砂岩遇水时,矿物转化量大,使孔隙率变大.也是减弱砒砂岩抗蚀性能的原因之一。

从化学成分来说,砒砂岩所含Na20、K20、Ca0等的含量虽然较低,但它们的性质异常活泼,极易发生化学变化,遇水非常易于流失,导致岩体结构破坏,降低砒砂岩的抗蚀能力。

从结构方面来说,砒砂岩结构组成有三大类:一是由结晶度较高的原生矿物石英、长石和碳酸盐组成的颗粒物;二是由蒙脱石、高岭石、伊利石、云母等次生黏土矿物组成的填充物,这些黏土物质填充在粗大颗粒间的孔隙中;三是颗粒物与颗粒物、颗粒物与填充物接触界面上的胶结物,其主要成分是游离氧化物(如游离氧化铁等)。不同矿物粒径相差悬殊,颗粒大小不一,颗粒之间接触不紧密,排列混乱,无一定的方向性,孔隙发育较好,因此砒砂岩抗水蚀、风蚀能力差。砒砂岩本身结构性很强,存在明显的各向异性,垂直方向的抗剪能力更强一些,因此在侵蚀过程中水平方向更容易发生片蚀,被冲刷形成冲沟。虽然砒砂岩结构性较强,在无水条件下具有坚硬的岩性特征,但一旦遇水,其抗剪、抗压强度随含水量增大急剧降低,非常容易发生水蚀。

进而归纳认为,砒砂岩的崩解、溃散主要是其岩体结构强度难以承受内部的膨胀作用而造成的,例如蒙脱石遇水后強烈的膨胀作用,使砒砂岩溃散,蒙脱石等黏土矿物成为膨胀元:砒砂岩内部的孔隙通道为水浸入岩体提供了条件,温度在零度以下时,孔隙中的水便结冰膨胀,使砒砂岩结构遭到崩解。而石英等胶结物构成的胶结元,其胶结强度一旦低于膨胀力,必然发生结构溃散。因此,砒砂岩破坏具有二元结构特征,即膨胀元和胶结元,根据其结构破坏过程,可建立二元结构几何模型及破坏力学模型(见图2)。

由图2(b)得到砒砂岩结构破坏的力学关系为式中:△u为膨胀力作用下的位移:v为泊松比:E为弹性模量:α为膨胀物厚度:b为膨胀物圆心到包裹物外层的厚度;P1为内网膨胀力。

式(1)定量揭示了砒砂岩结构破坏的机理,也为通过改变砒砂岩结构性能、控制崩解侵蚀的实践提供了理论指导,例如:一方面可以对内圆膨胀物进行改性,抑制或减小内圆膨胀力P1;另一方面可以改变外部约束环包裹物的性质,增大胶结元的约束环约束力。

3 讨论与面临的关键问题

综观近年来关于砒砂岩侵蚀规律的研究成果,尽管在砒砂岩侵蚀类型、发生过程及侵蚀岩性机理等方面取得了不少认识,研究方法不断得到完善,但由于砒砂岩结构的复杂性,加之侵蚀环境恶劣,侵蚀类型多且交替/耦合发生,因此现有的一些研究结果还有一定差异,对复合侵蚀发生、发展及其过程机理的认识还不十分清晰。同时,砒砂岩区的退化生态环境条件与侵蚀有着密不可分的关系,两者具有互馈作用,对此的研究仍很薄弱。随着国家生态文明建设战略的实施,砒砂岩区生态综合治理将会成为关注的重点,因而关于砒砂岩区的侵蚀规律及其与生态退化的关系必然成为土壤侵蚀学科研究的热点之一。因此,从学科发展及砒砂岩区生态治理实践需求的角度来看,还应加强以下几方面的研究。

(1)砒砂岩区多动力复合侵蚀时空分异规律。水蚀一风蚀一冻融侵蚀是自然界水、风、温度综合作用的结果,在时空分布、能量供给、物质来源等方面相互耦合,形成了与单一的水蚀或风蚀完全不同的侵蚀、泥沙搬运、沉积过程。而以往对复合侵蚀的交替过程与机理研究较少,对砒砂岩复合侵蚀、产沙过程的驱动机制仍不清楚,而这正是有效治理砒砂岩区侵蚀的关键问题之一。因此,建议通过野外定位观测试验、室内实体模型试验分析及遥感解译等多种方法,揭示水力、风力、冻融侵蚀交替发生发展的特征、过程及变化规律,阐明复合侵蚀时空分布规律及复合侵蚀发生的动力机制与动力临界值,揭示复合侵蚀过程与机理,以及粗泥沙产输过程对植被覆盖变化的响应,为破解砒砂岩区植被退化的侵蚀动力机制提供基础支撑。

(2)复合侵蚀与植被退化的响应关系。土壤侵蚀使植被赖以生存的土壤及养分流失,水分难以留存,必然致使植被退化:而植被退化又促使水文环境恶化,地表覆盖物减少,为水蚀、风蚀的发生提供更为有利的条件,进而加剧土壤侵蚀,因此土壤侵蚀与植被退化有明显的互馈作用,尤其在砒砂岩生态脆弱区表现得更为突出。为此,应把砒砂岩区复合侵蚀与生态退化作为一个系统加以认识,分析砒砂岩区植被退化时空特征及与集水区汇流的关系,分析土地利用/植被覆盖时空变化及水沙序列演变特征,研究流域水文条件对植被演变的综合响应,明晰土壤侵蚀强度格局与植被景观格局的空间关系,模拟反演植被影响下的水沙动态过程,分析植被格局对土壤侵蚀的反馈规律,揭示多动力驱动下植被退化与多营力复合侵蚀互馈机理。

(3)水岩作用下砒砂岩三元结构破坏机理。目前所建立的砒砂岩二元结构模型没有考虑砒砂岩孔隙结构在遇水溃散过程中的作用,而孔隙结构是砒砂岩结构的重要方面,也是水分、气体和养分的运输通道,孔隙结构特征直接影响着水对砒砂岩内部结构的作用。因此,孔隙结构在砒砂岩遇水溃散过程中不断发生变化,同时影响着砒砂岩结构组成的物理变化和化学变化,是砒砂岩结构组成的重要一元。鉴于此,建议开展水岩作用下砒砂岩三元结构破坏机理研究.通过砒砂岩结构特征分析,辨识砒砂岩三元结构组成方式,模拟砒砂岩遇水破坏过程,分析水运移对其物化性质的影响,建立砒砂岩三元结构模型,揭示其破坏机理。

(4)复合侵蚀观测方法。复合侵蚀研究的难点之一是从总侵蚀量中分离各动力作用的贡献量。目前对水蚀与风蚀研究的理论基础大都是流体力学,然而由于风蚀和水蚀物质运移的方向性与维度不同,通常作为两个独立的过程分别测量。水蚀有明显的边界,可以通过测量流域出口的径流泥沙而得到,而风蚀没有明显的边界,只能通过跟踪土壤表面的变化或分析微粒来测量风蚀通量。目前,分析风蚀产沙常用的方法有直接估算法、输沙平衡法、粒度分析法、模型法、同位素示踪法等,其中前三种方法是通过风沙观测或试验,依据风力、下垫面状况、典型取样以及调查资料计算风蚀量,很难反映风蚀与水蚀之间的交互作用,而同位素示踪法一般实用于风积作用的定量观测,对风化作用尚无法定量。复合侵蚀是一个多动力交互作用的地表剥蚀过程,有其内在规律性,因此必须在模拟试验及分析方法上有所突破。建议开展基于降雨、风力、冻融、徑流等多动力交替循环试验模拟技术方面的研究,为揭示水力、风力、冻融等交替侵蚀过程与作用机理提供有效的研究手段,在多动力复合侵蚀模拟研究的方法、技术上创新。

4 结语

砒砂岩区是黄河流域典型的生态极度脆弱区,是黄河粗泥沙来源的核心区。围绕砒砂岩区水土流失治理、生态恢复,近年来对砒砂岩区水土流失规律开展了不少研究,在砒砂岩侵蚀类型及其分布、砒砂岩岩体结构特征、侵蚀岩性机理等方面取得了丰硕成果。然而,对砒砂岩侵蚀规律及其发生发展机理的研究远非那么简单。砒砂岩侵蚀属于多相侵蚀交替/耦合作用的地表剥蚀过程,时空分异性强,加之砒砂岩本身的岩体结构复杂,因此需要研发新的技术与方法,在侵蚀机理的认识上取得突破。随着我国进入新时代对生态文明建设的强力推进,以及治黄实践的发展,对砒砂岩区水土流失治理及生态恢复等实践提出了更多的科技需求。砒砂岩区多动力复合侵蚀交替/耦合关系、复合侵蚀与植被退化的互馈机理、多动力复合侵蚀模拟方法与技术将成为今后研究砒砂岩侵蚀机理的主要方向,为在这些重要课题、关键技术等方面取得新突破,需要采用GIS、RS等现代信息采集分析技术及统计学方法,野外定位观测与室内实体模拟试验、数学模型模拟反演技术的有机结合,土壤侵蚀与水土保持科学、水文泥沙科学、流体动力学、生态学、环境学、岩石学等多学科交叉,当前,应重点围绕砒砂岩复合侵蚀驱动力作用关系、复合侵蚀与植被退化的耦合机理等开展研究,为砒砂岩区生态综合治理、减少粗泥沙人黄、保障黄河流域生态安全提供理论支撑。