“主题链接,模型建构”促进浙江选考化学实验有效复习

滕瑛巧 王星乔 于淑儿 包朝龙

摘要: 提出“主题链接、模型建构”复习模式的内涵、操作程序,并以“硫酸铜晶体的制备、一水硫酸四氨合铜的制备、一水硫酸四氨合铜的成分测定、构建分析模型”为主线,设计了“一水硫酸四氨合铜的制备与含量分析”一课,为化学实验有效复习提供了可资借鉴的操作模式和教学案例。

关键词: 主题链接; 模型建构; 化学实验复习; 问题境脉

文章编号: 1005-6629(2018)6-0048-07 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

自2015年10月起,浙江高考化学进入了“学考+选考”模式: 选考的学生参加化学学科的学业水平测试(占70%比重)并同时加试选考试题(占30%比重),成绩计入高考总分。其中,实验综合题是三道加试题必考题之一。

1 实验加试题命题规律

通过对考试说明和选考真题的深入研究,分析命题特色和命题规律(见表1),发现实验加试题具有如下命题特点: 以陌生物质制备为主线,运用化学反应原理分析核心反应,在此基础上能够识别和选择反应装置、控制反应条件等;继而根据图表提供的信息及相关物质的性质,对产品与杂质进行分离提纯(确定方法、设计方案、选择试剂);最后对目标产物进行纯度或产率计算[1]。

2 传统复习存在的问题

复习过程中学生经常会出现“一听就会,一用就乱、一考就忘”等现象,说明学生虽做了大量练习题,但仍没有把握试题的核心本质,迁移能力较弱。此外,从阅卷数据以及平时的模拟测试来看(见图1,31题是实验加试题),该题是得分率最低、学生最惧怕的题型之一。究其原因,可能是当前常态五步复习法(知识点呈现、重难点梳理、典型例题剖析、解题方法归纳、变式练习巩固)用时多[2],难以真正培养学生思维能力和知识应用能力,已逐渐不适应现在选考加试题要求。

3 “主题链接,模型建构”复习模式内涵

如何让复习课既能实现知识的整合、思维能力的提升,又能让复习课鲜活灵动、充满挑战,与此同时达到培养学生科学素养的目的,笔者尝试用“主题链接,模型建构”复习模式,取得了较好的效果。

学学科核心素养为指引,在充分研究高考试题命题规律基础上,选择与化学相关的某一主题(一种物质、一则新闻、一幅图片等)链接复习内容的知识点,整合高频考点及易错点,精心设计问题链,在问题解决过程中实现知识与能力的同步提升,最终提炼出某类试题的命制模型、问题解决思维模型等。

4 “主题链接,模型建构”复习模式操作程序

4.1 选择合适主题

主题是教学情境的承载体、知识能力的生长树、思维活动的聚集点。主题的选择应体现以下几个特点: (1)真实性,无论是“素养为本”的课堂教学还是浙江选考试题都强调真实情境下的问题解决;(2)贴近性,选取贴近生活实际、贴近教材所学内容、贴近最近发展区的素材,有利于训练思维的迁移能力;(3)综合性,能够承载类似选考试题的多维度考查,需要调用学生多方面的知识、多角度的思考[3]。综上,选取“一水硫酸四氨合铜的制备与含量分析”这一题材,一方面与《实验化学》教材中“硫酸亚铁铵的制备”相似度较高,另一方面融合了化学学科多维度核心素养(见图2)。

4.2 创设问题境脉

“素养为本”的教学要求教师为学生创设“未知”的、“原始”的、“实际”的问题情境,并以此为主线,将整个教学内容融合其中,从而统领整个教学过程,这就是“问题境脉”[4]。通过对有关科技文献的检索以及相关试题的改造重组,本节课以“废铜屑→硫酸铜晶体→一水硫酸四氨合铜晶体→成分测定”作为教学主线,精心设计问题链,以此激发、推动、维持、强化和调整学生的认知活动、情感活动和实践活动等,让学生的思维不断地走向深入,与此同时实现考点突破与素养提升(见表2)。

4.3 构建分析模型

学习理论认为,采用建模思想,将化学问题中次要的、非本质的信息舍去,可使本质的知识变得清晰,更容易纳入学习者已有的知识框架中,解决化学问题时更容易实现迁移[5]。此外,高中化学把“证据推理与模型认知”作为核心素养之一,并要求“能依据物质及其变化的信息建构模型,建立解决复杂化学问题的思维框架”。

浙江选考物质制备的实验题主要考查核心反应中的反应原理、装置选择与识别、反应条件控制、绿色化学与安全等,分离提纯中的除杂提纯方法、实验操作、杂质检验等,目标产物的纯度、产率、含量和产物性质推断等(见图3)。

如浙江省2016年10月选考31题提炼得到物质制备的流程分析模式如图4所示。

试题中的6个问题中5个问题考查“核心反应”的反应原理(试剂选择)、实验操作(蒸发浓缩、结晶方法)、反应原理(方程式)、装置评价、仪器操作,1个问题考查“目标产物”的含量测定。

5 基于“主题链接,模型建构”复习模式的教学设计

5.1 环节一 硫酸铜晶体的制备

[情境引入]一水硫酸四氨合铜(Ⅱ) [Cu(NH3)4]SO4·H2O(M=246g·mol-1)是一种深蓝色晶体,通常由硫酸铜溶液与氨水混合制得,常温下在空气中易与水和二氧化碳反应生成铜的碱式盐。常用作杀虫剂、媒染剂,在碱性镀铜中也常用作电镀液的主要成分;也是高效、安全的广谱杀菌剂,还是植物生长激素,能促进作物生长,明显提高作物产量。

[信息提示]

信息1: Fe3+、 Cu2+、 Fe2+三種离子在水溶液中形成氢氧化物沉淀的pH范围如图5所示。

[学生]分小组讨论,共同设计实验方案,典型方案进行板演。

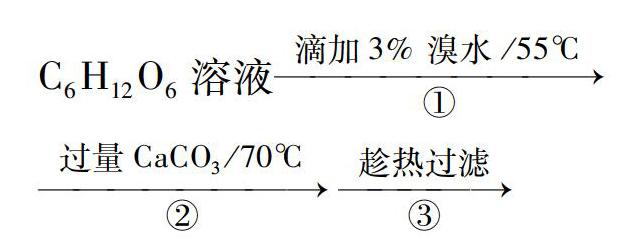

[师生讨论]教师引导学生从“科学、可行、安全、简约、经济、绿色”等实验方案设计原则出发,结合小组设计方案,共同修改完善板演方案,获得较优实验方案,如图6所示。

在师生讨论过程中,辅以下述问题组细化实验相关内容:

(1) 倾析法的适用对象?

(2) 为什么温度控制在50℃,如何控制?

(3) 如何判断是否氧化完全?

(4) pH调节到多少?用什么物质调节?

(5) 趁热过滤之后是否要进行洗涤?

(6) 蒸发浓缩、冷却结晶之前为何需加稀硫酸调节pH至2?

(7) 工业上也用硝酸氧化铜屑,则可能含有的杂质是什么?如何进行提纯?已知硫酸铜晶体在A、 B、 C三种溶剂中溶解度随温度变化如图7所示,重结晶时选择哪种作为溶剂?

设计意图: 余文森教授认为,基于核心素养的教学一个显著的特征是问题来源于真实情境、是原生态的。本节课以一水硫酸四氨合铜(Ⅱ)用途作为引入,激发了学生的兴趣,让学生明白本节课的价值。这一环节的核心让学生设计由废铜屑制备硫酸铜晶体的实验方案,并辅以问题组细化实验操作过程中相关问题,有以下目的: 一是考查、训练学生的思维迁移能力和严密性,这与《实验化学》教材“硫酸亚铁铵的制备”中由废铁屑制备硫酸亚铁非常相似;二是温习、落实化学实验的重难点: 原料预处理、反应条件控制、分离提纯(冷却结晶、重结晶)、实验方案设计与优化;三是培养学生获取信息、应用信息的能力。

5.2 环节二 一水硫酸四氨合铜的制备

[信息提示]

[教师]演示实验: 往硫酸铜溶液中逐滴滴加氨水。

[问题]反应何时结束?

[学生]蓝色沉淀恰好溶解。

[问题]如何从硫酸四氨合铜溶液中获得晶体?

[学生]蒸发浓缩、冷却结晶。

[教师]可行吗?

[学生]不行,该方案存在明显缺陷,加热蒸发过程中NH3挥发,使反应[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3平衡往右移动,且Cu2+发生水解,产物晶体中往往含有Cu(OH)2或Cu2(OH)2SO4杂质。可结合资料信息,加入乙醇使其析出。

[教师]演示实验: 将无水乙醇加入到硫酸四氨合铜溶液中,晶体析出后转移至抽滤装置的布氏漏斗中。

[问题]瓶壁残留晶体怎么办?

[学生]用滤液将其冲洗下来,转移至布氏漏斗中,以提高产率。

[问题]如果要洗涤布氏漏斗中的晶体,选择什么作洗涤剂?它的优点是?

[学生]酒精,它的优点有: 可以降低晶体因溶解而造成的损失;可以除去表面的可溶性杂质和水分;酒精易挥发,晶体易干燥。

[问题]采用何种干燥方法,能否晾干或者加热烘干?

[学生]不能晾干,因为晶体常温下在空气中易与水和二氧化碳反应生成铜的碱式盐;也不能加热烘干,易使[Cu(NH3)4]SO4·H2O分解(失去水或失去氨气),可以用酒精洗干。

设计意图: 这一环节通过演示实验、问题驱动等教学方式,让学生学会从化学反应原理角度分析核心反应及核心物质的化学性质,优化实验条件与方案,解释或解决实验中的相关问题。晶体的分离提纯(析出、洗涤、干燥)一直是浙江选考化学实验加试题的热点与难点,本环节模拟实验加试题,通过提供晶体的相关性质信息,让学生自主提供晶体的析出、洗涤、干燥方案,考查学生对信息的摄取、加工和应用能力,以及综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力。

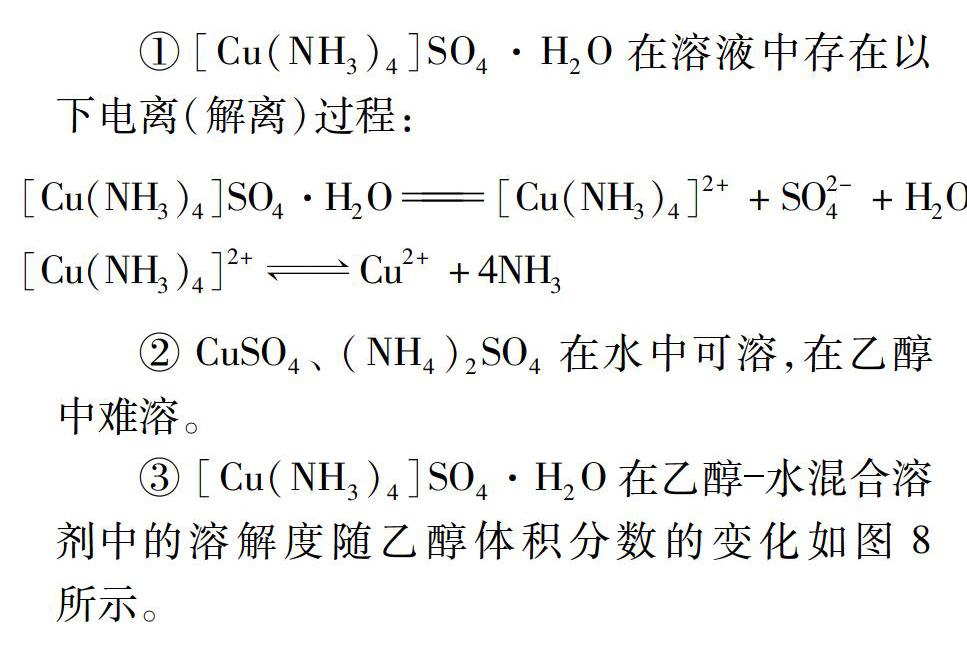

5.3 环节三 一水硫酸四氨合铜的成分测定

[过渡]制得晶体之后,需要对晶体的成分进行定量测定,以确定是否是目标晶体,常用定量分析方法有沉淀法、滴定法、测定气体体积法等。

[投影](1) SO2-4含量测定(沉淀法)。

称取试样0.6566g上述备用的一水硫酸四氨合铜样品,置于400mL烧杯中,加25.00mL蒸馏水使其溶解,稀释至200.00mL。加稀HCl (6.000mol/L)2.00mL,盖上表面皿,加热至近沸。取BaCl2(0.1000mol/L)溶液32.00mL于小烧杯中,加热至近沸,然后用滴管将热BaCl2溶液逐滴加入样品溶液中,同时不断搅拌溶液。静置,检验沉淀是否已完全。置于电炉(或水浴)上加热,陈化约半小时后,冷却至室温。过滤和洗涤,干燥和灼烧,冷却称量, 。重复上述实验三次,BaSO4平均质量为0.6132g。

[问题]如何判断是否沉淀完全?是否洗涤干净?

[问题]补充横线空格中的操作。

[投影](2) NH3含量测定(滴定法),NH3吸收装置见图9。

稱取0.2200g上述备用的一水硫酸四氨合铜样品,放入250mL锥形瓶中,加80.00mL水溶解,再加入10.00mL 10%的NaOH溶液。在另一锥形瓶中,准确加入30.00mL标准HCl溶液(0.5000mol/L),放入冰浴中冷却。从漏斗中加入3~5mL 10% NaOH溶液于小试管中,漏斗下端插入液面下2~3cm。加热接近沸腾时改用小火,微沸1h左右。取出导管,用蒸馏水冲洗导管内外,洗涤液收集在氨吸收瓶中,从冰浴中取出吸收瓶,加2滴酸碱指示剂,用标准NaOH溶液(0.5000mol/L)滴定剩余的溶液。重复三次,平均消耗标准NaOH溶液体积22.88mL。

[问题]为何保持微沸状态1小时?

[问题]为何使用空气冷凝管和冰水浴,如不使用对测量结果有何影响?

[问题]根据酸碱中和滴定曲线(见图10)分析,应选择哪种酸碱指示剂?

[投影](3) Cu2+测定(分光光度法)。

已知Cu(NH3)2+4对特定波长光的吸收程度(用吸光度A表示)与Cu2+在一定浓度范围内成正比。现测得Cu(NH3)2+4的吸光度A与Cu2+标准溶液浓度关系如图11所示。准确称取0.7008g样品,用蒸馏水溶解并定容至100mL,准确移取该溶液10.00mL,加10.00mL NH3·H2O,再用蒸馏水定容至25mL。重复三次,测得溶液平均吸光度A=0.137。

[投影](4) 样品成分测定。

根据上述实验测定数据,填写表4。

设计意图: 此环节实验方案素材来源于真实科技文献,通过对一水硫酸四氨合铜的成分测定,目的在于复习巩固沉淀法、滴定法等经典定量分析方法,强化学生的计算能力。此外,近几年浙江选考(高考)真题中出现了诸如电位滴定法、分光光度法等新型定量分析方法,本教学设计依据文献引入了Cu2+测定的分光光度法,培养学生接受、吸收、整合化学信息的能力。

5.4 环节四 构建分析模型

[教师]本节课围绕“一水硫酸四氨合铜的制备与含量分析”,结合提供的资料信息,对原料进行预处理,从化学反应原理角度分析核心反应,控制反应条件,监控反应进程,进行分离提纯,获得目标产物,进而分析目标产物成分、计算纯度和产率。这就是物质制备的一整套实验流程,也是浙江选考化学实验加试题的命题模型。

[投影]浙江选考化学实验加试题命题模型(见上文图3)。

[教师]以此命题模型为框架,分析近几年化学实验真题(见上文图4)。

[作业]依据近几年浙江省选考化学实验加试题,结合命题模型,尝试归纳、提炼实验加试题或其中某个考查点的解题模型(见图12、表5)。

设计意图: 此环节旨在引导学生归纳、提炼化学实验加试题的命题模型与解题模型,方能识“庐山真面目”,解决“一听就懂、一做就错”等问题。

“主题链接,模型建构”复习模式实施的关键在于主题的选择和问题的设计。主题的选择要满足真实性、贴近性、综合性三个原则,问题的设计既要兼顾知识点和考点的覆盖,又要吻合学科逻辑,层次分明,只有这样才能发挥出最佳效果。

参考文献:

[1]应化德. 浙江高考化学实验题的设计特点及复习策略[J]. 中学化学教学参考, 2013, (12): 52~54.

[2]王冬. “主題式复习”在高三二轮复习教学中的实践与思考[J]. 中学化学教学参考, 2016, (11): 33~36.

[3]于乃佳, 王磊等. 基于主题式教学进行模块复习的教学实践研究[J]. 化学教育, 2017, (9): 13~19.

[4]王星乔, 滕瑛巧等. 基于化学核心素养的教学设计[J]. 化学教学, 2017, (5): 53~57.

[5]汪纪苗, 周千红. 模型认知在有机推断问题解决中的应用[J]. 化学教学, 2017, (8): 76~80.