纪录片是一个用时间换故事的过程

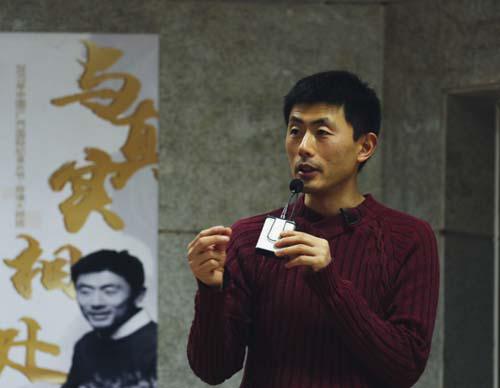

史佳烨

赵琦

国内知名纪录片制作人、导演,第一位同时获得艾美奖、伊文思奖、金马奖、圣丹斯大奖和亚太电影人大奖的中国人。

他担任制片拍摄的《归途列车》曾经获得第33届美国艾美奖最佳纪录片和最佳长篇商业报道两项大奖,还荣获了全球纪录片最高奖项——荷兰阿姆斯特丹国际纪录片电影节伊文思奖。他的另一部影片《千锤百炼》获得49届台湾金马奖最佳纪录片 。

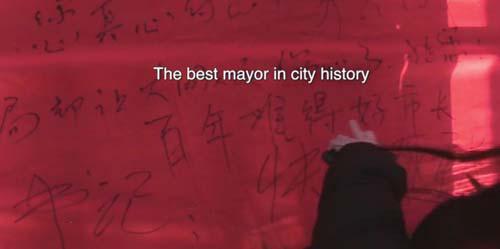

作为导演,他执导的首部纪录长片《殇城》是唯一获得2013年圣丹斯国际电影节最佳纪录片提名的中国影片,他担任制片人的《中国市长》(又名《大同》)获2015年圣丹斯国际电影节大奖,同时获得2015年第52届金马奖最佳纪录片,2015年APSA亚太电影大奖 。

以下为赵琦导演本次讲座的文字实录。

赵琦:我想了想,如果要跟大家分享的话,应该是这么多年面对的一些挑战和总结的一部分经验。我做纪录片实际上挺机缘巧合的,之前在中央电视台负责一个专题的栏目,做了一段时间后没找着方向,那个时候正好有一个出国学习的机会,于是在2002—2003年去英国学习了纪录片的制作。在那边开始接触到一些新节目的形式,特别是我看了第一部的迈克尔.摩根尔的纪录片,讲的是福特公司的老总把公司从底特律撤退的故事,是典型的迈克尔.摩根的方式。这是第一次接触了所谓的记录电影,同时也是在那个时候第一次了解了在国际的市场上怎样通过提案。

有一个好的方法,你前期要有一些小的投资,做出一个方案后可以向电视机构、潜在的投资机构说出你的想法。因为这种创作的方式能聚集的社会资源比较多。机缘巧合,当时认识了导演张小勇,小勇是一个华裔的加拿大人,他之前做过一个纪录片《沿江而上》,这部片子就是通过这样一种方式筹集了比较多的资金,然后花了大概两到三年的时间,跟着两个年轻人,讲了从重庆到武汉这一段三峡在船上展开的故事。

因为有这样一个想法,我们跟张小勇做了中国春运的故事——《归途列车》。春运这个题材很好,我们当时想肯定有很多人愿意买,但人家会提出疑问:“这个看起来确实不错,但你的故事是什么?”我们才意识到其实光有方向是完全不够的,他们都希望有一个很具体的故事。他要看到这个角色,看到人物的喜怒哀乐才能确定这个故事是不是想要的,所以要去做方案。关于方案,问题很多,等一会儿详细介绍。但我们终归做了这样一种尝试,很幸运,虽然我并不觉得这个片子做的多么好,但可能因为当时并没有以这样一种方式从中国走出去,所以这部影片从中国走出去以后在很多国际奖项上有所斩获。这是因为里面有一个非常具像、真实、动人的故事,展现当代的中国,于是获得了相对的成功。

说到这儿,为什么我会提及这段经历和等会儿我要做的一些事情?其实我在想,可能有些时候我们要敢于提早迈半步,去尝试一些新鲜事物。因为新事物做起来可能还会有一些危险。在做《归途列车》最开始的那两年,我们自己放了很多钱在里面,最开始并没有被外界承认,大家不会看好你。所有人都会说你的故事很好,但同时也都希望再看一看,再等一等。于是你就要继续接着拍,这个时候你将会受到一些困惑:因为没有钱,会不会接着这样做?当然我经常在想,投了20万,后来将近30万,30万当时在北京可以买一套房子了。如果真买了房子,再把房子卖了会赚不少钱,但是可能不会进入到纪录片这个产业里面来。一个年轻人从一无所有,到建立起一点点的威信,有些经历总归是需要面临的。在不同的方向面前,你究竟该如何抉择,这个其实很重要。

《归途列车》有很多让我自己记忆深刻的东西,包括我刚才说的,因为它是我们创作的第一部严格意义上的纪录片。整个创作团队都是中国人,它在整个经营操作的体系里是一个纯粹的国际化路线。我们以前在电视台报一个选题都很简单,跟制片人说一下我们要拍什么东西,制片人就能通过。但实际上具体做到这个方案时,我们发现要想在不同国家的广播机构穿行,你的故事要特别细致才能做到。我们写这个方案,国际上会有一些基金,你要搞清具体有哪些基金?有些基金是给年轻导演的,有些基金是给女性导演的,有些基金不一定是给女性导演,但角色里面有女性或者少数民族.......每个基金有不同的价值观,你要找到这些基金的价值观。每一个基金要求你需要提供给它的信息都是不一样的。我记得以前我们要写一个故事大纲,还需要写一个导演陈述,但是除这两个以外,还需要你写影像阐述。这个时候我们要开始思考,这到底是一个什么样的影像?是用一种什么样的方式接近什么样的角色?带来一种什么样的感觉?目的是什么?写完影像阐述,还要写它的动机是什么?为什么是你来拍?很多时候可能题材是类似的,但为什么是你来拍,你和这个题材有着哪种说不清、道不清的联系,都需阐述清楚。然后要有一个预算,这个预算是很细致的,需要精确到你可能要拍多长时间,并且它会看到你拍多长时间对应相关的预算是多少,从而判断你这个影片最终的质量。

我们也是因为在写这样的方案时才意识到有这么多的要求和讲究,当然这些还不够,他还会问你有没有发放的计划?你准备在什么地方发放?像电影节、网络、电视......可能不同的机构里面会有不同的内容,因为他们的需求不一样。同时有人可能还会问你,有没有社区的活动能把这个概念推的更广大,这些都会导致最后有没有可能获取创作的空间。所以说,《归途列车》一路走来让我们意识到这是很难走的一条路,可我们依然坚定地准备走下去。

說到新领域,其实在这个片子之前我一直在想如果有机会去拍摄中国政府的运作机制,能展现其中一些在外界看来神秘性的东西是非常有意思的,但是我们需要等待一个时机的到来。我觉得中国纪录片可能最新它的发起是来自于草耕,从当年流浪北京开始,最开始是属于呐喊系列,所以我觉得纪录片,特别是独立纪录片天然带有它的一些烙印在里面。正好中国的广播机构又是一个非常严密的组织体系,它的资源也很难外溢出来被社会分享。虽然也有一些创作者在努力做一些调整和改变,像《望长城》,到后来《最后的山神》《神路》等等。总而言之,体制里面关注的是一种类型的题材,体制外的东西又势必要有与体制内不同的追求,所以导致不管是题材上还是创作手法上都形成了相对比较固化的状态。

我在想我们现在每个人可以历数一下自己了解的纪录片,它们都在讲一些什么内容,有一些什么样的故事?比如现在特朗普来了,签了2000亿美元的大单,其中有800亿是能源投资,你们没有看到这800亿投资背后的故事,谁来投资?这些钱也都是大家的钱,这里面投资的故事我想也应该是惊心动魄的,但是谁有可能去拍这样的故事呢?好像没有。我觉得这并不是说我们不应该只是看这方面,实际上在今天这样一个发展变化的国家里有这么多的事情,应该有不同的题材,人们应该有不同的兴趣去介入不同领域里面去,当然也需要很多专业的知识,需要在某一个领域里有很多的积累,才能在这个体系中做出一些重量级的内容。如果现在有一个人说,我将要做一部片子,是关于王岐山的,我想大家肯定都很期盼。这到底是一个怎么样的题材?是怎么样运行的?如果还有一两次内部的会谈,这就非常的难得。但是我们可能没有人做过这样的努力,说不定努力了就有可能获得这样的一个机会。因为现在介入真实影像纪录的手段越来越廉价,有越来越多的年轻人愿意用这样的方式纪录,而相应的我们应该产生更多有趣的,展示不同内容、不同层次、不同文化的有价值的纪录片,而不仅仅是唯一的那一种,这是我非常想说的一点。

算起来我从2006年进入这个体系,到这部片子在2015年出来,大概十年的时间,一直在独立的纪录片体系里面来做,其实一共也就做了四部片子。但是我们可以看到从第一部拍摄时一点儿都不了解国际的状态,到现在上提案大会,包括像广州纪录片节上有很多提案的环节,那么多人拿着自己的方案在国际上找资金。我可以说是从《归途列车》开始引入的一些机制,包括《中国市长》的提案大会,都是从那里获取的灵感,所以说如果想留下一点什么东西,提前半步接受挑战是非常值得去尝试的一种做法。

在去年我做了一套VR纪实影像,当时这个概念非常火热,但从我们的角度而言更多是研究这种影像方式到底是怎么做出来的?我们就想这是怎么做的,会碰到什么样的问题,特别是当时技术上对于缝合,对于拍摄的价格很高,如果我们自己不明白也不太好。出于一种好奇心,我们花了很长时间去弄明白了到底为什么能拍这个样子,拍成这个样子以后会面临怎么样的问题?首先拍摄,最简单是两个摄像头,两个鱼眼两边一缝,复杂的一点有4个,越来越多就会导致越来越精细。因为是360度来看,所以眼前的有效画面镜头数太少,清晰度就会非常低。6个以后还有12个,为什么是12个呢?6个是所谓的单眼,12个是双眼,通过12个进行缝合和拼凑就能看到立体的感觉。在当时开始做的时候,我们又提前了半步,因为当时没有人做这么大系列的,相对而言用12个镜头来制作的影片,它的问题会出现在因为没有封装的机器。现在手机一按就可以拍了,更不用说单反或者录像机,但是这个东西要按照某一个方向拼起来,拼完以后要手动把所有的机器按照一个顺序来开机,开完机以后同时在每一个机器前面做一次打板,也是为了日后同步。否则你就找不到哪一个画面对哪一个画面了,是非常麻烦的事情。同步完以后,一个机器掉链了,這11个机器所拍的画面都废掉了,因为这一块日后做出来是黑的,它又会面临很多问题,而这只是一个技术问题。

待技术问题解决之后,我们怎么用它讲故事,这也是当时一起来思考的话题,导演到底在哪里站着?四面都是机器,导演不可能站在机器后面,导演该怎么办呢?他怎样在现场进行调度和判断已经拍到自己想要的画面。这些都是让人觉得难以想象的,也恰恰是因为刚开始不懂,充满未知数,于是我们又做了一次尝试。我们从2016年年初开始做这样一个尝试,我们做了一套片子叫做《奇遇》。《奇遇》找了十个世界上最有意思的人物,把他们的故事拍成了一小段影片。其中有一个西班牙的老人,他已经90多岁了,在过去45年间一个人通过捡碎砖头做了一间教堂,有把书店开在圣托里尼岛的。我们希望通过VR这种手段能更好地展示这些内容,而不光是一个往前看的120度的有效画面。我们大概拍了两个月的时间,然后直到做后期才发现是多么难以让人忍受的一件事情。首先我们有12个镜头,也就是6对,我们要分别把6个都缝起来,缝起来以后双眼还要做匹配,但是关键在于当你想做匹配的时候,你拿的都是零碎的画面,都不算是素材,你哪怕想看素材也得先缝合了才能看到素材,再决定要哪一幅画面。这个过程持续了这么长,我们刚开始想可能花三个月时间能把后期做完,结果发现三个月只做了一部片子,我们有10部片子。但是技术迭代非常快,我们基本上拍完回来的时候,有了封装的机器,封装的机器意味着它有一套算法,可以在一定程度上把我们的内容输到它的算法体系上帮我们进行自动缝合,有一些地方缝合不了的我们再进行手动缝合。最后,我们还是花了一年的时间才把整套片子做出来,也就是今年的6月份这套片子做完了,同时还出了一套书。

刚开始做《归途列车》的时候是你一脚踏入了一个未知的境地,你不知道国际上是怎样制作东西,需要提交什么样的内容,但是你要去尝试。做《中国市长》的时候,你不知道竟然可以切入这个体系,获取这样的内容来拍摄这样一种题材的东西,这也是种尝试。而现在到了今天,很难想象未来我们到底是在什么样的一种状态下去了解新的信息,去消费影像?有没有可能是新的硬件设备,我们怎么去了解新的硬件设备?我们怎么样将一种社会议题感情的表达用新的平台、新的手段联系在一起。当然这种经典式纪录片的拍法永远都会有受众,但是大家都很年轻,我觉得应该有很多不同的喜好,应该有不同的可能性去发现一种新的创作空间。

观众提问:您作为《归途列车》的制片人,如何去把控制片这个事情的发展?比如您拍摄那个家庭事情的发展以及发展的轨迹。

赵琦:它是一个纪录片,你难以预料背后会怎样发展,实际上我觉得没有所谓的控制这一说,更多的是做很多预判。纪录片的创作或者对整个创作团队而言,我觉得是属于一群能力非常强的人,强就强在他就好像王家卫那样,没有本子,他要想出很多种可能性来。有可能会往A方向发展,往B方向发展,往C方向发展,或者明天要拍的这个事,他都要临时做决定。而这个事情有可能就会导致日后,因为你明天拍的时候也不一定能料到这会成为一个月以后的关键节点,你现在是不知道的,所以有的导演倾向于多拍,但是多拍的问题可能会没有重点,没有办法把重点突显出来。同时多拍会过于疲劳,导致影片质量下降。一个有经验的团队和导演,他对于生活的理解比较丰富,他大概首先要想到这个故事的大方向,但是在这个大方向之上有可能有4、5个小方向,这4、5个小方向根据已有的东西一方面做预判,另外一方面做准备,越往前走就越明白你的故事可能是什么样子,到有一天你完全知道这个故事是什么样了就结束了,或者有一天发生了一件事,你就知道这个事要结束了。

给你举一个例子,我自己同时也是导演,只不过我做片子比较慢,这么多年我只做了一部片子,叫做《殇城》,也还不错。现在我想做第二部片子,已经拍了很长时间了,我一直不知道这个片子怎样拍下去,中间也停过,我拍的这个人他叫郭川,是中国的航海家。从2012年就开始拍起,当时他还没有进行航海,在家里面进行锻炼,刚刚生了孩子。我们在想我要拍他的一次环球旅行,环球完了以后就可能要考虑回到家里,但是他没有回到家,又接着去准备下一个旅程了。他开始做北冰洋的航行,做完北冰洋的航行又开始准备下一场旅行,这样就变成一个行为接一个行为重复性的发生。直到去年他到夏威夷失联了,这个事情自然就是一个结果了。这种事情不发生可能没有结果,但是一旦发生就已经有了结果,纪录片其实就是这样子,有的时候你知道结果在那儿,只不过纪录片是一个用时间换故事的过程,时间一长就知道故事在哪里,就看在这个过程中能不能一直持续下去。

观众提问:我是第一次知道有VR纪录片,我想知道你为什么选择用VR形式呈现,倾向于VR拍摄的原因是什么?第二个问题是纪录片的拍摄以后的趋势问题?还有战争类型的纪录片有没有可能会往这个趋势走?

赵琦:你的问题都很大,涉及整个走向,我也不太清楚该怎么样回答,我的判断也不一定是正确。第一个问题,从我们的角度而言,我们希望用新的手段做一些创作,之前已经用了很多传统方式做过一些努力,而现在有一个新技术的产生,我们希望了解这个新技术到底是什么,它能不能更好的实践我们对于内容的一种传播的诉求,也可能不行,也可能行,但是行不行可能需要你亲手去做才能知道,所以我们才做了这个事。

我觉得VR现在是作为一种概念对于环境的要求比较高,用这样一种方式进行表达是有价值的,如果更多的还是要建立一种情感的联系,就是和某一个人建立更加紧密的配合。我现在感觉到有效的空间里面,压缩的屏幕,建立起来的一套视频语言更容易引起人们的共鸣。

你刚才讲的战争,包括對于环境的了解,有可能会加强大家的同理心,这样的一种手段就可能变得越来越有需求,这只是个人认为。到明年年底可能会有一些5G技术,到2019年中国可能进行5G商用的信号覆盖。在一个5G的时代大家可能会有更多消费的需求,如果是一个天津爆炸案的事情,你在电视里面可能看到的不是一个新闻的概念,而是戴一个眼镜,就可以看到爆料的现场。并且这个东西是通过实时直播到了你的眼前,那你可能对于现场了解就会比现在的平面要丰富的多,深刻的多。你对于事件的认知也会丰富很多,类似于像这样的新闻现场是很好的,包括一些旅行美妙的景色,这些都有可能成为日后消费的内容。

我们总是要关注技术的发展,导致在内容上可能会因此发生怎样的变化,我们是内容的创作。所谓的真实影像,现在对我来说越来越不是一个表现的形式了,它不是一个传统的纪录片。我觉得所谓的真实影像应该成为个人去了解世界,在这个行业里面对于社会面临的问题,社会面临的挑战有更多的认知,这可能是人文的一种机制,在这种机制之上应该用这种形态去切入一些新的技术手段。就好像VR,大家觉得都跟影视相关,但现在获得VR的投资公司跟影视都没有关系,都是房地产或者跟行业相关的东西,它其实是一个技术。我现在在想,是不是从某种角度而言,我们可以把对于社会发展变化成更敏锐的感觉,成为我们个人的一种技术切分到新的平台、新的领域,创造新的内容,这有没有可能,希望大家可以思考一下。