1415号“海鸥”台风龙卷天气过程分析*

黄先香,炎利军,蔡康龙,麦雪湖,余乐福

(1.佛山市气象局,广东 佛山528000;2.佛山市龙卷风研究中心,广东 佛山 528000)

龙卷是对流云产生的破坏力极大的小尺度灾害性天气,直径一般在几十米到几百米,强龙卷的地面最大风速可超过140 m/s,多与雷暴大风、冰雹和短时强降水等强对流相伴[1-2]。龙卷因其突发性强、风速大、移动速度快等特点,往往能在短时间内造成重大的人员伤亡、建筑物倒塌、电力和交通中断等极端气象灾害,一直以来是气象灾害防御领域关注的重点;而龙卷又因其空间尺度小、生命史短、发生概率低等特点,长期以来是气象监测预警和数值模拟的难点,不少学者对龙卷进行了个例分析[3-7]、数值模拟[8]、气候统计[9-11]和灾害评估[12-14]。龙卷的发生主要与两种类型的环流背景有关,一种是与西风系统相伴随的对流风暴产生的,另一种是与台风或飓风(以下简称TC)有关。相比较而言,TC龙卷往往持续时间久、路径长、破坏力更大。国内外的研究[5,15-17]表明,距离TC中心180~460 km且位于右前侧的区域是龙卷易发区。Schultz等[18]统计1950-2007年美国TC龙卷表明,相对于TC运动方向,90%以上的龙卷发生在方位角340°~120°之间,距离TC中心200 km以上的外围龙卷具有下午多发的日变化特征,而距离TC中心200 km之内的内部龙卷多发在TC登陆后12 h内但日变化不明显。McCaul[19-20]研究指出1948-1986年约59%的美国登陆TC产生龙卷。李彩玲等[21]和黄先香等[22]研究佛山TC龙卷产生的环境背景指出,龙卷产生在TC减弱阶段,强的低层垂直风切变与龙卷的产生密切关联,珠江三角洲特殊的喇叭口地形等也起到了一定作用。目前,对龙卷监测和预警最有效的工具是多普勒天气雷达。美国伊利诺伊州的雷达在1953年发现龙卷的钩状回波特征,Donaldson[23]于1970年探测到超级单体风暴中的中气旋,Brown等[24]于1978年观测到比中气旋尺度更小的龙卷涡旋特征(TVS),TVS在速度图上表现为像素到像素的强烈速度切变,直径一般在1~2 km。近年来,学者们[25-29]对龙卷的雷达回波特征进行了深入研究。郑媛媛等[28]指出,与西风带超级单体龙卷的雷达回波特征相比,TC龙卷中气旋的尺度更小,垂直伸展高度更低。李兆慧等[29]分析1522号台风彩虹外围龙卷的环境背景和雷达回波,指出龙卷出现在钩状回波前进方向的右后侧,龙卷涡旋的切变远大于中气旋的切变。

图1 “海鸥”台风外围龙卷移动路径及受灾现场图

本文利用常规高空地面气象观测资料、广东区域加密自动站资料、广州多普勒雷达产品等对2014年9月16日台风“海鸥”外围的龙卷天气过程进行分析,探讨此次龙卷发生的环境背景、关键物理量参数以及雷达回波特征,以期对广东台风龙卷的监测和预警提供参考。

1 龙卷过程及台风“海鸥”活动概况

1.1 龙卷过程概况

2014年9月16日23:20(北京时,下同)前后,广东省佛山市三水区白坭镇下灶村附近出现龙卷。据现场受灾群众的描述,龙卷发生时,伴有短时间强烈的大风和巨大的声响,一些物件被卷上空中。经过佛山龙卷风研究中心和佛山市气象台技术人员的实地详细勘察、走访,并结合雷达等多种气象实况资料综合分析研判后,确认是龙卷灾害,受灾现场呈狭长带状分布,龙卷路径长约2.5 km,宽约200 m(图1a)。图1b是对现场倒伏物倒伏方向的标示。这次龙卷过程造成部分厂房、工棚、电线杆、广告牌等设备设施遭到破坏,铁皮被卷到几十米高的铁塔上,直径超过20 cm的榕树从下部被强风扭转折断,所幸整个龙卷过程没有造成人员伤亡(图1)。由于龙卷发生点附近没有气象观测仪器,无法直接判断龙卷强度,国内也没有龙卷灾情的调查标准。为此,我们参照美国于2007年施行的“增强的藤田级别”(EF-Scale)龙卷定强标准[30]来判断此次龙卷的强度。在EF-Scale中,软木树干折断对应的风速为39.3~57.2 m/s,其风速期望值为46.5 m/s,由此推断出此次龙卷灾害强度为EF1级,属于弱龙卷。

1.2 台风“海鸥”活动概况

2014年第15号台风“海鸥”于9月12日14:00在西北太平洋生成,13日05:00加强为强热带风暴,13日17:00加强为台风,16日9:40在海南省文昌市翁田镇沿海登陆,登陆时中心附近最大风力为13级(40 m/s),16日12:45在广东省徐闻市海安镇沿海地区再次登陆,中心附近最大风力维持在13级(40 m/s),16日23:00在越南第三次登陆,中心附近最大风力为12级(图2)。佛山市三水区白坭镇龙卷是在23:20前后出现的,此时距离台风首次登陆海南文昌已有13.7 h,“海鸥”强度仍维持台风量级。龙卷发生在台风中心的东北象限,龙卷发生地与台风中心相距约为609 km。按照历史观测记录,佛山台风外围龙卷距离台风中心在360~550 km,此次609 km的距离打破了历史极值。这表明,台风即使三次登陆,距离佛山超过600 km,也不能放松对龙卷监测预警的警惕性。黄先香等[22]归纳佛山台风外围龙卷的发生背景时认为,台风中心位于湛江到广西南部的玉林、贵港或北部湾一带,强度处于减弱阶段,但仍维持在热带风暴量级以上,在有利的大气环流背景和独特的地理环境条件下,易在台风外围的佛山产生龙卷。此次台风“海鸥”中心位置、强度变化特征以及与佛山的距离方位等都比较符合历史统计阈值,再次说明这类低概率、高影响的台风外围龙卷事件是遵循一定的统计规律。

图2 台风“海鸥”路径图(红色三角形为龙卷大致发生地)

2 环境背景

2.1 天气形势

9月16日20:00,500 hPa西太平洋副热带高压(以下简称副高)主体偏东,脊线偏北,位于27°N附近,588 dagpm线控制广东东部及其以东地区,副高西南缘与“海鸥”外围东北侧之间的强劲东南偏南气流在广东中北部一带汇合。925 hPa、850 hPa、700 hPa和500 hPa东南风速分别为16 m/s、22 m/s、26 m/s和22 m/s,各层急流轴的位置非常接近,强劲的东南急流上下叠加在珠江口区域附近(图3a);高层200 hPa珠江三角洲地区处于高压底部的风场辐散区;地面东路有弱冷空气南下,并且广东中部一带有一条辐合线存在(图3b)。低层辐合、高层辐散以及中低空强劲东南急流在珠江口上下叠加是此次台风龙卷产生的有利大尺度环流背景。

2.2 环境条件

图4给出了9月16日20:00离龙卷发生地最近的清远站及上游的香港站的T-lnP图。可以看到,对流有效位能CAPE呈现狭长形,整个对流层相对湿度都很大,基本处于或接近饱和状态,呈现出弱的条件不稳定。表1给出了龙卷过程的环境参数。可以看出,清远和香港的CAPE比较小,在175~1 265 J/kg之间。抬升凝结高度LCL很低,在500 m以下;对流抑制CIN很小,28~31 J/kg之间,由于低层相对湿度和露点都较大,LCL和自由对流高度都很低,导致CIN很弱,容易触发深厚湿对流天气。

图4 2014年9月16日20:00温度对数压力图

龙卷等强天气的产生与抬升凝结高度及垂直风切变特别是低层的垂直风切变密切相关。从表1还可以看到,清远、香港站0~6 km垂直风矢量差分别为20.2 m/s、23.0 m/s,对应的垂直风切变值为3.5×10-3/s、3.9×10-3/s,属于中等到强的0~6km深层垂直风切变;0~1km的垂直风切变分别为13.9 ×10-3/s、14.6 ×10-3/s,属于强的低层垂直风切变。Thompson等[31]分析超级单体龙卷对流参数的统计值认为,EF2级以上龙卷0~6 km 垂直风切变平均值为4×10-3/s,下限为3×10-3/s;0~1 km 垂直风切变平均值为9.5×10-3/s,下限为5.5×10-3/s;还提出,判断龙卷更为有效的参数是0~1 km垂直风切变。由此可见,0~6 km深层垂直风切变达到了Thompson统计的下限,0~1 km垂直风切变远高出Thompson统计的平均值,非常有利于龙卷的产生。

表1 9月16日20:00清远和香港探空站环境参数

此外,风暴相对螺旋度SRH是衡量风暴旋转潜势的重要指标,也是判别超级单体和龙卷形成的重要辅助指标。Davies[32]将 SRH=150 m2/s2界定为有利于产生超级单体风暴的最低值,而当 SRH大于150 m2/s2时,也可作为预报有龙卷、冰雹大风、强降水等天气的参考指标之一。16日20:00离龙卷发生地最近的清远探空站的SRH达到227 m2/s2,有利于超级单体风暴的形成。所以,环境条件有利于龙卷等强对流天气的产生。

2.3 抬升触发条件

在有利的大尺度环流背景下,龙卷等强对流天气的触发往往与中小尺度天气系统有关。分析2014年9月16日22:00-23:00的广东地面自动站风场显示(图5),在三水区白坭镇龙卷发生前,地面已经存在中尺度辐合线和小尺度涡旋。佛山北部主要为东北风,中部为偏东风,南部珠江口附近的珠海市、中山市一带为强劲的东南风,三支气流在佛山汇聚,形成一条“人字形”的风向风速辐合线;而且在辐合线南部附近的南海西樵镇开始有小尺度涡旋生成,之后小尺度涡旋沿着辐合线向西北移动,靠近三水白坭镇。因此,从时间对应关系看,地面辐合线、地面小尺度涡旋的出现超前于龙卷天气,这表明地面中尺度辐合线、小尺度涡旋是有利于龙卷风暴触发的重要中小尺度天气系统。

3 雷达回波特征

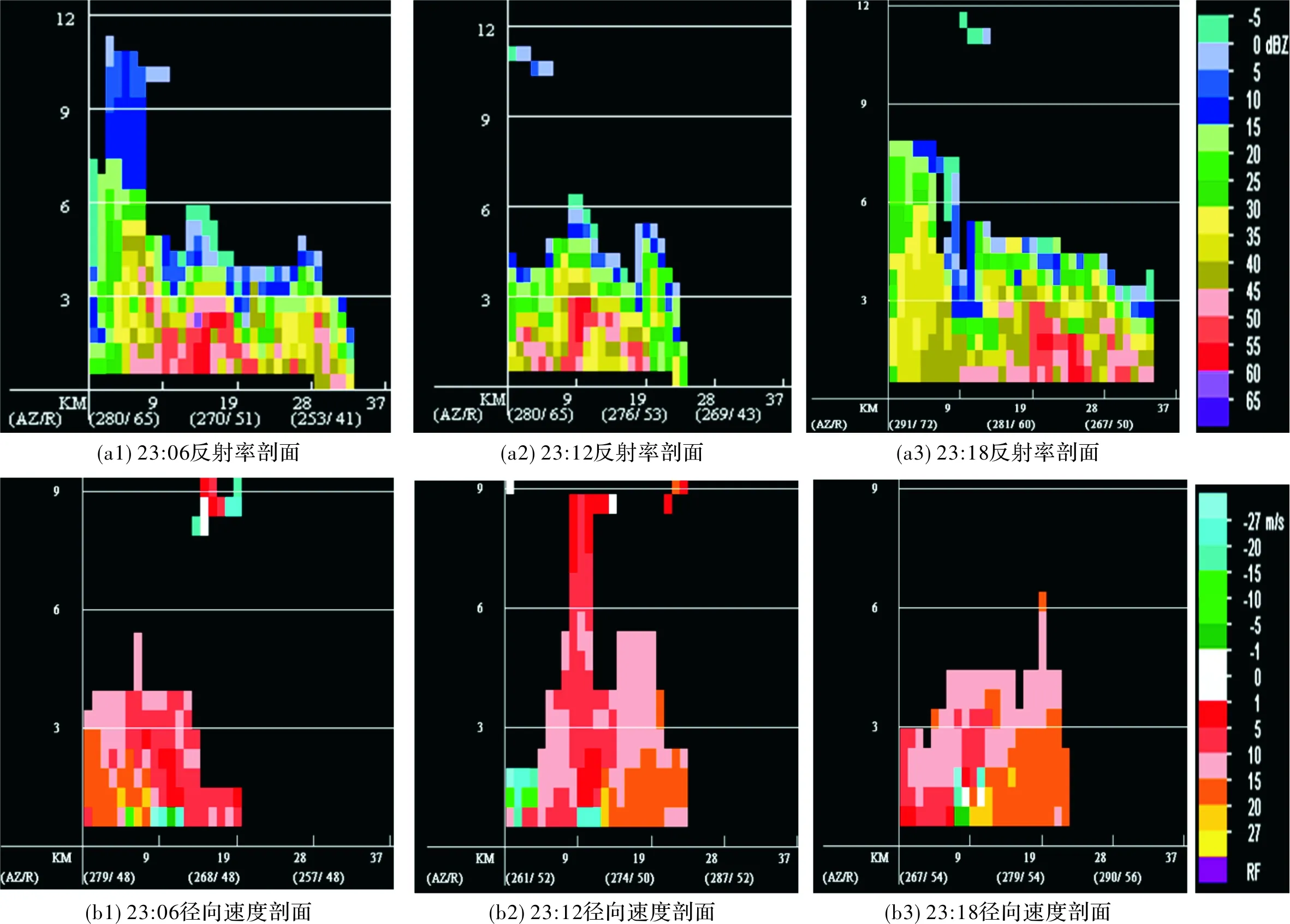

广州多普勒雷达 0.5°仰角反射率因子产品显示,2014年9月16日下午到晚上,1415号台风“海鸥”外围不断有螺旋雨带自珠江口西侧的珠海斗门、江门台山新会一带北上影响佛山,产生三水区白坭龙卷的对流风暴母体是来自第5条影响珠江口西侧的台风外围螺旋雨带。16日22:30,产生三水区白坭镇龙卷的对流风暴还在江门市鹤山境内,最强反射率因子为58 dBZ,随后对流风暴向西北方向移动,强度短暂减弱(53 dBZ),22:42-22:54风暴影响佛山南海区九江、西樵镇,23:00风暴开始进入三水区白坭镇南部,强度明显增强,最强反射率因子达63 dBZ,此时该单体风暴已经呈现出低层钩状回波和与暖湿气流相连接的入流缺口回波等特征,属于微型超级单体风暴(图略)。23:06-23:18,风暴自南向北影响白坭镇,钩状回波和入流缺口回波变得更为明显(图6a1~图6a3)。图6b1~图6b3是和图6a1~图6a3同时刻的0.5°仰角平均径向速度对比图。23:06-23:18,雷达在微型超级单体风暴勾状回波附近持续探测到强中气旋。23:06,中气旋旋转速度为24 m/s,底高约0.8 km,最大入流速度和出流速度中心距离约为2.6 km;23:12,中气旋直径缩小至1.0 km左右,并且在中气旋中心首次探测到龙卷涡旋特征(TVS),TVS切变为48.0 m/s,底高约0.8 km;23:18,中气旋出流速度出现速度模糊,退速度模糊后值为34 m/s,中气旋旋转速度为19 m/s,达到了中等到强的中气旋标准,在中气旋中心仍然探测到像素到像素的小尺度强切变(类似于TVS,只是没有达到其判别阈值),切变值为38 m/s。23:20前后,在三水白坭镇下灶村附近出现龙卷,龙卷出现在微型超级单体风暴右后侧的钩状回波顶端、中气旋中心及类TVS附近(图6)。钩状回波和强中气旋持续了4个体扫,TVS或类TVS持续了2个体扫,强中气旋出现14 min、TVS出现8min后龙卷出现。23:24后钩状回波、中气旋及TVS消失,回波强度明显减弱。

为了进一步揭示风暴的结构及其生消过程,分别沿着图6a1~图6a3中的线段AB在反射率因子勾状回波附近、中气旋中心附近做垂直剖面(图7)。从反射率因子垂直剖面可见,微型超级单体风暴发展高度不高,垂直伸展高度基本在8 km以下,50 dBZ以上回波高度主要在3 km以下,呈现出低质心的特点。从径向速度垂直剖面可以看到,中气旋伸展厚度2 km以下,平均直径1.6 km。所以,台风龙卷母风暴属于低质心微型超级单体,其中气旋的尺度比较小,垂直伸展高度比较低。

图5 2014年9月16日“海鸥”台风外围龙卷发生前广东地面区域自动站风场分布

图6 2014年9月16日23:06-23:18广州雷达0.5°仰角雷达回波特征(黑色三角形为龙卷大致发生地,白色圆圈为中气旋,黑色圆圈为TVS或类TVS)

4 相似路径台风有/无龙卷环境条件分析

查找历史相似路径台风,发现近年来与1415号“海鸥”路径最为相似的个例有1409号“威马逊”(图8)。1409号台风“威马逊”于2014年7月12日14:00在西北太平洋洋面上生成;7月18日15:30前后,在海南省文昌市翁田镇沿海首次登陆,登陆时中心附近最大风力有17级(60 m/s,超强台风);19:30前后,在广东省徐闻县龙塘镇沿海再次登陆(超强台风);之后“威马逊”穿过雷州半岛后,进入北部湾,并于19日7:10前后在广西防城港市光坡镇沿海第三次登陆, 登陆时中心附近最大风力仍有15级(48 m/s)。

“海鸥”与“威马逊”都是2014年的台风,两者路径非常相似,特别是后期的路径,基本上达到了高度重合的状态(图8蓝色虚线框),两个TC在中国大陆首次登陆的地点完全相同(都在海南省文昌市翁田镇沿海登陆),二次登陆的地点也非常接近(都在徐闻县南部沿海);强度上看,“威马逊”比“海鸥”强很多,“威马逊”是超强台风(17级),“海鸥”是台风(13级);登陆后的位置和移动路径来看,“威马逊”位置更偏北。

根据对历史上的佛山台风外围龙卷统计,“威马逊”这种台风路径及其登陆后所处的位置等条件似乎更有利于其外围雨带在佛山产生龙卷,但实况“威马逊”过程佛山并没有龙卷出现。其中的原因应该是多方面的,值得深入探究。下面主要从环境条件方面进行分析。表2给出了当TC中心位于最有利于佛山出现龙卷的位置(广东湛江到广西东南部或北部湾一带[22])时,距离佛山最近的清远探空站的“海鸥”与“威马逊”过程的关键大气环境参数对比。从表2可以看出,两个过程的 0~6 km垂直风切变分别为3.5×10-3/s、3.1×10-3/s,都达到了Thompson等[31]统计的下限,差异并不明显。两个过程的环境参数明显差异体现在0~1 km的低层垂直风切变和风暴相对螺旋度SRH上。从0~1 km低层垂直风切变来看,两次过程虽然都达到了Thompson等的统计平均值,但“威马逊”过程的0~1 km垂直风切变与“海鸥”相比,明显偏小。再从SRH来看,“威马逊”过程的SRH与“海鸥”过程相比也明显偏小,“威马逊”过程的SRH 只有70 m2/s2,远没有达到Davies[32]统计得出的有利于超级单体风暴产生的最低阈值150 m2/s2。所以,“威马逊”过程的环境条件不利于微型超级单体风暴的出现,实际雷达上也没有监测到微型超级单体风暴。在这里需要特别说明一下超强台风“威马逊”过程,虽然“威马逊”是建国以来登陆广东的最强台风,但可以看到其在珠三角地区呈现出的环境条件并不是很有利。这也表明,台风外围龙卷除了与台风移动路径及其登陆后台风中心所处位置等因素有关外,台风登陆后的大气环境条件是否有利也是至关重要的。由此可以得到初步结论,SRH越大,0~1km低层垂直风切变越强,出现超级单体风暴的可能性越大,龙卷发生的概率也越高。更确定的结论还需要通过更多相似个例作进一步分析验证。

图7 2014年9月16日23:06-23:18广州雷达垂直剖面特征

台风编号时间有/无龙卷0~6km风切变/(10-3/s)0~1km风切变/(10-3/s)SRH/(m2/s2)1415“海鸥”2014/9/16/20:00 有3.513.92271409“威马逊”2014/7/19 08:00无3.112.470

图8 台风1415号“海鸥”和超强台风1409号“威马逊”路径

5 结论和讨论

利用常规气象观测、广东区域自动气象站、广州多普勒天气雷达等资料,分析2014年9月16日夜间发生在台风“海鸥”外围的广东省佛山市三水区龙卷的天气背景、物理量参数、自动站特征和雷达回波演变等观测事实,主要结果如下。

(1)此次龙卷是在台风“海鸥”登陆后的外围螺旋雨带中产生的,龙卷出现在台风前进方向的右后侧,强度为EF1级,属于弱龙卷。龙卷发生时,台风中心位于越南广宁省潭河县境内(北部湾西北侧近岸陆地),强度处于减弱阶段,但仍维持在强热带风暴量级,符合历史佛山台风外围龙卷发生的统计特征。

(2)龙卷产生的天气背景和环境条件是有利的。200 hPa的辐散抽吸作用、500 hPa到925 hPa强的东南急流轴走向一致、位置接近且上下叠加在珠江口附近,形成中低空强的垂直风切变,配合地面中尺度辐合线和弱冷空气入侵,使得各层天气形势的综合配置有利于超级单体风暴龙卷的发生。临近的清远探空表现为较小的对流有效位能(175 J/kg),低抬升凝结高度(430 m),较强0~6km 深层风垂直切变(3.5×10-3/s)与强的0~1 km低空风垂直切变(13.9×10-3/s)以及大的风暴相对螺旋度(227 m2/s2)。

(3)产生龙卷的对流风暴属于低质心的微型超级单体风暴,速度图上低层有强中气旋存在,中气旋中心伴有TVS,中气旋的尺度比较小、垂直伸展高度比较低,中气旋与TVS分别较龙卷提早约14 min和8 min出现。龙卷出现在微型超级单体风暴右后侧钩状回波顶端、TVS附近。

(4)对比了相似台风路径下1415号台风“海鸥”(有龙卷出现)和1409号超强台风“威马逊”(无龙卷出现)的环境条件。两个过程环境参数明显差异体现在0~1 km的低层垂直风切变和SRH上,后者的0~1 km垂直风切变和SRH均明显偏小,不利于微型超级单体风暴的出现。所以,0~1 km低层垂直风切变和SRH越大,出现超级单体风暴的可能性越大,龙卷发生的概率也越高。更确定的结论还需要通过更多相似个例归纳证实和高分辨率的数值模式深入研究。