品管圈在降低消化内镜漏水故障发生率中的应用

【作 者】陈宏文,廖伟光,王婷婷,夏景涛,崔飞易,陈振煜,邢同印,黄颖,丰希成,向萍

南方医科大学南方医院,广州市,510515

0 引言

消化内镜作为一种微侵入的检查方式已广泛应用于胃肠道等消化系统疾病的诊断及治疗。为减轻患者痛苦,内镜插入部制作需尽可能的纤细,正是在如此狭窄的空间中需容纳各种管道、摄像系统、光导系统、角度调节装置、抬钳装置、变焦系统等一系列精密装置[1],导致消化内镜造价高昂、容易损坏、维修成本更是居高不下。

我院为一所全国百佳医院,设有消化内镜中心,配有各类型号内镜一百余条,配置专用手术室及清洗中心,配备医生二十余位,护士几十人,日内镜诊疗高达上百台次。统计结果表明,2015年至2016年共计60条内镜发生147次故障,维修登记总金额高达602万元。故障类型有漏水、玻璃破损、老化、磨损、外力碰伤,占比依次为69%、56%、55%、43%、36%。而这些故障往往是由操作不规范、故障报告不及时、维护不到位等一系列问题所造成的。

品管圈(Quality Control Circle, QCC)是一种持续性地改善质量管理的组织形式[2],是由相同、相近或有互补性质工作场所的人们自动自发组成数人一圈的活动团队,通过全体合作、集思广益,按照一定的活动程序,来解决工作场所、管理、文化等方面所发生的问题及课题[3]。研究表明,品管圈在医院管理中的应用[4-7],可有效提高工作人员参与管理的意识及工作能力,进而提升工作质量。

因此,将先进的管理理念及方法引入到消化内镜的日常使用管理中,研究品管圈活动在降低设备故障率,尤其是漏水故障发生率中的作用,进而节约维修成本,使内镜高效可靠地运用于临床诊疗,是一项重要而迫切的课题。

1 资料与方法

1.1 组圈

结合我院消化内镜管理现状,依据自愿参加、上下结合及实事求是、灵活多样的品管圈组建原则[3]成立“品管圈”组织。组成人员10名,涉及部门3个,分别为:设备器材科5名、消化内科4名、质管科1名。由设备器材科主任担任圈长,负责整个活动的组织策划。消化内科4名人员负责专科设备的培训考核,设备器材科其他3名圈员依次负责设备巡检、送修登记、信息联络及文字记录,质管科资深品管圈老师任圈指导员。圈员分工明确、各司其职、通力合作。

1.2 主题选定及计划拟定

全体圈员运用头脑风暴法、团队共识法,提出6个当前工作中需要解决的问题,利用531原则从重要性、院方政策、迫切性、圈能力等多方面对问题进行打分评价。漏水故障首先为内镜维修的高发故障,占比高达69%。其次,漏水故障往往连带性的造成其他精密部件发生损害,导致万元以上的维修事件频发。最后,依据当前消化内镜使用现状的调研,通过改善运镜、操作、清洗、消毒的流程方法,完全可以做到降低漏水故障的发生率。结合评价结果最终以“降低消化内镜漏水故障率”为本次活动主题。据选定的主题,据“PDCA”步骤中 30%、40%、20%、10%的时间分配原则,用甘特图手法制定活动计划表[8],也可依据实际情况和圈的经验及能力作适当调整。活动周期为2017年3月至2017年9月。

1.3 设计圈名及圈徽

圈名与圈徽是增强自我认同、团队凝聚力及对外宣示的符号,设计应形象新颖,并与科室文化、专科特点、活动主题相适应[9]。本次活动的圈名选定为“蜜蜂圈”,与“密封圈”谐音,意寓保护内镜的密封状态,减少漏水故障的发生。

1.4 现状把握及目标设定

为了解我院消化内镜使用管理现状,我们通过梳理内镜使用流程,对各环节出现的差错进行统计,最终分析得出导致漏水故障发生的关键环节,进而制定相应目标。

(1)消化内镜使用全流程:出库(镜库)→ 转运(转运盆)→ 诊疗室→连接内镜并监测是否正常→操作使用(插入、拔出、翻转、活检等)→结束操作(解除锁定、硬度调制等)→床边清洗→转运盆→洗消室(拆卸、测漏、注水注气、消毒等)→转运盆→入库(镜库)。

(2)消化内镜发生漏水故障的关键环节。QCC小组在组员的协同合作下,连续跟踪134条内镜的使用情况,对上述流程10个环节中出现的、可能导致漏水故障发生的差错操作及频次进行统计,得到消化内镜操作使用差错汇总表,如表1所示。观察表中内容不难发现,内镜在取放、转运及侧漏、洗消环节,不论是差错操作的形式还是差错发生的频次与使用环节的相比,均大幅度提升。因此,将这两个环节中涉及的操作及管理内容作为本次品管圈活动的重点改善项目。

(3)目标设定。在把握我院消化内镜使用管理现状后,针对取放、转运及侧漏、洗消环节,内镜漏水的具体故障形式,提出此次品管圈活动的计划目标是将CCD玻璃破损、导光束玻璃破损、A橡皮漏水的大修件数及维修费用降低10%~40%,内镜侧漏合格率提高30%。

1.5 解析

在得到内镜漏水故障发生的两个高风险关键环节后,我们从人员、设备、环境、制度等四个方面分别进行因素分析,绘制得到鱼骨要因分析图,如图1所示。

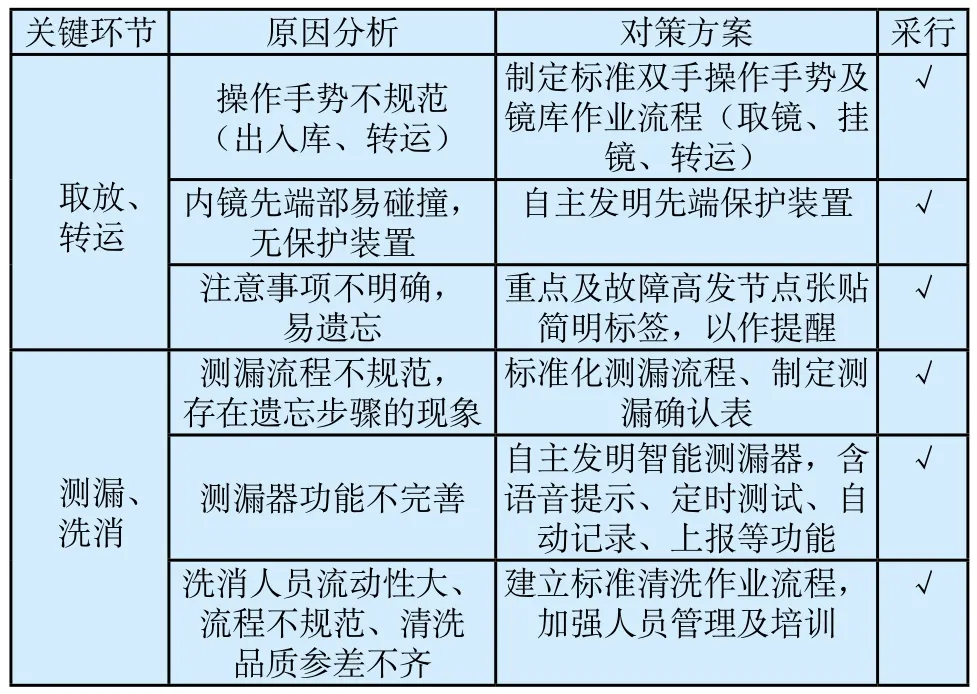

取放、转运环节主要表现在操作不规范,主要包括操作手势、取镜、挂镜动作、转运盆同时放置多条内镜等;关键节点注意事项不明确导致错误频发;先端部无保护固定装置在取放转运途中易碰撞受损。

表1 消化内镜操作使用差错汇总表Tab.1 Error summary of digestive endoscopy operation

图1 要因分析鱼骨图Fig.1 Cause and eflect fishbone diagram

测漏、洗消环节主要表现为:测漏步骤繁琐,作业流程不规范、易遗忘致使重测、漏测;测漏器功能单一,不可满足当前测漏需求;人员流动性大,培训不到位致使职责不明晰,清洗品质参差不齐。

1.6 对策拟定及实施

围绕上文分析得出的真因,通过头脑风暴法探讨拟定多项对策方案,通过对拟定对策的有效性、可实施性、经济性打分评价,最终选取其中6项为待实施对策。如表2所示。

标准双手操作手势:佩戴手套,双手取放,一手握住内镜操作部及连接部,一手握住内镜先端部,拿稳避免先端部与其他物品发生碰撞。

镜库作业流程:

(1)镜库环境:湿度小于60%。不可直接用紫外线灯进行消毒,会加剧镜外橡皮老化,宜采用空气消毒机消毒。专柜专用,内镜悬挂处张贴对应内镜型号标签。

(2)标准取镜操作:双手操作,右手取下操作部,左手同时轻拿先端部。

表2 对策拟定方案表Tab.2 Plan table of countermeasures

(3)标准转运操作:取镜后右手先放操作部和连接部于转运盆内,左手按一定弯曲角度将内镜盘于转运盆内。

(4)标准挂镜操作:判断所挂内镜存放位置,左手先拿起先端部,右手再取操作部后挂于镜钩处,等先端部稳定后才可松手,以避免左右晃动,碰撞到其他尖硬物体。

标准取镜、挂镜操作不仅用于镜库作业,还适用于内镜运送至诊疗间,诊疗作业前性能测试环节。

标准化测漏流程:双手从镜框取出内镜,放置作业台,盖上防水帽。

(1) 干测:接上测漏器,打气或启动充气,压力到达设定值,观察弯曲部是否有膨胀现象,转动角度按钮,每个角度最大保持5 s,观察压力下降情况,下降2个气压判断为存在漏气现象。

(2) 湿测:湿测步骤繁琐,观测点诸多,制定侧漏确认表,以建立标准化侧漏流程,避免重测、漏测。a. 测漏前准备(注射器、擦镜布、水)。b. 手指顶压测漏器出口检查气压(如果使用冷光源进行供气,气泵设置应为“高”)。c. 连接测漏器确认弯曲部有膨胀。d. 内镜盘曲自然,不能弯折半径过小。e. 内镜全部浸入水中。f. 检查前需要注射器向管腔道内打水排气至无气泡冒出。g. 旋转各角度至最大,仔细观察弯曲部和旋钮处有无漏水。h. 挤压各遥控按钮观察有无漏水。i. 反向弯曲插入管及导光软管,仔细观察有无漏水。j. 用注射器向管腔道内二次注水,流水时仔细观察出水口有无夹杂气泡,如有,应延长时间再次重复流水确认是否有漏。k. 内镜取出水后,排干管道残留液体,擦干镜子表面。l. 拔出测漏器前接头,待镜腔内气体排出后再拆下内镜端接头。

按照《内镜清洗消毒技术操作规范》制定标准化洗消流程: ① 床边清洗:诊疗作业后,先冲洗吸引管道,后取下内镜,清洗插入部,用标准清洗酶液纱布擦拭插入部,放入转运盆送往洗消室。② 水洗:将整条内镜浸入洗涤液中,擦拭所有表面,检查清洗刷是否完好,随后用手辅助清洗刷进入管道清洗,避免拉上管道口。清洗时,毛刷45°插入吸引按钮口穿出先端部,90°插入吸引按钮口穿出吸引接头。还需洗刷抬钳器。 ③ 酶洗:以加酶洗涤液对全管道冲洗及浸泡,用注射器对所有管道注入酶液。④ 清洗:将整条内镜移入清水中,擦拭内镜表面,并对所有管道注入清水,冲洗残余洗涤液。⑤ 消毒:将整条内镜浸入消毒液中,用注射器将消毒液注入所有管道,直到没有气泡冒出。附件及清洗工具消毒时应与内镜分离,独立浸泡。指定时间后,取出内镜,用注射器向管道送气,排空残留消毒液。⑥ 再清:将整条内镜移入清水中,擦拭内镜表面,并对所有管道注入清水冲洗残余消毒液。⑦ 吹干:取出内镜放置操作台,吹干内镜表面及管道残余液体,放置内镜转运盆。

利用自动清洗机洗消内镜水洗后,将内镜放置清洗机中,连接吸引及送气送水管口按程序自动清洗消毒。

加强人员管理及培训:为明确消化内镜使用、测漏、洗消、维护等各环节人员管理职责,QCC小组成员建立了内镜管理职责表。针对医护人员完善消化内镜使用培训制度,要求培训内容针对性强、参加人员实行实操考核机制、培训后记录监管到位、培训考核内容制定细化标准。

2 结果

经过逐条对策的优化及为期6个月的实施,我们对消化内镜漏水故障发生的频次及产生的维修费用再进行统计分析,结果如图2、图3所示。品管圈活动开始后,内镜CCD玻璃破损的维修费用由59.13万元降至6.49万元,维修件数由12件降至3件;导光束玻璃破损维修费用由16.22万元降至2.21万元,维修件数由5件降至1件;A橡皮漏水从4月还产生12.31万元的维修费用到8月无该项目的维修出现;内镜测漏合格率从仅为58%不断提升至96%。品管圈活动目标达标率为95.9%~158.9%。

此外,QCC小组成员间团队凝聚力、个人潜力发挥、品管手法应用、沟通协作等无形成果也得到了明显提高。

图2 CCD玻璃破损及导光束玻璃破损维修统计Fig.2 Repair statistics of glass breakage of CCD beam and light transmitting

图3 A橡皮漏水维修统计及内镜测漏合格率Fig.3 A rubber leakage maintenance statistics and leak detection qualified rate

3 讨论

我院将品管圈理念融入消化内镜的日常使用管理中,深入解析引起漏水故障高发的关键环节,真正原因,有的放矢地制定一系列改善举措。通过对策实施前后内镜漏水故障率的对比分析,发现品管圈的应用可显著降低消化内镜漏水故障的发生率,同时有效控制由漏水造成的其他故障。这不仅降低了内镜高昂的维修成本,更提高了内镜的使用率、周转率,是品管圈在医疗设备质量安全管理的成功应用。需要说明的是,以上为该品管圈项目实施的初期成果,针对实施过程中发现的新问题还将再放入到下一个PDCA循环中,在今后的工作中持续改进完善。