三峡库区沿江城镇生态承载力动态评价★

陈 超 李桂媛,2

(1.三峡大学土木与建筑学院,湖北 宜昌 443000; 2.三峡大学鄂西山地城镇建设与发展三峡大学协同创新中心,湖北 宜昌 443000)

0 引言

自然生态环境的承载能力是指人类的生存和自然生态系统在最大限度地利用生态产品的前提下,为一个地区提供消纳废弃物的最大能力。随着自然环境与人类发展的矛盾日益加剧,环境资源承载能力的研究成为一个热点话题。20世纪90年代以来,国内外许多学者相继提出了众多评价的模型和方法,如加拿大生态学教授Willian E.Rees提出来传统的生态足迹理论与模型以及William提出的生态足迹法等[6]。目前国内大多学者分别从方法、理论、数学模型和研究过程等方面进行研究与介绍,主要集中在:

1)对生态承载力的研究与评价;

2)对我国城镇生态承载力的研究;

3)对某一领域生态承载力的分析例如林地、草地、耕地等生态承载力的分析;

4)对某一行业生态承载力的分析例如旅游生态承载力的分析。虽然当前做了大量关于生态承载力的研究,但对于三峡库区山地城镇的生态承载力评价的研究相对不多。

三峡库区自然生态系统敏感性强,自我修复能力较差,城镇发展建设用地也非常紧张。三峡水利枢纽工程的建设,长江水位的大幅提升,对周边的自然生态环境产生较大影响。大规模移民搬迁、移民新城的重建,既给该区域城镇化发展注入活力,推动当地人居环境质量的提升,社会与经济的发展,产业结构的优化,对外交流的加强。同时,也对该地区自然生态环境产生巨大扰动。本文运用生态足迹模型定量计算并分析三峡库区沿江主要山地城镇2006年—2016年的生态足迹和生态承载力的纵向变化特征,以期为三峡库区山地城镇的后续发展提供合理的科学指导依据。

1 三峡库区区域概况

三峡库区(北纬28°28′~31°44′,东经105°49′~110°12′)位于湖北省西部和重庆市中部,东南、东北与鄂西交界,西南与川黔接壤,西北与川陕相邻。全区面积 5.8万km2,总人口2 067万人,其中城镇人口680万人,平均人口密度356.37人/km2。库区以山地、丘陵地形为主,地表参差不齐,地形零碎残缺。它属于湿润的亚热带季风气候,受峡谷地形因素的影响十分明显,具有冬暖夏凉、雨量充沛、高湿、多雾等特点。

2 生态承载力理论研究

2.1 研究内容

随着科学技术的不断发展,学科之间的交叉融合,生态承载力的研究领域随之变得多样化,应用范围更加广泛。在承载力的研究中,越来越多的理论、前沿成果被运用到承载力的理论和研究中,生态承载力必将从单学科、单因子研究趋向多学科合作,开展人口、资源、环境、发展多因素、多层次的交叉综合研究。随着可持续发展理念的引入,承载力理论的研究对城市发展和区域发展具有现实的指导意义。目前,国内学者做了大量相关研究,王中根和夏军对西北干旱区河流进行了生态承载力评价分析和预测,构建了两个子系统,包括社会经济和生态环境的指标体系,从资源支撑能力和环境承载力两个方面进行了论证[4];董帆、吴锋利用生态足迹模型,研究了湖南省长沙县和陕西省旬阳县的生态盈亏状况,提出了县域可持续发展的策略;褚岗、常斌运用生态足迹法,分别分析了平顶山市2003年、银川市2001年—2005年的生态承载力情况,提出了各自城市可持续发展的策略[1]。

2.2 研究方法

目前研究生态承载力的方法主要有:

1)资源供需平衡法;

2)指标体系法;

3)系统模型法;

4)生态足迹模型等[5]。

资源供需平衡法思路清晰,操作简单,但只能对某一区域瞬时的承载力进行评价,不能评价多年的承载力情况;指标体系法能够准确确定某一区域某一时段的承载力,但定量计算相对困难,建立承载面更为困难,需要更多的信息和数据;系统模型法有较好的发展前景,不过目前处于起始阶段,以数值关系为基础的统计学模型是对函数关系进行模拟,对于系统内部的过程逻辑关系还不能表达,模拟精度也不够高;基于因果关系的系统动力学模型,可以清晰地表达系统的作用机制,但更复杂、庞大的系统仿真依然有许多不确定因子,在实现精确仿真方面仍存在一些困难。

3 方法选择与数据来源

相比其他研究方法而言,生态足迹模型方法成熟,体系完整,主要基于四个方面:

1)人类可计量自身消费的绝大多数自然资源以及所产生的废弃物。

2)人类所消耗的资源与所产生的废物能够折算成相应的生物生态性土地的面积。

3)为便于国际间比较,各种生物生产性土地(耕地、草地、林地、水域、建筑用地、化石能源地)[7]可以按全球公顷进行折算。

4)各类土地在空间上互斥。通过计算分析判断该地区生态承载力的基本情况。

3.1 计算方法

由瓦克纳格尔(Wackernagel)博士提出的生态足迹[7]计算方法为:

1)基于统计资料,确定满足人类需求的各种消费及产生的各种废弃物的数据。

2)所得数据换算成对应的6种生物生产性土地面积。

3)运用均衡因子换算得到生态足迹。

生态足迹的计算表达式为:

(1)

(2)

其中,EF为区域总生态足迹;N为区域总人口数;ef为人均生态足迹,hm2/per;i为交换商品和投入的类型;ci为第i种消费项目的年人均消费量;gpi为i种消费项目的全球年平均产量[2]。

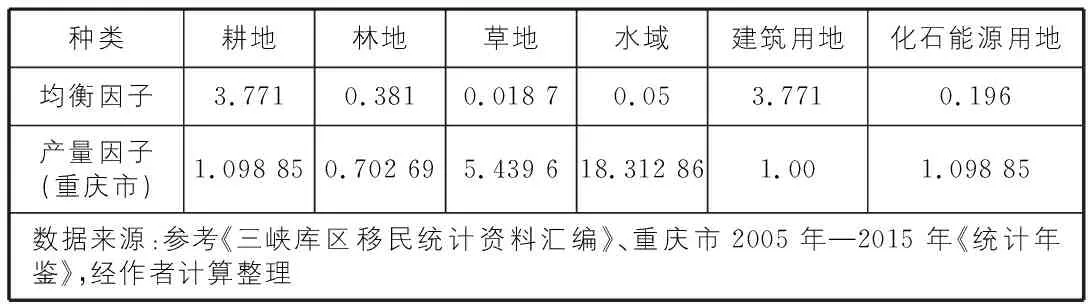

生态承载力计算则为首先利用统计资料,获取国家或地区可提供的生物生产性土地面积,其次运用均衡因子与产量因子进行折算(见表1)。

生态承载力计算表达式为:

(3)

(4)

其中,BC为区域总生态承载力;N为区域总人口数;bc为人均生态承载力,hm2/per;J为生产性空间类型;rj为第j类土地的均衡因子;nyi为i种消费项目的区域年总产量;gpi为i种消费项目的全球年平均产量[2]。

当生态足迹小于生态承载力(EF

表1 三峡库区均衡因子、产量因子取值

3.2 数据来源

对三峡库区15市县生态足迹的测算数据来源,其时间范围以“移民新城”落成即2002年—2012年。所采用的各项消费数据来源于历年的统计资料,2005年—2015《重庆市统计年鉴》《恩施州统计年鉴》《宜昌市统计年鉴》以及《三峡库区移民统计资料汇编(1992—2009年)》等。

4 结果与分析

4.1 生态足迹动态结果与分析

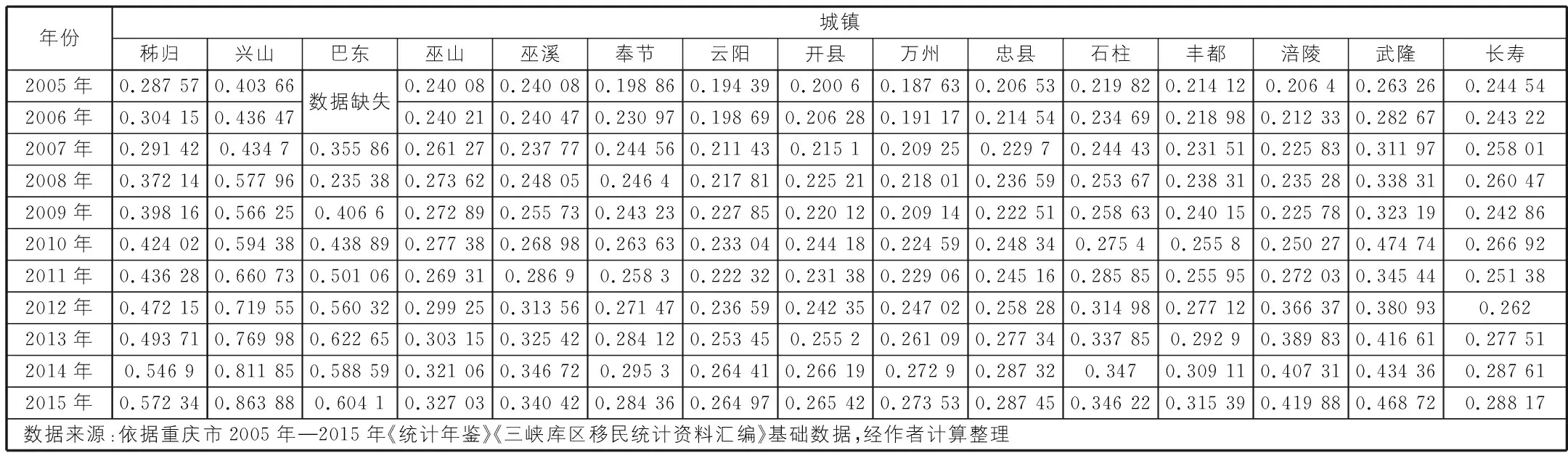

三峡库区主要山地城镇,人均生态足迹于2005年—2015年动态变化,由表2可知,数据分析得出,三峡库区山地城镇生态足迹呈现增长趋势,究其原因,一方面,随着三峡移民新城的搬迁,库区经济的快速发展对于生物生产性资料的需求加大;另一方面,随着三峡库区人居生活水平的提高,人们在日常生活中对于生产资料的需求亦在逐渐增加。因此,三峡库区生态足迹逐渐增加的现象可以反映出移民新城搬迁后,库区社会经济快速发展的现状。

表22005年—2015年三峡库区15区县历年人均生态足迹变化hm2/人

年份城镇秭归兴山巴东巫山巫溪奉节云阳开县万州忠县石柱丰都涪陵武隆长寿2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年0.287 570.304 150.291 420.372 140.398 160.424 020.436 280.472 150.493 710.546 90.572 340.403 660.436 470.434 70.577 960.566 250.594 380.660 730.719 550.769 980.811 850.863 88数据缺失0.355 860.235 380.406 60.438 890.501 060.560 320.622 650.588 590.604 10.240 080.240 210.261 270.273 620.272 890.277 380.269 310.299 250.303 150.321 060.327 030.240 080.240 470.237 770.248 050.255 730.268 980.286 90.313 560.325 420.346 720.340 420.198 860.230 970.244 560.246 40.243 230.263 630.258 30.271 470.284 120.295 30.284 360.194 390.198 690.211 430.217 810.227 850.233 040.222 320.236 590.253 450.264 410.264 970.200 60.206 280.215 10.225 210.220 120.244 180.231 380.242 350.255 20.266 190.265 420.187 630.191 170.209 250.218 010.209 140.224 590.229 060.247 020.261 090.272 90.273 530.206 530.214 540.229 70.236 590.222 510.248 340.245 160.258 280.277 340.287 320.287 450.219 820.234 690.244 430.253 670.258 630.275 40.285 850.314 980.337 850.3470.346 220.214 120.218 980.231 510.238 310.240 150.255 80.255 950.277 120.292 90.309 110.315 390.206 40.212 330.225 830.235 280.225 780.250 270.272 030.366 370.389 830.407 310.419 880.263 260.282 670.311 970.338 310.323 190.474 740.345 440.380 930.416 610.434 360.468 720.244 540.243 220.258 010.260 470.242 860.266 920.251 380.2620.277 510.287 610.288 17数据来源:依据重庆市2005年—2015年《统计年鉴》《三峡库区移民统计资料汇编》基础数据,经作者计算整理

4.2 生态承载力动态结果与分析

三峡库区主要山地城镇,人均生态承载力于2005年—2015年动态变化,由表3可知,数据分析得出,三峡库区山地城镇生态承载力呈现整体增长趋势,2002年—2004年,库区移民新城搬迁之初,其人均生态承载力水平保持平缓上升趋势;2005年—2006年,出现快速上升发展;2007年—2015年,其生态承载力基本保持为同一水平。究其原因,移民新城搬迁之初,三峡库区各区县大力提倡开垦荒地,使得2006年前后,库区耕地面积大幅度增加,从而提升了库区人均生态承载力。与此同时,对耕种技术的改进也推动了库区人均生态承载力的提升。

4.3 生态盈亏量结果与分析

三峡库区主要山地城镇,人均生态盈亏量于2005年—2015年动态变化,由4表可知,三峡库区山地城镇2005年—2007年呈下降趋势;2007年—2008年呈急速上升;2008年—2013年呈波动性快速下降趋势;2013年以后,下降趋势变缓。究其原因,移民新城搬迁之初,库区大部分良田被淹,现有耕地面积有限,且库区移民搬迁后的生产与生活需要时间调整和安定。其人均生态承载力呈下降趋势,而经济在发展以及人居生活水平在提升,对于生物生态性资料的消耗在增加,因此生态盈余在减少;2008年前后,库区各区县鼓励移民垦荒促使耕地大幅度增加,生态承载力亦大幅度提升,导致生态盈余的加大;随着库区经济的发展和人居生活条件的日益改善,库区人均消耗的生物生态性资源高于生态环境的承受能力,其生态盈余呈现波动下降。2013年以来,在三峡库区—生态涵养功能区发展战略的指导下,库区各区县政府与居民的生态安全与环境保护意识逐渐加强,库区经济发展方式逐渐由粗放式发展转向集约化,因而对于生物生态性资源的消耗在逐步减少。

表32005年—2015年三峡库区15区县历年人均生态承载力变化hm2/人

年份城镇秭归兴山巴东巫山巫溪奉节云阳开县万州忠县石柱丰都涪陵武隆长寿2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年0.435 420.451 930.467 830.488 80.430 790.505 420.524 790.558 610.569 840.603 190.604 411.029 731.011 30.945 310.962 410.996 491.002 471.015 861.014 761.054 291.062 481.069 78数据缺失0.795 530.606 270.589 740.644 20.677 050.678 780.535 490.537 170.530 160.497 240.495 230.478 010.523 240.515 560.508 610.503 620.498 930.497 510.494 480.493 310.487 440.512 190.504 450.468 560.570 790.567 490.562 060.567 260.574 30.574 170.572 730.348 420.349 150.357 080.431 750.423 190.418 250.416 510.413 780.412 730.412 10.384 180.241 810.238 070.249 820.295 350.289 850.286 850.278 550.278 080.275 250.283 690.285 190.274 090.272 840.271 330.326 070.321 920.316 980.306 650.303 170.296 750.294 310.292 560.247 180.248 950.248 930.323 590.3180.315 790.316 70.316 830.310 380.308 030.306 960.297 750.294 980.312 680.414 160.411 910.408 690.405 090.401 420.399 230.402 450.364 110.455 510.455 220.451 030.591 90.586 450.581 720.578 710.575 390.576 710.573 610.573 080.297 110.294 010.303 30.497 430.490 860.471 390.472 190.472 960.509 270.545 120.585 970.310 240.312 480.318 270.487 720.484 240.480 580.480 090.478 540.472 780.470 740.471 640.516 100.518 130.516 530.860 050.852 260.845 40.842 570.843 120.837 520.839 540.839 110.285 120.272 320.266 910.351 760.349 70.346 690.345 930.345 190.347 930.348 380.341 21数据来源:依据重庆市2005年—2015年《统计年鉴》《三峡库区移民统计资料汇编》基础数据,经作者计算整理

表42005年—2015年三峡库区15区县历年人均生态盈余/赤字hm2/人

年份城镇秭归兴山巴东巫山巫溪奉节云阳开县万州忠县石柱丰都涪陵武隆长寿2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年0.147 850.147 780.176 410.116 660.032 630.081 40.088 510.086 460.076 130.056 290.032 070.626 070.574 830.510 610.384 450.430 240.408 090.355 130.295 210.284 310.250 630.205 9数据缺失0.439 670.370 890.183 140.205 310.175 990.118 46-0.087 16-0.051 42-0.073 940.257 160.255 020.216 740.249 620.242 670.231 230.234 310.199 680.194 360.173 420.166 280.247 360.271 720.266 680.220 510.315 060.298 510.275 160.253 70.248 880.227 450.232 310.149 560.118 180.112 520.185 350.179 960.154 620.158 210.142 310.128 610.116 80.099 820.047 420.039 380.038 390.077 540.0620.053 810.056 230.041 490.021 80.019 280.020 220.073 490.066 560.056 230.100 860.101 80.072 80.075 270.060 820.041 550.028 120.027 140.059 550.057 780.039 680.105 580.108 860.091 20.087 640.069 810.049 290.035 130.033 430.091 220.080 440.082 980.177 570.189 40.160 350.159 930.143 140.121 890.115 130.076 660.235 690.220 530.206 60.338 230.327 820.306 320.292 860.260 50.238 860.226 610.226 860.082 990.075 030.071 790.259 120.250 710.215 590.216 240.195 840.216 370.236 010.270 580.103 840.100 150.092 440.252 440.258 460.230 310.208 060.112 170.083 40.063 430.051 760.252 750.235 460.204 560.521 740.529 070.370 660.497 130.462 190.420 910.405 180.370 390.040 580.029 10.008 90.091 290.106 840.079 770.094 550.083 190.070 420.060 770.053 04数据来源:依据重庆市2005年—2015年《统计年鉴》《三峡库区移民统计资料汇编》基础数据,经作者计算整理

5 结语

基于生态足迹理论与方法,对三峡库区主要山地城镇近十年自然资源容量、经济生产与居民生活的消耗进行了测算,通过对库区山地城镇的人均生态足迹、人均生态承载力、人均生态盈余/赤字的动态分析可得,随着逐步推进库区移民安置工作,三峡库区生态承载力趋于稳定态势;随着库区经济的发展,城镇建设的加快,以及人居生活水平的提高,三峡库区生态足迹逐年增长,库区生态盈余呈快速下降趋势。通过对三峡库区城镇发展和资源承载情况的分析,总结如下:三峡库区急需优化发展方式,提高资源环境利用效率,提升库区城镇生态盈余,增强库区生态环境保护与生态涵养积蓄的建设力度,从而实现三峡库区经济、社会、自然环境朝着健康的、可持续的方向发展。