兰州市村落地名文化景观空间分布特征研究

李 丁,王文倩*,马振邦

(兰州大学资源环境学院,甘肃兰州 730000)

地名是人类社会中为确定地物类型、空间方位及相互距离而出现的一种共同约定的语言代号[1].根据其地理属性,将地名分为自然地理实体和人文地理实体两大类,前者包括山脉、水系等;后者包括文脉、行政、军事等.地名作为城市的载体,融合了一定历史时期的地理、历史特性[2],该文化景观引起了国内外诸多学者的关注,现代地名学逐渐兴起.学者们以两种途径研究地名文化,即结合地名义、形、音对地名含义进行解释的定性分析方法[3-4]和利用数理统计的定量分析方法[5];20世纪90年代该研究融入GIS技术[6-8],吴坚以河南省新郑市的聚落地名为例逐字分析地名的空间分布[9];宋晓英等建立数据库进行分析[10];康雷等利用SPSS统计软件进行探索[11];王茂军等采用GIS空间聚类分析方法[12];王荣等则建立ARCCATALOG数据库对自然要素产生的聚落地名分类讨论[13];姬炜等对该领域需要的GIS基本原理进行了总结[14].可见,随着地名文化研究由2维至3维拓展,多种空间分析方法开始被应用.

对地名文化的研究融合了自然、人文科学,是文化景观的重要组成部分,因此该研究具有长期的研究价值和文化意义.

1 研究区与研究方法

研究区所选兰州市乡镇地名共48个,包含了村级地名共578个,其中榆中县乡镇地名23个,村级地名267个;皋兰县乡镇地名7个,村级地名71个;永登县乡镇地名18个,村级地名240个.通过查询资料,对通名进行分类统计,利用GIS技术分析研究区地名空间分布特征.

图1 兰州市3县地貌

1.1 研究地区概况

兰州市位于东经102°36′58″~104°34′29″,北纬35°34′20″~37°07′07″,是西北地区重要的经济增长极之一,现辖城关区、七里河区、安宁区、西固区、红古区5个行政区以及榆中县、永登县、皋兰县3县.文中主要研究区域为榆中县、永登县、皋兰县3县.其中,榆中县、皋兰县属陇西黄土高原区,永登县地处青藏高原过渡地带,3县海拔在1 421~3 677 m,地貌以山地、河谷川地为主,地形破碎,多沟壑,大量阶地发育[15-16].研究区多为村聚落地名,远离行政中心,远离高速发展区,保留了更多地方文化景观的特征,有利于分析研究区地名的历史演化机制与空间分布.

1.2 数据来源

研究数据包括地图数据、DEM数据及地名统计资料.地图数据为2012年《兰州市地图》(1∶225 000),该行政地图的地名数量多于自然、交通等专题地图[17].DEM数字图来源于USGS网.地名统计资料来源于兰州市地名资料汇编及地方志.

1.3 研究方法

利用GIS技术,采集《兰州市地图》所标注的578个地名,并通过ARCCATALOG建立GIS数据元库,提取DEM图的各类地名高程数据,对照地名资料对通名定量统计,并观察空间分布,从而分析其内在联系,以定性、定量、可视化三个角度表现3县地名文化景观的空间分布规律.

2 结果与分析

2.1 地名文化现象

地名文化景观是自然景观与人文景观所构成的文化现象的复合体,通过地名通名分类及来源判断其自然特性和人文特性.

2.1.1 自然特性 ①“山”类地名中分豁岔指山脉分歧地方,高岑指小而高的山或崖;“沟”类地名表达川、峡、沟等之间的地带.基于研究区起伏多变的地貌形态,“山”与“沟”是不可分割的.“水”类地名如供马井等接近于井、渠等水利设施,而湾、滩等位于水源充足的河谷.②“动物”“植物”地名数量为16,大部分来源于传说或显著植被、动物特征.结合该区生态环境较脆弱的情况,动、植物作为地名概率较小.

2.1.2 人文特性 ①“聚落”地名以尾字如街、城、庄、家、巷、寨等体现.② 研究区“军防”类地名数量最多.《史记·秦始皇本纪》记载公元214年蒙恬西北斥逐匈奴,即先后攻下榆中县、皋兰县;汉武帝时期收回永登县.研究区为匈奴进入中原的重要关卡,由此出现了大量如墩、堡等防守驻扎军事基地.③“经济”类地名如圈、场、磨、集、铺、店、站等都是由其本身具有经济活动的地方简化而来的.④“宗教”类地名即观、寺、庙,信仰以道教、佛教为主.⑤“民众愿望”类地名包含团结、永安等,表达当地群众对和平、发展的强烈愿望.

2.1.3 姓氏类地名 “姓氏”类地名搭配上述两大特性,其中汉族姓氏多与军事类地名搭配,下汉、马、上彭、鲁则有少数民族自然聚落的可能性.姓氏丰富了地名通名的结构,满足了我国目前的地名政策,即在一定区域范围不重名的地名要求;同时可为历史轨迹、原住民族特色等提供线索.将164个姓氏地名分类论述,占总地名数量的28.37%.28.88%自然特性类与姓氏地名搭配, “山类”地名中有32.97%搭配姓氏,“沟类”地名有23.02%搭配姓氏,“水类”地名有37.29%搭配姓氏,与姓氏搭配比例最大的是“水类”地名.31.43%人文特性类地名搭配姓氏地名,聚落地名中有35.00%与姓氏搭配,军防地名中有46.48%与姓氏搭配,经济地名中有38.10%与姓氏搭配,即军防地名与姓氏搭配比率最大.姓氏类地名体现当地有着同姓氏的人聚集,或者以当地最早居住的人、首领、将领等姓氏为名的现象.

2.2 统计分类与地名变化

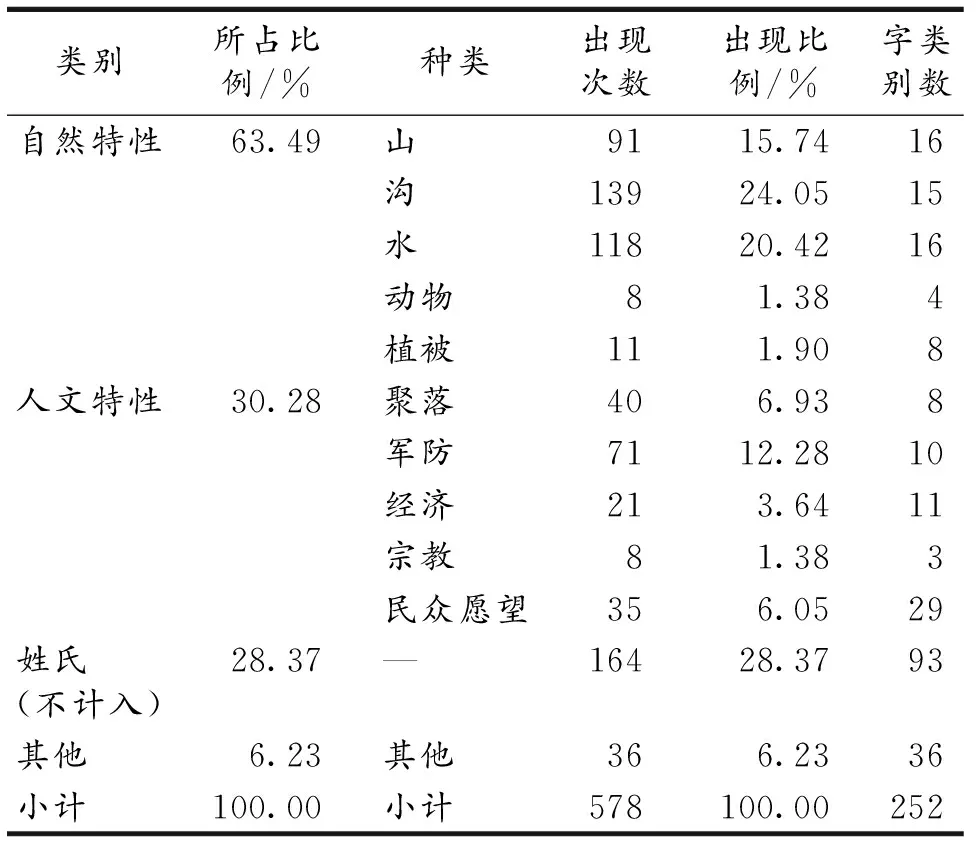

通过对578个地名通名的统计,结合地名前部字段分析,将地名分为自然、人文特性两大类(表1),63.49%的地名与自然特性相关,30.28%的地名与人文特性相关.自然特性分为山、沟、水、动物、植被5类;人文特性分为聚落、军防、经济、宗教、民众愿望5类.此外,28.37%的地名可与姓氏类地名结合.如图2所示,将研究区海拔以230 m为一段划分为7段,自然、人文特性地名数量随着海拔的升高而变化.

表1 兰州市榆中、永登、皋兰3县地名用字类别统计

注:资料来源:《甘肃省榆中县地名资料汇编》《甘肃省永登县地名资料汇编》《甘肃省皋兰县地名资料汇编》《榆中县乡镇村概览》.

图2 自然与人文特性地名变化对比曲线

2.2.1 自然类地名随海拔变化 自然特性地名占总地名比例最大,为63.49%;山、沟、水共占地名总数的60.21%.由于研究区干旱少雨,植被覆盖率小,因此动物、植被地名只占地名总量的3.28%,占总量1.21%的植被地名分布在永登县,为青藏高原过渡带,植被覆盖率相对较大.

自然特性中包括91个“山类”地名,占总地名的15.74%,占自然特性类地名的24.80%,且“山类”地名有89%分布在高海拔地区(1 651~2 570 m),表现出与海拔高度的密切相关性,海拔2 111 m后地形从中高山区过渡至高山区,环境逐渐恶劣,不适宜人类居住,“山类”地名随之减少.139个“沟类”地名,占总地名的24.05%,占自然特性地名的37.87%,地形中山、沟为一个整体,由此“沟类”地名有92%也分布在高海拔地区,且沟壑相较山区更适宜人类生活,因此海拔2 571~2 800 m该类地名数量出现小的回升.118个“水类”地名,占总地名的20.42%,占自然特性地名的32.15%,多位于宛川河、黄河、庄浪河、大通河流域.通过之前的分析可知,“水类”地名在海拔较低地区分布数量多于“山”“沟”类地名,但有70%分布在高海拔地区,与海拔关系并非极为密切,即该类地名主要与流域与水源地密切相关.

从图2可以看出,随着海拔的升高,地貌从河谷盆地、多丘陵变化至多高山沟壑形态,“山类”地名数量以45°斜率匀速上升到顶值35,海拔2 111 m是中高山区过渡至高山区的转折点,地貌依然多沟壑,但由于过高山地不适宜人类居住,数量减少.“沟类”地名在海拔1 881~2 110 m处峰值为44,随后在2 571~2 800 m出现一个小峰值17;地形上的山与沟壑是不可分割的一个整体,且与山地相比,沟壑更适宜人类居住,因此其趋势基本相同,且“沟类”地名数量始终大于“山类”地名.“水类”地名有两个小顶峰:1 651~1 880 m处峰值为31,因海拔较低,主要是位于黄河河谷盆地皋兰县的11个;第二个2 111~2 340 m处峰值为28,来源于地处黄河、宛川河流域的榆中县15个,地处大通河、庄浪河流域的永登县13个.

2.2.2 人文类地名随海拔变化 人文特性中包括40个聚落地名,占总地名的6.39%,占人文特性类地名的22.86%,其中,27.5%聚落选择水源充足且海拔较低地区(1 421~1 650 m),60%聚落地名分布在含有“山”“沟”“水”复杂地貌特征的高海拔地区,体现出当时人类选址着重于环境适宜性;71个军防地名,占总地名的12.28%,占人文特性类地名的40.57%,90%的军防地名位于高海拔、多沟壑地带,研究区自战国时期开始常年战乱,至秦汉时期大规模征讨匈奴,导致大部分军队长期驻扎于有原居民聚落、多沟壑的易守难攻地带,该地名多带有“关”“墩”“堡”等屯兵驻扎的字,一定程度地体现了当时的军事战略;21个经济地名,占总地名的3.64%,占人文特性类地名的12.00%,经济地名从海拔1 651 m开始趋同于聚落地名的变化趋势,这说明聚落的发展带动了经济发展,海拔≥2 341 m地带地理条件过于恶劣,导致经济难以发展,经济地名数量从而为0;8个宗教地名,占总地名的1.38%,占人文特性类地名的4.57%,宗教地名与人类信仰、经济有密切相关性,基本均匀分布于各海拔段,海拔≥2 571 m地带无宗教地名;35个民众愿望地名,占总地名的6.05%,占人文特性类地名的20.00%,其总体趋势随海拔升高而下降,其中有54%分布在人类聚集区域(1 651~2 110 m).

聚落地名在海拔1 421~1 650 m段的数值为11,大于其他人文特性类地名数量,在1 881~2 110 m处出现峰值12,海拔2 111 m开始随着海拔升高而降低.经济随着聚落的形成而出现,因此其变化趋势依附于聚落地名,海拔≥2 341 m无经济地名.军防地名占总地名数量的12.28%,是人文特性中比重最大的一类,54个分布在海拔1 651~2 110 m,表示军队不仅驻扎在多沟壑地带,同时也驻扎在水源地,海拔≥2 111 m军方地名数量开始减少,并且趋近于聚落地名.民众愿望地名数量整体随海拔的上升而下降,在海拔2 341~2 570 m处,该地名数量大于其他人文类地名,体现出环境恶劣地区人类对发展的强烈愿望.

“姓氏”类地名如高、上浦、杨、下汉、金等单独分类,与海拔的间接联系来自随海拔变化的上述两类特性地名数量的变化.

2.2.3 各类地名变化对比 上述分析得到“山”“沟”“水”类地名总体趋势相近,均随着海拔升高逐渐上升至顶峰后,开始逐渐下降,此3类自然特性地名数量主要集中于海拔1 651 m~2 340 m段.对比自然特性类地名趋势,聚落、经济、民众愿望类地名随海拔升高产生的变化最趋同于自然特性类地名的变化趋势,因为地名是人类活动的证明,在原始或科技不发达时期,人类总会将活动场所选址在适宜生存且多自然保护屏障的地带.军防类地名分布范围更大,不仅仅集中于多山、有水源、易守难攻区域,也由于占据地盘、把守关卡等军事需要分布在各个海拔段.

2.3 空间分布特征

研究区地形复杂,地貌多元化,用该区域自然特征作为地名成为了一种非常普遍的现象.此处将研究区地貌简单划分:永登县位于青藏高原过渡带,具有中山(绝对高度1 000~3 500 m)地貌特征;皋兰、榆中县位于黄土高原过渡带,具有谷间、沟谷地貌特征.通过对兰州市3县的578个村级地名研究分析得,58.48%的地名分布在青藏高原过渡带,41.52%的地名分布在黄土高原过渡带.并且处于较低海拔的黄土高原过渡带、靠近4条主要河流的地名数量较多.

2.3.1 自然类地名分布 如图3所示,自然特性类地名中,永登县“水类”地名共52个,主要分布在两大河湾处;53个“沟类”地名,38个“山类”地名多数分布在流域,体现较大的地形变化.皋兰县 “水类”地名共16个,多位于黄河河谷盆地;“山”“沟”类地名主要位于谷间地貌区.榆中

图3 自然特性类地名分布

县位于黄河、宛川河流域的地名居多,68个“沟类”地名以及44“山类”地名体现该地多丘陵,地形破碎的地貌.部分地名地理位置异于分类标准,部分“崖”意为“水崖”即水边;黄土高原干旱区高海拔地带出现“湾”地名,意为“山湾”.

2.3.2 人文类地名分布 人文特性类地名中,3县在统一前均为少数民族聚集地,聚落地名中有50%位于榆中县,37.5%位于永登县,12.5%位于皋兰县.街、家、寨、窠为羌、戎族聚落地名特征,数量稀少.聚落选址偏向于水源地,多河流穿过的榆中、永登县聚落地名数量大于干旱区皋兰县的地名数量;黄土高原过渡带的聚落多于青藏高原过渡带聚落,原因在于青藏高原地带多游牧,聚落地名相对较少.

经济发展建立在聚落形成的基础上,由此经济地名有47.6%位于榆中县.47.6%位于永登县,4.8%位于皋兰县.皋兰县地理环境较为恶劣,经济发展缓慢.永登县经济地名以圈、驿、场等含放牧意义的字为主,榆中县以园、碾、磨等农业劳务为主,二者均有集、铺、店、站等交易场所.

秦始皇时期该地正式作为战略要塞之后,驻扎军队逐渐增加,军防地名有72%位于榆中县,22.5%位于永登县,5.5%位于皋兰县.榆中县驻扎点最多,是最初大规模抵抗匈奴的围墙,而永登县则为下一个推进的主要据点,2县地理条件均相对较好.如图4,在人文特性类地名搭配姓氏地名中,军防地名与姓氏搭配比率最大,为46.48%.姓氏类地名可以促进探索北部战争轨迹点.

民众愿望地名多体现近代的变化,60%位于永登县,22.9%位于皋兰县,17.1%位于榆中县.永登县是在汉武帝时期被占领对抗匈奴的据点,少数民族聚落较多,近代汉化过程中对这些地名进行更改.

少数民族聚落还有许多在其他分类中的地名,如纪尔、源太、苗联、上车、毛茨、兑角、铧尖,这些特殊的地名来源于戎、羌民族等文化,为地名文化领域的研究留下了珍贵的数据基础.

图4 兰州市3县姓氏与人文地名分布关系

3 结论

以前人对地名文化的研究为基础,将具有青藏、黄土高原过渡带地貌特征的研究区地名统计分为两大类自然、人文特性类地名,以及一个搭配项姓氏类地名,通过字义释意、统计趋势、空间信息叠加3个层面进行分析.

1)结合海拔讨论两大类型的分布趋势.兰州市3县的自然特性类地名集中分布在适宜人类生存的高海拔区,通名字义体现出过渡带特有的多山多沟壑地貌形态;“山”“沟”类地名大量分布在高海拔地区,“水”类地名趋近于水源地,在多沟壑地带反而有下降趋势.

人文特性类地名集中在海拔1 421~2 340 m,其他人文类地名变化趋势依附于聚落地名;比重最大的军防地名主要分布在海拔1 651~2 110 m,表示军队不仅驻扎在多沟壑地带,同时也驻扎在水源地.民众愿望地名在海拔2 341~2 570 m处占比最大,体现出环境恶劣地区人类对发展的强烈愿望.

2)对比人文、自然两大类地名,人文地名的变化趋同于自然类地名的变化趋势.由于地名体现人类活动,在原始或科技不发达时期,人类总会将活动场所选择在适宜生存且多自然保护屏障的地带,因此聚落地名的变化基本与自然类地名变化一致,是最早出现在地理条件较好地带的自然集聚地.在此基础上,经济首先发展起来,随后是其他人文类地名.军防类地名分布范围更广,集中于多山、有水源、易守难攻区域,也需要部署关卡而分布在各个海拔段.

3)自然类地名中,两大过渡带均是“山”“沟”类地名数量大于“水”类地名,体现出干旱半干旱区域水资源的匮乏.其地名分布体现出青藏高原过渡带相对高差大、黄土高原过渡带地形破碎的特征.

人文类地名中黄土高原过渡带的聚落、军事地名多于青藏高原过渡带的地名,原因在于青藏高原地带多游牧民族,则聚落地名相对少,而黄土高原过渡带多以农业为主,且军事驻扎较多.由于研究区历史上为对抗匈奴的重要关卡,从而以军事驻防为主,主要位于榆中县,说明在研究区存在大量已知与未知的历史背景等待发掘.大量地名与姓氏结合,人文特性类中军防地名与姓氏搭配比率最大,并对战争史起到一定的导向作用.