复合手术在颈动脉近全闭塞治疗中的应用

李华超,张涛,高恺明,佟小光

(1.天津医科大学研究生院,天津300070;2.天津市环湖医院神经外科,天津300350)

颈动脉近全闭塞指粥样硬化性病变导致颈动脉窦部极重度狭窄(≥95%),狭窄远端血流减少,灌注压不足,表现为管腔“塌陷”或线样血流。当同侧颈外动脉或颅内有侧支代偿时患者可无症状,但当代偿不足,脑灌注明显减低并伴有临床症状时,则考虑手术治疗[1]。对于颈动脉近全闭塞的治疗存在以下问题:(1)术前对是否合并远端串联性狭窄病变难以鉴别[2-3];(2)对远端“塌陷”的颈内动脉判断其责任病变部位存在困难[4]。DSA检查是评判颈动脉病变的金标准,通过复合手术,可于术中对上述问题进行评估,必要时联合血管内介入治疗。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年3月-2017年12月在天津市环湖医院神经外科诊断为颈动脉近全闭塞的病人32例,男21例,女11例,年龄51~74(中位60)岁,病因均系动脉粥样硬化,病变侧颈内动脉近端管腔狭窄率≥95%(NASCET法),远端呈“线样征”。所有患者均表现有缺血症状,病变侧有不同程度低灌注改变,经过强化药物治疗≥2周,无明显改善甚至加重。其中25例患有高血压,9例患有糖尿病(7例高血压同时合并糖尿病)。

1.2 方法

1.2.1 术前准备 术前予以控制血压、血糖及相关调脂治疗,同时口服阿司匹林100 mg/d及氯吡格雷75 mg/d 至少3~5 d。

1.2.2 手术方法 患者先局麻穿刺股动脉,行全脑血管造影,观察狭窄部位,病灶长度,远端血流及侧支循环代偿情况,确定为颈动脉近全闭塞。静吸复合全身麻醉,采用颈部胸锁乳突肌前缘切口,显微镜下分离并临时阻断相关动脉,纵行切开颈内动脉至颈总动脉,剥离粥样硬化斑块,去除碎屑。管腔用肝素水冲洗,严密缝合血管,暂不缝合皮肤伤口,湿润纱布覆盖。再次行脑血管造影,观察内膜剥脱后血管狭窄是否解除,颅内供血是否得到改善。若远端血流改善明显,则颈部术区分层缝合伤口。若远端同时存在串联狭窄,则全身肝素化,行血管内球囊扩张或支架置入术。至患者狭窄解除,远端血流通畅。若血管远端多发狭窄,行上述方法后远端血流虽有改善但仍不理想,则行颈外动脉内膜剥脱。患者缝合伤口,恢复正卧位,再次行脑血管造影,确认有无急性血栓形成。股动脉鞘保留,严密观察患者意识状态及生命体征情况。术后严格控制血压波动,防止颅内过灌注甚至出血,未行CAS者改口服阿司匹林100 mg/d或氯吡格雷75 mg/d。

1.2.3 术后复查 麻醉复苏前常规行DSA检查;术后出现新发神经系统症状者或原发症状较前加重者于24 h内复查头MRI;术后1周内均复查主动脉弓-颅内CTA及脑核磁或CT灌注成像,术后3个月到门诊复查颈动脉超声及经颅多普勒,术后6个月复查主动脉弓-颅内CTA。

2 结果

2.1 手术结果 32例手术患者,12例行CEA+术中DSA治疗,20例联合CEA及球囊/支架成形术。在麻醉复苏前行DSA检查,结果显示狭窄大部分得到解除,远端及颅内血流情况好转。所有患者均未发生心肌梗死、新发卒中或死亡等重大心脑血管事件。3例患者术后出现轻度过灌注综合征,予以控制血压及脱水治疗后好转。术后1周内复查核磁或CT灌注成像,及主动脉弓-颅内CTA,结果显示病变侧灌注均得到不同程度改善,CTA显示术后血管通畅。

2.2 随访结果 所有患者均完成3个月及以上的随访,其中1例女性患者术后半年复查CTA显示术侧颈内动脉闭塞,但患者无新发卒中症状,继续随访观察,余患者均无明显再狭窄。

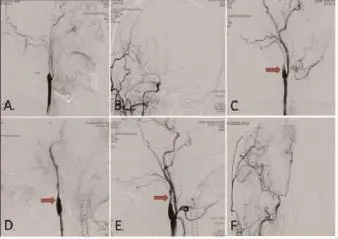

2.3 复合手术治疗劲动脉近全闭塞的典型病例 见图 1~3。

图1 DSA辅助CEA治疗病例Fig 1 The treatment of DSA assisted CEA

图2 CEA联合CAS治疗病例Fig 2 The treatment of CEA combined with CAS

图3 延长CEA联合球囊扩张治疗Fig 3 Extension of CEA combined with balloon dilatation

3 讨论

根据Fox等[1]定义,颈动脉近全闭塞除近端极重度狭窄外,一般还具有以下特点:(1)狭窄侧颈内动脉血管造影剂显影较同侧颈外动脉明显延迟;(2)狭窄颈内动脉颅内有侧支血管代偿;(3)狭窄远端颈内动脉相比于对侧的颈内动脉或同侧颈外动脉直径明显缩小。造成这种影像表现的原因,目前认为主要是颈动脉近端极重度狭窄,血流长期不能充盈狭窄至远动脉,最终导致远端血管“塌陷”。

3.1 手术指征的把握 对于颈动脉近全闭塞的病例,国内外文献报道样本量较少,治疗方式亦有争议[5-8]。但通过研究观察,笔者发现部分患者可以通过颈外系统及前后交通动脉代偿,并无明显缺血症状,有些甚至于体检时才偶然发现。有学者也指出,由于颈动脉血管塌陷血流速度减少,栓子无法向远端漂流[9-10]。因此这类患者发生卒中的概率相对较低,通常暂不予手术。但如果伴有反复的一过性黑矇,短暂性脑缺血发作(TIA)、脑卒中等症状出现,通常是因为颅内侧支代偿不能满足患侧颈动脉系统需要,若脑灌注检查也提示病变同侧明显缺血,则对此类患者行手术治疗是有意义的[11-14]。笔者回顾的32例手术患者均属于这种情况。另有1例患者虽无明显症状,但病变对侧亦合并有颈内动脉起始部重度狭窄,笔者选择优先处理手术风险相对较小的对侧,改善颅内供血,远期随访结果显示无卒中发生。而对于进展至颈动脉完全闭塞的患者,通常选择颅内外血管搭桥手术。

3.2 治疗方式的选择及复合手术的应用 对颈动脉近全闭塞患者的治疗,过去往往采取传统的CEA手术。后来通过复查逐渐发现,尽管部分患者术后效果理想,但仍有一部分患者虽然剥脱部位管腔扩大,但远端隐匿的狭窄性病变并未消除,只能通过二次手术去解除远端狭窄,增加患者痛苦及风险。若单纯行CAS治疗亦存在一定困难,因病变部位极重度狭窄,微导丝难以通过,并且放置保护伞之前,一般需要以小球囊进行预扩张,两种操作均易造成栓子脱落。此外,术中反复球囊扩张刺激颈动脉窦,易造成心率、血压骤降甚至心脏停搏[9]。对于血管夹层患者,微导丝还有可能在血管的假腔中行进,支架植入后会进一步撕裂血管。因此对此类患者,我们选择通过复合手术在病变近端行CEA,必要时联合远端血管内介入治疗。

复合手术具有多方面优势,不仅术前脑血管造影可在复合手术室进行,减少患者多次转移、麻醉及股动脉鞘穿刺造影的风险,而且能够为我们在术中提供实时的反馈,从而指导实施下一步治疗方案。对颈动脉近全闭塞患者来说,目前无论何种检查,术前准确评估狭窄病变的长度及远端是否合并有串联性狭窄部位通常都较为困难。因远端血流压力减弱,血管塌陷及管壁增厚的影响,远端串联的狭窄不易被发现,但是当近端重度狭窄解除后,远端的病变也能随之显现出来。术中当松解颈内动脉阻断后若血液回流不畅,则提示可能存在有远端病变。待缝合后通过再次造影,针对其中位置相对低的狭窄通过顺次延长剥脱予以解除,若狭窄位置相对偏高,或合并有远端颅内狭窄,则通过一期行球囊或支架介入治疗。对于近端长段狭窄患者,若考虑血栓性病变,有报道也可以尝试利用CEA联合Fogarty球囊导管取栓术治疗[15]。在复合手术室的X线直视下,取栓变得更为安全,避免了导管穿破颈内动脉海绵窦段形成海绵窦瘘。但仍存在取栓后造成血管内膜内皮细胞受损,从而形成内膜夹层及血小板聚集形成血栓等风险[16]。本研究未利用导管取栓技术,而是通过球囊及支架进行扩张。其中有5例患者,血管多发迂曲硬化,难以扩张所有狭窄部位,术后颅内供血虽有所改善但仍不理想,通过对颈外动脉同时行内膜切除,以通过眼动脉等颅外侧支代偿,增加颅内血供[15],术后复查灌注显示亦有好转。因此,应充分利用复合手术优势,视术中实际情况,制定更为成熟及有效的手术方案。

由于颈动脉近全闭塞患者管壁增厚并存在塌陷,直径减少[1,17],因此,缝合时易造成术后缝合段的狭窄。Kawamura等[18]研究发现,在血管内通过物体支撑,予以血管一定张力再进行缝合,能显著改善术后狭窄。于是他们设计出一种三通转流管,转流管两侧加压后的硅胶球囊作为血管缝合的支架,同时利用转流管替代传统的经皮穿刺造影。此类装置可以部分解决缝合后狭窄及患者反复股动脉鞘穿刺的弊端,但也存在放置转流管过程中栓子脱落,造影剂注入过程中转流管的滑脱等问题。我们术中同样利用剥离子等器械作为血管缝合的支架,并尽量采取间断缝合,避免缝合后缝合口狭窄及出血,术后造影缝合段均未见明显狭窄。

3.3 术后并发症分析 术后早期并发症主要有急性血栓形成及脑过灌注损伤,远期并发症则是颈动脉再狭窄或闭塞引起缺血性症状。

为了防止急性血栓形成,我们复合手术前后至少行3次造影,第1次造影证实患者颈动脉极重度狭窄,但远端依然有连续血流。第2次当血管严密缝合后再次造影,目的是观察剥脱血管是否通畅,远端是否合并狭窄需进一步治疗。当手术完毕,依次缝合切口后仍需要造影观察有无急性血栓形成,而保留股动脉鞘可便于处理急性血栓后卒中的发生。

脑过灌注损伤(CHS)是进行血管重建术后常见的并发症,文献报道重度狭窄CEA术后CHS的发生率从0.4%~7.7%不等[19],目前认为是脑血管自动调节机制的损伤,压力感受器反射受损及三叉神经节血管反射的协同机制导致脑血流过度增加,引起大脑白质水肿而出现此症状。头痛、认知障碍、癫痫样发作、局灶性神经功能缺损甚至颅内出血是CHS的主要表现[20-21]。本研究中,术后3例患者出现不同程度头痛、谵妄等症状,立即予以降压、治疗脑水肿及抗惊厥的治疗后均得以完全恢复。

本研究术后有1例患者复查发现术侧颈动脉闭塞。综合多项临床研究报告,CEA及CAS术后再狭窄或闭塞的发生率分别在5.2%和5.4%左右[8],CREST(Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial)试验中对1 105例颈动脉重度狭窄患者术后的随访研究结果认为,糖尿病、高脂血症及女性患者是其独立危险因素[22]。另外,颈内动脉海绵窦段和岩骨段的充盈程度可能对术后效果亦有影响[16]。笔者认为,应在重视此高危因素基础上,严格遵循强化后续药物治疗。鉴于此患者无新发卒中症状,故未行进一步手术治疗,但警示我们所有术后患者仍需严格随访。

综上所述,笔者认为,颈动脉近全闭塞的患者行复合手术治疗是安全有效的,DSA对术中治疗具有指导性意义。但仍需注意以下几点:(1)术前评估,首先患者病变一侧是否有缺血症状,狭窄远端至颅内血流是否仍存在有连续“线性”血流。(2)术中根据不同情况,利用复合平台优势,将多种治疗相结合,以达到最佳治疗效果。(3)术后严密随访,注意再狭窄及闭塞的可能。