逐年全量秸秆炭化还田对水稻产量和土壤养分的影响

张 璐,董 达,2,平 帆,徐兴坤,易倩倩,孙 雪,吴伟祥*

(1.浙江大学环境污染防治研究所,杭州 310058;2.浙江农林大学环境与资源学院,杭州 311300)

中国是世界上水稻种植面积最广的国家,每年产生的水稻秸秆量高达2亿多t[1]。水稻秸秆富含氮、磷、钾等营养元素,被认为是一种丰富的可再生资源[2]。农业部推广的秸秆直接还田虽能促进养分循环、减少化肥施用、提升农作物产量[3],然而也会促进稻田温室气体甲烷的大量排放,长期还田还会导致稻田病虫害以及僵苗等现象发生[4-5]。

生物质炭(Biochar)是生物质在缺氧条件下低温热解产生的高度芳香化物质,具有高pH、高碳含量与较强的阳离子交换能力、较大的比表面积和丰富的营养元素含量等优良特性,目前越来越多地被应用于土壤改良和作物增产[6-7]。研究发现,水稻秸秆生物质炭化还田具有提高水稻产量、提升土壤碳库储备以及减少稻田温室气体排放等作用,是替代秸秆直接还田的理想措施[8-16]。然而关于水稻秸秆生物质炭化还田对水稻产量和土壤养分的影响研究基本采用一次性、高剂量(高于等剂量,等剂量=秸秆产量×炭化得率)的还田模式[8-11],未曾有单季稻作制下,连续的等量水稻秸秆炭化还田对水稻产量和土壤养分的影响研究。而且,在一次性高剂量还田模式下,水稻秸秆生物质炭对水稻产量的提高会随着还田时间的延长而减弱[8-10]。此外,受水稻生长季节性、单位面积秸秆产量和秸秆生物质炭化得率等因素的限制,生产实践过程中稻田不可能普遍实施基于秸秆资源异位转移方式的高剂量炭化还田模式。因此,若在稻田生态系统中采用逐年全量秸秆生物质炭化还田模式,即逐年将产生的水稻秸秆生物质全量炭化后原位还田,既能实现秸秆资源的完全利用,又能不断向稻田补充生物质炭,维持其营养水平,理论上将比一次性高剂量还田模式更有应用前景。

为探究逐年全量秸秆生物质炭化还田模式在实际生产中对稻田增产和土壤改良的持续效应,本文拟选择浙江省北部一处多年种植单季稻的中产稻田进行4年的定位试验,每年定期测定水稻株高和籽粒产量及土壤pH、CEC、TC、TN、有效态P、K、Ca、Mg等营养元素含量,并在此基础上探究秸秆生物质炭对土壤养分和水稻产量的影响机理,旨在为我国开发和应用秸秆炭化还田技术提供理论和实践依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况和实验材料

选择浙江省杭州市余杭区(30°22′N,119°51′E)一处多年种植单季稻的水田作为试验田,根据中国土壤数据库的分类,试验田土种是泥质田,以黏壤土为主。气候为典型的亚热带季风气候,年平均气温17.2℃,年均降雨量1490 mm。本实验所采用的生物质炭是以水稻秸秆为原料,切碎至粒径5 mm后经自制的自燃内热式炭化炉在450~500℃下高温裂解2 h制成。实验采用的土壤、水稻秸秆和秸秆生物质炭的基本理化性质如表1所示。

1.2 试验准备和设计

试验期为2013年7月至2016年11月,采用水稻单季的种植方式,每年水稻7月初移栽,11月底收获。共设三个处理:CK:对照(无任何水稻秸秆和生物质炭还田);RS:水稻秸秆全量还田(8 t·hm-2);RSB:全量秸秆生物质炭化还田[2.8 t·hm-2水稻秸秆生物质炭=8 t·hm-2水稻秸秆×0.35(炭化炉炭化得率)]。每个处理设置3个重复区块,共计9个区块,每个区块的面积是:4 m×5 m=20 m2。在每年耕种前对各区块修建田埂,并用薄膜包被,防止串水。切碎后的秸秆(5 mm)和秸秆生物质炭在每年水稻移栽前分别施入耕作层(15 cm),常规翻土混匀后淹水。水稻品种为粳稻秀水134(Oryza sativa L),采用秧苗移栽的方式,控制每个区块秧苗数量一致。稻田采用前期淹水,后期涝干的常规管理方式。各处理按照传统施肥方法施加等量化肥,分别是氮肥(以纯N计)270 kg·hm-2,磷肥(以P2O5计)75 kg·hm-2,钾肥(以K2O计)90 kg·hm-2。其中氮肥类型为尿素,以基肥、分蘖肥和穗肥按照4∶3∶3的比例输入。磷肥和钾肥为过磷酸钙和氯化钾,以基肥的形式一次性施入。

1.3 试验样品的采集、处理及指标测定

在2013—2016年期间,每年收获期测定水稻株高和籽粒产量。在每个小区内随机取6株水稻测量株高,实测每个小区内所有水稻植株的籽粒产量并换算成每公顷产量。

表1 供试土壤、水稻秸秆和秸秆生物质炭的基本理化性质Table 1 Properties of soil,rice straw and rice straw-derived biochar in the study

同时,采集根际土壤,自然条件下风干后过2 mm筛,装入塑封袋用于pH、CEC及有效态P、K、Ca、Mg、Zn、Fe、Al和Mn(以下简称M3-P、K等)等营养元素的测定。其中,采用pH电位计(Seven Compact,MET⁃TLER TOLEDO,Switzerland)测定土壤pH(土∶水质量体积比为1∶2.5);土壤和秸秆生物质炭的CEC采用氯化钡平衡法测得,有效态营养元素采用Mehlich3提取液提取,电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)仪和钼锑抗比色法测定[17],具体测量方法参照文献[8]。

此外,将风干土磨细过100目筛后采用元素分析仪(FlashEA1112,ThermoFinnigan,Italy)测定TC、TN含量。

1.4 数据处理和分析

数据经Excel 2013预处理后用SPSS 20.0单因素方差分析(One-way ANOVA)中的最小显著性差异法(LSD)分析进行处理间各项指标的显著性差异检验,P<0.05视为统计学上具有显著性差异。运用SPSS 20.0软件对水稻四年平均产量、pH、CEC和土壤养分含量进行Pearson相关性分析。

2 结果与分析

2.1 对水稻株高和籽粒产量的影响

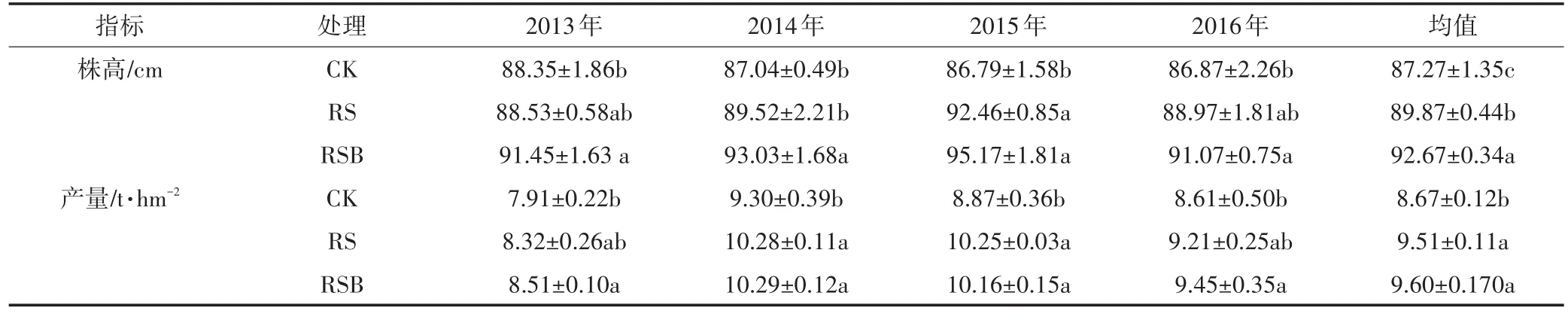

从表2可看出,与CK相比,RSB和RS均能促进水稻生长和产量的提高(P<0.05),其中RSB第一年增产7.6%,第二年增产10.6%,第三、第四年分别增产14.5%和9.7%,平均每年增产10.7%。RS第1~4年分别增产5.2%、10.5%、15.5%、7.0%,平均每年增产9.6%。除了2015年,其他年份RSB对株高和产量的增幅均大于RS。

2.2 对稻田土壤pH和CEC的影响

土壤pH和CEC是重要的土壤化学指标,pH可以影响土壤养分元素的形态,CEC可以评价土壤保肥能力。与CK相比,RSB和RS对pH平均每年增加0.13和0.04个单位,对CEC平均增加0.14、0.07 cmol·kg-1(表3)。由于添加量小,土壤酸性强,缓冲作用大,RSB对土壤pH的影响并不显著。

2.3 对稻田土壤TC和TN的影响

2013—2016年,RSB和RS均能持续提高稻田土壤TC含量(图1),其中RSB第1~4年的增幅分别为6.91%、15.23%、12.69%、27.89%,RS第1~4年的增幅分别为10.68%、10.84%、12.28%、15.18%。4年内,RSB和RS对土壤TC含量的年均增量分别为3.05 g·kg-1和2.50 g·kg-1,年均增幅分别为15.77%和11.81%。而在试验持续第4年,RSB的土壤TC含量从第一年的22.51 g·kg-1提升到了 27.78 g·kg-1,已显著高于CK与RS(P<0.05),因此从4年的综合效应来看,RSB的累积作用比RS更明显。

同样,RSB和RS也能持续提高稻田土壤TN含量(图1),4年内RSB和RS对土壤TN含量的年均增量分别为 0.13 g·kg-1和 0.24 g·kg-1,年均增幅分别为5.12%和9.24%,小于土壤TC的增幅。此外,从4年的综合效应来看,RSB和RS可以实现土壤TN的显著累积(P<0.05),第4年RSB与RS与CK相比分别增加了8.56%和12.58%。

2.4 对稻田土壤有效态营养元素含量的影响

P、K、Ca、Mg、Zn、Fe和Mn是植物生长的必需营养元素,但是土壤Fe和Mn元素过量会对水稻产生毒害作用,而Al是酸性土壤中抑制植物生长的主要因素之一。因此,土壤速效养分的丰缺程度与水稻产量息息相关。

由图2可知,与CK相比,RSB和RS均能持续提高土壤M3-P、K、Mg、Ca含量,RSB和RS对M3-P、K、Mg、Ca平均增幅分别为40.0%、37.0%、5.6%、3.7%和48.1%、31.2%、4.4%、2.4%。但是,RSB和RS对某些土壤营养元素含量的影响程度存在差异。比如,在试验第4年,RSB的M3-K、Ca含量显著高于RS(P<0.05)。

表2 全量秸秆炭化还田对水稻株高和籽粒产量的影响Table 2 Effects of biochar application on rice height and grain yield

表3 全量秸秆炭化还田对土壤pH和CEC的影响Table 3 Effects of biochar application on soil pH and CEC

图1 全量秸秆炭化还田对稻田土壤TC和TN的影响Figure 1 Effects of biochar addition on the paddy soil TC and TN contents

此外,与CK相比,RSB能够显著降低土壤M3-Al、Fe、Mn含量(P<0.05)。RSB在试验第3年显著降低了M3-Al含量(P<0.05),在试验第2年显著降低了M3-Fe、Mn含量(P<0.05)。与RS相比,RSB在试验第1年显著降低了M3-Al含量(P<0.05)。

3 讨论

3.1 全量秸秆炭化还田对土壤养分的影响及其机理

4年田间试验表明,RSB能明显提高土壤TC、TN(图1)、有效态P、K、Ca、Mg含量(图2)。秸秆生物质炭还田对土壤养分的提高作用,可能有以下两方面的原因:一是秸秆生物质炭直接输入导致其携带的养分进入土壤,二是秸秆生物质炭本身促进了土壤养分的累积。为考察秸秆生物质炭对土壤养分的影响机理,假设试验土壤容重为1.0 g·cm-3[18-20],耕层土厚度为15 cm。按照全量秸秆生物质炭还田量2.8 t·hm-2可估算出RSB每年向土壤中添加的TC、TN分别为1.00 g·kg-1和0.02 g·kg-1,添加的M3-P、K、Mg、Ca分别为2.24、6.16、2.99 mg·kg-1和6.16 mg·kg-1。由图1和图2可知,RSB对土壤TC、TN的增量分别为3.05 g·kg-1和0.13 g·kg-1,对M3-P、K、Ca、Mg的增量分别为 4.66、21.61、10.29、36.80 mg·kg-1。秸秆生物质炭自身携带的TC、TN和速效P、K、Ca、Mg对土壤养分的增加贡献率分别为 30.3%、15.3%、48.07%、28.50%、29.06%、16.74%,均不足50%。这表明,土壤养分的提高更大程度上是由于秸秆生物质炭间接增强了土壤碳氮元素及速效养分的累积。

目前,已有大量文献报道了生物质炭输入对土壤有机碳形成负激发效应[21-25]。其机理可能为:(1)生物质炭与黏土矿物结合,提高土壤团聚体稳定性,减缓有机质的分解[21-23];(2)生物质炭改变微生物群落结构,使微生物碳代谢效率降低[23-25]。此外,4年的定位试验表明秸秆生物质炭添加能够促进水稻生长(表2),因此推测水稻根系向土壤分泌的“新碳”增多。考虑到本试验中土壤M3-Al、Fe含量丰富(图2),这些“新碳”会受到土壤团聚体的保护形成铁铝氧化物结合态而稳定下来[26]。值得注意的是,RS虽然同样能够促进土壤TC的累积,但是累积效果却不如RSB。这可能是因为,秸秆中大分子有机物在土壤中易腐解成小分子有机物,进而被微生物降解转化为CH4和CO2,排放到大气中。但是,秸秆生物质炭的碳以稳定的芳环结构存在[27],不易矿化。

图2 全量秸秆炭化还田对稻田土壤M3-P、K、Ca、Mg、Al、Fe、Mn和Zn的影响Figure 2 Effects of biochar addition on the paddy soil M3-P,K,Ca,Mg,Al,Fe,Mn and Zn contents

同时,一些文献表明,生物质炭主要是通过提高土壤对铵氮的吸附能力[28],减少稻田氧化亚氮排放[29]和氨挥发[30],增加土壤固氮微生物种类和数量[31]来促进土壤氮素的固定。

关于生物质炭本身提高土壤速效养分P、K、Ca、Mg含量的机理可能是:(1)秸秆生物质炭具有巨大的比表面积和丰富的孔隙结构以及大量带负电荷的-COOH、-COH、-OH等含氧官能团,能吸附土壤营养元素、提高土壤持水性,从而减少养分流失[32];(2)添加生物质炭影响了土壤微生物对养分的循环过程,促进土壤有效态P、K的生成[33];(3)添加生物质炭能提高土壤pH(表3),有研究表明随着土壤pH的升高,有效态P、K含量增加[34]。不同于秸秆生物质炭还田,秸秆直接还田对土壤速效养分的提高与秸秆腐解有关。秸秆腐解一方面释放携带的营养元素,另一方面生成小分子有机物质与土壤矿物反应,促进土壤本身养分的释放[35]。

此外,从图2可知,秸秆生物质炭添加可以降低土壤M3-Al、Fe、Mn含量,这可能与土壤pH及TC含量升高有关。从表2可知,RSB对土壤pH提高的平均幅度为0.13个单位。土壤pH升高使有效态Al、Fe、Mn形态发生变化,变成难溶性的氢氧化物或氧化物沉淀[36-38]。同时,有文献表明生物质炭会促进土壤生成大量胡敏酸[39]。胡敏酸的分子量大,聚合度高,与铝铁锰络合成盐类,使铝铁锰活性降低[40]。

3.2 水稻产量与土壤养分的内在联系

进一步将水稻籽粒4年平均产量和pH、CEC及其他养分含量的4年平均值做相关性分析(图3)。Pear⁃son相关系数表明水稻产量和土壤TC、M3-K、Mg含量呈极显著正相关关系(P<0.01),和TN、M3-Al含量分别呈显著正相关和负相关关系(P<0.05)。有文献指出,土壤微生物量碳(MBC)、微生物量氮(MBN)分别与土壤TC、TN呈极显著正相关关系[41],RSB和RS能明显提高土壤TC、TN含量(图1),从而促进土壤MBC、MBN的提高。MBC、MBN是土壤有机质的重要活性组分,参与土壤养分转化和循环的各个过程,对植物养分吸收和生长发育具有积极影响。当土壤K<110 mg·kg-1时(Mehlich3通用浸提法),属于严重缺K的状态[42]。本试验地测得的土壤有效K为77.6 mg·kg-1,明显<110 mg·kg-1。秸秆生物质炭还田能明显提高土壤有效K的含量(图2),缓解土壤K的亏缺,促进水稻生长。因此,RSB增产的关键因素是土壤TC、TN、有效K、Mg含量的提高及有效Al含量的减少。此外,RSB比RS增产效果更明显的原因可能是对土壤TC、M3-K、Mg含量及有效Al含量的影响效率更高。

3.3 与一次性高剂量生物质炭还田模式的比较

图3 水稻产量、土壤pH、CEC及营养元素之间的相关性矩阵Figure 3 Correlation matrices among rice yield,soil pH,CEC and soil nutrients from paddy soil

与一次性高剂量还田模式相比,逐年全量秸秆生物质炭化还田模式能维持较高水平的增产效应。试验开展的4年间,RSB对水稻产量的增幅在7.6%~14.5%之间,平均增产10.7%(表2)。而在同一气候和地形水平下,一次性施用22.5 t·hm-2水稻秸秆生物质炭在还田第2~5年只分别增产6.1%、2.2%、2.9%、3.1%[8]。这主要是由于在一次性高剂量还田模式后期,生物质炭在土壤中发生纵向迁移,且吸附位点渐趋饱和,于是表层土壤速效养分含量不再提高,水稻增产减弱。相反,逐年全量秸秆生物质炭化还田模式能不断为土壤补充养分,并提供新的吸附位点,增强土壤自身固定养分的能力,使水稻产量维持在较高水平。事实证明,逐年全量秸秆生物质炭化还田持续增产增肥效果显著,是稻田生态系统极具潜力的秸秆资源利用模式。

4 结论

(1)全量秸秆炭化还田能显著提高水稻株高和籽粒产量,且增幅大于秸秆直接还田。

(2)全量秸秆炭化还田能明显提高稻田土壤TC、TN、有效态P、K、Mg、Ca含量,降低土壤过量的有效Al、Fe、Mn含量。

(3)全量秸秆炭化还田对土壤养分的提高更大程度上是由于秸秆生物质炭本身增强了土壤固定C、N及速效养分的能力。

(4)全量秸秆炭化还田对水稻增产的关键因素是土壤TC、TN和有效K、Mg含量的提高以及土壤有效Al含量的降低。