涉震舆情与防震减灾宣传关系研究

闫远芳,兰思萱

(1.山西省地震局,山西 太原 030021;2.太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,山西 太原 030025)

0 引言

目前,对于涉震舆情方面的研究主要分三类:一类是针对某次突发地震后的舆情分析;第二类是有关舆情传播模式、特点及应对策略研究;第三类是舆情监控的技术手段研究。文章试图通过深入分析涉震舆情与防震减灾宣传之间的相互关系,一方面是基于对涉震舆情的现状研究,了解公众对信息的实际需求以及现阶段防震减灾宣传工作的成效与薄弱点;另一方面,从完善防震减灾宣传长效机制的角度出发,通过逐步实现防震减灾宣传内容与方式的科学化、范围的全覆盖目标,努力从根本上净化涉震舆情空间,引导公众掌握更多防震减灾知识,进一步理解、支持、参与防震减灾工作。

1 涉震舆情的范畴和类型

舆情是“舆论情况”的简称,是较多群众关于社会中各种现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪等等表现的总和。涉震舆情指涉及突发地震、地震谣言以及地震系统外在形象的舆论情况。广义范畴的涉震舆情包含正面舆情和负面舆情两方面内容;狭义范畴的涉震舆情仅包括负面舆情,一般的研究多针对负面舆情展开。梳理分析网络论坛、微博、微信等领域的负面涉震舆情,归纳出以下几种主要类型:

1.1 地震谣言

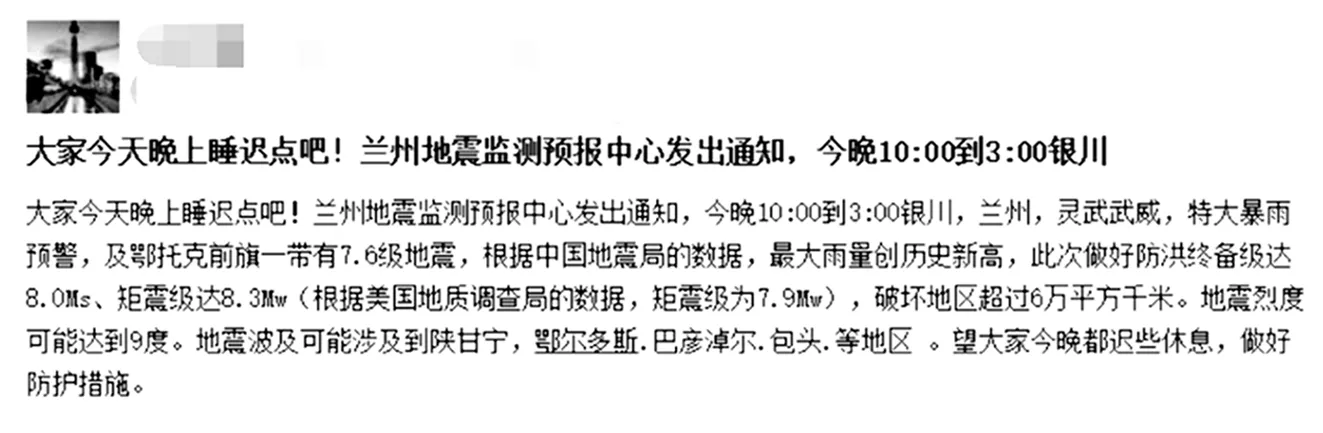

这类舆情信息多打着“预报专家”或者国内外权威机构的名号,地震三要素具体,有明显的“请大家注意躲避”等字样。多在突发地震或地震演练后出现,近年来又有新的花样,即老谣言蹭新热点,如结合暴雨、暴雪等天气异常及重大地震纪念日,将一些旧的谣言版本翻新,反复出现,影响较大,极易造成社会恐慌。

实例:2017年6月的这则有关兰州将发生7.6级地震的谣言,就是以“兰州地震监测预报中心”“美国地质调查局”等名号,结合特大暴雨编造的一起地震谣言。而此前,这则谣言版本在山西等地也出现过,谣言中编造的震级、地震烈度、破坏地区面积等数字完全一致。

1.2 前兆异常类舆情

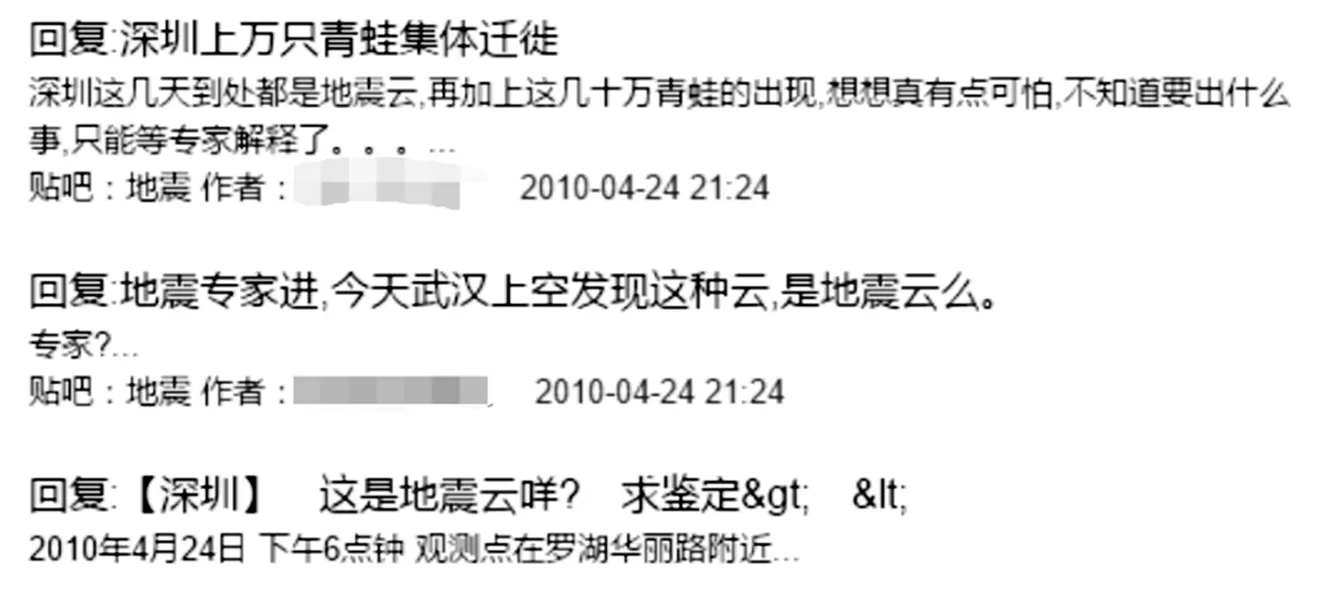

这类舆情信息以地震云、动物异常行为、井水异常现象等为引,猜疑“是否会发生地震”。跟帖量大时也易造成社会恐慌。

1.3 地震局无用类舆情

这类舆情信息以“中国10大最没用的部门”“建议撤销地震局”两次舆情事件最为典型。在较大的突发地震后,也易出现此类舆情。

1.4 对地震部门经费开支等的质疑类舆情

这类舆情信息以网络流传的中国地震局经费开支动画视频以及“河南震源车”事件较为典型。

2 涉震舆情与防震减灾宣传的相互关系

2.1 涉震舆情反映防震减灾宣传工作的成效和不足

从某种意义上讲,涉震舆情是“民意”的反映,因为它可以从一个侧面反映出防震减灾宣传工作的成效和不足。以出现频率较高、影响较大的地震谣言类舆情事件来讲,除去极少数别有用心的造谣者外,发生在不同地方的多起真实案例表明,多数谣传者是出于无知、无聊、追求刺激、捉弄他人的动因,在谣传之初他们并不知道其做法的违法性。笔者基于百度新闻搜索数据对编造地震谣言事件及其原因作统计,结果表明,2010-2017年以来的地震谣传事件中,因无聊、无知造成的地震谣传事件占到全部地震谣传事件的95%。这就从一个侧面反映了防震减灾法律法规宣传工作的不到位。如果公众对防震减灾法律法规的了解就像了解“杀人偿命”的道理一样普遍,那诸如地震谣言一类的舆情事件自然会少之又少。早些年因搞地震应急演练引起的类似舆情事件,也反映了防震减灾宣传工作在常态化方面的不足。

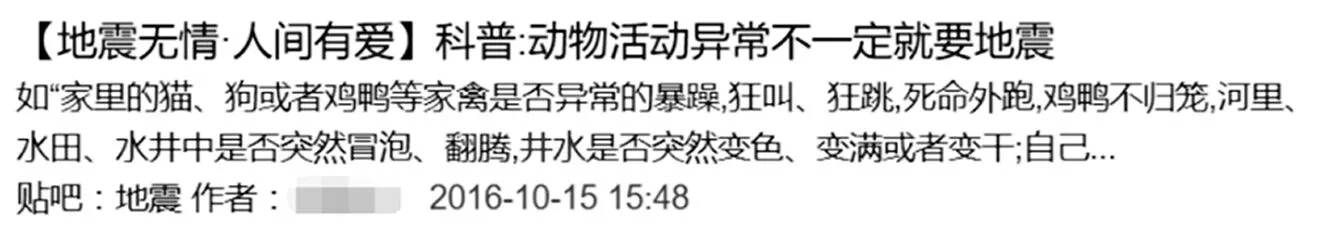

通过多年对涉震类相关论坛的关注与研究,笔者发现前兆异常类舆情的一个明显变化,像动物异常行为类的帖子在前些年较多,近几年明显减少。这一变化反映出防震减灾宣传在科学导向方面的调整与成效。早前,一些介绍前兆异常知识的顺口溜广泛流传,在最初的地震知识普及方面取得一定成效。由于宣传内容的片面性,导致对公众的引导不够科学,甚至引发一些舆情事件。随着相关部门对这一问题的认识不断深入,近年来,对于地震前兆知识的科普宣传在引导方向上有了明显变化,许多科普文章在标题中明确指出“动物异常不一定与地震有关”,并在正文中详细介绍可能引起动物异常的诸多原因。对于井水冒泡等类似舆情,相关部门也及时回应公众关切,通过官网等平台及时发声,告知调查进展与结果,呼吁公众发现异常要及时报告,切不可信谣、传谣[1]。

地震局无用类舆情反映出公众对地震预报水平的期待及其对防震减灾整体工作的不了解甚至误解,同时也反映出防震减灾宣传在时效性、全面性、经常性方面的不足。对地震部门经费开支等的质疑类舆情同样反映出防震减灾宣传工作的以上几点不足。

2.2 防震减灾宣传工作对涉震舆情的作用和影响

涉震舆情与防震减灾宣传的关系是相互的,涉震舆情能够反映防震减灾宣传工作的成效和不足,给予防震减灾宣传工作以启示。反之,防震减灾宣传工作对涉震舆情也可以产生直接或间接的作用和影响。

防震减灾宣传对涉震舆情的直接作用和影响,就突发舆情事件而言,主要通过及时澄清的方式实现:一是通过政府官网发布权威的辟谣公告及相关部门已采取的措施、事件调查的最新进展及结果等情况;二是通过大众媒体从第三方角度发声,开展针对性报道,如政务公开、经费开支公开、科普知识宣传等。实践证明,及时、权威、针对性强的信息传播对于防止负面舆情的蔓延、升级,引导社会舆论向科学、理性方向发展有着重要的积极意义。

实例1:2015年山西省微信朋友圈地震谣言事件。

4月16日22时左右,接到电话举报发现地震谣言,当日未发现大面积扩散情况,工作人员在密切关注的同时,以个人名义在贴吧、朋友圈辟谣。17日21时,接到谣言核实电话23个,经领导批示,于22∶40左右在山西省地震局官方微信、微博发布辟谣公告。晋中、运城、太原市地震局均发布辟谣公告。与此同时,17日9∶09向省网警报案后,公安机关于当日抓获谣言制造者。新华社山西分社、山西新闻网等媒体予以报道。18日下午,此次舆情事件顺利平息。

实例2:“三公”支出公开事件。

2011年,中央媒体对多家单位公开“三公”支出的报道中,多为负面性或批判性报道,面对公众舆论哗然的大环境,中国地震局通过公布具体单位支出赢得媒体正面报道,如新京报对中国地震局的报道中多处使用“……三公支出仅……”的词句,成功引导社会舆论。

防震减灾宣传对涉震舆情的直接作用和影响,在平时主要通过议程设置的方式实现,比如在网络论坛发起正面、积极的议题,引导公众开展有关地震知识、逃生避险技能的知识讨论,营造积极、健康的网络舆情生态。防震减灾宣传对涉震舆情的间接作用和影响,则是通过持续、深入、有效的宣传教育,在推动全社会防震减灾意识提高的基础上,间接作用于舆情空间所体现出来的。前述前兆异常类舆情的明显变化正是防震减灾宣传间接作用于舆情空间的一个实例。

3 结语

涉震舆情与防震减灾宣传之间的相互关系启示我们:一方面,舆情是“民意”的反映,密切关注涉震舆情的新变化,有利于及时了解公众需求,促进防震减灾宣传工作的针对性和实效性;另一方面,防震减灾宣传是一项全面性、长期性的系统工程,需要稳扎稳打、一步一个脚印地搞好搞实,从根本上净化舆论生态、营造积极健康的舆论氛围。