轨道交通站点地区慢行系统发展研究

付 聪 聪

(西南交通大学建筑与设计学院,四川 成都 611756)

0 引言

交通运输是城市发展的基础,运输业的发展是经济社会发展的先导,支撑和引领着城市的发展方向。因而,建设现代化综合交通运输体系是我国未来经济社会发展和全面建成小康社会的客观需求。

作为现代交通体系中的重要环节,轨道交通运输系统在我国城市交通的运营建设中扮演着非常重要的角色,而作为轨道交通接驳系统中重要组成部分的慢行交通,是轨道交通实现“门到门”出行的主要途径,也是解决“最后1公里”的最佳选择。如何将轨道交通与城市慢行系统有效衔接,以疏解高峰人流实现快速疏散是研究的重点。

1 轨道交通发展概况

1.1 城市轨道交通

城市轨道交通以其资源集约、节能减排、无干扰、运量大、全天候、高安全性的特点,发展为城市公共交通系统的骨干支撑,是大城市生活交通的主要出行方式之一。直至今日,城市轨道交通已形成多类型、多模式并存的发展状态。

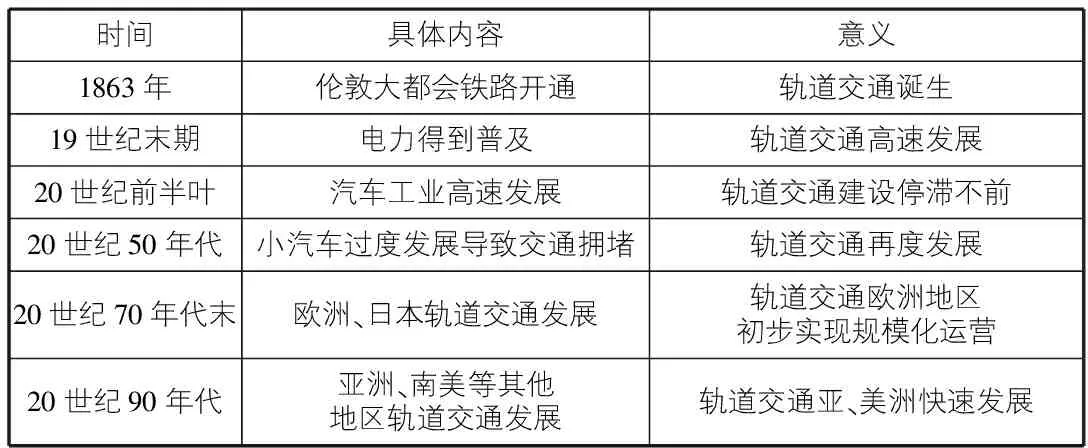

城市轨道交通的发展主要经历了以下6个主要阶段,如表1所示。

表1 轨道交通发展历程

CJJ/T 114—2007城市公共交通分类标准中将城市轨道交通定义为:采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统,依据城市交通总体规划要求,设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路,以列车或单车形式,运送相当规模客流量的公共交通方式[1]。城市轨道交通涵盖的种类繁多,主要包括:地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统和市域快速轨道系统。

1.2 站点地区特性

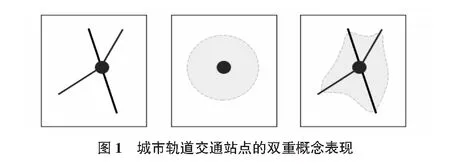

轨道交通是城市交通的动脉结构,往往起到重要的串联作用,连通着城市中重要的政治、经济及文化节点,与人群的活动密切相关[2],因此轨道交通站点及其吸引范围内的区域也逐渐发展成为一种新型的城市空间。轨道交通是城市发展的骨架,形成区域集散的交通廊道,而作为交通廊道的交汇点,轨道交通站点以大量的人口流动为契机,借助重要的地理位置,形成对周边区域的影响控制,这种作用现象通常被称作城市的节点效应;同时,以轨道交通站点为核心的周边区域则随之形成城市的场所空间。因而,对于轨道交通站点地区来说,它拥有一个特定的范围或界限,形成一个可供体验、内外影响的圈层,并呈现出一种中心化的形式[3],见图1。

城市轨道交通站点地区代表一个地域概念,它代表着一个处于轨道交通网络空间中的节点,同时也代表一个公共设施相对集中、建筑种类相对多元的开放场所。因此,节点的特性反映在城市轨道交通站点周边区域,主要表现为交通功能,起到协助客流疏散的作用;而场所的特性主要反映在站点地区的空间开发层面上,起到吸引客流停驻的作用。

2 慢行系统发展概况

慢行交通一般常指的是步行或自行车等,以人力为动力机能的空间移动交通,通常认为慢行交通的平均出行速度不大于15 km/h。在我国,第一个涉及慢行交通概念的正式提案是《上海市城市交通白皮书》,书中明确定义了慢行交通主要包括步行、自行车及助动车三类交通方式。

2.1 步行

步行交通行为与步行设施完善是慢行系统成熟发展的典型状态。在城市发展过程中,步行交通经历了一系列的变化和变革。步行交通的发展理念经历了“人车分流→步行者优先→人车共存”的发展历程[5]。

人车分流的理念提出的初衷就是为缓解人车矛盾过分集中带来的交通隐患,然而,这种人车分流的发展模式,其实质上是基于汽车优先的思想理念,忽视了人与人之间的交流需求,因而城市仍然以机动车交通为优先服务群体;步行优先理论的出现,才真正普及了以人为本的交通理念,这也是慢行交通理念发展的转折时期;人车共存理念的出现提出了交通群体间的平等思想,在共享型道路实践的过程中,合理保障行人和自行车的交通优先权,是实现人车共存的重要前提。

国内针对步行交通系统的特征方面的研究涉猎不多,主要涉及内容包括行人交通的行为特征、心理特征及交通流特征等方面来归纳与分析步行系统的特征,尚未从系统的角度分析系统特性。

2.2 自行车

自行车交通行驶灵活、可达性高且经济实用、节能环保,是城市人群1 km~5 km出行距离的重要交通工具。近年来,随着共享单车系统在全国范围内的推广和普及,自行车出行作为一种环保型交通方式,在全国上下受到了较为广泛地关注。

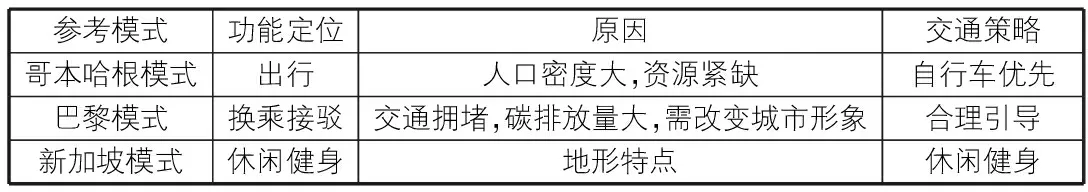

西方的发达国家自行车道路设施完善,自行车交通发展也相对成熟。在经历了机械化的发展历程后,西方国家的自行车交通已逐渐从基础的交通功能转化为兼具健身与交通双重功能的绿色出行方式,见表2。

表2 自行车交通的发展模式转化

3 我国站点地区慢行系统发展的局限

自20世纪80年代起,低碳经济的发展模式在世界范围内兴起,进而加速了新型的交通结构的诞生与发展,不同的交通方式之间呈现出协同合作的发展态势。自行车交通、步行交通和城市公共交通等绿色出行方式也获得了更多的关注度和政策支持。

由于国外轨道交通起步早、发展良好,轨道交通与其他交通方式之间的联系紧密、建设技术成熟、研究成果丰富。而我国轨道交通的发展相对滞后,近年来随着城市的急剧扩张,大运量的轨道交通开始大量投入建设使用,进而对轨道交通站点衔接方面的关注也日趋增多,涉及规划、建筑、交通等多个领域。但我国轨道交通建设与城市交通发展脱节,站点的设计运营缺乏与周边影响片区慢行接驳的协同规划,导致城市交通资源的利用不合理,交通设施的布局浪费,城市发展与交通规划的不协调。

伴随着我国城市建设的进一步深化,城市粗放型的发展格局得以调整,城市建设与土地利用逐渐向集约型转化,城市轨道交通建设也向既定的发展目标快速靠拢,如何形成轨道交通站点与周边土地捆绑式的发展态势,如何衔接慢行系统实现快速集散,如何实现轨道交通的绿色、健康、可持续运营将成为未来的研究实践方向。

4 结语

通过对城市轨道交通和慢行系统发展的研究分析,发现轨道交通站点地区的慢行系统存在以下几个层面的问题:

首先,现阶段轨道交通的发展研究聚焦于场所空间使用和外部交通衔接,对轨道交通影响区域的设施布局、量化评价关注度不够;其次,集约的资源利用是城市轨道交通站点发展的重要方向,合理的设施布局和资源利用有利于站城一体化协调发展;最后,粗放的城市用地扩张加快了城市轨道交通的建设,相对滞后的慢行接驳构建形成了难以调和的矛盾,急需在下一步城市发展中解决。

总而言之,慢行系统的构建工程量小、投资少,后期收益大,通过慢行交通系统与轨道交通站点协调建设,以期切实有效地解决城市出行中“最后1公里”公共交通难以覆盖的现实问题。精细化的慢行交通系统构建能够提升站点的服务效率,同时拓展轨道在区域范围内的吸引力,提升站点对周边的服务品质,为其后土地的综合开发带来更大的商机。