绿头鸭与番鸭个体发育过程中肠道黏膜表面形态观察

邱焕璐 王冠群 姚茂林 刘玉堂

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

绿头鸭(Anasplatyrhynchos)属游禽,雁形目(Anseriformes)、鸭科(Anatidae)、鸭属,主要分布于欧洲、亚洲和美洲北部温带水域,越冬在欧洲、亚洲南部、北非和中美洲一带。主要栖息于水生植物丰富的湖泊、河流等水域中;冬季和迁徙期间也出现于开阔的湖泊、江河、海岸附近沼泽和草地。绿头鸭系杂食性,主要以植物的叶、茎、水藻和种子等植物性食物为食,也吃软体动物、甲壳类等动物性食物,秋季迁徙和越冬期间也常觅食谷物等。列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》,为低危物种,孵化期为28 d左右[1]。

番鸭(Cairnamoschata)属游禽,又名疣鼻栖鸭,雁形目、鸭科、栖鸭属,番鸭原产于中、南美洲热带地区,现世界各地均有养殖,现已有300余年的饲养历史。番鸭杂食性,主要以植物的叶、茎、水藻和种子等植物性食物为食,也食昆虫等动物性食物,养殖当中以植物搭配配合饲料为主,孵化期为35 d左右[2]。

虽然已有对绿头鸭和番鸭的消化系统解剖方面的研究报道,但多是对于成体肠道的研究,且都是生长发育的某一时间点肠道组织解剖观察[3],缺少对于胚胎发育过程及出生后肠道黏膜表面形态的变化过程,本论文研究有助于丰富鸟类消化系统研究以及追溯鸟类食性演化的相关研究提供基础资料。

1 材料和方法

所用材料为2017年5月从养殖场购买的绿头鸭受精卵35枚,番鸭受精卵45枚(实验室孵化),出生10 d绿头鸭和番鸭幼雏各3只(带回实验室饲养至初级飞羽与次级飞羽长出),成体绿头鸭和番鸭各2只(包含雌性和雄性)。成体麻醉后,处死,分离肠道固定于2.5%的戊二醛固定液中,取十二指肠、空肠、回肠部分沿肠管方向纵向剖开,在蔡司实体显微镜下观察与照相。绿头鸭孵化期为28 d左右,发育至13 d以后的绿头鸭胚胎可以将小肠剖开观察内表面,而1~12 d胚胎肠道发育不完全难以剖开,无法进行操作观察内表面;番鸭孵化期为35 d左右,15 d左右的番鸭胚胎可以进行人工分离肠道,1~14 d胚胎发育不完全,肠道不易分离,无法进行制片观察;故绿头鸭从13 d开始,番鸭从15 d开始,每日解剖绿头鸭胚胎和番鸭胚胎各1枚,取胚胎的小肠各部分观察及照相。

测量的内容包括,成体绿头鸭和番鸭的体长和肠道总长,长出初级飞羽(绿头鸭大约30日龄,番鸭大约35日龄)和次级飞羽(绿头鸭大约45日龄,番鸭大约50日龄)的幼体的体长和肠道总长,胚胎发育过程中肠道的总长和各部分(十二指肠、空肠、回肠、大肠)的长度,以及体长。测量工具为毫米刻度尺和游标卡尺。

2 结果

2.1 绿头鸭发育过程中肠道变化

2.1.1 肠道总长以及各部分长度变化

在绿头鸭发育过程中,肠道各部分长度不断变长,生长速度极快,平均每日增长2.3 cm左右,其中空肠增长速度最快,增长长度最为明显(图1)。

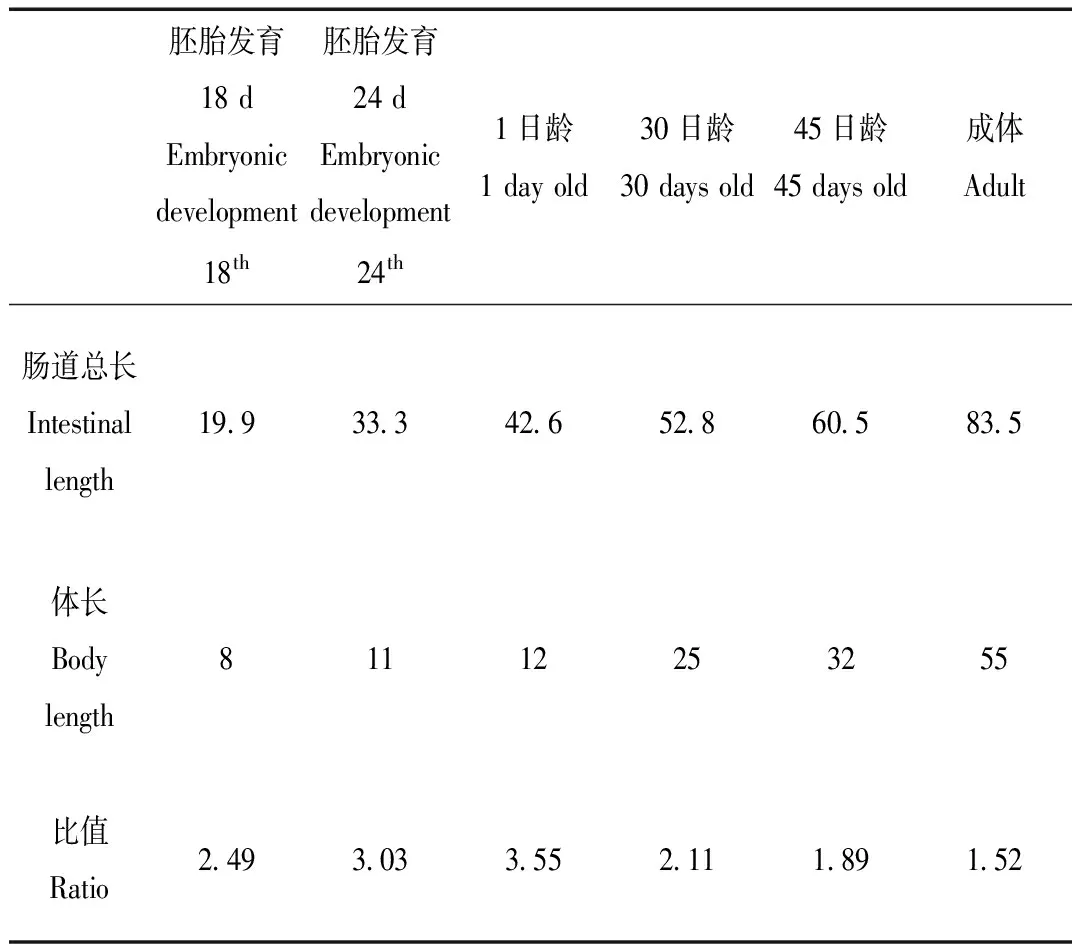

胚胎发育过程中肠道长与体长的比值不断增大,显然肠道发育速度快于身体骨骼的发育速度,在出生后的发育过程中,肠道长与体长的比值不断减小,说明肠道的发育速度是慢于身体骨骼的发育速度(表1)。表中数据是当日解剖的一个样本的长度数据,取5个具有代表性的时间点测量肠道总长和体长,并且求出肠道总长与体长的比值,以此判断肠道发育速度与体长发育速度。

图1 绿头鸭肠道总长以及各部分长度变化Fig.1 Length of the intestine of the mallard and the length of each part

表1 绿头鸭肠道总长和体长(cm)

Tab.1 Length and body length of mallard intestines

2.1.2 小肠各部分黏膜表面及绒毛形态变化

13~18 d,在此发育阶段,可以明显观察到小肠表面黏膜向肠腔内形成数条蜿蜒纵向脊状突起,其形状、大小在不同区域并不完全相同。山脊状绒毛蜿蜒的方向为纵向(图2a)。

19~24 d,此阶段由山脊状变成更加规则的“W”字型板状黏膜褶,同样是在光镜下,观察小肠表面即可清晰观察到更加规则的“W”字型,山脊状和“W”字型主要的区别在于,山脊状显得更松散,“W”字型黏膜板显得排列紧密,而且互相平行规则(图2b)。

25~28 d,小肠表面黏膜由“W”字型的板状黏膜褶转变成同哺乳动物类似的指状突起绒毛(图2c)。

图2 绿头鸭小肠黏膜内表面Fig.2 The surface of the small intestine mucosa in mallard duck 注:a.孵化15 d胚胎空肠(山脊状)×20;b.孵化21 d胚胎十二指肠(W板状)×20;c.孵化27 d胚胎回肠(指状)×20;d.45日龄十二指肠表面(过渡)×20 Note:a.Incubation 15 days embryo jejunum(ridge)×20;b.Incubation 21 day embryo duodenum(W plate)×20;c.Incubation 45 days embryo ileum(finger)×20;d.45 days old duodenal surface(transition)×20

2.2 番鸭发育过程中肠道变化

2.2.1 肠道总长以及各部分长度变化

在番鸭发育过程中,肠道各部分不断生长,长度不断变长,生长速度极快,平均每日增长1.7 cm左右,其中空肠增长速度最快,增长长度最为明显(图3),番鸭肠道总长和体长的发育规律与绿头鸭类似(表2)。

图3 番鸭肠道总长以及各部分长度变化Fig.3 Length of intestines in the mush duck and the length of each part

表2 番鸭肠道总长和体长(cm)

Tab.2 Total length and body length of muscovy intestines

2.2.2 小肠道各部分绒毛形态及其变化

15~22 d,可以明显观察到小肠表面黏膜向肠腔内形成数条蜿蜒纵向脊状突起,其形状、大小在不同区域并不完全相同。山脊状绒毛蜿蜒的方向为纵向,两条山脊中间有平坦的肠道表面(图4a)。

23~28 d,小肠绒毛逐渐由山脊状变成更加规则的“W”字型,同样是在光镜下,观察肠道表面即可清晰观察到更加规则的“W”字型(图4b)。

29~35 d,小肠表面绒毛规则的“W”字型消失,变成同哺乳动物类似的指状突起绒毛(图4c)。

2.3 出生后绿头鸭与番鸭的小肠黏膜形态

刚出生的番鸭和野鸭肠道表面黏膜形状为指状绒毛,与胚胎发育后期的形状类似。在出生后的生长发育过程中,发现初级飞羽出现时肠道黏膜表面形态与次级飞羽出现时相类似均为指状绒毛向断裂的“W形”板状过度的阶段,部分肠道是指状绒毛,部分肠道为断裂的“W形”板状,还有部分处于指状绒毛的融合阶段(图2d)。

成体绿头鸭和番鸭的小肠黏膜表面绒毛形状类似于断裂的“W形”板状(图4d)。

2.4 绿头鸭和番鸭胚胎时期小肠黏膜表面形态时间比较

绿头鸭肠道表面结构第一次发生变化的时间(由山脊状变为W板状)是总发育过程的64.3%,第二次发生变化(由W板状变为指状)的时间是总发育过程的85.7%;番鸭肠道表面结构第一次发生变化的时间是总发育过程的62.9%,第二次发生变化的时间是总发育过程的80.0%,肠道黏膜表面形态从发生变化到变化完全(小肠和大肠形态变化完全)大约需要经历3 d的时间,以上数据变化过程都是以肠道表面黏膜出现变化的日期为节点进行统计计算。

图4 番鸭小肠黏膜内表面Fig.4 The surface of the small intestine mucosa in muscovy duck 注:a.孵化21 d番鸭胚胎回肠(山脊状)×20;b.孵化25 d番鸭胚胎十二指肠(W板状)×20;c.孵化32 d番鸭胚胎空肠(指状)×20;d.番鸭成体十二指肠(断裂W板状)×8 Note:a.Incubation of 21 days embryo ileum(ridgy)×20;b.Incubation of 25 days embryo duodenum(W plate)×20;c.Incubation of 32 days embryo jejunum(finger)×20;d.The duckling adult duodenum(fracture W plate)×8

3 讨论

3.1 绿头鸭与番鸭肠道形态变化比较

番鸭和绿头鸭属于鸭科的不同属,本实验发现绿头鸭和番鸭虽然胚胎发育时间(孵化期)差异比较大,但肠道黏膜表面形态变化的时间阶段大约相同,即山脊状、W板状和指状阶段占胚胎发育时间大约相近,而且在相同时期肠道表面的绒毛形态也几乎相同,由此可以推出这种形态变化可能是普遍存在的一种规律。

出生后的番鸭和绿头鸭的肠道表面形态也几乎一样,成体的绒毛形态都为“断裂W板状”。物种的表型主要由基因和环境决定[4-5],由于胚胎阶段的绿头鸭和番鸭未进食,因而不会受到食物的影响,可以表明黏膜表面的形态结构变化应该是基因控制的表型变化,而不是由环境因素影响引发的。

3.2 小肠黏膜表面形态变化与食性的关系

小肠主要的生理机能就是进行食物的消化和吸收,以往的研究认为鸟类的小肠黏膜表面和哺乳动物类似,都具有扩大吸收面积的指状绒毛[6-7],本实验发现绿头鸭和番鸭的胚胎发育阶段和出生后的生长阶段肠道表面的绒毛出现不同形状的变化。这两种鸭成体后小肠绒毛均转变成“W型”字形排列的断裂的板状。已有研究显示大部分具有飞翔能力的杂食性鸟均具有“W型”排列的绒毛板,而肉食性鸟类均具有指状绒毛(未发表资料),这表明鸟类小肠黏膜表面形态结构与食性相关。已知草食性动物的肠道长度与体长的比例较大(兔科Leporidae动物肠道约为体长的20倍),大于杂食性动物(野猪Susscrofa的肠道与体长的比值为6~8),肉食性动物的肠道长度与体长的比值大约为3~5[8],这种通过延长消化道长度的方式来提高对于难以消化的植食性食物消化吸收能力的方法也存在于鸟类,但鸟类肠道长度明显低于同等体重的哺乳动物,这是鸟类适应飞翔的一种策略[9-10],因此可以推测杂食性鸟(绿头鸭和番鸭)的断裂“W”板状比指状绒毛更利于杂食或植食性食物的消化和吸收的结构。肉食性鸟类的主要食物为肉类,极少含有粗纤维等,所以可能不需要“W”板状促进消化吸收。

3.3 肠道表面形态变化与进化的联系

根据发掘的化石,现在国内外学者普遍认为鸟类起源于兽脚类恐龙[11-12],慢慢演化出带羽毛的恐龙,紧接着出现了始祖鸟(Archaeopteryxlithographica),然后再是现代鸟类。本实验主要观察的胚胎发育过程中鸟类的肠道黏膜表面绒毛板形态学上的明显的规律性变化,可能是属于对祖先的一种重演,符合生物发生律[13],据此我们有可能够追溯鸟类进化过程的食性演化过程,为鸟类进化研究提供理论依据。

这两种鸭在胚胎发育早期(60%阶段),肠道表面形态为山脊状皱襞,这与现代爬行类动物相似[14],因此我们认为此阶段可能重演鸟类进化过程的爬行动物阶段。

爬行类进化到恐龙阶段,由于快速运动及体温的提高,因此需要更高效的消化系统消化食物的能力以满足能量的供给,在尽量不增加肠道尺寸的基础上通过W形板状黏膜结构来增强消化食物的能力,因此可以推断70%的阶段可能是处于杂食性恐龙的进化时期。

在胚胎发育至80%阶段变成指状绒毛,意味着此阶段的食性可能发生了改变,变成了肉食或软食与现代肉食性鸟类相似,这与化石证据相吻合,小型兽脚类恐龙和始祖鸟都是偏向肉食性的动物类群[15]。