腰际风情

朱博

古人穿长袍,服饰通常用带来结系,腰带便成了服饰必不可少的组成部分。

从夏王朝建立开始,统治阶级对服饰的使用逐渐有了严格的规定,形成了制度。《礼记》中就对贵族阶级佩戴腰带的材质和尺寸就有了规定。先秦时代的腰带多为质地柔软的棉帛,称为大带,人们用带钩来系结腰带。随着时间的推移,腰带的材质发生了改变,出现了用牛皮制作的革带。早期的革带没有装饰。魏晋以后,用玉或金、银、铜等贵金属制成装饰品镶嵌于革带之上成为一种时尚。这些腰间的装饰成了当时社会用来区别身份地位的标志,称作带銙(也叫带板)。戏剧里常常出现的“蟒袍玉带…‘锦袍金带”中的玉带、金带等,就是根据带銙的质地为腰带归类命名的。唐代开始,带銙的使用制度形成书面文字被规定下来。《新唐书·车服志》中对官员带銙质地和数目都有明确的规定:“以紫为三品之服,金玉带銙十三;绯为四品之服,金带銙十一;浅绯为五品之服,金带銙十;深绿为六品之服,浅绿为七品之服,皆银带銙九;深青为八品之服,浅青为九品之服,皆蝓石带銙八;黄为流外官及庶人之服,铜铁带銙七。”[1]

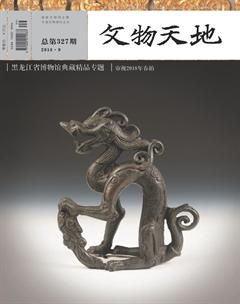

按照制度,一条完整的革带一般由带鞓、带扣、带銙、铊尾组成。带鞓指皮革带,即腰带的基础,带扣、带銙、铊尾通过带鞓相连。由于皮革为有机质,一般出土时都已腐朽,带銙却得以完整保存。黑龙江省博物馆收藏的一条金代团花纹金带銙(图一)保存十分完整。

这件金带銙1963年被发现于黑龙江阿城半拉城子,金重363.6克,经检测黄金成色85%,纯度较高。整条带銙由15个部件组成,其中10枚带銙(两枚带有古眼),3枚带扣(其中两枚镶有卡针,应合为两个带扣),2枚铊尾,为双带扣双铊尾蹀躞带。半拉城子遗址位于阿什河畔半拉城子村西侧,与金上京会宁府距离不远,为金代古城遗址;又因与带銙同时出土的金凤与陕西省临潼发现金代窖藏中的首饰风格十分相似,经专家组鉴定为金代文物。

蹀躞带是一种功能型腰带,这种腰带在带銙上设计称为“古眼”的孔洞。从古眼中穿出用来系物的细带,称为蹀躞。蹀躞带即穿有蹀躞的革带。蹀躞带不断演变,到隋唐时期录入典籍,成为一种规定的礼仪服饰。《旧唐书·舆服志》中提到:“武官五品以上佩蹀躞七事。”[2]《辽史·仪卫志》中更是对蹀躞带悬挂的物品有了明确的规定,也就有了蹀躞带的标配——“蹀躞七事”[3]。虽规定在各时期略有不同,但是不外乎算袋、佩刀、砺石、契苾真(用于雕琢的楔子)、哕厥(骨质解绳结的锥子)、针筒、火石袋等实用物品。这种定制不适合中原地方生活习惯,逐渐被废除,以后这种规定佩戴物品的形制逐渐淡化,也不再规定所挂蹀躞的数目和物品。蹀躞逐渐演变成下坠装饰品,实用功能淡出中原,但北方契丹和辽国却依然保留在革带上悬挂蹀躞的习俗。本文所见这条金带銙只有两个古眼,很显然对蹀躞带的实用功能已经淡化,仅仅是作为装饰保留。

铊尾(图二)是革带尾的包头,用来保护皮带不被磨损,多成圭型。据《新唐书·车服志》记载:“至唐高祖,以赭黄袍,巾带为常服。腰带者,搢垂头于下。名日铊尾,取顺下之下。”[4]意思是腰带系束之后,带尾必须朝下,以表示自己对朝廷的顺服。这个制度从制定到明代一直执行,象征的王权统治的绝对地位。

革带的款式有很多种,大部分可分为单带扣单铊尾带和双带扣双铊尾带。单带扣单铊尾革带比较常见,与现代的皮带形式功能比较相近。本文介绍的这条金带銙是一条双带扣双铊尾带。根据其他出土实物和壁画描绘,大致可以了解这种腰带的具体结构和佩戴方式。这种革带带鞓分为前后两段,长的一段两端各有一个铊尾,带鞓依次排列桃形扣眼,短的另一段两端各为带扣。使用时铊尾分别插入带扣,靠扣针卡住桃形扣眼,达到束紧袍服的效果。有将带銙装饰在腰部的,也有装饰在腹部的,或者腰腹部皆有带銙排布,带銙的排列位置数目或根据官阶和服饰配合使用。这种双铊尾双带扣革带从唐代出现一直到明代还在沿用,说明实用性还是很强的。

整条带銙做工精美,金碧辉煌。4枚为圆形銙(图三),2枚圭型铊尾,3枚小长方形銙,2枚桃形銙(图四),1枚橘子瓣形銙,连同带扣虽形状各异,但风格统一(图五、图六)。

对这条带銙纹饰的表述有多种不同观点:文物入藏时建立的文物信息卡片上以如意盘肠纹金带銙为其命名;也有文献以宝相花纹描述其纹饰。这条金带跨的纹饰和前面提到的两种纹饰有一定出入。

盘长纹一般作为佛教“八吉祥”纹饰出现,形似中国结里的盘长结,与这件金带銙的花心纹饰有较大差异,花瓣造型也与如意有一定的差别,以如意盘肠纹金带銙为这件文物命名是不正确的。

宝相花纹流行于盛唐时期,由莲花转化而来,多为平面纹饰,线条较为复杂,常应用在服饰和壁画中,敦煌莫高窟中的藻井多为宝相花纹饰,这种纹饰多与佛教有关。宝相花纹本身虽是一种团花纹,但较团花纹题材单一,只限于花卉纹饰构图。这条金带銙的纹饰略显粗犷,且辨别不出叠加在中心的纹饰为何种植物,更像是系结的飘带扭结成花形。宝相花纹一般左右或辐射式对称,此带銙却表现出螺旋式的对称,也许是宝相花纹饰衰落的表现。以宝相花纹金带銙为这件文物命名不能说有原则性的错误,但称其为金代团花纹金带銙应该更为严谨。

带銙的正面团花纹制作技艺精湛,运用传统制金工艺锤揲而成。在释玄应所著的《一切经音义》卷三中提到:“鲽,薄金也。”[5]在这里金泛指金属。锤揲,就是利用金屬的延展性将其捶打成薄片造型,是一种传统金属加工工艺。器物的成型和浮雕效果造型都会运用到这种传统技艺。这件带銙就是将金箔放置在质地坚硬的模具上捶打出团花的造型。这种工艺一直传承,到现代还运用于多个领域。这件金带銙含金量较高,金质较软,经过锤揲后极易变形。

带銙背后焊接有带孔的背板,背板有一定厚度,有效防止带銙变形。背板上焊接有条形的梁,可以穿到带鞓上。这就运用到了第二种制金工艺——焊接,这件带銙的焊接点比较明显。

铊尾用两块金箔制成,金箔间用铆钉相连,原来中间夹有革质带头,已经腐朽不见。正面锤揲出变化的团花纹饰,两朵花心勾连扭结在一起,把铊尾拉长成圭型,但是依然搭配带銙的整体风格。一枚铊尾背板遗失,且表面破损比较严重。另一枚背板上錾刻折枝花卉纹。这是传统的手工錾刻制金工艺,也称錾花,主要运用于器物表面纹饰的加工。“錾,小凿也。从金,从斩,斩亦声。”[6]以錾为笔,在金属上刻画出优美的线条,达到装饰效果。錾刻的类型还分为阴錾、阳錾和镂空。这条带銙上运用的为阳錾技法,即地錾成阴文细鳞纹,类似阳纹图章的雕刻技法,凸显花朵线條,使花朵为阳纹,有浮雕的视觉效果,但手感较平整。

錾刻、锤揲和焊接,这些传统的手工制金工艺伴随贵金属装饰的出现得到发展,并沿用至今。虽然现代机械化加工贵金属饰品的技术已经很普遍,但是这些传统的手工制金工艺依然在传承。用传统工艺加工出的饰品,风格古朴,有一种难以言喻的魅力。

铊尾背侧錾刻的花卉纹饰经过艺术手法的处理,刻画的是折枝莲花和牡丹造型,寓意为官清廉、平安富贵。莲花纹饰与佛教信仰有一定关联。如此精美的金带銙应该是达官贵人所佩戴,借纹饰表达美好的愿望。腰带也是传达情谊的载体,古人定情都会缔结同心结,同心结就是用腰带结成。“罗带同心结未成,江头潮已平”,表现的就是有情人难成眷属,美满爱情落空的哀怨。唐代顾况《别江南》中“布帆轻白浪,锦带入红尘”是对宦海沉浮的慨叹,借锦带表达志向。《红楼梦》中贾宝玉与蒋玉菡有交换汗巾的桥段,贾宝玉用袭人赠的松花汗巾与蒋玉菡的大红汗巾做了交换,引出一段缘分,这里的汗巾就是一种丝质的腰带,可见腰带是传达情谊的信物。

这条金带銙出土时以针织物包裹,可见当时十分受珍视。这条盘花纹金带筠为我们了解白山黑水那段辉煌的历史、了解金代人的审美情趣提供了实物资料。

[1]欧阳修、宋祁:《新唐书·车服志》,中华书局,1974年。

[2]刘昫:《旧唐书·舆服志》,中华书局,1975年。

[3]脱脱:《辽史·仪卫志》,中华书局,1974年。

[4]同[1]。

[5]释玄应:《一切经音义》,全国图书馆文献微缩中心,1992年。

[6]许慎:《说文解字》,中华书局,1963年。