魔芋白绢病病原菌生物学特性及中药提取物药物筛选

李利军,卢美欢,马英辉,郭邦利,郑建芳,张百忍,王小海

(1.陕西省微生物研究所,西安 710043;2.安康市农业科学研究所,陕西安康 725021;3.西安工程大学 环境与化学工程学院,西安 710048;4.北京瑞芬生物科技股份有限公司,北京 100192)

魔芋又名鬼芋、蒟蒻等,具有重要的药用、保健功能及观赏价值。魔芋块茎富含葡甘聚糖 (KGM),可广泛用于食品、医疗、化工、造纸、纺织、石油等行业,被称为“东方魔粉”[1]。中国是魔芋生产大国,占世界总产量60%,魔芋精粉年产量约为1.5万t。其中,陕南秦巴山区的魔芋适生区面积约占全国魔芋适生区总面积的1/3,特别是以汉中、安康为代表,已成为区域特色经济的主导产业[2]。

随着陕南魔芋种植面积的逐年增加,白绢病发病率亦不断增加,成为继软腐病后的第二大病害。由于白绢病菌核抗逆性强,能在土壤中存活多年,在连续发病的田块,菌核数量不断增加,发病风险也随之不断上升。白绢病病原菌通过分泌细胞壁降解酶使魔芋发病,一般7月上旬开始发病,8、9月达到高峰期。目前常用化学药剂进行防治,据报道,丙环唑、烯唑醇对鸢尾白绢病有很好的抑制效果[3],16%井冈·噻呋SC、苯甲·嘧菌酯对铁皮石斛白绢病菌丝生长抑制率达100%[4-5]。在生防菌剂防治方面,有研究表明解淀粉芽孢杆菌对花生白绢病有较好防效[6],绿色木霉分泌的几丁质酶对白绢病有一定的防治效果[7]。化学药剂和生防菌剂复配对茉莉白绢病也有较好的防治作用[8]。利用中药提取物进行白绢病防治尚未见相关报道。为此,本研究在对陕南魔芋白绢病的病原菌进行分离鉴定、并研究其生物学特性的基础上,探究不同中药提取物对白绢病病原菌的抑制性能,为白绢病的新药筛选和绿色防控提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 材 料

魔芋白绢病发病组织采自安康市农科所魔芋种植基地、汉中勉县魔芋种植基地,共收集到发病植株12份。发病魔芋均表现为茎部褐变腐烂,布满白色菌丝或白色至深棕色菌核。

厚朴酚(90%)、和厚朴酚(90%)、胡椒碱(95%)、蛇床子(35%)由北京瑞芬生物科技股份有限公司提供。

1.2 培养基

PDA培养基:马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂18 g,水1 000 mL,自然pH。

牛肉膏蛋白胨培养基:牛肉膏3 g,蛋白胨10 g,NaCl 5 g,琼脂15~20 g,水1 000 mL,pH 7.2~7.4。

1.3 病原菌分离

将白绢病魔芋发病组织表面冲洗干净,用无菌滤纸吸干多余水分,将发病组织切成直径约1 cm 的小块,置于无菌湿滤纸上30 ℃下恒温培养,待菌丝长出后,挑取菌丝转接于PDA平板。采用菌丝尖端切割法进行菌株分离纯化,获得单菌落。

1.4 致病性试验

采用盆栽魔芋植株测定白绢病病原菌的致病性。健康魔芋叶柄基部接种部位用灭菌针穿刺5 个小孔。在纯培养4 d 后的菌落边缘打孔取直径为10 mm 的菌饼,接种到叶柄的小孔上,盖湿润棉球保湿。设置3个重复。对照用湿润棉球直接覆盖于叶柄小孔上,喷无菌水保湿。在25 ℃条件下培养,如接种部位褐化、腐烂,并出现白色绢状菌丝,表现为典型白绢病症状,则对病部重新进行病原菌分离培养。

1.5 ITS DNA 的扩增、序列测定和比对分析

采用检测通用引物ITS1/ITS4。ITS1:5′ -TCC GTA GGT GAA CCT GCG C-3′,ITS4:5′-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3′。

PCR反应体系:10×Buffer 2 μL,Template 1 μL,上下游引物各0.5 μL,dNTP 0.5 μL,TransStartTaqPolymerase 0.2 μL,加ddH2O至20 μL。

PCR循环参数: 95 ℃预变性5 min;95 ℃变性45 s,58 ℃退火45 s,72 ℃延伸30 s,共9个循环;95 ℃变性45 s,55 ℃退火45 s,72 ℃延伸30 s,共34个循环;72 ℃修复延伸5 min。

PCR胶回收,连接入pGM-T载体中并转化至宿主菌DH5α,涂布于LB/Amp+/X-Gal/IPTG平板上进行蓝白筛,挑选白色克隆做菌落PCR,琼脂糖凝胶电泳验证菌落PCR,挑取阳性克隆培养,送交上海生工生物工程公司测序。ITS rDNA 序列在BLAST上比对。

1.6 不同温度对白绢病菌丝生长、菌核萌发的影响

将白绢病病原菌接种在PDA培养基中28 ℃培养5 d,用打孔器取直径为6 mm的菌饼,接种至PDA培养基,分别在4 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、25 ℃、30 ℃、37 ℃、40 ℃恒温培养。设3个重复,每隔12 h用十字交叉法测定菌落直径。

将白绢病病原菌接种在PDA培养基中28 ℃培养10 d至菌核形成,取菌核放置于PDA培养基中央,每皿一个菌核,分别在4 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、25 ℃、30 ℃、37 ℃、40 ℃恒温培养。设3个重复,每隔12 h用十字交叉法测定菌落直径。

1.7 不同pH对白绢病菌丝、菌核生长的影响

以PDA培养基为基础,用1 mol/L HCl和1 mol/L NaOH溶液将pH调整至4、5、6、7、8、9、10,接种方法和测量方法同“1.7”。

1.8 不同中药提取物对白绢病菌丝、菌核生长的抑制作用[9]

将不同中药提取物用无菌水配成50 mg/mL母液,经0.22 μm滤膜过滤,PDA培养基加热融化,冷却至50 ℃后混合药物,配成终质量浓度为5 mg/mL带药培养基,倒平板,接种白绢病菌饼或菌核,28 ℃恒温培养,采用菌丝生长速率法,定时用十字交叉法测量菌落直径。每个处理3个重复,同时做空白对照。

菌落净直径=菌落直径-菌饼直径

抑制率=(1-试验组菌落净直径/对照组菌落净直径)×100%

1.9 中药提取物最小抑菌浓度(MIC)和最小杀菌浓度(MBC)测定[10]

设置不同浓度的加药培养基,将菌饼接种至培养基28 ℃培养,12 h无菌丝生长的浓度即为MIC值,72 h无菌丝生长的浓度即为MBC值。

2 结果与分析

2.1 魔芋白绢病病原菌的分离及鉴定

从发病魔芋地块收集白绢病发病组织,进行病原菌分离,共获得6株纯菌。挑取菌丝分别接种在魔芋块茎和魔芋植株上,进行致病性检测,结果显示,其中4株菌均能使魔芋产生白绢病症状。菌株BJ1致病力最强,接种在魔芋块茎后,2 d即开始腐烂,后期整个块茎长满白色菌丝。接种在植株上,魔芋表现出典型的白绢病症状,先是茎部腐烂,然后在接种部位陆续长出白色丝状菌丝,进而长满白色至黄褐色菌核(图1)。从发病的组织和植株中又分离得到病原菌,证实该菌为魔芋白绢病病原菌。

2.2 病原菌菌种鉴定

2.2.1 菌落形态 PDA培养基培养,菌丝白色绢丝状,呈发散性生长,生长速度较快,48 h即能长满培养皿,5~7 d开始菌丝扭结成菌核,菌核逐渐由白色变成深褐色坚硬外壳(图2),参考常用有关真菌的分类鉴定资料,与半知菌亚门真菌齐整小核菌形态相似[11-12]。

图1 魔芋感染白绢病症状Fig.1 Symptoms of Amorphophallus konjac infected with southern blight pathogen

图2 气生菌丝(左)、菌核形成过程(中)和菌核(右)Fig.2 White mycelia(left),sclerotinia formation process(middle) and brown sclerotia ( right)

2.2.2 ITS rDNA鉴定 提取菌株基因组DNA,进行ITS rDNA PCR扩增,PCR产物琼脂糖凝胶电泳验证,共获得686 bp(图 3)。PCR产物回收连接、转化,挑取阳性克隆培养,送交上海生工生物工程公司测序。每个产物用ABI3730XL测序仪测两个反应,再对结果进行拼接。测得ITS rDNA序列,在BLAST上进行序列比对,菌株鉴定为Atheliarolfsii(半知菌亚门真菌齐整小核菌),相似度为99%。

2.3 病原菌生长特性

2.3.1 生长的温度范围 将病原菌BJ1的菌核和菌丝分别在4 ℃、10 ℃、15 ℃、25 ℃、30 ℃、37 ℃和40 ℃温度下进行培养,测定菌落直径。结果表明,菌丝与菌核在10~40 ℃都可生长,最适生长温度和萌发温度均为30 ℃,菌丝在15~37 ℃生长速率无明显差异(表1)。菌核在25~37 ℃能快速萌发并生长(表2),较低温度(10 ℃以下)和较高温度(37 ℃以上)均能抑制菌丝萌发。

2.3.2 生长的pH范围 白绢病病原菌分别在pH4、pH5、pH6、pH7、pH8、pH9和pH10条件下进行培养。结果表明,白绢病菌丝和菌核在pH为4~10时均能生长,酸性或碱性环境对菌丝生长无明显影响,菌丝最适生长pH为7(表3),菌核在pH 6~8生长较好,最适萌发和生长pH均为8,pH小于5或大于8时抑制菌核生长(表4)。

图3 病原菌DNA PCR产物电泳图Fig.3 Patterns of soft rot bacteria DNA

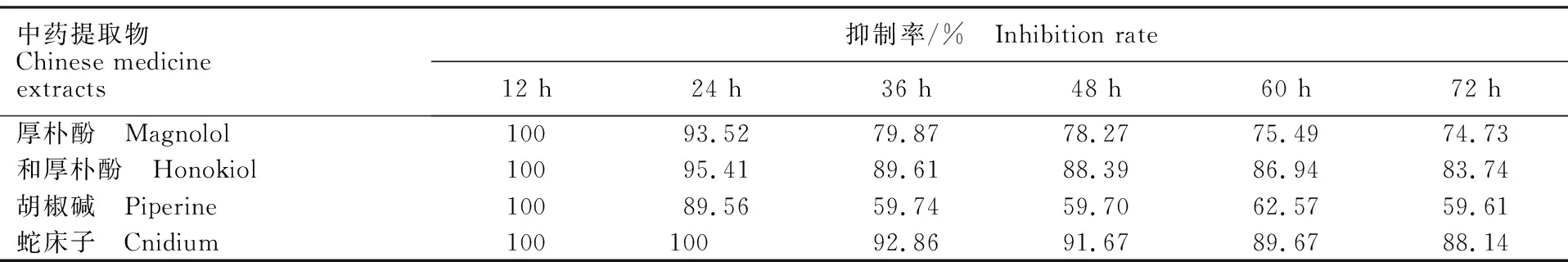

2.4 魔芋白绢病中药提取药物的筛选

通过用药组和对照组比较,4种中药提取物对魔芋白绢病病原菌均有抑制作用。中药提取物在PDA培养基中质量浓度均为5mg/mL时,对白绢病菌菌丝的抑制试验显示(表5),厚朴酚、和厚朴酚的效果最好,均能完全抑制白绢病菌丝的生长,各个阶段抑制率为100%。蛇床子抑制效果次之,在菌丝萌发的初始阶段抑制效果较好,随着时间增长抑制率降低,72 h时抑制率为59.24%。胡椒碱也有一定的抑制作用。对菌核萌发的抑制试验显示(表6),4种中药提取物均不能完全抑制菌核萌发,但对菌核萌发后的菌丝生长有很好的抑制作用,厚朴酚、和厚朴酚、蛇床子的抑制率分别为74.73%、83.74%和88.14%。可见,中药提取物对菌丝生长有很好的抑制作用,但较难透过菌核坚硬的外壳屏障,抑制其萌发。菌丝受药物影响,变得膨大粗壮,分支增多,菌丝弯曲并扭结成团(图4和图5),推测其抑菌机制可能是破坏细胞壁,使菌丝畸形,并阻碍菌丝的细胞壁、细胞膜形成。根据以上结果,进一步对抑制效果较好的厚朴酚、和厚朴酚进行毒力测定,厚朴酚抑制白绢病菌菌丝生长的MIC为30 μg/mL,MBC为50 μg/mL。和厚朴酚抑制白绢病菌菌丝生长的MIC为20 μg/mL,MBC为40 μg/mL。

表1 病原菌BJ1菌丝在不同温度的生长情况(72 h菌落直径)Table 1 Effects of temperatures on growth of Amorphophallus konjac southern blight pathogen BJ1(72 h colony diameter)

注:数据以“平均数±标准差”表示,大小写字母经 Duncan 氏新复极差法检验在0.01、0.05水平差异显著。下表同。

Note: Data in the table indicate “mean±SE”.Different uppercase or lowercase letters in the same column indicate significant difference atP<0.01 orP<0.05 level by Duncan’s new multiple range test.The same below.

表2 病原菌BJ1菌核在不同温度的萌发情况(菌落直径)Table 2 Effects of temperatures on sclerotia germination of Amorphophallus konjac southern blight pathogen BJ1

注:数据为菌落直径,单位为mm。表4同。

Note:Data was colony diameter,unit was mm.The same as table 4.

表3 病原菌BJ1菌丝在不同pH的生长情况(72 h菌落直径)Table 3 Effects of pH on growth of Amorphophallus konjac southern blight pathogen BJ1(72 h colony diameter)

表4 病原菌BJ1菌核在不同pH的萌发情况Table 4 Effects of pH on sclerotia germination of Amorphophallus konjac southern blight pathogen BJ1

表5 不同中药提取物对魔芋白绢病病原菌菌丝在不同生长阶段的抑制Table 5 Inhibition of different Chinese medicine extracts on mycelium of Amorphophallus konjac southern blight pathogen at different growth stages

表6 不同中药提取物对魔芋白绢病病原菌菌核在不同生长阶段的抑制Table 6 Inhibition of different Chinese medicine extracts on brown sclerotia of Amorphophallus konjac southern blight pathogen at different growth stages

CK.对照 Control;1.厚朴酚 Magnolol;2.和厚朴酚 Honokiol;3.胡椒碱 Piperine;4.蛇床子 Cnidium;A.对菌丝的抑制 Inhibition on mycelium;B.对菌核的抑制 Inhibition on brown sclerotia

图5 厚朴酚对白绢病病原菌菌丝形态的影响(超景深三位显微镜观察,左:对照组;右:处理组) Fig.5 Effect of magnolol on mycelial morphology of Amorphophallus konjac southern blight pathogen (observed by super depth of field three microscope,left: control group; right: treatment group)

3 讨论与结论

白绢病又称菌核性根腐病和菌核性苗枯病,1891年,美国弗罗里达州首次报道番茄白绢病[13]。白绢病病原菌寄主范围很广,已报道的寄主包括100 多科中的 200 多种植物,是一种危害性很强的土传性病害[14]。本研究对分离得到的魔芋白绢病病原菌进行形态学和ITS序列分析,鉴定为Atheliarolfsii(半知菌亚门真菌齐整小核菌,无性世代为齐整小核菌Sclerotiumrolfsii),与徐炜[15]、马琼等[16]研究结果一致。王雅等[17]报道芝麻白绢病病原菌适宜生长温度为22~34 ℃,最适生长温度为31 ℃;在pH为4.0~9.0时均可生长,最适pH为6.5~7.0。茹水江等[18]认为白术白绢病菌菌丝生长、菌核产生和萌发的最适温度均为30 ℃,菌丝在pH为4.0~6.0时生长最快,菌核萌发最适pH为5~7。本研究结果表明,魔芋白绢病菌丝与菌核在10~40 ℃都能生长,最适生长温度和萌发温度均为30 ℃,菌丝和菌核生长的pH为4~10,酸性或碱性环境对菌丝生长无明显影响,菌丝最适生长pH为7,菌核最适萌发和生长pH均为8。根据气象数据显示,魔芋适生区陕南年平均气温15 ℃左右,全年大部分时间白绢病菌丝都能快速萌发并生长,安康、汉中两地平均pH为6.5~7.0[19-20],也十分利于白绢病病原菌的生长,可见白绢病的防治困难较大。

中草药源农药是一种毒性较低、对生态环境友好的农药,中国拥有100多种具有杀虫和抗菌活性成分的中草药资源[21]。本研究通过对比几种中药提取物对魔芋白绢病病原菌的抑制效果,发现厚朴酚与和厚朴酚有很好的抑制效果。厚朴是具有广泛药效功能的中药,厚朴酚与和厚朴酚是厚朴的两种主要活性成分,具有消炎抗菌、抗肿瘤、抗氧化等药理作用,在中医中药领域具有广泛用途[22]。在植物病害防治方面也有少量报道,厚朴酚与和厚朴酚对水稻稻枯菌具有很好的抑制效果,半数有效浓度(EC50)为4.15~12.69 mg/kg[23]。和厚朴酚对水果采后致腐青霉菌和链格孢菌有较好的抑制作用[24]。本研究测得厚朴酚与和厚朴酚抑制白绢病病原菌的MIC分别为30 μg/mL和20 μg/mL,MBC分别为50 μg/mL和40 μg/mL。利用厚朴酚与和厚朴酚等中药提取物,开发高效的植物源杀菌剂进行魔芋白绢病防治,有望改变白绢病难以防治的现状,同时满足环保低毒的要求,具有广阔的市场前景。