陕西汉中天坑群

越过初夏时节云雾缭绕的大巴山,当我从西南山地一路向北渐进陕西汉中市时,机翼下汉中盆地的片片水田,随视角升降色彩变幻生动,田地间依稀可见车来人往沿着条条细线忙忙碌碌,一切都显得生机盎然。

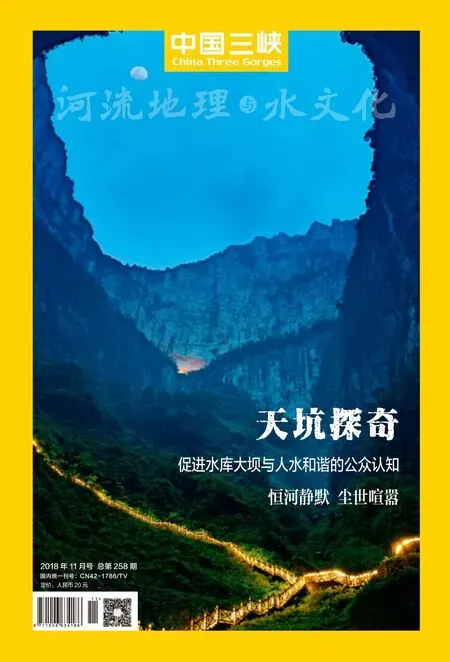

当我真正置身于南郑县小南海乡的伯牛天坑里仰望星空时,心中那种强烈的不真实感还是挥之不去。的确是货真价实的天坑!竟然在离汉中市区这么近的地方,竟然就位于华夏版图正中心。

在地下215米深处,满天繁星被四周的岩体阻挡,只在一个不规则的圆圈中点点发光,似乎触手可及又似乎很远。天坑底部总体看来是一个长满青苔的斜坡,地下河从西侧一个巨大的洞穴流出,在坑底拐弯,又从一个十多米高的大洞进入地下,我观星的位置,正在上下两个巨洞的拐弯处的岩体上。

汉中是著名的鱼米之乡,水稻产量占陕西这个北方省份的65%以上。对这一带,我自认并不陌生,1994年沿汉江徒步过三月,2003年又在汉江漂流,前不久还刚刚航拍了汉江诸源,但真是做梦也没想到“天坑“会在汉中出现。

谁能想到,在这样文化深厚、人烟稠密的地方,竟然隐藏着世界上罕见的天坑群,竟然在二十一世纪,会有令科学家激动不已的地理大发现。

2016年11月24日,陕西省人民政府新闻办公室就此召开新闻发布会,汉中天坑群正式亮相:初步调查圈定遗迹总面积约为5019平方公里。通过对600多平方公里核心区域的深入调查,在汉中南部秦岭造山带与扬子地块结合部位,新发现地质遗迹200余处,其中天坑49处(超级1个、大型17个、常规31个),直径50~100米的漏斗50余处,洞穴50余处,其它如峰丛、洼地、石林、地缝、峡谷、湖泊、石芽等岩溶地貌景观60余处。这些遗迹主要分布在汉中市宁强县禅家岩镇、南郑县小南海镇、西乡县骆家坝镇、镇巴县三元镇四个区域。其中,镇巴县三元镇和南郑县小南海镇集中区天坑最为密集,岩溶地貌景观形态最为完整,分布有单体规模最大的镇巴圈子崖天坑、形态最典型的镇巴天悬天坑、坑底有原始森林的南郑伯牛大型天坑。

朱学稳研究集体中的张远海副研究员回忆说:在过去数十年中,岩溶所洞穴研究人员一直致力于引导民间探洞者进行科学的洞穴探险活动。2012年~2016年期间岩溶所研究人员依托“岩溶洞穴地质遗迹示范调查”地调项目,对民间探洞者进行了4次探险和科普培训,培训人数60余人次,并向民间探洞者推广项目组编纂的《岩溶洞穴地质遗迹调查技术规范》 。项目组在溶洞调查过程中了解到民间探洞者中,有网名“乌鸦”的广西百色探洞爱好者利用谷歌地图发现了大量新的洞穴,尤其是天坑。

航拍镇巴大池坝天坑

2016年2月,张远海前往广西百色靖西市参加当地探洞者组织的洞穴探险活动,实地验证“乌鸦”利用谷歌地图发现的天坑是否真的存在。结果,一下子确认了以前未知的4个天坑组成的天坑群。他想起一段旧事,建议“乌鸦”看看我国北方,特别是汉中地区是否有天坑群。不久“乌鸦”发现:汉中市南郑县的小南海镇和西乡县骆家坝山上有天坑群,并打出多个坐标。

这再次令张远海感到吃惊,因为早在2013年7月,他在捷克布尔诺参加第16届世界洞穴会议时,老朋友兹德内克就曾告诉他:中国北方有天坑。他问在哪,兹德内克回答在西安。

这怎么可能?这位曾在墨西哥用卫星图寻找天坑的专家拿出手机给他看。这哪里是西安?图像显示的位置是汉中。兹得内克在墨西哥主要是寻找洞穴,因为墨西哥的山光秃秃的,好找得多。而汉中地区森林茂密,当时他俩只是在手机上看了看卫星图,并不是很清楚。当时他感到很诧异,从常识和以往经验来看,陕西这个北方省份存在天坑的可能性并不大。他记住了此事,却一直没有机会验证。“乌鸦”的再次发现令他很吃惊,这次在电脑上看到的汉中地区疑似天坑的卫星图像很清楚。

2016年3月,岩溶地质研究所向国土资源部递交申请,邀请捷克共和国科学院地质研究所的专家包括兹德内克一道开展联合洞穴探险活动。4月有关部门批准后,5月由捷克科学院地质所副所长迈克尔为领队的4位专家与张远海一行便赶赴汉中开展实地考察。

考察队由南郑县城转移到小南海镇,租用当地五菱车考察,倒是司机提供了很大帮助,因为他熟悉当地地形,且问询方便。根据“乌鸦”在谷歌地图的定位,探险队考察了“伯牛坑”, 确定是天坑。

伯牛坑探坑者

洞穴专家张远海研究员工作照

这个天坑当地人称“剥牛坑”,来源据说是老乡的牛一不小心掉了下来,就再也没办法弄上去了,只好剥完皮再把牛肉背上去。人掉下去的事情也有过,和老乡一聊,在此遇难者有名有姓的至少就有两人。后来,探险队觉得这个名字太过残忍,将其改名为“伯牛坑”。

利用谷歌地图并在向导的帮助下,探险队还在周边发现了更多天坑和地缝,并意识到这里不仅仅有天坑,而且还是一个规模浩大的天坑群。

这一带天坑、地河、洞穴、地缝、峡谷、瀑布等地质遗迹类型多样,结构复杂,资源丰富,目前发现天坑16处,竖井30处,洞穴46处,其他地质遗迹11处。以原始形态保存完好的伯牛天坑为核心,北边有次生沉积物极为发育的大佛洞(洞口高20.4米,宽19米,探明洞深约2680米,洞内钟乳石发育);南边有两岸夹峙、峡势逼空的回龙沟地缝(地缝长3.45公里,坑底水潭中有白线虫);西边有洞中洞相连的兴隆洞穿洞群,水天一色、曲折婉转的迷水洞(长度约150米,尽头为地下河入口,见有大量溶痕、溶沟、溶槽,发育多级瀑布)、气势磅礴的九重台瀑布(呈多级阶梯状,长度250米,宽约6-8米。总体落差90米左右,单级最大落差10米,单级平均落差6-7米);东边有气势雄伟的西沟洞(长轴79米,短轴43米,坑深56米,坑底有洞穴发育,内有地下河及钟乳石)、深邃通幽的青石关地下十里走廊(天心洞)等等。

2016年10月20日至11月2日,岩溶地质研究所组织捷克探险专家9人,广西南宁702洞穴探险俱乐部5人和广西山地探险队6人,开展了第二次中国-捷克溶洞探险考察,先后探测了南郑县伯牛坑下游地下河洞穴系统、上游观音洞地下河洞穴系统、大佛洞、西关洞,镇巴县珍珠洞、金猪洞、天旋坑和圈子岩,道洞、凌冰洞,宁强县地洞河洞穴系统,西乡县大暗河、双旋坑等,共探洞洞穴长度10余千米。

2017年4月底,张远海副研究员再次来到汉中,他仍对这里的天坑感到迷惑。他说,就目前的四个重点工作区而言,西边的宁强地洞河天坑有来水的落水洞、有尚存和已经塌陷的天生桥、坑底有瀑布群,总体上南方天坑有的这里都有,可以称为教科书式的天坑,往东是南郑、西乡、镇巴工作区,从总体地貌上讲是米仓山台原面,被切割成了4小块,就像一张张桌子。问题就在于这四小块上四个天坑群落又各有各的特点,太复杂了。比如,他在南郑的大佛洞、西沟洞中采集到了石英标本,这是8~12亿年甚至二十几亿年前的东西,来源可能是隔着一条峡谷的龙头山。问题来了,这东西怎么会越过峡谷跑到溶洞里来?台原面是怎么被切割溶蚀的,又发生在哪个年代?和本地区天坑的形成又有什么关系?

张远海说:天坑形成的有四个因素:岩性、地质构造、气候、水文。在这一区域,由于历史原因,可供参考的本地资料太少了,实在不好下结论。

5月6日,他专门邀请陕西地调院何建社一起去伯牛天坑周边再走一遭,实地看看地形,问题得一个个解决。他这天主要想解决水从何来的问题。何建社是退休后返聘回来的专家,这些天正在收集的一大堆的各种图标中忙活,试图画出一张详细的本地地质地貌图。张远海说,以前认为陕西的雨量达不到,现在知道这一带水量对于“天坑”的形成是能够保证的,其实雨量和南方差不多。龙头山一带甚至多达1800毫米,雨量特点是相对比较集中,夏季水汽多来于印度洋、孟加拉湾,当暖湿气流从南而北到达米仓山,受地形的抬升作用,降水量较多。现在的问题就是在南郑这个台原面,各个地质阶段究竟是如何演化、水流又是怎么走的,从而形成了这些大大小小的“天坑”。

左图为回龙沟地缝,

右图为地洞河。

何建社拿着地质锤一路敲敲打打,指点着这是二叠系,那个是三叠系,这里是断层,那里又是个隔水层。一路不时可见大大小小落水孔、竖井,掩映在竹林和杂树中,走着走着,路边的一个水潭让他们很兴奋,这能说明一点问题。不仅要有可供落水孔、竖井溶蚀的地层能够下切,还得有能够存住水的岩层积水、相隔才能够有形成地下大洞穴、地下大厅的条件。越过天坑,我们一直上到一个制高点,视野更加清楚,无人机再飞一圈,张远海说:至少可以说,台原面上的水流基本都是汇向了较低的伯牛坑方向。而西乡一带,有些天坑就在山顶,水从何来?令人摸不着头脑。最东边的镇巴,地貌从东西向扭曲到南北向,最大的圈子岩天坑,竟然在山脊上,水又从何来?这对于“天坑”研究,都是新课题。

2017年5月,汉中南郑县大河坎镇一家交通便利的私人旅馆很是热闹,捷克专家和张远海团队、广西、贵州、重庆等地的探洞高手云集于此,你来我往,开始又一轮考察。

陕西方面的项目负责人任娟刚说,为了考察汉中天坑,我们邀请联合国教科文组织国际岩溶研究中心、国际洞穴联合会、亚洲洞穴联盟、捷克科学院地质研究所、捷克洞穴协会、法国洞穴联盟、中国地质科学院岩溶地质研究所、中国地质环境监测院以及省内有关院校等方面的专家学者,共同进行了实地勘查和成果论证。专家组一致认为,汉中天坑群在数量上位居世界前列,其典型性、稀有性、观赏性、完整性以及可保护性等资源禀赋优异,具备科学研究、科普教学、科考探险、观光浏览、休闲度假等多种功能或价值,达到了世界级地质遗迹的标准。目前工作区涉及汉江以南的宁强、勉县、南郑、城固、西乡、镇巴等6县,总面积5019平方公里、其中重点工作区600平方公里。截止2017年4月发现天坑49处,岩溶洞穴127处,其他地质遗迹73处。

任娟刚说,汉中天坑群这一罕见的世界级地质遗迹属我国亚热带岩溶北界的典型代表,以天坑为主的岩溶地质遗迹景观类型齐全、生态系统良好,以其宏伟、壮观、典型、完整的岩溶系统景观主体,地面与洞内景观相结合的多层次的游览空间,并与人文、生态及红色旅游资源相结合,形成了完整的旅游资源配置格局。从科学性而言:在纬度32°上出现如此规模宏大的天坑群,其形成机理、条件和演化规律都足以深入研究;还有广泛发育的溶洞暗河规模巨大,数量众多也实属罕见。天坑群分布在秦岭造山带与扬子地台结合部位,构造极为复杂,给岩溶学提出一系列有意义的研究课题。这里的岩溶系统由多条干谷、洞穴等共同构成一个有序的洞穴-水文地质系统,它们之间既有有组织的空间分布规律、又有时间上的先后生成和发展的序列可以追寻,是一处极好的岩溶洞穴和岩溶水文地质研究的天然实验场所,对于揭示岩溶地表水流的变迁与地下河洞穴洞道发育的关系、地下形态与地表形态的相互转化、汉中盆地下降与洞穴系统、峡谷形成的关系等都是很有意义的重要研究课题。

南郑伯牛坑的植物

根据专家组的论证意见,可以明确汉中天坑地质遗迹具有以下几个方面的显著特点:

一是原始程度高。从地质遗迹本身的物质组成看,天坑、石林、溶洞等都是发育在由古老而坚硬的碳酸盐岩地层之中。这些地层成岩程度高,抗压性强,产状平缓,为其保持自然状态提供了有利的物质条件。从地质遗迹周边环境看,地质遗迹分布的最核心区域,地势险要,人迹罕至,岩溶系统完整,生态系统良好,各类地质遗迹均保持原始状态、自然状态、天然状态,基本未受到人为干扰和破坏,是最为完整、最具自然状态的世界级地质遗迹。

二是科考价值大。首先,汉中天坑群是北纬32°湿润热带、亚热带岩溶地貌区最北界首次发现的岩溶地质景观,也是我国岩溶台原面上发育数量最多的天坑群,对其形成机理、条件、演化规律等方面的研究,将对中国南北方乃至全球古地理环境以及气候变化的对比分析具有重要科学价值。同时,汉中天坑群岩溶系统由多条干谷、洞穴等共同构成一个有序洞穴-水文地质系统,对于揭示岩溶地表水流变迁与地下河洞穴洞道发育的关系、地下形态与地表形态相互转化的关系、汉中盆地断陷与洞穴峡谷形成的关系等均具有重要研究意义。再次,天坑洞穴中保留有丰富的古地下河冲积物、次生化学沉积物以及重力崩塌堆积物等,为研究地下河演化和秦岭南部古环境变化提供了宝贵素材。另外,天坑群为某些动植物,特别是鼯鼠等濒危物种的生长、发育提供了特殊的生态地质条件,为研究大巴山生物多样性、丰富性、复杂性、独特性提供了极佳场所。

三是开发前景好。根据初步调查结果,大巴山自西向东蜿蜒200余公里内地质遗迹资源丰富,具有“稀、奇、峻、雄、险、秀”等特征。特别是呈带状分布有多个世界罕见、十分稀有、超大规模的天坑群,集天坑、洞穴、峡谷、溶洞、飞瀑、峰丛、洼地等浑然一体的自然风景,是开发潜力大、市场前景好的宝贵旅游资源,对于丰富旅游产品、挖掘旅游资源具有重大意义。

南郑伯牛坑