心理护理对类风湿性关节炎患者心理状态及生活质量的影响

许松梅

中国中医科学院西苑医院风湿免疫科,北京 100091

类风湿性关节炎主要以外周大关节的对称性慢性炎症性病变为主,本病可多关节发病[1-2],随着疾病的进展将出现关节外多器官、系统的功能损伤,是一种较为常见的自身免疫性疾病[3]。本病好发于中年女性,且病程越长病变的严重程度越高,致残率越高,目前临床上尚无特殊有效的治疗方法以及早期可靠的检测指标[4]。本病可表现为间隙性加重,甚至恶变,后期患者合并有关节的破坏以及关节的畸形而严重影响运动能力。本病预后多样,积极治疗的目的主要以延缓疾病发展,改善患者功能,提高患者生活质量为主,治疗原则则以减轻患者临床症状、缓解患者疼痛、减轻机体炎症反应程度、减轻并延缓对患者器官功能损伤为主[5-6]。本病患者需要长时间治疗,且治疗后易复发,同时存在一定的关节畸形,部分患者出现残疾甚至有恶变倾向[7],故此类患者尤其是病程较长者多合并焦虑、抑郁等不良心理。故有研究将其纳入心身疾病范畴。针对此类患者如何有效地提高其心理应对能力,是目前护理干预的重点与难点[8-9]。本研究从患者心理状况、睡眠质量以及护理满意率等方面入手,探讨心理护理干预对此类患者的影响,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料 将2014年3月至2015年12月在中国中医科学院西苑医院就诊的80例类风湿性关节炎患者,按照随机数字法分为2组。观察组40例,其中男5例,女35例;年龄18~50 岁,平均(41.6±2.5)岁;病程 1~21年,平均(6.9±1.0)年;病变累及 2 个关节及以上者25例。对照组40例,其中男4例,女36例;年龄18~50岁,平均(41.5±2.5)岁;病程 1~20 年,平均(7.0±1.0)年;累及 2 个或 2 个关节以上者24例。2组患者性别、年龄、病程等临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 纳入:1)经临床表现、影像学检查及生化检查确诊为类风湿性关节炎者;2)年龄 18~50 岁者;3)学历为初中及以上者;4)医疗费用来源为医疗保险者;5)入组前通过医院伦理委员会批准,且签署知情同意书者。

1.3 排除标准 排除:1)合并其他原因导致的关节疾病者;2)既往行相关病变关节手术治疗者;3)合并严重心、肺、肝、肾功能障碍者;4)合并严重凝血功能障碍者;5)合并心理疾病者;6)合并神经系统疾病者;7)合并智力残疾者;8)签字拒绝入组以及对使用药物过敏者。1.4 干预方法 2组均使用消炎镇痛药物、神经营养药物、免疫抑制药物等行对症支持处理。对照组给予入院宣教、一般护理、心理护理、饮食干预、出院教育等常规护理。观察组在对照组护理的基础上,重点针对患者心理情况进行干预[10-13]。首先对入组患者进行情感支持护理干预,要求护理人员热情对待患者,充分理解并同情患者,从而提高患者的治疗依从性。同时指导患者有效地控制不良情绪,尤其是在类风湿性关节炎发病急性期,患者极易出现心理相关疾病,告知患者良好的心理情绪对于提高临床治疗效果,提高疾病预后,具有重要意义,不良情绪可能加重病情而延误最佳治疗时机[14-16]。通过有效的护理干预指导患者适当控制自我情绪,消除不良心理,以积极的态度配合治疗。另外护理人员需要认真倾听患者诉说,对患者的不良情绪进行安慰,对不同患者进行针对性的心理疏导及帮助。在面对情绪激动患者时,可通过表情、眼神、姿势、动作等给予患者心理安慰,促使其保持良好心态,更好地配合治疗,稳定病情。护士应根据不同患者的受教育背景及职业,以通俗易懂的语言为患者及其家属讲解该病的相关医学知识,提高患者及其家属对本病的认知度,提高治疗的信心与决心,养成良好的生活习惯。最后促使患者建立良好的家庭与社会关系,提高对患者的支持[17-19]。护理人员应告知患者家庭成员通过为患者提供良好情感支持及适当的经济支持而提高患者的心理应对能力,在治疗过程及日常生活中注意关心、鼓励患者,确保患者保持良好的情绪与心态,同时结合患者病情及家庭经济支持能力,配合医生制定合理且经济的治疗方案,尽量减轻患者的后顾之忧。

1.5 观察指标

1.5.1 心理状况及生活质量 观察2组患者入院前及出院时焦虑、抑郁、睡眠质量的变化情况。1)抑郁状态采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)进行评价:该量表共24大项,分值为3~5分,总分超过35分即可评定为存在抑郁,总分在8分以内者评定为正常。2)焦虑情况采用汉密顿焦虑量表(HAMA)进行评价,该量表共14大项,分值为0~4分,当总分超过28即评定为显著焦虑,分值越高表示抑郁越明显。3)睡眠质量评价则使用匹兹堡睡眠质量指数量表进行,总分100分,得分越低,提示睡眠质量越佳。

1.5.2 护理满意度 分为满意、一般与不满意3个维度,在患者出院时由患者或其陪护使用统一制定的评价量表进行评定。

1.6 统计学方法 应用SPSS 13.0处理相关数据,计量资料以(±s)表示,使用t检验,组间率的比较采用 χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

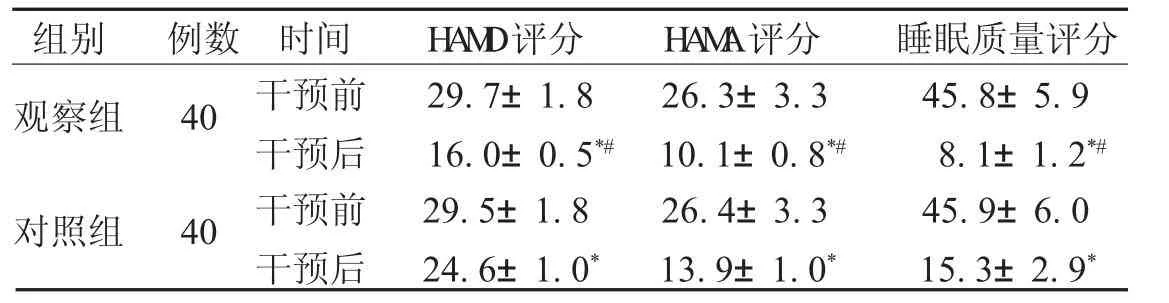

2.1 焦虑、抑郁及睡眠质量评分 焦虑、抑郁及睡眠质量评分干预前后2组组内比较,差异有统计学意义(P<0.05);干预后组间比较差异也有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组心理状况中焦虑与抑郁评分比较(±s) 分

表1 2组心理状况中焦虑与抑郁评分比较(±s) 分

注:*表示与同组干预前比较,P<0.05;#表示干预后与对照组比较,P<0.05

组别 例数 时间 H A M D评分 H A M A评分 睡眠质量评分观察组 40 干预前 29.7±1.8 26.3±3.3 45.8±5.9干预后 16.0±0.5*# 10.1±0.8*# 8.1±1.2*#对照组 40 干预前 29.5±1.8 26.4±3.3 45.9±6.0干预后 24.6±1.0* 13.9±1.0* 15.3±2.9*

2.2 护理满意率 观察组满意38例,一般1例,不满意1例,护理满意率为95.0%;对照组满意20例,一般10例,不满意10例,护理满意率为50.0%。护理满意率2组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

类风湿性关节炎的病理改变以关节滑膜炎为主,可累及全身各器官系统,临床上以严重的疼痛、关节肿胀、运动功能不良及运动功能障碍为主,随着病程的延长导致患者出现关节的畸形,甚至丧失运动功能,故此类患者发病后会出现明显的心理压力[20-23]。本病病程长、病情复杂、致残率高、治疗费用高,且无法根治,故超过80%患者合并恐惧、焦虑、抑郁、悲观、失望等不良心理[24-26]。而不良心理因素及自身免疫系统的功能障碍之间存在密切相关性,故针对此类患者应做好心理护理,对于提高患者疾病治疗效果有重要价值[14],针对患者心理状况进行重点干预,可消除其不良心理,稳定病情[27-29]。本研究结果表明,有效的心理护理干预对于改善类风湿性关节炎患者心理状况及睡眠质量,提高护理满意率有重要价值。

综上所述,积极的心理护理干预对于提高类风湿性关节炎患者心理应对能力,缓解焦虑抑郁情绪,提高患者睡眠质量,改善护患关系有重要意义。