刘少奇与吕振羽的工作交往与革命情谊

吕坚

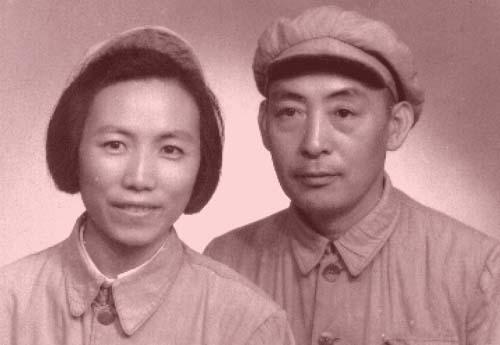

2018年是中国伟大的无产阶级革命家、政治家、理论家刘少奇诞辰120周年。抗日战争中,我的父亲吕振羽、母亲江明曾在刘少奇领导下工作,得到他的关心和帮助。笔者对刘少奇与父亲吕振羽的工作交往与革命情谊等进行简要回顾,以表达我们对刘少奇的无比敬仰与怀念之情。

初识于苏北抗日战场

1939年7月,中共湖南省委传达中共中央南方局书记周恩来的指示,调我父亲、母亲去重庆工作。抵达重庆后,除完成组织上交办任务外,我父亲还应复旦大学聘请担任该校历史系教授,同时还担任了国防部第三厅文化工作委员会委员。

1941年3月皖南事变后,为应对国民党反共高潮,我父亲奉周恩来指示,带我母亲离开重庆去苏北工作。他以夫人患病为由,向复旦大学请假。临行前,他曾到曾家岩50号向周恩来辞行。周恩来十分关心他的出行安全,作了详尽指示与布置。从郭沫若处取得经费后,我父亲带着母亲途经桂林飞赴香港,与中共驻港负责人廖承志等接头,和孙冶方、徐雪寒同赴上海。在上海,我父亲、母亲与地下党负责人沙文汉取得联系后,由地下交通员护送,经新城、如皋赴苏北。离开重庆时经与南方局约定,父亲化名柳岗、母亲化名江明。

3月末,我父亲、母亲抵达苏北盐城抗日根据地。父亲赋诗一首,表达他喜悦、激动的心情:“行到拼茶心便宽,盐城夜半斗星光。鸡声催晓号声响,曙色绚绚满早窗。”30日,由华中局宣传部副部长彭康陪同参加华中局庆祝五一劳动节干部大会,父亲首次见到刘少奇。刘少奇十分高兴地说:早就知道先生。5月1日,父亲又由华中局文委书记钱俊瑞陪同去见刘少奇。刘少奇对我父亲说苏北还没有成立政府,你来我们这里很好。他还向我父亲询问了国统区及当地文化工作的一些情况。不久,华中局任命父亲为华中局编审委员,母亲任调查研究室干事。之后经历了苏北反日寇“扫荡”战,父亲被任命为华中局调查研究室委员。不久,经刘少奇决定,父亲到中共华中局党校任教员。

反“扫荡”后,中共华中局党校转至阜宁县汪朱集。刘少奇兼任党校校长,亲自授课,讲了《论党员在组织纪律上的修养》《中国革命的战略和策略》《人为什么犯错误》等专题。广大干部、学员齐声称赞:真开脑子!父亲由衷钦佩刘少奇的马列主义理论水平,赋诗感言:“三千俊彦集汪朱,胜败廿年识真铨。贯彻行知识马列,运筹韬略迈前贤。”彭康、钱俊瑞、孙冶方、冯定、陈一诚、陈修良等同志当时也在党校任教。学员多为新四军师、旅、团级干部。当时党校的条件十分艰苦,没有正式的教室,就在竹竿搭的棚子里上课。学员们的伙食是一半苞米、一半大米和青菜。父亲也和学员一样去食堂打饭、吃饭。在党校,父亲分别讲授了《中国革命史》《社会史》《哲学史》等课程。讲课时,他用唯物史观分析历史的发展变迁,深入浅出,有理有据,深受广大学员的欢迎。

每天晚上,父亲都在豆油灯下备课、编写讲义。遇到教学中的一些问题和困难,他就及时向刘少奇反映。刘少奇有时也来旁听他的讲课。他还应新四军第三师黄克诚师长的邀请,多次到三师驻地为盐阜区军政干部作学习报告。父亲还担任学员的课外学习指导,参加学员的小组讨论,密切了与学员的关系,彼此结下了深厚的感情。学员们说,柳岗为人正派,接近群众,平易近人,没有教授的架子(20世纪30年代,我父亲在北平中国大学任教授,出版过不少著作)。父亲在党校的讲课,由张爱萍夫人李又兰等作记录,整理出《中国革命史讲授提纲》《中国社会史问题十讲》《中国哲学史问题十讲》讲义,署名柳岗,分别由党校油印成教材发给学员。可惜由于战争环境恶劣,这些讲义父亲自己没有保存下来。

父亲在中共华中局党校的工作,得到了刘少奇的肯定。他对我父亲说:你到党校时间不长,做了不少工作,学员们也有反映。

一同奔赴延安

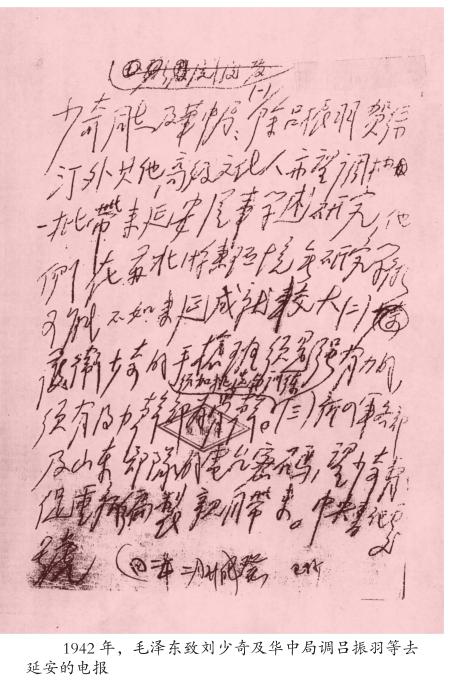

1941年9月,中共中央书记处就提出要刘少奇回延安休息。10月3日,毛泽东又致电刘少奇,要他回延安,并参加党的七大。1942年2月13日,毛泽东致电刘少奇:“少奇返延,须带电台,并带一部分得力武装沿途保卫。”1942年2月20日,毛泽东代中共中央书记处致电刘少奇及华中局:“除吕振羽、贺绿汀外,其他高级文化人亦望调抽一批带来延安从事学术研究,他们在苏北游击环境无研究学术可能,不如来延成就较大。”电报中又特别提到了刘少奇来延安路上的护卫、电台等问题。毛泽东的这份电报,父亲当时并没有看到,近年《毛泽东年谱》出版才予以公开。革命领袖毛泽东关心在反“扫荡”中包括我父亲在内的知识分子的人身安全,希望他们到延安发挥更大作用,令人感动。刘少奇这次回延安,华中局决定包括我父母在内的100多名干部随行。

1942年3月19日,回延队伍从阜宁单家港出发,开始了夜行晓宿的长途跋涉。进入山东境内,刘少奇电商华东局同意,任命我父亲为他的政治秘书,同时任命我母亲为行军支部宣传委员,并协助作机要工作。行军中,刘少奇还随时发电报指示各地工作、战事。我母亲那时年轻,有时发现电文中有错字,毫不客气,立即向刘少奇指出。刘少奇十分重视,总是及时更正。之后父亲则批评母亲太冒失。行程中,队伍常常要经过一座座敌寇的堡垒、一道道严密的封锁沟和封锁墙。在铁路、重要公路两边,敌人的封锁沟、封锁墙有几丈宽、几丈深,里面还放满了水。日伪军日夜驻守在碉堡里,监视着交通要道,企图分割、切断各个抗日根据地的联系,进而消灭各个抗日根据地。在艰险的行军途中,刘少奇和大家一样随身携带一把铲子,把路上的封锁墙铲开口子,让队伍通过。没有路时,刘少奇也和大家一样从齐腰深的水沟里蹚水前进。

7月以后,山东分局负责同志认为100多人的干部队伍目标太大,行动不便,特别是通过敌寇封锁线很不容易,建议让大部分干部转回華中。最后,队伍中只留下刘少奇、我父母、警卫班及电台人员,共10余人。在过津浦路抱犊岗时,刘少奇、我父亲各带一队,每队携带了华中局、山东分局的机密档案文件6包,共12包。刘少奇交代我父亲,如遇紧急情况要立即点火烧掉文件包(这批珍贵档案后送到了延安,现保存在中央档案馆)。刘少奇这次返回延安,还肩负着以“中央全权代表”身份检查沿途各地工作的任务。每到一处,刘少奇都要和各地负责同志开会、交换意见,或给当地干部作报告。

12月30日,刘少奇一行到达延安。此次行程,刘少奇一行历时9个月,途经江苏、山东、河北、山西、陕西五省,共经过日寇103道封锁线,还参加了沿途滨海区、沙区、太岳区3次反“扫荡”大战。这是一次非同寻常的艰难行军。刘少奇称其是一次“小长征”。这次艰难行军,我父母与刘少奇朝夕相处,亲身感受到刘少奇的伟大品格和人格魅力。这次艰难行军,让他们经历了政治生涯中难得的“血与火”的考验。我父亲在刘少奇的领导下,列席了沿途的党政重要会议,较好地完成了刘少奇交办的任务,在山东停留时还代理过山东分局宣传部部长工作。1943年1月1日,中共中央办公厅在延安中央大礼堂举行团拜晚会,庆祝新年,并欢迎刘少奇从华中归来。

到延安以后,刘少奇开始承担党中央的领导工作。我父亲在马列学院、中央党校一部工作、学习。中央任命我父亲为刘少奇的学习秘书。

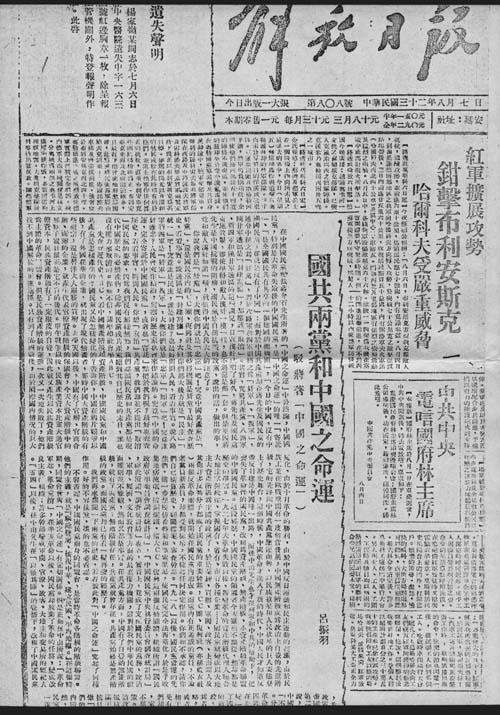

1943年3月10日,蒋介石炮制的《中国之命运》出版。该书伪造中国历史,歌颂封建主义,鼓吹“一个主义”“一个领袖”“一个政党”,诬蔑八路军、新四军是“新式军阀”“变相割据”。7月13日,刘少奇受党中央和毛泽东委托主持召开了延安理论干部会议,讨论并分头撰写文章批判《中国之命运》。我父亲参加了这次会议,撰写了《国共两党和中国之命运——驳蒋著〈中国之命运〉》一文,于8月7日在《解放日报》专论第一版发表。刘少奇说:文章发表前毛主席看过,文章的副标题是毛主席亲自加的;文章的最后一段,毛主席还作了少量修改。报纸曾空运到重庆发行。

解放战争中的关心与指导

1945年8月15日,日本政府宣布无条件投降。不久,中共中央作出抽调大批干部到东北去的决定。10月,我父母主动向党组织提出要求去东北工作,得到刘少奇批准后,随刘秀峰、何长工率领的干部大队骑马日夜兼程向东北进发。到东北后,我父母先后在冀热辽解放区、辽东等地参加了剿匪反霸、土改建政等工作。

1946年3月8日,我父亲于热河承德就有关全国内战形势、统战工作、国内各党派和各阶层、民族问题、国际关系等重要问题向刘少奇写了封长信,详细地谈了自己看法。信中说:“这是我对今后形势发展的一种幼稚看法,作为学生对老师送文章一样,写出来寄给您,请您指示。”“全国政治形势发展的枢纽,将是主要的两种势力所代表的两种方针的斗争:一方面(以)毛泽东为首的共产党及全国要民主和平的人民的方针……一方面(以)蒋介石为首的国民党反动派的大地主大资产阶级的方针。”“在我们和反动派之间的各党派、各阶层以及各民族的政治态度,在今后的政治斗争形势下,我看将随同时间、地方、条件的变迁,会有着各种变化。”“中小地主阶级……只要我们对三三制原则执行得彻底,是可以跟同我们去为政协决议的实现而斗争的。”“城市小资产阶级……在这回的伟大民族战争和民主斗争中,也证明他们是一个很积极的阶级,是一个基本力量,并且是接受无产阶级领导的。”“无产阶级和农民,是争取和平民主的基本力量……无产阶级在质与量上,都将获得空前的提高与增大,而农民则将加速与扩大其分化过程。”“要求民主各党派联盟的‘民主同盟……在争取政协决议实现的过程中,是可能同我们一同干下去的。”“对于少数民族的工作,我们从长征到华北后才正式把少数民族问题提到行动日程上……我觉得从现在起中央和适当地区的地方党,都应建立少数民族工作部,一面研究各少数民族的情况,一面统一领导对少数民族的工作,一面培养少数民族工作的干部。”“今后在太平洋和中国问题上起主要作用的是苏联和美国……须培养一批‘美国通的干部。”“台湾已收归中国,但形势仍比较特殊……我以为对于台湾工作,应设立一个独特的部门——兼管南洋各地的海外工作。”信的结尾说到:“我的幼稚的见解,就是这些,因离您很远,不像过去追随左右,常能面受教训……希望您费一个钟头的宝贵时间看过后,简单的给我指示。”

1946年12月,国民党军大举进攻热河,我父母随冀热辽分局干部大队自林西出发,经林东、开鲁、通辽、白城子转移。1947年1月抵齐齐哈尔,受到西满分局书记李富春的欢迎。见面时,我父亲向李富春提了想到湖南家乡进行隐蔽工作配合解放大军南下的想法。李富春当即表示赞同,并致信东北局。2月26日,我父亲于大连致电中共东北局并告中央,正式提出去湖南工作的请求:“湘桂黔边国民党统治较弱,空子较大,并有较大苗区。据近两年所知,情况无大变化……我们在当地有较多社会与工作关系,隐蔽有相当把握……准备长期埋伏,积蓄力量。”

2月28日,我父亲于大连给刘少奇去信(托曾一帆带去),再次详述了去湘桂黔边开辟敌后工作的理由:“湘桂黔边二十几个县的地区从来就比较落后……国民党影响较小,统治较薄弱……该区苗人与国民党矛盾很深……我们是当地人,地理和社会情况都较熟悉,且在当地工作过。湘境武岗、新宁、城步、绥宁等县的党(组织),都是我们负责建立的;有较好的社会关系,尤与群众有相当联系……我认为这个地区,可说是管制西南的枢纽,从今后第二战场的任务说,有重要战略意义,于将来解决全国问题时,战略意义更要重大。”信中还谈到了他个人的志愿:“我对少数民族问题不只有较高兴趣,且与我过去长时间的业务(历史研究)有密切关联,愿意今后为党致力于少数民族工作。”

1947年3月2日,刘少奇为我父亲去南方开展地下工作一事发来电报:“大连转吕振羽:同意你去大后方工作。内战已达到空前规模和激烈的程度,決定胜负的关头已经不远,蒋管区人民运动已高涨,不久将有全国性革命高潮到来,人民可能在这次高潮中取得胜利。因此,目前在蒋管区组织人民斗争,开辟第二条战线,已十分重要。现在蒋军百分之九十以上已调来进攻解放区,大后方十分空虚,蒋政府征兵征粮及经济破产已使人民不能生活,组织蒋管区人民广泛斗争的前提条件,已很成熟。故你此去,甚有必要。但仍望你善自珍重,一切谨慎将事,切忌急于求功,一切依靠革命的群众,则成功的可能性极大。后会有期,特此电达数语。”刘少奇的电报言短意深,有三层意思:一、全国解放胜利为期不远;二、开辟第二条战线十分重要;三、同意你们去敌后工作,但一定要谨慎将事,依靠革命群众。由于交通安全等原因,父亲去湖南敌后开辟工作的计划未能成行,转赴辽东省委工作。

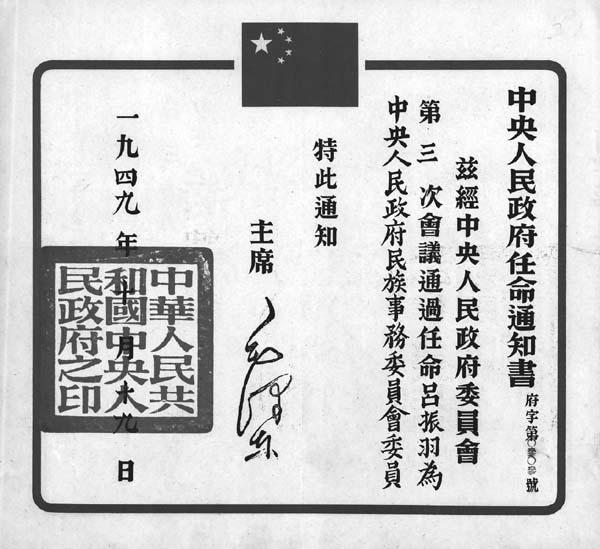

1949年10月19日,毛泽东主席签署任命书,任命我父亲为中央人民政府民族事务委员会委员。该项任命应该是考虑了我父亲向组织上表示的今后致力于少数民族工作的意愿。1957年6月,周恩来总理签署任命书,任命我父亲为国家民族事务委员会委员。

良师益友见真情

全国解放后,我父亲先后担任过大连大学、东北人民大学校长。1954年,父亲突患恶疾,不明原因脑疼,彻夜难眠,视野萎缩,不得不休息治病。7月,我父亲来京后,刘少奇得知消息,特地派秘书吴振英接他去中南海见面,详细了解自1945年分别以后他工作的情况,嘱咐他安心养病。刘少奇还说,如果今后工作觉得不合适,还可以回他身边工作。1955年7月,父亲正式离职来京休养。9月,经中组部决定,父亲率中国科学院代表团赴东德进行学术访问。开始,父亲因有病不愿意带团出国,但组织上告诉他进行学术访问期间,可在东德诊治疾病。进行学术访问期间,东德脑科医院疹断出父亲患了脑下垂体肿瘤(国内由于医疗及设备条件所限无法查出)。完成学术访问后,父亲根据组织安排来到苏联莫斯科神经外科医院住院治疗。经过苏联医生半年多的精心治疗,采用多次深度放射性照射,他的病情大为好转,次年5月离苏回国继续治疗。

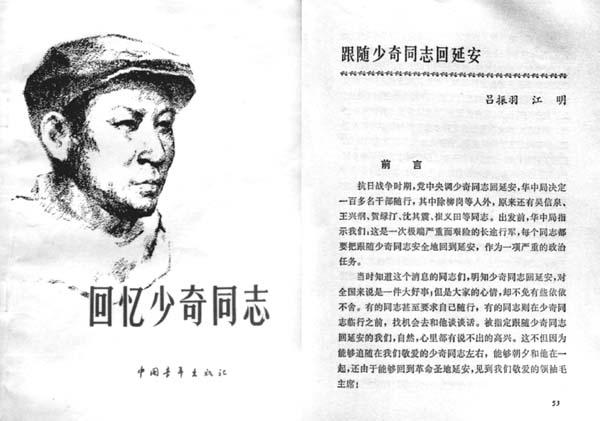

1958年初,《中国青年》编辑部决定请一些老同志回忆党的领袖的光辉事迹,以便对广大青年进行革命传统教育。冶金部副部长刘彬(刘少奇以前的秘书)对他们说:振羽同志过去是少奇的政治秘书,跟少奇同志身边时间也不短,而且他又是历史学家,可以请他写。我父亲因在病中一再推辞,但编辑部的同志告诉这是团中央领导的意见,他才同意。从1958年夏到1960年11月,《中国青年》相继来了6位编辑对我父母亲进行采访。每次采访口述前,父亲都作了认真、充分准备,并要母亲在旁帮助补充、订正,成稿后他又认真审阅。父亲在稿件中坚持用当时的化名“柳岗”,而不用自己的真名,从不宣扬自己。编辑部曾把稿件送交刘少奇办公室审查。王光美回复:少奇同志说,振羽同志是老同志,很严谨、认真,他的理解还是准确的,他怎么理解就怎么写,我尊重他的回忆。1959年以后,根据我父亲口述整理的《跟随少奇同志回延安》长篇回忆录在《中国青年》连载,如实记录了刘少奇一行从苏北返回延安漫漫征途中经历的艰险、突发事件,充分反映了刘少奇临危不惧、关心群众、艰苦朴素的作风、坚定的党性和坚持学习马列、毛泽东著作的优良品质。这也为党史研究留下了一部珍贵文献。

1963年初,我父亲因“历史问题”遭到隔离审查。考虑到父亲是知名人士,组织上要母亲严格保密,有人问及,就说在外休养。审查中,涉及到父亲1936年到南京与国民党当局谈判一事。中共党史出版社1992年出版的《刘少奇在白区》一书第142页提到:1963年6月,中组部长安子文问刘少奇:“1936年,吕振羽、周小舟去南京是怎么回事?”刘少奇说:“吕振羽反映,南京方面要同我党谈判,问可不可以谈。于是我打电报给毛泽东,提议派周小舟和吕振羽去谈,毛泽东同意了。”20世纪30年代白区的中共地下工作都是单线联系,去南京与国民党谈判抗日一事严格保密,党内知道的人很少。刘少奇是中共中央派驻华北地区的全权代表,我父亲那时根本不可能见到他。刘少奇1963年的答复对我父亲的“历史问题”是非常负责任的。

1967年2月,我父亲被关入秦城监狱。当时的审讯人员还一再逼迫父亲供认刘少奇回延安途中在山东被日军俘虏。还不惜采用诱供手段,说只要承认有这件事,父亲就可以出狱,遭到了父亲的严词拒绝,他说:我要坚持自己历史的真实性,也要坚持他人历史的真实性。

1968年11月,我父亲在秦城监狱得知刘少奇被永远开除出党,不胜悲愤,回忆跟随刘少奇自阜宁长途跋涉去延安的日日夜夜,感慨万千,称赞刘少奇是“普罗党性无杂染,坚挺乔松柱人天!”

党的十一届三中全会后,我父亲得到了平反,他的一些专著包括《跟随少奇同志回延安》得到出版。他还应报刊采访,回忆整理了《南京谈判始末》《1943年少奇同志在延安召开理论会组织批驳蒋介石<中国之命运>》等珍贵历史文献。

刘少奇是党和国家主要领导人,有着丰富的革命斗争经验和坚定的党性,为中国革命和建设立下了丰功伟绩。我父亲的本色是学者,由于形势需要和组织决定,他辞去教授职务,义无反顾地投身到抗日战争、解放战争第一线。刘少奇比我父亲年长两岁,对我父亲十分关心,在新四军时称他为“老夫子”。我父亲在刘少奇身边工作时间虽然不长,但他从刘少奇的一言一行中学到了很多宝贵的东西。例如刘少奇对时局的冷静客观分析、对敌斗争的策略、对历史人物如孔子的评价、党内的斗争和团结、马列毛泽东著作的学习等,特别是他的党性修养、组织观念对我父亲的影响很深。父亲以后经历过不同岗位或环境,但他始终坚持在党委领导下进行工作。他的工作报告、中央党校授课讲稿以及学术会发言稿首页,都写着请党委或党组审查几个字,这些都是他从刘少奇身上学到的。