陕西省安康市蚕种场原蚕区防微技术体系及防微成效

李宗平 张保华 刘汉安 丁少观 王 建 刘声利

(1陕西省安康市蚕种场,陕西安康 725019; 2陕西省蚕桑工程技术研究中心,陕西安康 725019)

家蚕微粒子病是病原性微孢子虫(Nosemabombycis)经食下传染或胚种传染而使家蚕感染发病的一种毁灭性的传染性蚕病[1],对蚕丝业的发展和蚕种场的良种繁育危害十分严重。世界各养蚕国均把微粒子病病原列为国家检疫对象[2]。陕西省安康市蚕种场原蚕区在20世纪90年代家蚕微粒子病发病比较严重,蚕种超毒淘汰数量较多;经过约10年的防微探索,截至20世纪90年代末期,陕西省安康市蚕种场原蚕区家蚕微粒子病发病数量大幅下降。陕西省安康市蚕种场根据多年的防微经验,制订了陕西省安康市蚕种场微粒子病防治技术规范(体系)。2007年陕西省安康市蚕种场再次根据生产实际对微粒子病防治技术规范进行了修改和完善;2013年以来,陕西省安康市蚕种场原蚕区家蚕微粒子病发病率均控制在1.50%以内,微粒子病防治技术规范(体系)趋于健全。现将陕西省安康市蚕种场原蚕区微粒子病防治技术规范(体系)及成效介绍如下,供同仁参考。

1 微粒子病发生情况及危害程度

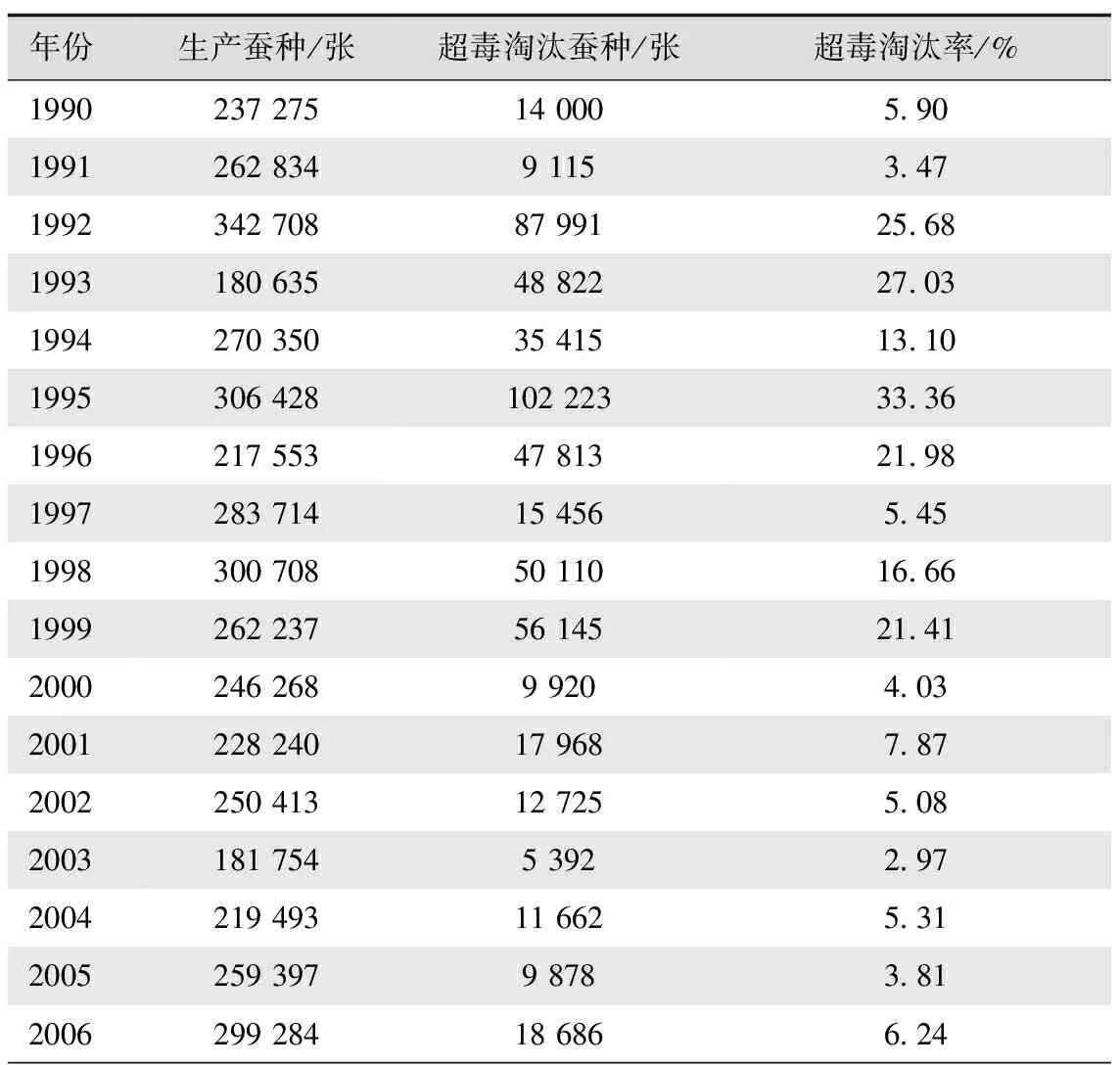

20世纪90年代,陕西省安康市蚕种场原蚕区因安康市扩大蚕桑产业而大量引种,但因当时对防微工作重视不够、市场管理体制不顺、技术力量有限、技术措施跟不上,导致微粒子病暴发,1990—1999年处于暴发期,10年间超毒淘汰蚕种共计467 090张,年超毒淘汰蚕种近5万张,年平均超毒淘汰率达到17.40%(表1),给陕西省安康市蚕种场造成严重的经济损失。

表11990—2015年陕西省安康市蚕种场超毒淘汰蚕种

年份生产蚕种/张超毒淘汰蚕种/张超毒淘汰率/%1990237 27514 0005.901991262 8349 1153.471992342 70887 99125.681993180 63548 82227.031994270 35035 41513.101995306 428102 22333.361996217 55347 81321.981997283 71415 4565.451998300 70850 11016.661999262 23756 14521.412000246 2689 9204.032001228 24017 9687.872002250 41312 7255.082003181 7545 3922.972004219 49311 6625.312005259 3979 8783.812006299 28418 6866.24

续表1

表中数据来源于《安康市蚕业志》[3]和陕西省蚕种监管站《检验报告》。

2 微粒子病发生的原因

陕西省安康市蚕种场原蚕区20世纪90年代微粒子病的发生原因是多方面的,主要有以下几个方面的原因。

2.1 蚕种桑苗市场混乱 微粒子病监测不到位

1989年以前,安康市是个无微粒子病的蚕区;20世纪90年代初,由于蚕桑生产大发展,本地蚕种供不应求,蚕种供应缺口大,不法商贩盲目从外省区大量调入未经检疫的蚕种和桑苗,导致有毒蚕种和感染微孢子虫的野外昆虫随桑苗进入安康蚕区,打开了微粒子病侵入安康市的缺口,使安康市这块净土受到微孢子虫的污染而发生微粒子病,并且污染范围迅速扩散,污染程度不断加重。

2.2 生产规模扩大 防微认识不足

1990年以后,安康市迎来蚕桑产业大发展时期,制种单位由原来的2家增加到5家,尤其是1992年陕西省安康市蚕种场二期扩建工程投入使用后,生产规模从1990年的20万张增加到35万张,生产规模扩大后,生产的关注点主要放在完成生产任务上,对防微认识不足,忽视了微粒子病的潜在威胁;同时由于生产规模的扩大,设施设备、技术力量、资金等不足,许多防微技术措施执行不到位,导致原蚕区家蚕微粒子病大面积发生。

2.3 蚕茧市场波动 消毒措施贯彻不力

1988年,安康市出现首次蚕茧大战后,蚕茧市场连续7年走俏,蚕茧经营者抢收抢购,不按质论价;蚕农看到蚕茧质量优劣一个价,从而出现思想麻痹,不消毒、不防病的情况,导致微粒子病蔓延。1995年下半年以后,蚕茧市场疲软,蚕桑生产出现低潮,蚕茧经营者压级压价,又严重挫伤了蚕农栽桑养蚕的积极性,出现挖桑毁桑、有桑不养蚕、养蚕不消毒、有病不防治的情况,加剧了微粒子病的蔓延扩散。再加上原蚕区不稳定,种茧育和丝茧育的家蚕混养,消毒措施得不到贯彻落实,家蚕微粒子病病原污染扩散严重,导致原蚕区家蚕微粒子病持续发生危害。

2.4 技术力量薄弱 防微技术推广普及难

20世纪90年代中后期,随着农业产业结构的调整,大量青壮年劳动力外出务工,农村养蚕人员主要是中老年妇女,这些人员受教育程度低,缺乏科学的养蚕知识;另一方面由于专业技术人员不足,对微粒子病的发病规律认识不足,对微粒子病病原污染程度认识不全面,加之经济落后,投入不足,技术推广普及难度大,防治措施不力,也是导致原蚕区家蚕微粒子病持续发生的原因之一。

3 微粒子病防治技术体系的形成

20世纪90年代末期,陕西省安康市蚕种场鉴于陕西省安康市蚕种场严峻的防微形势,召集蚕业界多位专家,认真总结了约10年的防微经验,特别是针对家蚕微粒子病高发期的发病规律、可能和家蚕形成交叉感染的野外昆虫、原蚕区区位自然条件等问题进行了深入的调查研究,建立了一套符合陕西省安康市蚕种场生产实际的原蚕区防微技术体系,使陕西省安康市蚕种场原蚕区的家蚕微粒子病发病率比20世纪90年代后期大幅度降低(表1),具体做法如下。

3.1 加强防微认识 完善问责机制

场部设立防微工作领导小组,制订责任制,加强领导,夯实责任。全场上至场长下至每一个普通职工都高度重视防微工作,每一次业务培训,都要对防微问题着重强调;每年的生产承包方案中,防微指标都呈现在蚕种质量指标的首要位置,谁出问题谁负责。

3.2 狠抓原蚕区基本建设 提高消毒防病效果

为减少蚕种商贩在原蚕区贩卖劣质蚕种的情况发生,场部根据《陕西省蚕种管理办法》[4]和《陕西省原蚕区管理办法(试行)》[5]的相关要求,及时和原蚕区所在地的县、市级林业管理部门取得联系,就原蚕区家蚕微粒子病防治技术达成共识,共同采取措施,由陕西省安康市蚕种场给原蚕区发放无毒原种和无毒丝茧育蚕种,禁止种茧育和丝茧育家蚕混养,防止交互感染。另外,为加强防微力度,保证防微效果,场部还投入大量资金,在各原蚕村修建了一批蒸汽消毒灶、消毒池、蚕沙坑,在原蚕户集中的原蚕区添置了多台机动喷雾器,把每张原种免费发放消毒药品的标准从原来的60元/张增加到100元/张,规定原蚕户超标准领用的消毒药品,超出部分只收成本价,保证原蚕区对家蚕微粒子病病原的彻底消毒。

3.3 规范各项操作程序 落实好防微措施

3.3.1 做好养蚕环境的病原普查工作 养蚕前1个月,对养蚕环境进行病原普查,将上一次养蚕发现有微孢子虫的原蚕户确定为重点消毒对象,严格消毒。

3.3.2 做好养蚕前的消毒工作 养蚕前半个月开始养蚕前消毒,消毒时,以养蚕小环境为重点,进行彻底全面的消毒。具体做法如下:一是对养蚕环境、蚕具先毛消、清扫、清洗、刷白,然后再用含1.0%有效氯的漂白粉澄清液进行全面消毒[6]。二是蚕具清洗干净后进行蒸汽消毒,不能蒸汽消毒的蚕具要用含2%的甲醛和1%的石灰浆混合液进行浸泡消毒30 min以上[7]。三是以上工序完成后每间标准蚕室再用1 kg甲醛或0.5 kg复方聚甲醛粉(蚕用)熏烟,密闭门窗24 h[7]。四是收蚁前1 d,再次将常用的蚕具用含0.5%有效氯的漂白粉澄清液消毒1次。

3.3.3 做好蚕期中的消毒工作 一是保持蚕室、蚕具及周围环境的清洁,蚕室内外坚持每天早晚全面清扫、消毒1次。二是严格执行“三洗手、两换鞋、一洗消”(进蚕室洗手、进贮桑室洗手、除沙后洗手,进蚕室换鞋、进贮桑室换鞋,每天坚持把蚕室、贮桑室、周围环境及用过的蚕具消毒1次)的常规卫生制度。三是认真做好桑叶的叶面消毒工作,桑叶叶面消毒时要保证消毒液的有效浓度(含0.30%~0.35%有效氯)准确;叶面消毒好的桑叶要妥善保存,避免再次受到污染。四是眠起后换出的防干纸、蚕网、蚕匾等用具要清洗消毒后再使用。五是坚持每天用新鲜石灰粉或三氯异氰尿酸粉(蚕用)等广谱高效药剂进行1次蚕体、蚕座消毒[8]。六是严格淘汰迟眠蚕、病弱小蚕,减少蚕座内的交叉传染。七是加强蚕沙等废弃物的管理,减少环境污染。

3.3.4 做好回山消毒工作 一是每季生产结束后,及时焚烧上蔟废弃物,并先对蚕室、蚕具进行毛消、清扫,然后拆架、清洗,最后再用含1.0%有效氯的漂白粉澄清液全面消毒1次。二是场内回山消毒时,要把场内生产区、生活区、道路、雄蛾冷库、检种楼、蚕沙坑等制种时容易受到污染的区域进行全面彻底的消毒,保证场内大环境的安全无毒。

3.3.5 加强预知检查和选择淘汰工作 一是做好外购原种的补正检查,发现有微孢子的卵圈要整张淘汰;原蚕区坚持采用自然区收蚁法,收蚁后的底板要写清作业组、饲养原蚕户名称,以备检查。二是坚持做好2眠、4眠的迟眠蚕、病弱小蚕的检查和各龄末眠蚕的淘汰工作。三是三级原种要做好发蛾促进检查工作。四是普种组袋好早熟茧、末熟蚕等样本(不能用塑料袋装,防止闷死、腐烂而导致无法镜检)送技术科促进到种茧调查前2 d镜检,淘汰检出有微孢子虫的原蚕户的种茧。五是种茧期削茧鉴蛹时淘汰裸蛹、病蛹、不正型蛹和体表有黑斑、腹部环节松弛的蚕蛹。六是制种期淘汰苗蛾、末蛾、病态蛾、肥胖蛾、过小蛾、黑腹节蛾、大肚蛾、斑点卷翅蛾、短翅蛾、鳞毛脱落蛾。

3.3.6 加强桑园病虫害防治 桑园病虫害防治,一是可以提高桑叶质量,从而提高家蚕体质;二是桑园病虫害减少后,减少了桑园害虫的微粒子病与家蚕微粒子病的交叉感染机会。具体方法如下:每季养蚕前10~15 d用80%敌敌畏1 000倍稀释药液[9]进行桑园治虫;夏伐后及时用50%的杀螟松乳剂1 000倍稀释液[10]喷洒树体进行白拳治虫;冬季重剪梢,除去桑园杂草、落叶并进行树体刷白,减少次年虫口密度。

4 微粒子病防治技术体系的完善

尽管21世纪初期,新的防微技术执行后,原蚕区微粒子病发病率比20世纪90年代大幅度降低,但年平均超毒淘汰蚕种量仍高达1.23万张,年蚕种超毒淘汰率高达5.03%(表1)。为此,场部再次根据21世纪初期的生产实际对微粒子病防治技术体系加以修改并进一步完善。

4.1 提高蚕种质量 减少超毒淘汰蚕种数量

原蚕饲育批次小型化,将原蚕种饲养量在3张种(45 g蚁量)以内的小户以1户为1个小批次,将原蚕种饲养量在3张种以上的大户在分批的基础上再进一步分成若干段(一般按1张种分为1段),实行分户养蚕、联户制种、分户袋蛾、分户送检的方法,最大限度地提高蚕种质量,减少超毒淘汰蚕种数量。

4.2 科学选择原蚕村 建设稳定高效的蚕种良繁基地

一是根据水平分布情况进行选择。选择养蚕基础好、远离成片油菜种植区、成片松树林区的蚕区作为重点原蚕区,以减少菜粉蝶、松毛虫等野外昆虫带毒对原蚕区原蚕的交叉感染,降低蚕种微粒子病发病率。二是根据垂直分布情况进行选择。山区昼夜温差大,植被多,地面、路面硬化率低,客观上存在病源存活基数大、消毒不易彻底等情况;而浅山、川道与山区刚好相反,为此陕西省安康市蚕种场近年来已逐步将原蚕区从山区转移到浅山、川道地区。三是根据养蚕数量、规模效益以及蚕桑产业发展的趋势进行选择。在川道地区发展强村大户,更好地落实各项防微措施,使原蚕户获得更高的比较效益,推进蚕桑产业的稳定发展。四是针对选定的重点原蚕村和专业强村大户进行技术培训并给予设备投入,使防微效果更加明显。

4.3 引进利用防微新技术 提高防微效果

陕西省安康市蚕种场广泛同全国蚕种场同行交流取经,并开展防微药物的试验和应用防微新技术,如多菌灵(蚕用)防治微粒子病的试验、漂白粉溶液有效氯的简易测定方法等,根据生产实际创新防微技术,取得预期效果后,在生产中进一步推广应用。

5 微粒子病防治成效

2007年至今,陕西省安康市蚕种场原蚕区家蚕微粒子病年均发病率控制在1.50%以内,微粒子病防治技术体系趋于健全,场领导经专家组讨论把微粒子病防治技术体系编成了《原蚕饲育防微防病技术操作规范》,并写入《关于蚕种质量保证体系的若干规定》,使其成为陕西省安康市蚕种场的制度之一。陕西省安康市蚕种场的基本场策是质量立场、科技兴场,每年的《生产经营承包方案》中对于防微成绩好的作业组有专门的奖励,如给无毒批次每张种奖励0.2元、合格率95%以上的批次每张种奖励0.1元,每年年终评选优秀班组、优秀员工倾向防微成绩好的班组和个人等。通过多年连续不断地狠抓蚕种质量、狠抓防微工作,近10年来微粒子病在陕西省安康市蚕种场得到有效遏制,年均蚕种超毒淘汰率控制在1.50%以内;蚕种质量综合指标处于全国前列;着眼于蚕种场的未来发展,我们将采取更加有效的先进技术措施,继续严抓蚕种质量和防微工作不放松,早日把陕西省安康市蚕种场打造成全国一流的蚕种场,向全国蚕种用户提供更多更好的优质蚕种。