气候智慧型农业在我国的实践探索*

王一杰,管大海,王全辉,李成玉,刘 灏,辛 岭,胡志全※

(1.中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081; 2.农业农村部农业生态与资源保护总站,北京 100125)

0 引言

农业始终是世界各国高度重视的战略产业,关乎国计民生和社会稳定。农业发展具有粮食安全、经济、社会和生态等多种功能性,对于有着14亿的人口大国来说,稳定农业生产才能把饭碗牢牢端在自己手里。当前,我国农业发展面临着气候变暖,化肥农药等过度投入,农业环境污染严重,劳动生产力低等多方面的挑战[1-3]; 为积极应对这些挑战,吸收借鉴国际的先进经验,在全球环境基金赠款帮助下,农业农村部和世界银行共同组织实施的气候智慧型农业试点——气候智慧型主要粮食作物生产项目。

1 气候智慧型农业的概念和内涵

1.1 气候智慧型农业的概念

联合国粮食及农业组织把“气候智慧型农业”的定义为:能在持续提高农业生产力,增强农业对自然灾害及气候变化抵抗能力的同时,能更好地适应气候变化、减缓农业温室气体排放,能够增强粮食安全和农业发展的农业生产方式和发展模式[4-6](图1)。世界银行则将气候智慧型农业定义为建立面对气候变化,能满足不断增长的需求,并保持盈利和可持续发展的食物系统[7]。

图1 气候智慧型农业示意图数据来源:农业生态与资源保护总站

1.2 气候智慧型农业的内涵

国内专家学者对气候智慧型农业内涵进行了深入挖掘和解读,陈阜[8]认为气候智慧型农业理念既强调缓减和适应新的气候变化实际,又可通过创新生产方式来保障国家粮食安全和经济增长,而且气候智慧型农业概念的范围非常广阔,涉及土地利用、畜牧养殖业和种植业等多个方面。王全辉、管大海等指出气候智慧型农业的发展要根据实际情况,要增强和适应新的气候变化实际,持续提高农业生产效率、减少温室气体排放,来实现国家粮食生产和安全的农业生产模式[7,9]。气候智慧型农业也是对低碳农业、绿色农业、有机农业、循环农业等现代农业发展理念的融合和升级,是高效、减排农业技术的集合[10],它更强调减排性、适应性和高效率,是人类围绕全球气候变化提出的新型农业发展模式,是更高层面的农业发展形态[11]。气候智慧型农业还是发展生态农业的重要举措,是保护生态系统,合理利用自然资源,促进区域和部分协调,帮助弱势群体,应对气候变化的计划[12]。 张卫建[13]认为气候智慧型农业确保农业增产增收的基础上,通过农业系统技术、模式等方面的综合创新,提高应对气候变化能力,减少农业用品投入和温室气体排放,增加农田碳储量。

综合国内学者的观点可以把气候智慧型农业的内涵归纳为,高层次、高标准、科学应对气候变化,能保障粮食生产,提升农田生态系统功能的农业发展形态和模式,是指导农业系统改革和调整的重要参考,对保障粮食安全,有效支持农业可持续发展和因地制宜调整农业结构具有重要意义。

2 气候智慧型农业在国外发展借鉴

在联合国粮农组织、世界银行和全球环境基金等国际组织及部分国家政府的共同推动下,气候智慧型农业在近些年里得到了快速的发展,全球的多个国家围绕各自农业发展的实际开展了有益探索,取得了丰富的成果和宝贵经验。

美洲方面,美国早在2014年就发起气候智慧型农业全球联盟,来推广气候智慧型农业技术,以持续提高粮食产量,增强农业应对气候变化的适应性与弹性,减少温室气体排放[14]。 美国还建立了包括大学、州政府和企业等在内的合作与科研平台,为气候智慧型农业技术革新提供支撑; 协助农民采用高效的水灌溉系统来节约用水和能源,减少温室气体排放; 开展健康土壤项目,增加有机物质植物和土壤生物[15]。 加拿大根据地形使用人工系统来提高水的使用效率和防止土壤侵蚀,通过改变耕作制度,使用不同的作物品种等措施来适应新的气候变化; 通过执行农用地造林制度,充分发挥森林系统吸纳温室气体的作用[10]。 美国、加拿大等国还在气候智慧型农业发展中采用轮耕、休耕和推广秸秆还田等措施来增强土壤固碳能力,提高应对气候变化的弹性[16]。

欧洲农业发达,农业结构更加合理。在实施气候智慧型农业的过程中,注重发挥农业的生态服务功能,通过改善农业基础设施,提高生产者适应气候变化的能力,以达到农业适应气候变化与减排的政策目标[10]。 欧洲各国注重整合高新技术应用到具体实践中[17], 例如,法国利用农业模型、遥感技术与网络技术等前沿技术的结合,精细化管理农业生产; 荷兰将水培作物的副产品转化为有机肥料施于农田替代化学肥料等。瑞士实施能源交易政策,鼓励农民将农业副产品运输到能源工厂生产燃气换取化肥; 挪威把枯枝和秸秆转化为生物碳用作土壤肥料施用,既增加土壤碳储量,也减少温室气体排放[10]。

拉丁美洲在气候智慧型农业的实践中重点发展农林复合生态系统和降低畜牧业温室气体排放[7]。 巴西南部地区推行热带雨林种植可可、咖啡等耐阴性经济作物,在保护雨林结构前提下,生产出较高经济价值的产品,改善农民收入[18];通过向畜牧业主提供低息贷款用于改善养殖条件,来提高畜牧业生产效率,降低畜牧业发展过程中温室气体排放[19]。 阿根廷、智利、萨尔万多等国广泛采用林牧复合生态模式发展农畜牧业生产,减少森林砍伐和水土流失,在保障粮食、木材、畜产品等同时较好维持土壤肥力,增加土壤和森林固碳,提高生物多样性,增强农业系统弹性,减少温室气体排放,改善农民的收益[7,20,21]。

亚洲实行气候智慧型农业的主要目标是要降低温室气体排放和提高农业生产效率[7]。 日本的农业生产效率高,但土地资源的限制大,故格外注重保护耕地质量,其采用休耕的方式较好的改善了农田生态环境,增加了物种多样性[22]。 印度和孟加拉国等水稻主产国通过选择低碳品种、水稻直播、施用CH4抑制剂等关键技术的集成应用,且通过施用有机肥和秸秆还田等措施在保证水稻产量下成功减少了稻田温室气体的排放[23-26]; 还采用微灌技术、间歇灌溉技术和免耕或少耕的资源保护技术来减轻气候变化对农业的影响[27]。 越南采用种植咖啡和茶叶替代玉米,来改善土壤质量和减少水土流失,提升了作物的经济效益[14]。 在缅甸,采用粮食作物与豆类间作种植,利用豆类秸秆作为生活用燃料,以减少森林砍伐,增加森林固碳量[20]。

非洲国家获得联合国粮农组织和欧盟委员会等多个国际组织的帮助在马拉维、赞比亚、尼日尔等国发展气候智慧型农业的项目,直接惠及大量农牧民[7]。 国际水稻研究所为冈比亚、马里、塞内加尔、布基纳法索、加纳和几内亚等国提供了28种气候适应性强,又耐盐碱和铁性的高产水稻品种[28]。 非洲气候智慧型农业联盟致力于帮助撒哈拉以南非洲国家农户实行气候智慧型农业,主要目标是提高农业生产效率,提高粮食产量,增强应对气候变化的能力[7]。 津巴布韦通过采用抗旱的玉米、小米和鹰嘴豆品种,施用有机肥,适时播种等手段发展气候智慧型农业,使该3种作物的产量比过去几乎增加了1倍[29]。 坦桑尼亚农户通过改种有机认证咖啡,间接种植经济作物香草,在灌溉水渠中养鱼等多种形式改造传统咖啡园,实现了农户的经济收益和提升农田抵御干旱气候能力的双赢[14]。 肯尼亚和埃塞俄比亚等国,采用轮牧减少单位面积放牧数量和种植高产、抗旱、深根系的牧草等方法来保护草地资源,降低温室气体排放; 肯尼亚还推行了家禽—水产养殖复合系统[30]。 加纳设立国家气候智慧型农业行动计划(2016—2020)以开发具有气候适应力的农业和粮食系统,化广泛的国家目标为具体的行动方案,以吸引各类公私组织机构的参与。在布基纳法索,国家建立的负责农业和粮食安全的国家科学政策对话平台已将气候变化纳入国家农村计划中。塞内加尔也通过加速农业发展计划和新兴塞内加尔计划两个类似的国家战略,将应对气候变化纳入重要考虑范围内[31]。

3 气候智慧型农业在中国的实践探索

3.1 气候智慧型主要粮食作物生产项目

气候智慧型主要粮食作物生产项目总投资超3 000万美元,其中由全球环境基金会(GEF)出资510万美元,项目承接方按1: 5配套,实施期为5年。项目由中国农业农村部和世界银行组织实施,将围绕水稻、小麦、玉米三大主要粮食作物生产系统,在粮食主产区安徽和河南两省建立起示范区,开展粮食作物生产减排增碳的关键技术集成与示范,配套政策的创新与应用,公众知识的拓展与提升等活动; 建立气候智慧型主要粮食作物的生产体系,提高农业生产效率,减少粮食作物系统碳的排放,增强主要粮食作物生产适应气候变化的能力,推动我国农业生产的节能减排,更好应对气候变化和实现可持续性发展。

图2 2006—2016年安徽、河南粮食总产量及占主产区和全国粮食产量比重数据来源:中国农业统计年鉴(下同)

3.2 气候智慧型农业试点区域选择的代表性

3.2.1 粮食生产大省的代表性

我国粮食主产区贡献了全国约75%的粮食产量和80%左右的商品粮,其粮食生产状况直接影响着我国的粮食整体产能,在国家粮食安全中起到至关重要的作用[3, 13, 32, 33]。

河南、安徽两省是我国粮食主产区中重要省份,该两省的粮食总产量从2006年的7 870.7万t增长到了2016年的9 364.0万t,年粮食产量始终维持在粮食主产区20%和全国粮食产量的15%以上,保持了较高的稳定性(图2)。从粮食单产的角度看,河南省一直处于全国和粮食主产区的领先地位, 11年间由5 385.30kg/hm2增长到5 781.1kg/hm2,增长高达7.3%, 2015年河南省单产达5 909.2kg/hm2,为历年的最高水平。安徽省的粮食单产由2006年的4 405.5kg/hm2增长到2016年的5 143.2kg/hm2,处于粮食主产区粮食单产的中间位置,略低于全国和粮食主产区平均(图3)。从粮食生产的整体情况来看,河南、安徽两省在全国具有较好的代表性。

图3 2006—2016年安徽、河南、主产区平均和全国粮食单产情况

图4 2007—2016年安徽、河南化肥施用量及占主产区和全国化肥施用量比重数据来源:中国农业统计年鉴(下同)

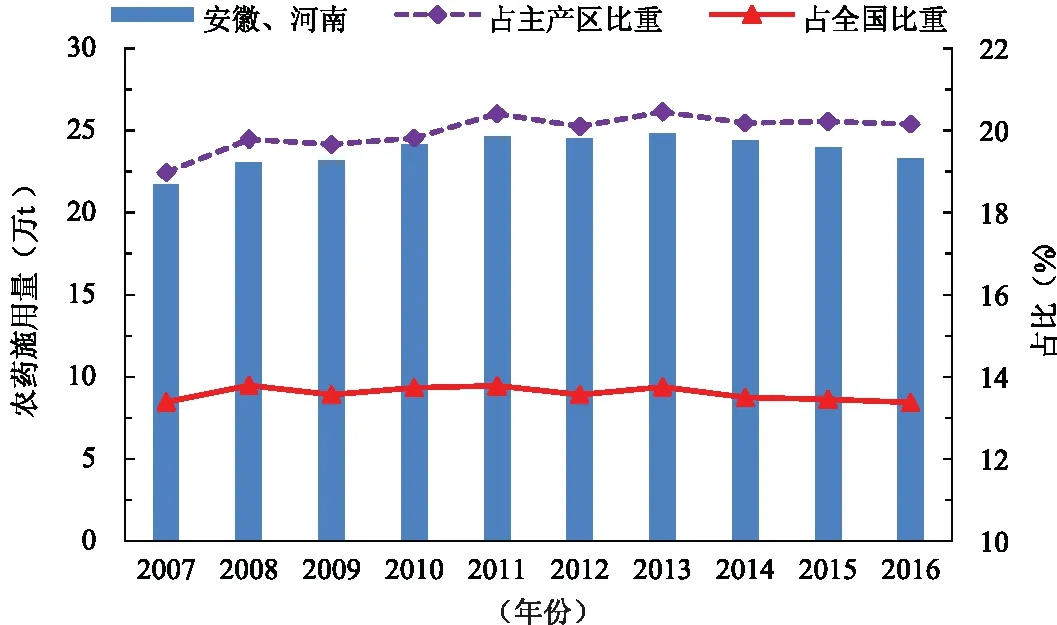

图5 2007—2016年安徽、河南农药施用量及占主产区和全国农药施用量比重

3.2.2 粮食种植模式的高度代表性

稻麦两熟种植制度在东亚和南亚的亚热带—暖温带地区有着广泛的分布,其中以中国的面积最大[34]。我国稻麦两熟种植面积大约为1000万hm2[35],特别在长江中下游地区占有更大的比重,随着农村劳动力的转移和种植业结构的变化,稻麦两熟的面积还在扩大,其可持续生产对保证地区乃至全国的粮食安全至关重要[36, 37],安徽省作为粮食主产区中的典型省份,对稻麦两熟种植制度有着较好的传承和发展。小麦—玉米两熟耕种制度是华北平原最主要的农作制度[38], 河南省作为全国最主要的小麦—玉米轮作种植区具有较好的代表性[39], 其小麦、玉米种植面积和总产的占比高达全国的1/4[33, 40]和1/10[41]。 显然,选择粮食主产区中的两个典型省份进行3种最主要粮食作物开展气候智慧型农业试点,对全国具有较好的代表性和示范性。

3.2.3 两省农业生产面临的生态环境压力加大

安徽、河南两省在粮食产量上不断增加的同时,农业投入品过高和环境污染的问题也逐渐凸显出来。在过去10年间,该两省的化肥投入量从874.7万t增长到了1 042万t,占粮食主产区化肥投入量的比重由24.9%增长到了26.2%,占全国化肥投入的比重由16.9%增长到了17.4%。两省的农药施用总量由21.7万t增长到了23.3万t,占粮食主产区农药投入量的比重由19.0%增长到了20.2%,占全国农药投入的比重略增后回落到13.4%(图4)。

2016年,安徽省农用化肥施用折纯量为327.0万t,农作物播种面积施肥强度(折纯)达367.7kg/hm2,与全国359.1kg/hm2高约2.4%; 河南省农用化肥施用折纯量为715.0万t,农作物播种面积施肥强度(折纯)达494.1 kg/hm2,高于全国37.6%,两省施用化肥量均超出了国际公认的化肥施用生态安全上限[42, 43]。安徽省农药施用折纯量10.6万t,播种面积施药强度(折纯)达11.9kg/hm2,高于全国施药强度10.4kg/hm2约14.4%; 河南省农药施用折纯量12.7万t,播种面积施药强度(折纯)达8.78kg/hm2; 两省的施药强度均超过国际标准(图5)。同时,两省农业柴油和农业薄膜等其他农资方面也有较大的投入。从数据上来看,两省粮食的高产出是建立在高投入基础之上的,这造成了较大的生态环境压力,不利于农业的可持续发展。

3.3 气候智慧型粮食作物生产项目开展情况

3.3.1 利用GEF赠款实施的技术示范应用情况

一是化肥减量施用技术的示范应用。针对项目区内粮食作物种植中化肥投入量过高,选用单一种类化肥,化肥利用率偏低等问题,项目办组织实施千亩以上的小麦、水稻和玉米测土配方施肥,大幅提高了化肥使用效率,减轻了对环境的负面效应。

二是秸秆还田与固碳技术的示范应用。针对秸秆焚烧带来的资源浪费和环境污染问题,推广实施机械化秸秆还田与固碳技术的示范应用,通过使用秸秆粉碎机、联合收割机等农业机械将秸秆粉碎后旋耕还田,不仅减轻了环境资源压力,还增加了土壤的有机质和含碳量,较好改善了土壤的结构。

三是平整土地和优化灌溉技术的示范应用等。针对部分土地零散、凹凸不平等现象和农田水利设施配套不健全等难题,项目组协调使用推土机、整地机和激光平地仪等大型农业机械开展土地平整作业,极大方便了耕作、播种、施肥、打药及收获等作业,在满足灌溉、排水和防风要求下,提高了灌溉效率,节省了灌溉用水,更好的保持了水土资源。

3.3.2 地方政府开展的相关配套情况

试点开展以来,项目县认真落实相关配套安排,不断加强资金支持,努力改善农业生产条件,对保障试点项目的顺利实施,促进农业增效、农民增收和农村经济发展等方面起到有力支撑作用。

一是统筹及时和足额发放农业补贴。既包括用于小麦、水稻、玉米等农作物秸秆综合利用与粉碎还田作业的专项补贴,也有农机购置补贴等农业支持保护补贴,增加了农民收入,提高农民的种粮积极性。

二是提升节水灌溉系统。引进和改善灌溉设备和系统,节省用水量,配合土地的平整,极大的提升了灌溉效率。

三是改造建设高标准农田和绿色高产高效创建项目。两县投入大量资金进行高标准农田建设,积极开展绿色高产高效创建项目,极大改善了农业生产条件和农田抗灾减灾能力,提高了农业生产效率。

四是开展“一喷三防”和农药减量试验示范等。项目区划拨专项经费,采用无人机、自走式宽幅喷药机等先进植保机械对病虫害进行统防统治,开展对小麦、水稻等作物的农药减量试验示范,增加防治效果,减轻农民劳动强度。

此外,项目办还牵头开展了小麦—水稻技术与新模式筛选示范,小麦玉米新技术与新模式筛选示范,探索稻鸭共生示范基地,开展多次技术培训与服务,组织多批次专家团队指导检查评估,配备电力变压器等多项活动或措施来保障项目实施。

4 气候智慧型农业试点在我国实践中面临的挑战

4.1 试点项目内容多周期长,部分操作难度较高

气候智慧型主要粮食作物生产项目涉及开展作物生产减排增碳的关键技术集成与示范,配套政策的创新与应用,公众知识的拓展与提升等活动,项目内容多,要求相对宽泛,解释范围较大,部分内容的衡量指标和技术标准不够具体。项目中的测土配方施肥、机械高效施肥、土地优化平整、农药“一喷三防”等内容与农村地区地块较为零散,家庭单位化生产,农业劳动力素质偏低和农民不足够重视农业收入等基层现实情况的适应性不够。试点项目实施周期长达5年,实施中有规划、评估、调整、验收等多个流程,参与农户达到几千户,村民万余人。项目的任务重、流程多、人员广等在一定程度上加大了项目的实施难度。

4.2 试点项目的参与主体多,管理协调难度较大

气候智慧型农业项目实施过程中涉及环球基金、世界银行、农业农村部、财政部、多级项目办以及各分包、咨询专家等领导或参与主体,在具体的项目实施过程中还需要乡镇政府、村“两委”、农业企业和农户们等共同参与配合。项目的参与主体多,涉及部门组织广,管理协调难度大,运行的效率会在层级传递的过程中有一定程度的降低,使调动配套资源的合作效率相对下降。组织管理的高难度不利于其在发挥农业生产的示范引领作用,不利于充分发挥其经济社会影响力。

4.3 农民参与度偏低,对新理念接受程度较低

在我国城镇化背景下,大量农村青壮年人口外流,改变了农村人口结构,使得我国女性村民占农村劳动力的60%以上,老年人和妇女成为农业生产的主力军,这些群体对农业新理念和新技术的关注度较低,对项目的理解和接受程度有一定的滞后性。加之,家庭经营收入占农户总收入的比重不断降低,农民对种地收益的期望值不断下降,而实施项目对农户的直接经济收益的促进有限,所以无论是开展课堂培训还是田间指导,充分调动参与农户积极性的难度都较大。

5 气候智慧型农业更好在我国实践的政策建议

5.1 气候智慧型农业要在乡村振兴战略的引领下,与国家相关农业项目融合发展

实施乡村振兴战略是顺应全国亿万农民的新期盼和满足农业农村发展新需求的重大部署,是“三农”工作的总抓手。在乡村振兴战略的引领下,全国各地将围绕着绿色、可持续、生态文明的农业发展理念实施大量先进的农业项目,例如,种养结合循环农业示范工程,秸秆综合利用项目,化肥、农药减量行动和面源污染治理,耕地轮作休耕制度试点等工程。这些工程项目既符合我国新时代农业发展的理念,又与气候智慧型农业理念有着异曲同工之处,是我国先进农业发展理念与世界先进农业理念接轨的代表,对气候智慧型农业的开展也是重要契机。气候智慧型农业项目是先进和复杂的农业工程,如能借助实施乡村振兴战略的东风,深度融入到全国乡村振兴战略中,将极大促进多层级大范围的资源整合,对满足项目的配套,保证充足资金,调动人员积极性,保障项目方案顺利实施和实现项目经济社会效果最大化具有重要意义。

5.2 气候智慧型农业项目要坚持以农民为中心的理念

气候智慧型农业强调增加农业生产,促进农民收入,积极为减少贫困做贡献,体现了国际项目对弱势群体一贯的扶持态度。我国的农业发展也注重农民增收和改善农民生活,在当前农民增收面临着因知识技能缺乏、农产品价格低、生产方式落后等制约的形势下,只有遵循以农民为中心的发展思想,尊重农民的意愿、维护农民的利益、发挥农民的主体作用,才能够真正激发农民参与项目的积极性,调动农民的合作热情。

气候智慧型农业项目实施中,涉及到农户补贴方面的资金要及时足额发放给农户,要尽可能的压缩农户配合项目开展的开支,最大程度上保障农户的经济利益。要有针对性的开展农民培训,给真正有需要的农民提供技术指导,培训内容要有针对性,不拘泥于形式力求实效。要注重扩大项目受益群体覆盖面和影响力,特别要照顾农民中的弱势群体,给予切实帮助。

5.3 气候智慧型农业开展中要积极构建科学高效的合作机制

气候智慧型主要粮食作物生产项目的实施过程,涉及到环球基金、世界银行、农业农村部、合作社和农户等众多的参与部门和主体。项目实施协调难度大,部门间权利和目标的差异,沟通信息的不对称等问题都会降低项目实施效率。如果在尊重国际合作社基本原则下灵活地对接各地的丰富实践,建立起密切的合作团队,不同层面的参与主体共同组成工作组,协同开展工作。那么,对于提高管理效率,优化资金使用,强化监测评价等都有推动作用; 能更加科学促进项目开展,有利于动态调整,能够增加项目调整的灵活性和操作性,进而提高工作效率,降低成本费用,提升项目实施水准,使各主体能够获得更多的收益,实现多方共赢。

5.4 气候智慧型农业既要借鉴好的国际经验,也要充分尊重我国农业发展实际

气候智慧型农业在全球多个国家的丰富实践,为我国气候智慧型农业发展提供了宝贵的经验,比如政策支持体系的建立,新品种的研发,新的耕种模式创新等等对我国都有较好的借鉴作用。要选择性借鉴吸收好的国际先进经验,也要清楚不同国家农业条件的差异,充分认清我国农业发展的特殊性和复杂性。

我国地域广阔,地形、气候、海拔差距极大,发展农业生产的自然特征相差大,各地区的经济条件、交通区位条件、农业科技水平,农业生产水平也都存在差异,农业生产多样化特征十分明显。要始终尊重我国是人口大国和粮食需求大国的最大实际,在气候智慧型农业发展中在国际总的目标原则指导下,根据不同的地区特点采取不同的方案开展实践活动,为我国农业发展满足国家粮食安全需求,适应气候变化,减少环境污染和生态文明发展做出贡献。

气候智慧型主要粮食作物生产项目作为气候智慧型农业试点在我国开展实践探索,既借鉴国际先进经验也充分结合我国农业发展实际,在两个项目区内取得了积极的进展和成效。目前,国家项目办已经组织专家团队对项目应该进行了中期调整,项目将进入新的发展阶段,气候智慧型农业试点必将在我国取得更大成果,为气候智慧型农业在我国更广泛的示范推广提供范例。我们要更重视项目管理模式和经验的总结,并不断加大对后续项目人员、资金和管理等方面的支持力度[44],为推动气候智慧型农业发展和我国农业的可持续发展做更大探索,为实现乡村振兴贡献力量。