清末民初太子河航运业的兴衰

张士尊

(鞍山师范学院 国学研究中心,辽宁 鞍山 114007)

太子河,古称衍水,也称大梁河、东梁河,金朝时称无鲁呼必喇沙(芦苇河),明朝以后称太资河、代子河、太子河。太子河南源在本溪县草帽顶子,北源在新宾县红石砬子,两条源流在本溪县马城子相汇,西出辽东丘陵,进入辽河平原,丘陵与平原的结点,就是古城辽阳。

一、清代辽阳经济的恢复发展与清末民初输出和输入

虽然在不同的历史时期,辽阳有襄平、辽东、辽阳等不同的称呼,但在清朝以前,却一直是东北政治、经济和文化的中心。辽阳城位于太子河南岸,太子河绕城而过,把辽阳城及附近揽入怀中。从军事上说,太子河是辽阳城的天然屏障,从经济上说,太子河是山区与平原、平原与海洋之间必不可少的沟通孔道,而其间的结点就是辽阳。明末清初,辽阳城受到两次重大打击:一是天命末年,努尔哈赤迁都沈阳,从此辽阳失去了东北政治中心的地位;二是“从龙入关”,辽阳“其民内迁,城芜十之八[1]”。虽然如此,辽阳仍不失为辽东重镇。顺治年间移民,清朝政府先在辽阳设府,两年后设奉天府,改设辽阳为州。顺治康熙年间是辽东经济恢复和发展时期,“奉天、辽阳、海城三处,稍成府县之规”[2]。据康熙二十年(1681)编纂的《辽阳州志》记载:此前统计辽阳州署民人只有3 393丁,分属27社[3]。即使高估,此时辽阳州境内的人口也不会超过3万人,辽阳城内的人口就更少。到了乾隆时期,辽东经济进入繁荣期,在中外文献中留下很多的记载。比如,每年都有朝鲜使团路经辽阳前往北京朝贡,在使臣的笔下,当时的辽阳城已经相当繁荣。乾隆四十二年(1777)七月,朝鲜使臣李坤前往北京,曾在《燕行记事》中写道:“到旧辽东(辽阳城),由东门而入,外城已为坏毁,城门亦至崩颓,只有虹霓……左右夹道,市肆人居,连甍接屋,肩摩毂击,十百为群。一城之内,周回为三四里,廛角辄揭木板,称以照牌,而书刻其堂号及所卖物货以表之,如所称当字者,即钱肆也;所称杂货者,即百货之所聚也;所称丸剂俱全者,即药肆;书册画图,衣服什物,亦各有号;以黑山升帐,接围廛前,书曰山东大布者,即大布买卖之肆;而处处锦货成堆,璀璨辉煌,眩人眼目矣[4]。”到光绪年间,辽阳仍很繁荣,辽阳城东门到西门大街长5里,“由东门而入,廛市两行相续,自东城底至西城底而止,毫无间断,旗旆百队,弄风耀日,物盛人阜,盛京之副矣[5]。”其繁荣程度仅次于奉天。

在传统的农业社会,人口数量是社会经济繁荣的重要指标。据光绪三十四年(1908)《辽阳乡土志》记载:清朝辽阳户口编审,“久属具文,丁口遂无实数,州署原额征丁五千余,其盈虚增耗,殊难按册而稽”,“驻防旗人遵例,三年一比,而男女小口间或阙遗”。清末“巡警改良,调查户口职业,编入册籍,而户口骤增至数十倍,约计满人十之一,汉军十之三三,民籍十之五。”具体数字:旗人54 243户,民人58 036户,客籍1 832户,共114 000余户,总人口718 067[6]。民国元年(1912),日本人根据宣统元年(1909)巡警总局提供的数字,对辽阳州的户口加以估测,其境内总户数113 677,总人口737 879。其中,城内户数5 379,人口总数35 441[7]。比《辽阳乡土志》记载为多。无论与清朝初年比,还是与清朝中期比,清末辽阳州的人口数字都是惊人的。这么庞大的人口是个巨大的消费群体,其结果必然是输出的减少和输入的增加。

图1 《东三省政略》所附:辽阳商埠界址图

在我们讨论清末辽阳州商品输出和输入之前,有必要先对其物流走向做个大概的分析。正如我们前面已经强调的,辽阳城处在东部丘陵山区与西部辽河平原的结合部上,辽阳城为东西物流的重要结点,因此,在中东铁路没有通车之前,仅就输出而言,辽阳东部山区的产品流向比较简单,即沿着太子河顺流而下,汇聚到辽阳城下,或者就近在太子河港口输出,或者陆运南下,而辽阳城以西的产品,则直接流向太子河沿岸各港口装运出境。输入则走同样的路线,只是方向相反。中东铁路通车以后,通过水运输出和输入的数量减少了,但物流的方向变化不大。关于这一点,辽阳与海城有相似的地方,两者都是物流上的一个结点,区别只在于辽阳城就在太子河畔,而海城则与太子河有段距离,由此看来,辽阳这个结点与太子河的关系更为密切。为了对此时辽阳州商品的输出和输入情况有个比较清晰的了解,我们把《辽阳乡土志》和《南满洲经济调查资料》所保存的相关信息汇总列表(表1),与君共飨之。

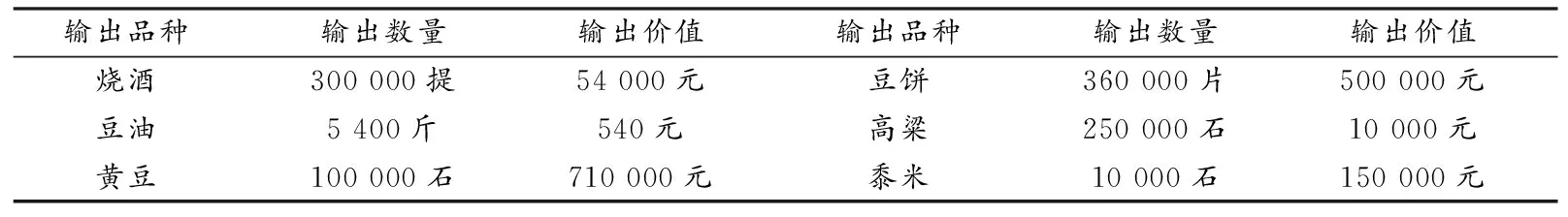

表1 《辽阳乡土志》(1908年)辽阳州商品输出简表

总的来说,表1所列输出各项有23种之多,甚至价值仅70元的中药苍术都包括在内,调查统计比较详细。其中除了纩绸、洋线口袋、车瓦、石灰等属项北上之外,其他基本都南下营口和大连。如果仅以商品的价值计算,北上商品的价值不到输出商品总值的1%,几乎可以忽略不计。在南下商品中,高粱酒、豆饼、豆油、高粱、黄豆等五项的价值约占输出商品总值81%,而这些商品多半要靠水运,这就是说辽阳州全部外销物资中,40%以上要通过太子河水运输出。

《南满洲经济调查资料》所提供的信息并没有《辽阳州乡土志》那样详细,但我们可以用其中提供的数据与表1相关项进行对比。表1输出大豆230 000石,表2输出大豆200 000石;表1输出高粱250 000石,表2输出高粱150 000石;表1输出豆油540 000斤,表2输出豆油3 000 000斤。数字有所增减,但总的来说,差距不大,这说明清末民初,太子河水运还是比较稳定的,并没有出现大起大落的现象。

表2 《南满州经济调查资料》(1912年)辽阳州商品输出简表

关于辽阳州的通过太子河水路的输出输入,在日本国立公文书馆所藏的档案中有份《辽阳太子河水运事情报告》,这份报告长达30页,来自1908年10月份日本驻辽阳领事馆副领事铃木要太郎的调查,其中所提供的数据可能参考价值更大一些。根据这份报告,我们把1908年辽阳州向营口输出物资列成表3。

表3 《辽阳太子河水运事情报告》(1908年)辽阳州向营口输出物资简表

把表3与《辽阳乡土志》(1908年)辽阳州商品输出简表1各项输出商品相对照,就会发现些特别严重的问题:表3输出的烧酒、豆饼、高粱等项,数量上与《辽阳乡土志》记载相同,但此表明确标明全部通过水路输往营口,而《辽阳乡土志》则记载水路和陆路各半,而且输往地还有大连。另外,豆油的输出两者相差高达10倍,数字应该有误,所列各项中只有黄豆一项两表记载相近。

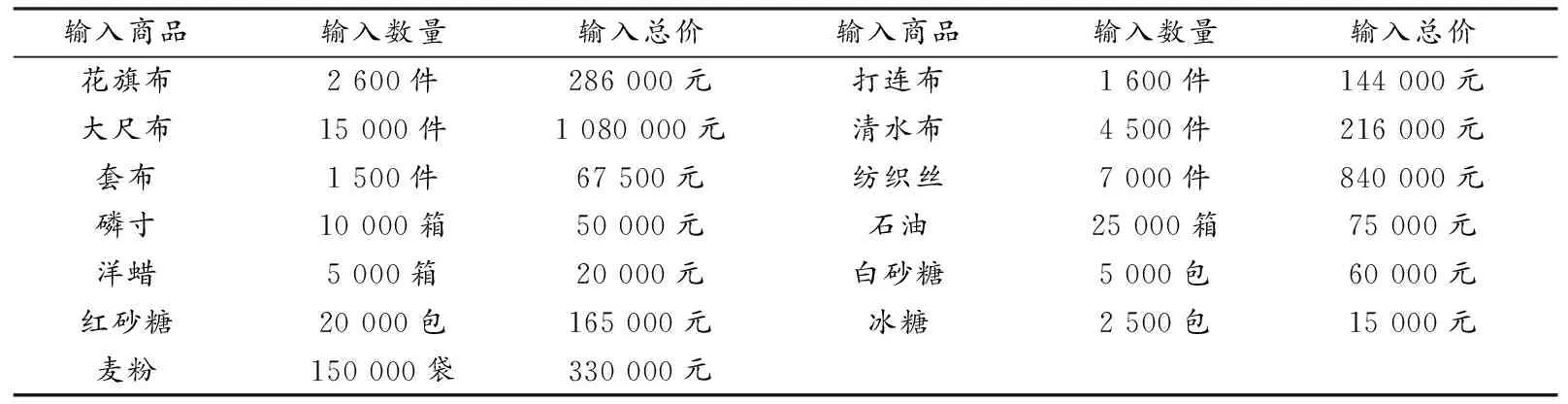

讨论完输出,我们再来讨论输入,为了便于理解,我们把从国内各省的输入和外洋各国的输入分别开来(表4,表5)。

表4 《辽阳乡土志》(1908年)从国内各省输入辽阳商品简表

表5 《辽阳乡土志》(1908年)从外国输入辽阳商品简表

为避免繁琐,有些洋货没有列在表中,如文具、钟表等,每年输入价值应该不少于100 000元。总的来看,辽阳州这年的商品输入除个别商品完全陆运外,基本都是“由营口转运水陆平均”,什么意思呢?就是进口商品中有一半左右是经过太子河水运进来的。表6与上表5相对照,其表中的花旗布、打连布、大尺布、清水布、套布等项的输入量与上表完全相同,这说明后者的数字可能完全取自前者。为什么取自前者?因为日本调查者认为这些数据出入不大。如此看来,现在我们可以得出一个结论:清末辽阳州输入商品中有一半左右来自河运。

表6 《南满州经济调查资料》(1912年)辽阳州商品输入简表

在前面的讨论中,我们已经提到,由于人口的迅速增加,输出物资减少,输入物资增加,从此年辽阳州输出和输入商品的价值比较来看,输出为3 738 690元,输入4 119 650元,输入比输出多380 960元。另外,仅看输出,很多原来用于输出的产品不得不在本地消费,比如高粱酒,清朝末年辽阳高粱酒的总产量有45万提,本地销售三分之一,也就是15万提,输出仅剩下30万提了。再比如说豆油,当地共有油坊23家,每年产量是180万斤,其中126万斤在本地消费,54万斤输出。由此看来,清末辽阳州的输出已经远不如前了,同时由于南满铁路争夺货源,太子河水运已经萎缩,尽管如此,仍然有40%以上的输出靠太子河水运来维持。

二、清末民初太子河沿岸港口与太子河水运

讨论太子河沿岸的码头,主要涉及清朝的两个行政区,一是辽阳州,二是海城县,辽阳州位于上游,海城县处在下游。关于太子河上游码头,宣统《海城县乡土志》(1908年)、民国《海城县志》(1924年)、伪满《海城县志》(1937年)都认定其在辽阳城下,而宣统《辽阳乡土志》(1908年)却没有强调这一点,这可能与中东铁路桥横跨太子河,阻断帆船上行难以到达城下,码头不得不下移有关。事实上,有清一代,辽阳城东太子河畔一直是个重要的水运码头,它承接来自上游本溪,甚至桓仁、宽甸、凤城等地物资,转运来自下游营口等地的商品,是个相当早而且相当重要的物资集散中心[8]。

从本溪等地下行的物资,除了一般的农副产品之外,最大的两项是木材和煤炭。从太子河上游的木材下运,从清初到清末,年年进行,从未中断,关于这一点,我们将在浑河水运有关木税的章节中重点讨论。嘉庆五年(1800),朝鲜使臣朴齐仁前往北京,路经辽阳时,对城内外的繁荣景象,赞叹不已。他在《燕槎录》中写道:“从东门入。辽东城门是重檐,门上刻‘绥远门’三字,门外筑半月曲城,而不设谯楼,此亦东州之一都会也。人民繁殷,廛铺宏丽,寻常层阁,特立竞出,金彩涂丹,比屋皆然。”东门以外,设有木厂,“东北之巨材美木,尽输在此,我国业界所产之材,率多浮筏而来。连抱杞梓,累累堆积,殆不可以数计矣[9]。”朴齐仁说辽阳城东木厂的木材大多来自朝鲜半岛,纯属猜测,因为在当时的条件下,跨流域水运几乎是不可能的,因此可以肯定地说,这些木材均来自太子河上游的东部山区,通过漂流到达辽阳城下。在现存的朝鲜《燕行录》中,关于辽阳城东木厂这并不是唯一的记载。关于煤炭,考虑到清朝祖陵的风水,很多地方禁止开采。开采比较早的煤矿都远在东部山区,尤其以本溪湖(杯犀湖、白西虎等)煤矿最为著名。据《清实录》记载:乾隆三十九年(1774)三月,盛京将军弘晌奏请:“奉天辽阳境内,惟恃白西虎山煤窑分给,但开挖年久未能似前丰裕,而开原、广宁、牛庄等城,运用络绎,价长数倍。复州等城,距窑数百里,运致维艰。查白西虎山迤南之鹞子峪,复州所属之五虎嘴,均属产煤地方,并无关碍陵寝风水,应请招募旗人,自行出赀开采,由臣会同府尹,各给印照一纸,造具夫役名姓册,报地方官查核,照例征收税银,作为正项。”获得朝廷批准[10]。本溪湖煤矿位于太子河畔,通过这段记载,我们得知:此前开原、广宁、牛庄、复州等城用煤,均来自本溪湖煤矿,从辽阳到开原、广宁等城只能走陆路,从辽阳到牛庄、复州可走陆路,也可走水路,但从本溪湖到辽阳这段路,走水路更为经济。乾隆年间,除本溪湖矿之外,在太子河上游还有其他煤矿也在开采,如窑子峪煤矿,乾隆五十七年(1792),由盛京将军琳宁奏准封闭[11]。新洞沟、东柳塘等煤矿,乾隆五十九年(1794),也由盛京将军奏准封闭[12],但后来重新开采,道光七年(1829),由盛京将军晋昌奏准与白土岭、西柳塘等矿一起再次封闭[13]。这些煤矿在开采期间,产品必须外运,是用大车陆运?还是用木船水运?我们很难回答,但陆运和水运相比较,显然水运要经济得多。清朝末年,太子河上游的水运活动仍然很活跃。在《辽阳太子河水运事情报告》中,日人铃木要太郎对本溪到辽阳之间的水运活动有段比较详细的描述:“每年夏天,河水涨溢,水量增加,可行船距离长达400余里,与南沟碱场地方,北沟平顶山地方相通”。每到适合航运的季节,“河中顺流而下的木筏达到2 000余张,从而满足辽阳及附近地方建筑用材的需要,仅此一项,每年交易额就可达到10万元左右。运送其他产品,要利用木船,每只船长1丈8尺到2丈,宽2丈;河水深2尺5寸到3尺,很浅,故遇到浅滩时必须撑杆而过。每年5—6月,河水增加,来自桓仁、宽甸等县的大豆、豆饼等物资,搭载木船下行,到辽阳城东门外停泊,再搬运到城内的船店。另外,田师傅沟、牛心台、本溪湖等地方盛产煤炭,木船可以直接把其运到辽阳,甚至运到辽阳城以西的干河子和小北河等地卸载。每年五、六、七、八、九五个月为盛水期,六、七两个月河水最旺,故有时一天就有七八只,甚至十二三只到达,城东码头泊船甚至有时竟高达80~90只,每船的载运量可以达到4 500斤左右。顺本溪湖到辽阳,大约160里,顺流而下,需要船夫2人,满载煤炭船只二天半至三天到达;返回时,携带些棉花和杂货,因为逆流而上,一个船夫往往管理两条船,而所用时间是来时的一倍左右[14]。”本溪到辽阳之间的水运在民国年间还在维持,这点在中日文献中都有记载,如日方文献《辽阳与鞍山》中有专节介绍。另外,民国《辽阳县志》(1928年)也明确记载:“航路惟太子河达营口之一途。由县城而上本溪湖,可行筏,利运木料煤炭货物。由县城而下,可行帆船,近有人用浅水汽船拖带风船,于运输不无补裨云。”“小北河以上,至本溪湖仅可行木筏,小北河以下至营口,则帆船往来自如,水涨发时,可驶轻便轮船,亦运输之一利也[15]。”1969年汤河水库建成蓄水,截断了太子河上最大的支流,干流河水明显减少,太子河木筏水运基本退出历史舞台;1973年参窝水库建成蓄水,截断太子河干流,太子河上游残存的木筏水运最后退出了历史舞台。

上游的码头在辽阳,下游码头在哪?很多文献都认定营口是太子河下游的“埠头”,但这种说法很不确切,因为浑河和辽河的下游“埠头”也是营口,这样容易把辽河与浑河、太子河主干流关系弄混了。比较贴切的说法应该是:太子河和浑河的下游埠头都在三岔河,因为到了三岔河,太子河和浑河最终汇入辽河干流。

讨论太子河水运,首先要明确结冰和解冰,即太子河什么时候结冰封河,什么时候冰融开河,因为水运吗,有水是前提。根据诸多文献的记载,从辽阳到营口这段河道,结冰期一般在每年的10月末到11月初,即是农历小雪前后封河,解冰期一般在3月下旬到4月上旬,即农历春分前后。至于结冰和解冰具体是哪一天,每年都有些差别,关于这一点,日本驻奉天各领事馆有人专门调查记录,然后汇报给日本外务省,但也是个大概的约数,如据日本人调查:根据太子河十年解冰时间的记录,最后得出结论:十年中,每年最接近的解冰时间为3月21日。

河水解冰,船只就可以运行了,故太子河每年可以从事水运的时间在3—10月之间,也就是说,太子河每年有效的水运时间只有8个月左右。在此期间,对水运影响最大的因素是河水,即河水的深度和宽度,由于受到气候和降水的影响,一年当中的不同月份,河水深浅变化很大,根据深浅变化,人们把可以进行水运的时间分为减水期、增水期和平水期。一般说来,三、四、五三个月是减水期,河水逐渐减少;六、七两个月是增水期,河水在逐渐增加;八、九、十三个月是平水期,没有明显的增加和减少。据辽阳实业会调查:1908年前减水期最浅的地方是太子河铁桥到小北河之间,河深2尺左右;小北河到小河口间,河深3尺左右;小河口到三岔河之间,河深4尺左右。河面宽度,在减水期,太子河铁桥下河宽80尺左右,小北河附近河宽110尺左右,唐马寨附近河宽120~130尺,小姐庙、三叉河附近河宽150~300尺[16]。另据《辽阳太子河水运事情报告》记载:1908年8月上旬(平水期)对河底进行测量:太子河铁桥下到小北河之间河深1.7~1.8尺;小北河到小河口之间河深3.4~3.5尺;小河口到三岔河之间水深4.3~4.4尺。河水深浅决定了船只能否到达,也决定了船只载重多少。一般来说,增水期,由于水深流急,无论牛船还是槽船都可以在辽阳以下全程航行;而到了减水期,铁路桥到小北河之间,河水越来越浅,尤其金儿屯、羊角湾等河段,只能使用吃水很浅的牛船载货,而且两只牛子也不顶原来的一只。就是进入平水期,牛子的平均载重也只有10 000~12 000斤;羊角湾到小北河之间,水深达3尺余,牛子平均载重量可以达2万斤。由于水浅,辽阳至小北河之间很少见到槽船,而小北河到小河口之间,最浅时3.4~3.5尺,牛船可以航行,但满载的槽船航行仍有困难。由于受限于不同季节河水深浅的变化,我们可以把辽阳到小北河以上河段看作是严重受限河段,把小北河到三岔河看作是一般受限河段,把三岔河到营口看作是自由航行河段。但是,这种划分主要是针对减水期和平水期而言,到了增水期,太子河航运条件会大大改善,不但船只在干流活动自如,而且某些支流亦可通航。比如太子河的支流北沙河,发源于抚顺,经灯塔县境内向南流淌,在干河子以北8里处汇入太子河。此河平时水量很小,河口仅30尺宽,船只很难进入,但到增水期,小牛船可以沿河上溯30~40里装卸。浑河支流与太子河的汇合点在小北河南5里地口门(《辽阳乡土志》称“底口门”)、曾口门附近,增水期航行在太子河的船只可以从此处北上,进入浑河,进而到达浑河码头长滩,也可以到达辽中县城,以及县城西北的四方台等地。在小河口附近,增水期间,小牛船可以深入杨柳河30多里,到达海城县腾鳌堡装卸[17]。所以,就太子河水运而言,减水期、平水期、增水期是完全不同的航运环境。

图2 1908年太子河沿岸港口位置简图

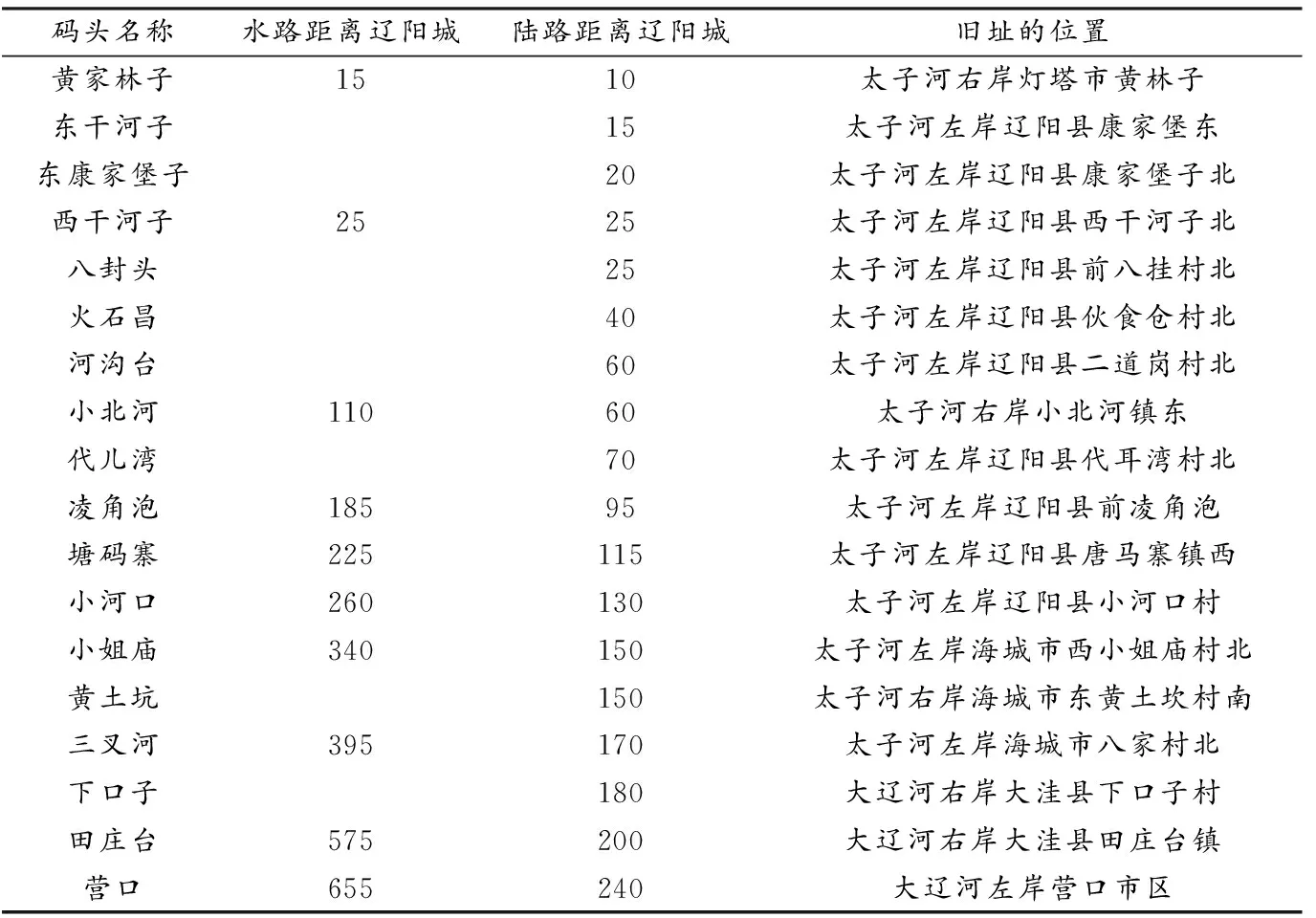

长期的太子河航运活动在沿岸形成了一连串的港口码头,正是因为这些码头的长期存在,才支撑着沿河水运的持续和发展。

表7 《南满洲经济调查资料》(1912年)所载太子河两岸码头简表

《辽阳太子河水运事情报告》(1908年)记载的太子河沿岸港口与上表所列港口有一致的地方,也有不一致之处,其所列距离辽阳最近的港口是韩家店,韩家店旧址在南满铁路以东的太子河西岸,今天韩夹河村附近。韩家店以西太子河沿岸各港口,分别为东西干河子、东康堡子、八卦头、羊角湾、月河子、阿沟台、小北河、道岔子、代儿湾、凌角泡、塘马寨、小河口、小姐庙、黄土坑(黄土坎)、下口子、田庄台、营口等。今天,这些港口,除了个别不能确指外,大多与上表所列各港相同,而且名称变化也不大。这些港口中,东西干河子距离辽阳较近,在减水期还可以装卸货物。小北河,港口较大,居民较多,是减水期槽船上行的最远点。据铃木要太郎在《辽中县一般事情》(1914年)中记载:小北河当时有居民850户,5 400口,共有杂货店8家,即天增益(资本金12 000元)、帖义恒(8 000元)、源义远(8 000元)、永盛泉(5 000元)、华巨东(2 000元)、德巨源(1 000元)、大记号(1 000元)、永远合(2 000元)、广增庆(2 000元)等[18],是个较大的物资集散中心。其他码头一般都是沿河小村庄,小点的50~60户,大点的140~150户,居民大多从事农业生产,也有从事与水运有关的劳动或服务[19]。另外,除个别码头之外,多数码头在太子河南岸和东岸,这与输出货物的来源和输入货物的市场有着直接的关系。

水运,顺流而下和溯流而上有很大的时间差,关于这点,《南满洲经济调查资料》(1912年)与《辽阳太子河水运事情报告》(1908年)记载完全相同。具体来说,从辽阳到营口下行:辽阳—小北河:1天;小北河—小河口:1天;小河口—三岔河:1天;三岔河—下口子:1天;下口子—营口:1天。从辽阳到营口下行,总计需要5天时间。从营口到辽阳上行:营口—下口子:1天;下口子—三岔河:1天半至2天;三叉河—小河口:2至2天半天;小河口—小北河:2天;小北河—辽阳:1天半至2天。从营口上行,总计需要8~9天半。完成一个往返,大约需要13~14天半。一般来说,从事太子河水运的船只,每年多则往返12~13次,少则往返6~7次,每只民船每年平均往返9次,根据1908年牛船槽船平均载重80石计算,每只往返于辽阳—营口间的船只每年可以运送物资720石。

既然如此,清末太子河上究竟有多少船只在运营呢?日俄战争以前,太子河上航行的船只众多,战后急剧减少,1908年前后,只有战前的一半左右。加之,太子河水量逐渐减少,各处行船的障碍不断增多,南满铁道扩大经营项目,这都对太子河水运形成巨大的压力。据辽阳实业会调查:宣统元年(1908),从辽阳到三岔河之间,有牛船368只,槽船82只;三岔河到田庄台之间,有牛船106只,槽船38只;营口有牛船500只,槽船250只。另据营口钞关调查:1908年,在太子河和辽河本支航行的牛船和槽船总计约4 500只,其中牛船约3 000只,槽船约1 200~1 300只,驳船约180只[20],在太子河从事航运活动的船只约占总数的五分之一,也就是900只左右,如果除去不能上行太子河的驳船,再按照船只总数最低值估算,在太子河航运的船只也就800余只左右。另据日本驻辽阳领事馆调查:1908年,从辽阳到三岔河间航行和停泊的牛船368只,槽船82只,总计450只。从三岔河到田庄台间,有牛船106只,槽船38只,总计144只。辽阳到田庄台间,共有牛船474只,槽船120只,总数为594只。另外,营口停泊牛船500只,槽船150只,驳船180只,从事辽河航运的船只共有4 500只,但我们很难分出哪些船只在太子河从事水运。根据下口子河防税局的记录:在太子河往返的船只,有牛船600只,槽船300只,总计900只。实际上,在太子河航行的牛船和槽船并没有那么多,随着航运的衰落及河道条件的恶化,牛船和槽船都在减少,所以日本领事馆调查人员给出的数字是:在太子河从事航运活动的牛船约有500只,槽船约有150只,总计650只左右[21]。

《南满洲经济调查资料》(1912年)与《辽阳太子河水运事情报告》(1908年)两份资料,调查时间相去不远,前者基于辽阳商会的调查,后者基于日本领事馆的调查,但两者的结论有很大的差别:前者估计太子河运船有800余只,后者估计有650只左右。由于两者估计的船只数字不同,所以导致折算出的1908年太子河全年总运量也有很大的差别:《南满洲经济调查资料》以800只为基数,每只平均往返9次,总共运行了14 400次,往(下行)为7 200次,返(上行)为7 200次。如果往(下行)每次每只平均载货70石,总数就是504 000石;返(上行)每次每只平均载货21 000斤,总数就是151 200 000斤,即15 120万。如果仅以三分之二计算,返(上行)货物也有亿斤以上。如果每件商品120斤,总计通过太子河水运输入商品84万件。《辽阳太子河水运事情报告》估计太子河运船总数为650只,从事沿河贸易的总数为520只,如果每只平均往返8次,总数是4 160次。如果以每只船平均载重80石计算,每年总运量是332 800石。也就是说后者估算的往返运量不如前者往(下行)的运量,显然低估了。在本章的第一部分,我们已经讨论了1908年辽阳州的输出情况,仅高粱和大豆两项,就高达48万余石(大部分水运),这个数字与《南满洲经济调查资料》的估算数字50多万石非常接近,故其对每年太子河水运总量的估计比较接近事实。

三、太子河下游的海城及腾鳌、牛庄两港

研究太子河航运,离不开海城,因为太子河下游就在海城境内,换句话说,清代太子河能够常年通航的地区只有辽阳州和海城县。海城的地理位置与辽阳类似,也在辽东丘陵与辽河平原的结合部上,海城以东是丘陵山区,过了分水岭就是鸭绿江流域的岫岩和凤城;海城以西是辽河平原,地势低洼,直到海岸。历史上,辽阳和海城一直是东北最为富庶的地区,清朝顺治年间,实施辽东移民政策,最初设置的两个县只有辽阳和海城。清代推行旗民二元体制,旗署设在牛庄,民署设在海城,但无论是牛庄城还是海城县,其管辖范围都比今天要大得多,所以我们说海城和牛庄是辽河航运最早和最发达地区。

关于海城境内的辽河航运,我们已经进行了很多直接和间接的讨论,所以在这里,我们主要通过对清末民初相关文献的梳理,从而使研究更为完善和全面。

清朝前期,海城与东北其他地区一样,户口信息中有民无旗,而且民人也仅仅是统计丁口而已。如《盛京通志》(乾隆元年)记载:乾隆三十六年(1771),海城县共有丁6 610[22]。由于清朝户口统计数字的缺失,后人很难知道丁与民之间的确切比例,甚至民间有“一丁遮百口”的说法。假设丁与民的比例是1∶3的话,全县应该有民近2.5万人。再假设旗民比是1∶1的话,全县总人口应在5万左右。乾隆中期,海城境内绝大部分土地已经开垦,甚至出现了旗民争地的现象。区区5万左右的人口,占有如此辽阔的耕地,经济的富庶和产品的过剩可想而知,其结果必然是输出的持续增长,但到了清朝末年,情况发生了根本性的变化。据《海城乡土志》记载:宣统元年(1909),海城县通过警察系统进行人口统计,此年全县共有100 395户,698 823人(《南满洲经济调查资料》记载此年全县有100 395户,698 869人。两者记载户数相同,人口数略有差别);海城城内居民有1 816户,10 672口[23]。清朝末年,海城全县已经有居民近70万,其中海城城内居民万余人。人口的迅速增长,在创造财富的同时,也消费了大量的农副产品,直接导致当地商品输出的减少和输入的增加,而这些都与辽河航运有着十分密切的关系。下边我们就来讨论一下清朝末年海城县的商品输出和输入情况。今天,我们所能利用的文献仅有宣统元年(1909)编纂的《海城县乡土志》和《南满洲经济调查资料》海城部分。需要说明的是,后者编写时间虽然比前者要晚几年,但文献中所利用的资料和数字却大多来自宣统元年(1909)海城商会的调查,所以两者差别不大。

表8 《南满洲经济调查资料》(1912年)所载运到海城城内的货物简表

这些商品主要来自铁路以东或海城附近,其中运入大豆5万石,城内各油坊用去约25 000石,各豆腐房消耗若干;运入高粱(红粮)3万石,酿酒用去8千石,居民消费若干(表8)。上表中的10项,在如下出口商品名单中,只有高粱、柞蚕丝、蚕绸等项,而小麦、糯米、米、粟、药材、青麻等项都在本地消费了。

表9 《海城县乡土志》(1909年)记载全县主要商品输出情况简表

从表9的统计数字来看,清朝末年,海城县输出的商品仍然是红粮、青豆、豆饼、豆油等,但很多在本地销售,如红粮20万石,青豆10万石,豆油80万斤,特别是烧酒,仅海城城内有烧锅3家,全县每年酿造高粱酒400多万斤,黄酒5万多斤,全在本地销售,没有输出。另外以往输出量很大的元豆也在境内销售8万石。与输出萎缩的同时,输入则十分活跃。总的来说,输入的商品分为三类,就是北货、南货和洋货。北货,即来自北方的商品,如柳片烟(100万斤)、豆油(10万斤)、线麻(200万斤)、靛青(50万斤)、元蘑、木耳(52 000斤)、土碱(6万块)、面碱(600包)、烟土(1 000包)等,这些都是土特产品,主要来自奉天北部、吉林和黑龙江地区,基本采用陆运方式,即使是来自东蒙古的土碱和面碱也没有走传统的水路,这在某种程度上反映了辽河航运衰落的趋势。这些商品进入海城以后,绝大部分就地消费,但也不排除有些商品再次输出,比如豆油等商品都在如上的输出名单之内,只是再输出的时候,就要走水路了。南货,即来自中国南方各省的商品,包括绸缎、棉花、花洋布、大尺布、瓷器、金银铜铁器,以及纸张水果等。一般来说,受大众欢迎的布匹数量较大,如输入大尺布35 000件,套布52万件,桥布46万件。运输方式都是水运,比如贡缎等6种高级布料是“由苏杭水运”;素卜绸等2种布料“由山东等水运”;江北棉花等23种商品“由上海水运”;大尺布等2种商品“由通州水运”;海纸等5种商品“由宁波水运”;茶叶等2种商品“安徽水运”;瓷器等2种商品“由江西水运”;铜锡等4种商品“由云南等处水运”。洋货,即来自国外的商品。此年输入的洋货,总共涉及86种商品。数量比较大的如花旗布35 000匹,斜纹布25 000匹,洋油8 920箱;洋面8万袋;洋铁30万斤;纸烟8 600箱,这些商品来自美日等国,通过水运进入海城境内。南货和洋货都是通过“水运”,但是,有的标注明确,如此年海城输入煤(4 000万斤)、炸(2 000万斤)、焦(1 500万斤)均“由开平运入营口,水陆兼运,岁销本境等处”。意思是说,这些煤炭和煤炭制品在营口上岸以后,有的通过陆路,有的通过水路进入海城。但有的标注并不明确,如花旗布“由外洋水运营口、大连湾,岁销本境等处[24]。”其中有多少是从大连输入的,有多少是从营口输入的,即使是从营口输入的,多少走陆路入境,多少走水路入境,都不清楚。所以,《海城县乡土志》(1908年)中有关商品输入输出的记载只能用来参照和思考,不能作为研究辽河航运的精确数据。

从总体上看,与清朝中期相比,海城县无论输出总量还是输出种类,都已萎缩了,但输出和水运还在持续,因此,我们仍有讨论的余地。在如上的讨论中,我们是把清末的海城县看作整体,海城县城是物资集散中心,但从研究辽河航运的角度讲,我们可以把其大体划为两个部分,即东部的丘陵山区和西部的辽河平原,其分界线就是南满铁路。铁路以东的丘陵山区,土地瘠薄,产出有限;铁路以西的平原沃野,物产丰富。在中东铁路没有通车之前,由于受到辽河航运的影响,辽阳、海城一带的商品流动呈东西方向,即从东部山区到太子河沿岸。这样海城县城就成为一个巨大的物资集散中心,不但汇聚了来自东部山区的货物,也汇聚了来自海城以北各地的货物,然后再输送到太子河沿岸,因此,它成为辽河航运的重要结点。中东铁路通车以后,来自北方的物流断了,来自东部山区的物流也为铁路所截,最后用于水上输出的就所剩无几了。而铁路以西就不同了,每当水运季节,沿河上下的农副产品,会自动向港口会聚,输入品也会在港口登陆,然后向东流动,这样,虽然整体上辽河航运呈衰落趋势,但太子河沿岸码头的经济活动仍然比较活跃。

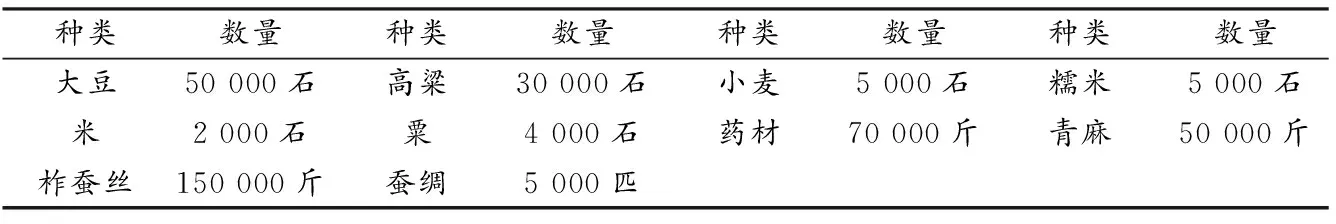

海城县境内太子河沿岸码头,首推腾鳌堡和牛庄。

腾鳌堡位于太子河东,东北距辽阳75里,东南距海城60里,西南距营口150里。清代,从沈阳南下营口,有三条道路可供选择:一是经辽阳、海城、大石桥向西折向营口,是官道,算是东路;二是经辽阳、沙河、牛庄到营口,算是中路;三是经辽阳、腾鳌堡、牛庄到营口,算是西路。三条道路中,中路和西路路途稍近,且经过商业重镇牛庄,所以走的人较多,特别是冬季的大车运输,更愿意选择中路和西路。除此之外,发源于东部山区的杨柳河从腾鳌堡北部流过,经腾鳌堡以西的接官堡、新台子,在小河口汇入太子河。杨柳河虽然并不宽深,但可行驶小船,每到雨季,河水上涨,小牛船可以到达腾鳌堡附近。腾鳌堡相距小河口近30里,在杨柳河南岸形成的道路,笔直平坦,利于大车运输,这样,久而久之,小河口就成为太子河左岸一处重要的码头,而其身后的支撑者,就是腾鳌堡。

图3 腾鳌堡小河口港位置简图

腾鳌堡,早年叫胡贵屯,后来改称腾鳌堡,从现存后金天聪年间《新建腾鳌堡保安寺碑记》记载可知,那时腾鳌堡就已经存在了。大约乾隆初年,随着辽东经济的恢复和发展,腾鳌堡开始出现繁荣景象。乾隆八年(1743)《重修腾鳌堡保安寺禅堂碑记》中说:“会值国朝运龙之际,黍稔歌丰之秋,芟其芜草,平其断堑,委群材,会百工,弗使昔日之盛地,反为今日之秽墟。”乾隆三十六年(1771)《重修腾鳌堡保安寺碑记》中把腾鳌堡与古都洛阳相比,说其“千山峙于左,辽水绕于右,背邙面洛胜地也。”还说其“路系通衢,络绎不绝,迁客骚人,多会于此[25]。”虽有点夸饰,但此地因交通便利导致经济繁荣则符合事实。由于内河航运和港口经济的发达,为调整当地的经济秩序,腾鳌堡很早[26]就出现了三会公所。据现今保存下来的《腾鳌堡三会公所碑》碑文记载:光绪十九年(1893),因为三会公所修建年久,简陋窄小,由商会会长苑成兴主持,在腾鳌堡东杨柳河畔重新选择基址,修盖内院及房屋10余间,第二年增修外院及房屋20余间。此时,之所以大兴土木,碑文中说得很清楚,那就是由于商业的发展,腾鳌作为重镇,奉军常年驻防,“绅商辐辏,冠盖纷纭”[27],所以,为了与之相符的形象,才花这么多钱做这样的事情。

由于腾鳌堡南通牛庄、营口码头,西达小河口码头,大车运输业迅速发展。清朝末年,腾鳌堡有居民约800户,6 000口,不算太大的城镇,但却有大车店和牛车店6家,其分别为义和店、徐家店、王家店、庆家店、张家店、王家店等。按照惯例,大车店为车夫提供食宿,伙食标准为米饭4碗及蔬菜和烧酒;牛车店,亦为车夫供应高粱米饭及豆腐菜,当然营运方也要为店里提供一定的费用。腾鳌堡的大车,冬季每天可走百里,春秋两季可走80~90里,夏季可走70~80里。每天所走的路途越远,运费就越便宜。冬季的时候,大车比较繁忙,主要承运前往牛庄营口的大豆、豆饼、豆油和烧酒等物品。冰融以后,小河口河运忙碌起来,腾鳌堡的大车要承担起腾鳌堡和小河口之间的运输任务。等到秋季时,河水上涨,牛船,尤其是小牛船会溯流而上,到达腾鳌堡河岸直接装卸。小河口码头停靠的主要是牛船和槽船,其中牛船最多,水量最大的时候,从小河口出发的槽船可以装载80~90石;牛船可以装60~70石,顺风3日可以到达营口,溯航5日可以返回[28]。

据新编《腾鳌镇志》记载:据清光绪二十八年(1902)的调查:冬季,腾鳌堡每集日上市粮食(大豆、高粱、小麦)达到200余车,约40万斤,加上路经此地运往牛庄营口的粮食,每天超过500车,约100万斤。航运的繁荣促进了当地加工业和服务业的发展,每年腾鳌堡酿酒业要消耗高粱80余万斤,榨油业要消耗大豆328万多斤。咸丰元年(1851),镇内发长凤烧锅开业,每年生产烧酒约24万多斤,除本地销售外,剩余全部销往营口、盖平和辽阳一带。清朝末年腾鳌镇有从事酿造、榨油、杂粮、菜铺、车店、铁器、杂货商等100多家。民国二年(1913),广益达油坊开业,1932年广生玉油坊开业,到1936年,腾鳌堡共有大小商户139家[29]。腾鳌堡的航运业,据居民们回忆:到日伪统治时期的1932年前,杨柳河还有“槽子”和“牛子”进入,装卸货物后出小河口往返于营口之间。1937年以后由于鞍腾公路的修筑,使得这里的交通更加便利,腾鳌的经济更为繁荣,商号达到290余家,故鞍山市特在此地设立商务分所[30],但必须加以强调的是,这些与河运已经没有多大的关系了。

图4 海城牛庄港位置简图

海城境内陆路交通发达,距离港口不远,如从海城到营口港只有110里,到田庄台120里,到牛庄40里,到腾鳌堡60里,西部农村可以就近港口输入和输出,滞留时间很短,特别在冬季,更是如此。来自东部山区和岫岩等地物资的输出和输入一般要经过海城,然后到达牛庄和营口。海城城南有海城河,发源于海城东部弟兄山,全长约180里,从东向西,流经析木、海城、小码头等城镇,在牛庄北小姐庙汇入太子河,历史上牛庄之所以成为重镇,小姐庙之所以成为港口,与海城河不无关系。从太子河畔的小姐庙码头到牛庄镇,距离8里,通航不成问题。今海城西20里海城河南岸有小码头村,顺治年间就“比屋千家,为最富饶”[31],据实地采访,民国年间还有牛船在小码头河岸停泊,看来这里确曾是个河运码头。小码头村以上,河水很浅,民国年间从城南进城可以徒涉,但夏秋季节,也有小木船从析木下行到达牛庄,甚至新中国成立以后,还有从东部山区运送石料的木船下行,但从海城河的自然条件来看,其运量不会太大。

牛庄是辽东地区最早形成的商业城镇。乾隆五十二年(1787),牛庄已有广兴号、新兴号、益顺当等280多家商号。嘉庆八年(1803),牛庄有顺祥号、天庆堂、锦兴号、同兴号、玉成号、立兴号、德顺号、聚盛斋、赵碾房、广兴粮房等204家商号。光绪三十二年(1906),海城县创办商会,牛庄成立分会,“统筹商务,调解纠纷,商务协进,奖工劝业”,对商业发展起了很大的促进作用。清末到民初,“牛庄商业兴盛,全城幌杆林立,招牌迭挂。当时曾有‘南麒麟(广告),北招牌,中间夹个望乡台(门额)’的说法。每年正月初六开市,从东大桥开始,鞭炮的纸屑铺满大街小巷,厚达数寸。”直到20世纪30年代,牛庄的商号和商铺还有295家之多[32]。康熙年间,牛庄镇内修建了一座关帝庙,乾隆年间多次维修,到了道光年间,由于半个多世纪没有维修,寺庙已经破败不堪,据道光七年(1827)《重修牛庄关帝庙碑文》记载:此事引起在牛庄经商各省商人的注意,“山东、山西、直隶三省经理人蓄意重修者久之,虽然好善,固有同情,而无大力者率之以趋,明其机不畅。道光六年春,本城旗官将军衙门堂主事果公征侍郎永公,爰倡议重修,谋之防帅荣公,巡政薛公,咸曰善,乃于七月邀集三省经理人九十余家于冀兖青扬会馆,同商盛举,是日即席而蠲资者已得六千余金,荣公、薛公、果公、永公等又分募其不足,一月得二万余金,遂于是年八月兴作[33]。”动员90余家商号参与募助,看来牛庄的商业和商帮还是相当活跃的。除了关帝庙之外,牛庄城内外还分布着二十余座寺庙,其中表现海洋文化符号的天妃庙就有二三处。

据《海城县志》记载:宣统元年(1906)时,因牛庄南通营口,北通辽沈,为水陆交通孔道,“河北一带之农产物多集散于此地,商铺八十余家,设有商务分会并马市税局”,同时设有商务分会的腾鳌堡有商铺70余家,田庄台有商铺160余家,由此看来,此时腾鳌堡、牛庄、田庄台三处与河运密切相关的城镇,牛庄略强于腾鳌堡,却不如田庄台[34]。就商业贸易而言,牛庄有自己的优势,也有其劣势。就优势来说,小姐庙码头河水较深,不论在盛水期,平水期,还是在减水期,槽船都可以正常进出,没有多少障碍。即使减水期,在太子河可以到达小北河,在浑河可以到达长滩,在辽河可以到达通江口,正因为这一点,牛庄得以长期保持较为繁荣的景象,牛庄城内人口甚至超过海城。据日本人编辑的《满洲事情》记载:民国年间海城城内共有2 300户,14 500口,而同期的牛庄城内“市街东西三清里,南北二清里”,共有3 000户,15 000口,而在牛庄城以北8里,太子河南岸的码头“小神庙(小姐庙)”村也有150多户居民,这在当时来说,已经是个很大的村庄了。除了水运条件有利之外,牛庄还有个有利的陆路交通优势,那就是它处于沈阳、辽阳等地南下营口的孔道上,每年11月,河水封冻,水运停止,满载农副产品的大车滚滚南下,直到次年四月。据统计,平均每天有约300辆大车在牛庄路过和休息,给城镇带来了巨大的商机和活力[35],这是牛庄得以长盛不衰的重要原因。