椎间孔镜直视下射频消融术在小关节源性下腰痛的临床疗效观察

田雪峰

(新疆阿克苏地区第一人民医院疼痛科,843000)

下腰痛是脊柱外科的常见病之一,患者以腰骶部、骶髂和臀部疼痛为典型症状,可伴有下肢放射痛、麻木、无力等其他表现[1-2]。近年来,腰椎小关节退变所引起的小关节源性下腰痛逐渐受到临床重视,但其治疗仍处于摸索阶段[3],我们尝试在椎间孔镜直视下,采用脊神经后内侧支消融术进行微创治疗,取得了较好的效果。为进一步探讨该微创手术的疗效,我科于2014-10-2016-1随机选择70例小关节源性下腰痛患者,并进行了分组对照研究,现将结果报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

70例患者中,男39例,女31例;患者年龄为41-79岁;疼痛时间为3-70个月;其中17例伴有牵涉痛,9例有腰椎减压植骨融合手术史。根据70例患者的选择和知情同意,其中42例选用椎间孔镜下脊神经后内侧支消融术治疗(观察组),28例采用非甾体类药物治疗(对照组)。

1.2 治疗方法

(1)对照组 28例患者均给予双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(商品名:戴芬,生产厂家:Fujisawa Deutschland GmbH,批准文号:国药准字H20100590,规格:75 mg*10 s),1 粒/次,1-2 次/d,服用2周。

(2)观察组 均采用椎间孔镜下脊神经后内侧支消融术治疗。所用器械为:椎间孔镜为德国maxmorespine椎间孔镜系统;射频系统来源于北京北琪R-2000B型射频治疗仪。患者术前以脊神经后内侧支封闭术确定病变责任节段,并将责任节段及其上一节段的脊神经后内侧支予以消融术治疗。患者取俯卧位,将责任节段椎弓根外上侧定位并做好标记,局麻后,在C臂机引导下,将穿刺针成功穿刺至责任节段上关节突与横突根部交界处(图1),将穿刺针退出并固定导丝,切开皮肤0.5 cm,将椎间孔镜的软组织扩张器与工作套管沿导丝插入后,置入椎间孔镜,以射频刀头对脊神经后内侧支进行探查,并给予射频消融术,术后退出椎间孔镜系统,缝合切口。

图1 经体表定位穿刺、C臂机透视引导下,穿刺针到达关节突与横突根部的交界处

1.3 疗效观察(1)记录观察组42例患者的手术切口长度、术后下地活动时间,对照组28例的药物不良反应情况;(2)于治疗前与治疗后1个月、3个月和术后1年,对两组患者进行腰椎的疼痛视觉模拟评分(VAS)和腰椎功能JOA评分,并进行治疗前后比较,以及组间比较。

1.4 统计学处理 计数资料均给予卡方检验,计量资料以均数±标准差的形式(±s)表示,采用 t检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

观察组手术时间为36-70 min;术中出血5-10 ml,仅3例患者牵涉痛改善效果不佳,所有患者术中未出现脑脊液漏、下肢功能障碍等并发症。对照组治疗1周后,3例出现胃肠道不适症状,经给予奥美拉唑对症治疗后明显好转。两组患者均完成治疗过程,并获得门诊或电话随访,无中途退出或脱落病例,具体情况如下:

2.1 两组基线资料情况

两组患者基线资料对比,见表1。两组中,患者年龄、性别、既往手术史、伴随牵涉痛情况,均较为一致(P>0.05),但选择微创手术的观察组患者疼痛时间明显比对照组长(P<0.05)。

2.2 治疗前后VAS评分

由表2可见,治疗后1、3个月和治疗后1年均显著低于对照组(P<0.05),且两组的VAS评分变化趋势来看,观察组也显著优于对照组。

2.3 治疗前后JOA评分

由表3可见,观察组治疗后3个月和治疗后1年均显著高于对照组(P<0.05),且两组的VAS评分变化趋势来看,观察组也显著优于对照组。

表1 两组下腰痛患者的基线资料情况

表2 两组下腰痛患者治疗前后的VAS评分比较(±s)

表2 两组下腰痛患者治疗前后的VAS评分比较(±s)

注:*表示与同组治疗前比较,P<0.05;#表示与治疗前比较,P>0.05

组别 例数 治疗前 治疗后1月 治疗后3月 治疗后1年观察组 42 7.2±1.5 1.7±0.5* 1.6±0.4* 1.1±0.3*对照组 28 7.1±0.7 3.4±0.6* 4.8±1.2* 6.0±0.8#t值 0.329 12.858 16.045 36.17 P值 0.743 0.000 0.000 0.000

表3 两组下腰痛患者治疗前后的JOA评分比较(±s)

表3 两组下腰痛患者治疗前后的JOA评分比较(±s)

注:*表示与同组治疗前比较,P<0.05;#表示与治疗前比较,P>0.05

组别 例数 治疗前 治疗后1月 治疗后3月 治疗后1年观察组 42 15.6±1.4 23.5±2.3* 24.1±3.6* 23.8±3.1*对照组 28 15.2±1.7 25.3±2.1* 21.8±4.0* 18.1±1.4#t值 1.074 3.319 2.505 9.113 P值 0.287 0.002 0.015 0.000

3 讨论

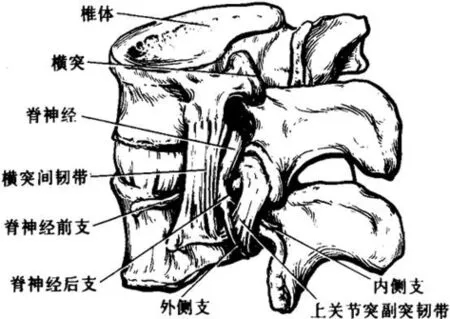

在解剖学中,脊神经由椎间孔外侧分为前后两支,而前支形成腰骶神经丛,后支则经骨纤维孔、于横突间韧带分为内、外侧支,其中后内侧支在下位椎体横突的上缘,于上关节突的外侧向后下走行,绕上关节突后,走行于关节突和副突间的骨纤维管内(图2),且发出细支分布于关节突关节与附近的肌肉。当脊柱产生退变时,小关节的应力增加可挤压关节软骨间的滑膜皱褶,刺激传递到关节囊的神经感受器,通过脊神经后支的内侧支传导从而引起腰痛。研究认为[4],每个节段的脊神经至少支配相邻同一关节以及下一节段的腰椎小关节,也就是说,腰椎小关节一般受到两个节段的神经支配。因此,我们在进行消融治疗时,对责任节段与上一节段的脊神经后内侧支都给予消融手术,术后观察组42例患者疗效明显,VAS评分显著下降,JOA评分明显提高,且术后1年疗效较为稳定。其中有3例患者牵涉痛改善效果不佳,分析其原因,可能与小关节神经支配关系较复杂、炎症未消除有一定关系。

图2 脊神经后内侧支的位置

目前,下腰痛的治疗方法有药物保守治疗、神经根阻滞治疗等[5],此类疗法的短期效果尚可,但由于未阻断痛觉传导通路,多有复发现象。在本研究中,对照组28例给予戴芬口服治疗,但3个月后VAS评分和JOA评分即开始反弹,1年后已经与治疗前无明显差异。而经皮射频消融术对脊神经后内侧支产生不可逆性的破坏,从根本上阻断了痛觉传导通路,对患者腰痛及牵涉痛的改善效果明显。但在以往,该手术多采用盲穿技术,在C臂机或CT引导下,往往需要多次操作才能穿刺成功,术者在射线下的暴露次数较多。另外,由于不能直视看到神经根,射频消融的准确性和彻底性较差。在临床中,椎间孔镜系统多用于腰椎间盘突出症的微创治疗,我们尝试应用于小关节源性下腰痛的射频消融手术,充分利用了椎间孔镜可直视下操作的优点,具有以下明显优势:(1)避免了反复穿刺对椎间孔出口处的神经造成损伤;(2)术中可通过椎间孔镜的工作通道进行持续冲洗,有利于将神经根周围的炎性因子清除,提高疗效;(3)持续冲洗可降低射频消融时产生的周围组织高温,从而避免对周围组织的副损伤,减少了术后皮肤出现麻木、针刺样疼痛等情况;(4)在椎间孔镜直视下操作,准确性高,消融更为彻底,术后疗效确切。

综上所述,利用椎间孔镜系统在直视下行脊神经后内侧支消融术治疗,手术创伤小,术后疼痛明显减轻,腰椎功能改善明显,且疗效稳定,显著优于传统的药物保守治疗,值得推广应用。