网络时代的数字遗产·通信秘密·人格权

——以社交、通信网络账户的继承为焦点

王 琦

一、导论

(一)背景:“数字遗产”是关系到每一个人的事

对现代人而言,通讯、社交、购物、娱乐、交通几乎每一步都离不开电子数据,这也意味着在网络上保存和留下数据踪迹。消耗和产生数据,就如同吸入氧气和呼出二氧化碳一般,对现代人而言几乎是生命运作的一部分。经过长年的累积,每个人不仅在线下世界有一个物理性的“自我”,而且在网络世界中也形成了一个数字性的“自我”。如果说在“线下世界”中“消逝”和“被忘”是常态,那么在网络世界中“永存”和“不忘”才是常态。就像人们说的,互联网上没有真正的死亡,也没有绝对的遗忘。当人在物理世界去世后,他留在网络世界的那个“自我”应如何处理,对应于近年来在法学上逐渐获得关注的“数字遗产”问题。在当下这个时代,“数字遗产”是关系到每一个人的事。

(二)焦点问题:继承人有权访问被继承人的社交、通信网络账户吗?——以德国法上的“Facebook案”为例

数字遗产是一个非常复杂的问题,这不仅因为将“数字遗产”这一新科技的产物嵌入现行继承法本身是一个不小的挑战,更因为“数字遗产”凸显了继承制度与通信秘密、人格权保护等制度之间的紧张关系。这种紧张关系在如下焦点问题上展现得最为充分,即继承人是否可以要求服务商向其开放被继承人注册使用的社交、通信网络账号。对此,德国法上新近出现的“Facebook案”是一个极其值得关注的案例。

“Facebook案”:2012年,原告的女儿在柏林的一座地铁站受列车碾压死亡。死者行为疑似自杀,但欠缺证据。悲痛的母亲希望找到女儿悲剧的原因,由于死者生前频繁使用Facebook,因此她要求Facebook提供协助,使她能够查阅女儿在其Facebook账户中的活动和通讯记录,但Facebook拒绝了这一要求。死者父母诉至法院。负责一审的柏林州中级法院(LandesgerichtBerlin,简写为LG Berlin)于2015年12月17日作出判决,判Facebook向原告开放死者的账户。[注]判决全文见LG Berlin: Digitaler Nachlass,in DNotZ 2016, S.537-549。Facebook不服提出上诉,负责二审的柏林州高等法院(Kammergericht Berlin,简写为KG Berlin)于2017年12月17日推翻一审结果,判决强调,基于通信秘密保护,死者父母的主张不能得到支持。[注]判决全文见KG Berlin: Kein Zugang zum Facebook-Account des verstorbenen minderjährigen Kindes für die Eltern,inDNotZ 2018, S.286-311。逝者母亲不服二审判决,又上诉至德国最高普通法院 (Bundesgerichtshof, 简写为BGH) ,BGH于2018年7月12日宣布推翻二审判决,恢复一审判决。[注]截至笔者投稿日,德国联邦最高普通法院尚未公布判决全文,只是在其官方网站发布了一份包含裁判结果和基本裁判理由的新闻通稿,见BGH: Vertrag über ein Benutzerkonto bei einemsozialen Netzwerk ist vererbbar, 载http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=85390&pos=5&anz=120,最后访问时间:2018年7月27日。该新闻通稿的中文翻译见“中德法教义学苑”微信公众号(张博文翻译),载https://mp.weixin.qq.com/s/4hyi-y-UvwP8F7teM7GSNw,最后访问时间:2018年7月27日。

在“Facebook案”的一系列审判中,法官们没有将目光局限于个案,而是试图在一般层面界定数字遗产的法律属性并厘清其与有关法律制度之间的关系,是杰出的面向疑难案件的“找法”和“释法”的司法活动。“Facebook案”在德国法上引发了广泛的关注和热烈的讨论,论者们分成截然相对的两派,一派鼓吹一审判决,[注]MüKoBGB/Leipold BGB § 1922 Rn.27;代表性的论文为Merle Bock, Juristische Implikationen des digitalen Nachlasses, in AcP 2017 (217), S.370-417。一派力挺二审判决。[注]Staudinger/Kunz (2017) BGB §1922Rn.596.28.这一派观点较早的代表性论文为Mario Martini,Der digitale Nachlass und die Herausforderung postmortalen Persönlichkeitsschutzes im Internet, in JZ 23/2013, S.1145-1155。必须承认,一审立场是现在德国法上的通说,刚出台的终审判决更强化了其通说地位,但笔者经过仔细研读法院判决和有关学理文献,依然认为二审判决的立场更加合乎情理,值得赞同。

(三)本文论述的两点限定与结构安排

为了简化讨论,本文将作出两点限定性的假设。第一,假设继承人没有以遗嘱等形式对自己的数字遗产作出处分;第二,假设网络服务的提供者没有通过格式条款(通常以“用户协议”的名义出现)同用户约定在其去世后账户应如何处理。作出这两点限定是为了减少规范上的不确定性。前者的不确定性来自于,某一民事主体是否有机会对自己的数字遗产作出处分,这本身难以预料(所谓的“生死无常”)。后者的不确定性则来自于三方面:其一,不同服务商提供的格式条款往往千差万别;其二,即便是同一服务商,也很可能在服务期内改变自己的格式条款;其三,格式条款还面临法秩序的专门性控制(即对格式条款的订入控制和内容控制)和一般性生效控制(法规禁令、公序良俗、形式要求),并有可能因此被宣告为无效,这尤其是一个颇为复杂有待另外讨论的问题。[注]文献中有观点主张排除数字遗产可继承性的格式条款无效,参见梅夏英、许可:“虚拟财产继承的理论与立法问题”,《法学家》2013年第6期,第88页;任丹丽:“合同法框架下的虚拟财产——从网络游戏纠纷的判决展开”,载《网络法律评论》(第7卷),北京大学出版社2006年版,第146页。通过这两点限定,我们可以探索法律的本真规范状态,即没有任何基于当事人私人自治意愿的规则介入时,法律究竟会为数字遗产提供怎样的规制。

对数字遗产的法律规制,归根结底要解决两个问题,第一个问题是数字遗产的可继承性问题,即数字遗产如何整合进现有的继承渠道,对此见本文第二部分。第二个问题建立在解决第一个问题的基础上,即数字遗产获得可继承性之后,通信秘密、人格权保护会对数字遗产的继承和支配产生怎样的影响,对此见本文第三、四部分。贯穿本文始终的则是上小节提出的焦点问题,即继承人是否有权要求继承逝者的社交、通信网络账户,对此我们将在本文最后一部分即第五部分作出总结性回答。

二、数字遗产的组成元素、法律属性和继承路径

(一)数据作为数字遗产的组成元素

数字遗产的组成成分是数据或者说数据化的存在。数据可以被可视化处理(例如作为视频、图片播放,作为文字阅读),也可以被实体化处理(例如常规打印、3D打印),但这不妨碍数据可以始终以人无法感知的、非实体化的方式存在;数据在经济上可能价值连城(例如Know-How、实验数据),也可能不名一文(例如日常的聊天消息);数据内容可能是对现实世界某种对象的复制描摹(如实体书的电子化),也可能在现实世界中没有对应物(例如计算机软件)。

(二)数据的法律属性及继承路径:基于一种“附着论”的立场

1.对数据存在一种独立的民事权利?

随着数据的重要意义不断提升(所谓的“大数据时代”),数据(虚拟财产)的法律属性在近几年也成为学术讨论的一个热点问题。大量论者呼吁应当承认对虚拟财产的独立民事权利,并为之提供了不同的具体应对方案。[注]学理上主要有两种观点,第一种观点是主张虚拟财产属于物权客体或者准用物权规定,如林旭霞:“虚拟财产权性质论”,《中国法学》2009年第1期,第88~98页;杨立新:“民法总则规定网络虚拟财产的含义及重要价值”,《东方法学》2017年第3期,第64~72页;和丽军:“虚拟财产继承问题研究”,《国家检察官学院学报》2017年第4期,第63~76页;许可:“网络虚拟财产物权定位的证立”,《政法论坛》2016年第5期,第47~57页;谢江东、梅慎实:“论网络虚拟财产的法律属性”,《南海法学》2017年第5期,第35~46页。第二种观点主张虚拟财产属于债权范畴,如房秋实:“浅析网络虚拟财产”,《法学评论》2006年第2期,第73~77页;齐云:“论虚拟财产之性质”,《云南大学学报(法学版)》2007年第2期,第60~63页;上注,任丹丽文,第142~149页。其他类型的观点如李岩:“‘虚拟财产权’的证立与体系安排”,《法学》2017年第9期,第145~157页(主张一种独立的财产权);申晨:“虚拟财产规则的路径重构”,《法学家》2016年第1期,第84~94页(主张一种“关系范式”)。侧重比较法的讨论参见赵自轩:“美国的数字资产继承立法:争议与启示”,《政治与法律》2018年第7期,第35~48页。但是我国立法者目前只是以一种相对保守的姿态确认了数据应受法律保护(《民法总则》第127条,以下将《民法总则》简写为《民总》),却还没有肯定主体对数据的独立民事权利。[注]《民法总则》(一次审议稿)第104条曾经将虚拟财产列为物权客体,其条文为:“物包括不动产和动产。法律规定具体权利或者网络虚拟财产作为物权客体的,依照其规定”。但征求意见中出现了较大的争议和分歧,这一条文最终被删去。参见石宏主编:《〈中华人民共和国民法总则〉条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2017年版,第309页。立法者面临的主要困难是,数据因欠缺“有体性”而不属于民法传统意义上的“物权客体”,或者更进一步说不属于物权意义上的“动产”(《民总》第115条),因此对数据的定性存在很大争议,学理上也还没有达成共识。[注]详见梅夏英:“数据的法律属性及其民法定位”,《中国社会科学》2016年第9期,第164~183页。

2.本文的观点:一种“附着论”的立场

尽管笔者也认为,承认对数据的独立民事权利是大势所趋,[注]如龙卫球:“数据新型财产权构建及其体系研究”,《政法论坛》2017年第4期,第63~77页;程啸:“论大数据时代的个人数据权利”,《中国社会科学》2018年第3期,第102~122页。但是鉴于立法上没有突破,出于尊重立法现有规范框架的考虑,本文站在一种现实主义的立场上,主张一种“附着论”的做法,即数据附着于现有权利体系的某一类权利(知识产权、所有权、合同债权)获得保护和继承。这种“附着论”也是目前德国法上的通说立场。[注]Staudinger/Stieper (2017) BGB § 90 Rn.17;Palandt/Ellenberger § 90 Rn.2;MüKoBGB/Stresemann, 7.Aufl.2015, BGB § 90 Rn.25.以下我们将证明,即使不承认对数据的独立权利,现有权利体系的继承途径也足以安置数字遗产。

(三)“附着论”下的数据继承详说

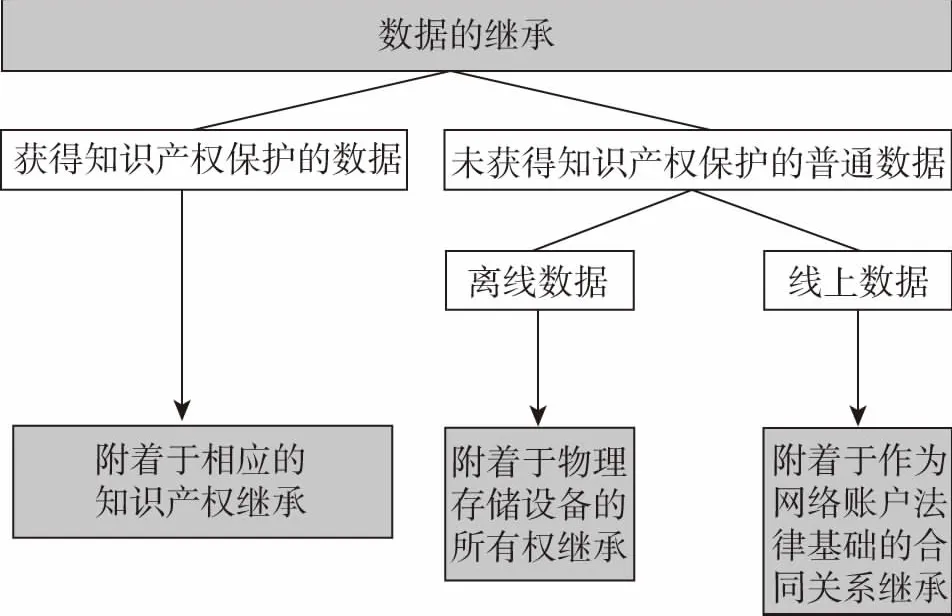

按照这种“附着论”,最关键的一步就是确定数据所附着的对象。对此必须首先区分获得知识产权保护的数据(下文第1小节)和未获得知识产权保护的普通数据(下文第2小节)。

1.获得知识产权保护的数据的继承:附着于知识产权之上

就其无体性而言,数据在所有的权利客体中与知识产权客体最相类似(《民总》第123条),所以第一步应当判断数据上是否有知识产权存在。例如,当数据内容是一篇学术论文、一组摄影照片、一套建筑设计图时,数据构成《著作权法》第3条意义上的“作品”,此时数据附着于相应著作权之上,其保护和继承可以使用著作权的路径。[注]著作权的可继承性和继承范围在法律上有明确规定,见《著作权法》第19条第1款:“著作权属于公民的,公民死亡后,其本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利在本法规定的保护期内,依照继承法的规定转移”。例如当作者去世后,著作权权利束中可被继承的部分(如复制权、发行权、信息网络传播权等,《著作权法》第10条第5~17项)即转移至作者的继承人。

知识产权保护方式的优势在于保护力度强,这尤其体现在知识产权对数据的保护不受数据存储位置或者调取方式的影响上。举例而言,甲使用乙所有的电脑完成了一篇学术论文,那么即便论文(作为数据)保存在乙的所有物上,这既不妨碍甲作为作者享有全部的著作权(《著作权法》第9条第1项),也不妨碍甲的著作权基于继承转移至他的继承人。

知识产权保护方式的弱点在于门槛较高,因此覆盖面有限。还以著作权意义的作品为例,作品的构成要求一定的“独创性”,而通常的E-Mail往来,各类社交网站、即时软件中的聊天记录达不到这种“独创性”的要求,所以并不构成著作权意义上的“作品”。[注]参见前注〔4〕,Merle Bock文,第381页。显而易见,对普通人来说,其产生的数据的绝大部分都属于这类够不着知识产权保护门槛的数据。这类数据的继承必须另寻他途。

2.未获得知识产权保护的数据的继承

(1)基础:区分“离线数据”和“线上数据”

德国学者Lena Kunz正确地指出,对普通数据,即无法获得知识产权保护的数据而言(私人性的社交网络活动记录、E-Mail、即时通讯聊天信息通常属于此类),最重要的区分是所谓的“离线数据”(Offline Daten)和“线上数据”(Online Daten)。[注]Staudinger/Kunz (2017) BGB §1922 Rn.601.两者的直观差别体现在,前者储存于本地终端设备(计算机、智能电话)或者存储器上(U盘、SD卡、CD、光盘、磁盘等),可以直接调取;后者则储存于服务商的伺服器或云端,只有借助特定网络账户(表现在外为“用户名+密码”)才能调取。这一区别决定了两种数据的不同附着对象,下文分别讨论。

(2)“离线数据”的继承:附着于物理载体的所有权

离线数据保存于本地物理载体中,已经实现了存储的“本地化”,所以离线数据和民事主体的关系本质上不过是数据的物理载体(作为民法上的“物”)与民事主体的关系。也就是说,数据已经成为物理载体的一部分,由此对物理载体的所有权扩展至其中存储的数据。[注]按照德国法上的学理观点,数据成为物理载体的一部分系基于物权法中动产添附(Verbindung)或者混同(Vermischung)规则的类推适用,比如Staudinger/Kunz(2017) BGB § 1922 Rn.610。当继承发生时,数据连同物理载体的所有权一道移转至被继承人。因此,离线数据的继承可以通过依附于其所在的物理载体所有权实现。

值得注意的是数据存储于他人所有的物理载体的情况。如果数据构成知识产权的客体并获得知识产权保护,那么即便数据储存于他人所有的物理载体,也并无妨碍,这点前文已经说明。比较棘手的是存储于他人所有的物理载体的普通数据(即未获得知识产权保护的数据),例如,甲用乙所有的智能电话上的即时通讯软件与友人聊天,此时甲的聊天记录以数据形式保存于乙所有的物理载体,对这批数据无法通过物理载体所有权的路径来实现法律保护和继承。但这并不意味着这批数据出现了法律保护上的空白,虽然甲(及其继承人)在这种情形中不能通过物理载体所有权的路径,但还可以通过人格权的路径来保护自己的利益,比如当聊天记录中包含甲的个人信息或者内容涉及甲的人格利益时,乙(以及任何一个获得该智能电话实际支配力的人)都负有保护甲的个人信息和人格利益的义务,详见本文第四部分。

另外,如果数据的源出者甲和数据保存载体的所有权人或实际支配人乙之间就数据调取存在某种约定,也就是说存在某种合同关系,那么还需要追问,这批数据是否可以基于双方间的合同关系获得继承,下文即将讨论的“线上数据”即属于此类情况。

(3)“线上数据”的继承:附着于作为网络账户法律基础的合同关系

高速通信技术发展带来的一个后果是数据存储的“去本地化”和“分散化”,即数据保存于服务商的伺服器,常见的例子如“云盘”(Cloud Drive)中的视频、照片和网页电子邮箱系统(Web-Mail)中的E-Mail。如果说调取离线数据的关键是对数据物理载体的实际控制力,那么调取网络数据的关键则是一个特定的“网络账户”(Account/Konto)。

现代人几乎每天都要和“网络账户”打交道,人们经常需要先注册账户,然后输入“用户名”和“密码”登录,但账户的法律性质却并非人人了然。“网络账户”依托一套访问受限的电子信息系统,“账户”则是使用这套受限系统的资格或者说许可,系统对特定账户的识别依靠的是分配给该账户的特定“用户名”和“密码”。[注]参见前注〔4〕,Merle Bock文,第376页。至于说用户利用网络账户做什么,这取决于电子信息系统的功能。时至今日,电子信息系统在功能上已经是包罗万象,基本上绝大多数在线下世界可以做的事情,都可以在网络上借助电子信息系统来完成,最常见的如社交(即时聊天、社交网站)、娱乐(网络游戏、音乐和视频在线点播)、消费(京东、亚马逊)、商业经营(微商,如淘宝小店)等。

网络账户既不是民法意义上的物(同样因为缺乏“有体性”),而且也不构成知识产权的客体,因为网络账户并无独创性,充其量不过是一个用户区分和识别的技术标识,网络账户在法律上的属性是用户和服务提供者之间的合同关系或者说债上关系。[注]Staudinger/Kunz (2017) BGB §1922Rn.618.相同的观点参见前注〔7〕,申晨文,第93页;前注〔6〕,任丹丽文,第143页。

至于网络账户具体属于哪种合同类型,取决于网络账户的功能和用途。网络账户通常并非单一合同关系,而是由多种简单合同类型组合而成,即所谓的“混合型合同”(gemischte Verträge)。例如电子邮件、即时通讯App、社交网站的网络账户,就其信息传输功能而言,具有承揽合同或服务合同的性质,而就其提供一定存储空间的功能而言,又展现出租赁合同的特点;[注]在“Facebook案”中, 一审和二审法院都认为,社交网站的网络账户的法律本质是一种混合了承揽、租赁、服务诸要素的债上合同,参见前注〔1〕,LG Berlin判决,第537页;前注〔2〕,KG Berlin判决,第288页。学理上代表性的论述见Bräutigam, Das Nutzungsverhältnis bei sozialen Netzwerken-Zivilrechtlicher Austausch von IT-Leistung gegen personenbezogene Daten,MMR 2012,S.640。云端存储主要属于租赁合同关系;网络游戏账户通常还额外含有买卖合同的元素(购买游戏物品);微商平台(如淘宝)和票务预定平台(如携程)额外含有居间合同的元素。[注]参见前注〔4〕,Merle Bock文,第377~378页。

但是无论具体内容如何,所有类型的“网络账户”都含有一种共同性的元素,即服务方负有允许用户登入账户的义务,由此用户才可以调取账户中的数据和使用账户的功能。因此,“账户登入”这一常人极为熟悉的操作,在法律的视角下意味着用户按照合同提出履行请求(在外表现为输入“用户名”和“密码”),随后服务方按照合同作出相应的履行(在外表现为“登录成功”)。在线上数据的情形中,用户和数据的物理载体之间并无直接关系,数据的物理载体通常是服务方但也可能是第三方的所有物,用户每次对“网络数据”的调取,在法律上都不过是服务方基于双方间合同对他所为的给付。[注]这也同时解答了“虚拟物品”的继承问题。所谓的“虚拟物品”多出现于网络游戏中(游戏币、点卡、装备等)。通过购买行为,用户获得的其实是要求游戏运营者在网络游戏(作为一套电子信息系统)中将虚拟物品提供使用的请求权,他也只有通过游戏运营者的协助(履行行为)才能实现对虚拟物品的使用。因此“虚拟物品”反映的其实是双方间合同关系的一个面向,其继承同样适用本小节论述的规则,即“虚拟物品”附着于合同关系继承。基于合同继承,继承人有权要求合同相对方(游戏运营者)将虚拟物品提供使用。

按照继承法的基本规则,合同关系或者说债上关系属于继承法上遗产的核心内容。当被继承人死亡时,继承人取代前者成为合同关系的主体。[注]需要补充的是,确实也存在不可继承的合同关系,如完全归属于被继承人个人的合同。一个例子是被继承人作为受托方凭其专业知识获得的技术开发合同。但网络服务合同与之不同。虽然在服务方提供的用户协议中通常有“此账户仅限本人使用”之类的条款(该格式条款是否有效还需另当别论),但登入网络账户和依靠专业知识进行技术开发在法律上有完全不同的性质,前种行为就其本质并非唯有被继承人本人才能为之。以“Facebook案”为例,三审判决一致认为,Facebook账户属于可继承的合同关系。二审和一审、三审的分歧在于,因这一合同而生的登入请求权是否因通信秘密保护而受到阻却,对此详见本文下一部分。依据所继承的合同,继承人同被继承人一样,享有对账户服务方的履行请求权,这一请求权首先指向对网络账户的登入许可。[注]Staudinger/Kunz (2017) BGB §1922 Rn.622.

(四)小结和前瞻

1.小结:数字遗产的事实和法律本质

以上我们勾勒出了数据遗产在事实和法律层面的一幅全景图。

在事实层面,“数字遗产”指的是被继承人所遗留的全体数据,对此应根据调取方式的不同区分“离线(本地)数据”和“线上(网络)数据”,前者可以基于对物理载体的实际支配直接调取,后者只能借助特定“网络账户”调取。形象地说,数字遗产在事实层面是被继承人的全部“离线数据”+全部“网络账户”之总和。

在法律层面,由于我国实证法尚未承认主体对数据的独立民事权利,因此数据的继承需附着于已获认可的其他民事权利之上。具体而言,获得知识产权保护的数据依附于相应知识产权继承;在未获得知识产权保护的普通数据中,“离线数据”附着于物理载体的所有权继承,“线上数据”附着于作为网络账户法律基础的合同关系继承。所以数字遗产在法律层面是数据所附着的全体绝对权(知识产权、所有权)和全体合同法律关系(作为相对权)的总和。

由此可见,即便实证法尚未给予数据在民事权利体系中的独立一席,但是通过将数据依照其性质分门别类地附着于其他获得认可的权利之上,再利用其他权利的继承渠道其实同样可以实现数据的继承。这种做法的有利之处是充分利用了现有继承途径,省下了为数据新开辟一条继承道路的工作并且避免了由此而生的协调和适应困难。由此数字遗产和线下世界的遗产适用同一套继承规则,这保证了继承制度的稳定性并带来了司法上的便利性。总结图示如图1:

图1 “附着论”下的数据继承总览

2.前瞻:“数字遗体”的“安宁墓居”何处寻?

需要立刻指出的是,继承制度自身不足以对数字遗产提供充分的法律规制,其根本原因是网络时代的数字遗产和传统时代的遗产有质的不同。继承制度本身是一个非常古老的民事制度,无论是在其起源之时,还是在其存续的绝大多数时间里,遗产的主要成分都是财产性的对象。财产性对象通过法定或者意定继承转移给他人长期以来被证明是合理的。

但是网络的发展和对生活各领域的全面渗透,导致个人的绝大多数私人性和社会性活动都转移到了网络上或者借助网络进行,而这些活动的痕迹积累最终构成了数字遗产的主体部分。可以说在网络时代,数字遗产的绝大部分都涉及被继承人的人格利益。打个比方,以往的遗产主要是“身外之物”,涉及人格利益的对象很少或者居于非常次要的地位,而现在数字遗产中人格性成分之多甚至足以形成一个数字化的“遗体”。不难理解,即便人们愿意在过世后将“身外之物”交给法定或者意定的继承人,也并不意味着,人们会同样愿意在离世后将自己的“(数字)遗体”交给他们。

因此,数字遗产同传统遗产相比,内容更复杂,规制需求也更多样化,我们既要考虑到被继承人财产安置的需求,更要考虑到其人格利益保护的需求。通过附着论的途径,数字遗产一般性地获得可继承性,至此,对数字遗产中纯粹财产性部分而言,法律规制可以说告一段落;对数字遗产中人格性部分而言,法律规制毋宁说才刚刚开始。既然物理遗体宜入土为安,数字遗体也不应有异,法秩序应当为数字遗体搭建一座“安宁墓居”(Friedenhof)。以下将展示,法秩序可以依靠通信秘密制度和人格权保护制度来完成这项工程。

三、数字遗产与通信秘密

(一)通信秘密概说

通信秘密保护在现代法上是一套在世界范围内获得认可的制度,我国实证法上对通信秘密也已经形成了一套规范体系。首先,《宪法》第40条将通信秘密确立为一项公民基本权利。其次,多项部门法也在各自管辖领域作出了规定,如《刑法》第252~253条规定了侵犯通信自由罪;《邮政法》第35条在传统邮政领域,2018年5月1日施行的《快递暂行条例》第4条第2款在现代快递领域宣示了通信秘密保护。在网络通信领域,我国尚未出台《电信法》,但《电信条例》(2016年2月6日修订)第65条为这一领域确立了通信秘密保护制度。

具体到电信领域,通信秘密保护制度的目的在于保护借助电信网络以非实体化的方式(区别于实体化的传统邮政和快递寄件)传递给特定受领人的信息的秘密性。[注]Maunz/Dürig/Durner, 82.EL Januar 2018, GG Art.10 Rn.81.所保护的信息既包括通信的“本身内容”,如E-Mail、即时聊天的正文、附件等,还包括通信的“周边事实”(nähere Umstände),如是否发生了特定通信以及特定人是否参与了通信等。从另一个角度来说,通信秘密保护制度保护的是公民的信息自主权(作为一般人格权的延伸),即公民有权决定自己的通信信息的保存、使用和公开。[注]Kötz/Wagner: Deliktsrecht, 13 Auf.2016, Rn.398.

在当今,电信领域通信秘密的实际重要性已经远远超过了传统邮政领域,这既是因为人们现在几乎都使用电信终端设备(智能电话、笔记本电脑等),借助电信网络进行通讯,也是因为电子化的通信信息易于存储、复制和传播。由经验可知,数据遗产的很大一部分都涉及被继承人与其他公民的通信秘密。社交网站和即时通讯的聊天记录、E-Mail往来属于最典型的通信,而且这些记录一般并非人人可见,而是只有通过密码才能调取(作为访问受限的通信),因此社交网站、通讯软件产生的通信信息毫无疑问属于“秘密”的“通信”。[注]由此区别于不具有秘密性的通信(如“公开信”),参见Maunz/Dürig/Durner, 82.EL Januar 2018, GG Art.10 Rn.94。

由此而生的问题是,服务方向继承人开放包含通信秘密的网络账户,是否违背了通信秘密保护规则?也就是说是否损害了被继承人的通信对象的通信秘密利益?这凸显了两类宪法层级的权利之间的紧张关系,即《宪法》第13条第2款规定的继承权与《宪法》第40条规定的通信秘密权。

回到“Facebook案”,正是在这一点上,负责初审的柏林州中级法院和负责二审的柏林州高等法院发生了最关键的分歧,初审法院认为向继承人开放逝者的Facebook账户与通信秘密保护不冲突,但论证上十分简略,一笔带过。[注]参见前注〔1〕,LG Berlin判决,第541~542页。二审法院则全面细致地分析了通信秘密的各个要件,并权衡了各种基础性的价值目标,最终富有说服力地论证,对被继承人的通信相对人的通信秘密保护足以阻却继承人的请求。对此,我国法和德国法无论在待决问题上还是在规范资源上都高度类似(都有网络账户的继承,也都有通信秘密保护),以下将致力于把柏林州高等法院在裁判中发现的规则引入中国实证法。我国实证法上的相关规定是《电信条例》第65条,我们将以此条为基础分析,先列出条文:

“电信用户依法使用电信的自由和通信秘密受法律保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关、国家安全机关或者人民检察院依照法律规定的程序对电信内容进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由对电信内容进行检查。

电信业务经营者及其工作人员不得擅自向他人提供电信用户使用电信网络所传输信息的内容。”

《电信条例》第65条是一个完整的法语句,既规定了法前提(Voraussetzungen),也规定了法后果(Rechtsfolge)。[注]Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3.Aufl.1995, S.73 ff.该条在前提层面又可区分为两部分,其一是通信秘密保护的构成要件(作为法后果发生的必要要件),其二是披露通信秘密的正当化事由(作为法后果发生的阻却要件)。所以《电信条例》第65条规定的法律后果的发生(下文第4小节),首先预设了所有必要要件达成(下文第2小节),其次预设了没有任何披露通信秘密正当化事由的介入(下文第3小节)。

(二)通信秘密保护的构成(法后果发生的必要要件)

1.要件Ⅰ:电信业务经营者及其工作人员

按照《电信条例》第65条,保密义务的主体首先是“电信业务经营者”。《电信条例》第8条第1款规定,“电信业务分为基础电信业务和增值电信业务”,前者是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务,后者是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。[注]每类的具体内容在工信部发布的《电信业务分类目录》(2015年版)有逐项列举,参见“工业和信息化部关于发布《电信业务分类目录(2015年版)》的通告”:载http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057709/n3057714/c4564270/content.html,最后访问时间:2018年7月27日。基于这一定义,市场上几乎所有的网络通信服务提供者都为上述概念的外延所包括,因此某一服务者具体应被归入基础业务经营者还是增值业务经营者并无影响,因为无论哪一类都负有保密义务。举例而言,腾讯公司的E-Mail服务和即时通信App使用中国电信运营的宽带网络发送和接收信号,那么腾讯是增值电信业务经营者,中国电信是基础电信业务经营者,两者都负有保密义务。[注]柏林州高等法院也强调,即便Facebook在其网页和App上提供的通信功能使用了其他公司的信号传输(作为基础电信服务),但Facebook同样是通信秘密意义上的服务提供方,参见前注〔2〕,KG Gericht判决, 第293页。

《电信条例》第65条——和其他关于通信秘密的条文一样——没有限定通信服务的技术类型以及服务是否具有盈利目的,这意味着,经营者只要向第三人提供电信服务,那么无论是否直接盈利,[注]尽管相当多的社交网站、通讯服务并不直接向用户收取费用,但不意味着服务商不盈利,因为基于流行的网络经营模式,用户数量和访问热度本身就是一种可观的盈利资源(如用于信息筛选和广告投放等)。也无论这种服务使用了何种通信技术,都在《电信条例》第65条的义务主体范围内。另外,条文明确将经营者的工作人员纳入义务主体,这是完全恰当的,因为实际中更可能接触到通信秘密的是具体的经办工作人员,而非经营企业的法定代表人(“老板”),司法实践中也能找到工作人员侵犯他人通信秘密的判例。[注]见“陈某诉某快递站点隐私权纠纷案”,《辽宁省西丰县人民法院民事判决书》,(2017)辽1223民初640号。该案中快递站工作人员非法检查顾客的书信内容。

2.要件Ⅱ:使用电信网络传输信息

通信秘密保护预设了借助电信网络对信息的“传输”。《电信条例》第2条第2款规定:“本条例所称电信,是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统,传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式信息的活动。”按照这一定义,电信传输似乎限于信息传递的动态过程(“传送、发送或者接收”)。如果这一动态过程已经结束,即信息已经被接收并存储于经营者的服务器上,甚至收信人已经阅读知悉了信息,此种静态状态下的信息还在通信秘密的保护范围之内吗?

柏林州高等法院在“Facebook案”二审判决中指出,通信秘密保护作为一种专门的保护机制的确并非无边无际,但其终点既不是通信动态过程的终结,也不是通信参与方知悉通信内容,而是信息已经完全并且仅仅存在于通信参与人自己的支配领域内。[注]参见前注〔2〕,KG Berlin判决, 第295页。也就是说,通信保密义务的解除要求的是,电信经营者已经彻底失去了对通信信息的支配可能性,此时远程通信的特殊危险——即因将通信内容交付他人(例如邮递员、快递员、电信经营者)而生的泄露风险——才不复存在,专门防范此类风险的通信秘密保护才告终止。[注]这一立场先前已经为德国联邦宪法法院的两则判决所确认,参见Spindler/Schuster Elektron.Medien/Eckhardt, 3.Aufl.2015, TKG § 88 Rn.13-15。

只要通信依然保存在经营者的服务器上,上述要求并未获得满足,因为经营者的服务器显然不属于通信参与人的支配领域。事实上,如果经营者想窥探自己服务器上储存的用户通信或者将通信向第三方披露,通信参与人根本无从阻止。而且借助现代数据储存技术,通信信息几乎可以无限长时间地保存,也就是无限长时间地处于服务方的支配下,这一时间上的不受限性更增加了通信泄露的几率,这也使得对通信秘密保护更加必要。因此只要经营方将通信内容保存于自己支配下的服务器,那么“通信传输”就并未结束,经营方负有的通信秘密保护义务依然存续。[注]至于经营者是否选择将通信信息保存在自己的服务器上,这取决于经营者的商业策略和所处细分市场的用户需要。对E-Mail这一类通信服务而言,由于用户有比较高的稳定性和可靠性要求,经营者的通常做法是将通信全部保存于服务器。对社交网络和即时通讯这一类通信服务,则不同经营者的做法也不同。Facebook等社交网站一般也会将通信保存在服务器,但是对很多注重隐私或者说从一开始就试图避免隐私纠纷的即时通讯服务经营者,则会选择(或者至少是声称)服务器不保存用户通信。我国目前最有影响力的即时通讯软件——腾讯的“微信”就宣称采取此种做法,参见腾讯客服“微信聊天记录保存规则说明”,载http://kf.qq.com/faq/161224feeE3I161224MrMvqY.html,最后访问时间:2018年7月27日。

3.要件Ⅲ:他人

通信秘密保护旨在禁止“他人”知悉通信信息(Kenntnisverbot),“他人”的范围是争议最为激烈的。有一种观点主张,通信参与人的继承人并非通信秘密制度下被禁止知悉通信信息的“他人”。[注]如Hannes Ludyga, ,,Digitales Update“ für das Erbrecht im BGB?, ZEV 2018, S.6; MüKoBGB/Leipold, 7.Aufl.2017, BGB § 1922 Rn.27。如果按照这一逻辑,经营者将通信信息提供给继承人就与通信秘密保护不相违背,德国联邦最高普通法院(BGH)在“Facebook案”的三审判决中同样持此观点。[注]参见前注〔3〕,BGH就三审判决发布的新闻通稿。

柏林州高等法院以及另外一些论者,则认为继承人同样属于“他人”,因为通信秘密保护的是事实上的通信参与人,而继承人事实上并没有参与通信。即便继承人基于继承关系成为被继承人的绝大多数权利义务、法律关系的主体,但继承人并不因此获得被继承人的“身份”(Identität),也就是并不因此变成被继承人。[注]参见前注〔2〕,KG Berlin判决,第299页。

笔者认为后者值得赞同。一个具有可比性的例子来自著作权上的作者署名权。如甲创作了一本书,甲作为该书的作者享有署名权(《著作权法》第9条第1项连同该法第10条第2项)。甲去世后,其继承人乙虽然继承著作权的财产性部分(复制权、发行权、网络传播权等),但他并不能就此主张在该书作者一栏署上自己的姓名(署名权不具有可继承性,见《著作权法》第19条第1款),署名权自始至终只属于作者本人即被继承人甲。著作权制度上的作品署名权和通信秘密制度上的通信知悉权在这一点上是类似的,两者都系于特定身份之上,在前者即是事实上创作者的身份,在后者即是事实上通信参与者(如“发信方”、“收信方”)的身份。这种身份专属于本人,继承也不足以改变其归属。按照这种标准,继承人同样是通信秘密意义上的“他人”。

4.要件Ⅳ:擅自

“擅自”这一用语在法律上意味着未经全体通信参与方的事前同意(Einwilligung)。通信秘密的受保护人可以自愿放弃这种保护,这是民法私人自治和自愿原则(《民总》第5条)的题中之义。这里的关键是,通信秘密保护的是全体参与人的通信秘密利益,这意味着放弃通信秘密不能只获得一方参与者的同意,而必须获得全体参与者的同意,即“全体同意原则”。[注]Beck TKG/Bock, 4.Aufl.2013, TKG § 88 Rn.44.德国宪法上也认为,对通信秘密作为一种基本权的放弃(Grundrechtsverzicht),需要全体通信参与人的同意,参见BeckOKGrundgesetz/Ogorek, 37.Ed.15.5.2018, GG Art.10 Rn.61。也就是说,即便被继承人单方同意经营者向继承人开放自己的网络账户,也不足以排除通信秘密保护。

按照意思表示的一般规则,同意表示既可以明示方式,也可以默示方式作出(《民总》第140条第1款)。现在的问题是,是否只要一人向另一人发出信息就足以认定他默示同意将信息转交他人?对此只能作出否定的回答:一方面这与社会的交往习惯背道而驰,社会普遍认可的习惯是“我给你发的消息,只有你能看”;另一方面,这与通信秘密、个人信息保护等法律制度的基本取向相冲突。所以实施通信行为,并不能一般性地将其解释为行为人作出了关于放弃通信秘密保护的默示同意。

总结而言,全体通信参与人的明示或默示必须在个案中具体判断和查明,如果难以查明或者判断,那么基于上述社会交往习惯和法律价值取向,足以提供决疑辅助的是如下一种规范性的“原则—例外关系”,即凡涉及通信秘密,应以通信参与人不同意披露为原则,同意披露为例外。

(三)披露通信秘密的正当化事由(法后果发生的阻却要件)

法律不仅正向规定了通信秘密的构成要件,而且还逆向规定了披露通信秘密的正当化事由(Rechtfertigungsgründe)。如果有一项正当化事由介入,那么即便上小节所论述的全部构成要件达成,侵犯通信秘密的法律后果也不发生。我国法上认可的正当化事由一共有两类,需要分析的是,继承是否属于其中之一。

1.正当化事由Ⅰ:因国家安全或者追查刑事犯罪的需要

第一类正当化事由是国家安全或追查刑事犯罪需要,对应于《电信条例》第65条第1款第2句(“除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关、国家安全机关或者人民检察院依照法律规定的程序对电信内容进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由对电信内容进行检查”)。[注]同样的内容见《邮政法》第3条第1款,上述内容皆出自《宪法》第40条。显然,继承人以继承为由要求服务方提供被继承人网络账户的访问许可,这通常并不涉及“因国家安全或者追查刑事犯罪的需要”,而且继承人也不属于法律明定的调查主体(“公安机关、国家安全机关或者人民检察院”),[注]按照《全国人大常委会法制工作委员会关于如何理解〈宪法〉第四十条、〈民事诉讼法〉第六十五条、〈电信条例〉第六十六条问题的交换意见》(法工办复字[2004]3号),如果人民法院依照《民事诉讼法》试图自行调查收集证据,只要证据中涉及通信秘密,那么同样仅当出于维护国家安全和刑事犯罪调查的需要才是允许的。所以无此类正当化事由的介入。

2.正当化事由Ⅱ:法律另有规定

通信秘密作为宪法规定的基本权利,只能通过法律来作出限制(即所谓的“法律保留”,Gesetzesvorbehalt),由此排除了其他低位阶法源如行政法规、规章、地方性法规、自治条例等。法律保留通常以“除外规定”的形式出现,《邮政法》第3条第2款的“除外规定”体现的就是这类法律保留(“除法律另有规定外,任何组织或者个人不得检查、扣留邮件、汇款”)。前文所论述的正当化事由Ⅰ本质上也是一种法律保留。

但即便是在法律范围内,也并非任何一项具有某种相关性的法律都可以拿来限制通信秘密。参照德国法,只有规范目的或者内容明确指向限制通信秘密的法律,才能够证成对通信秘密的披露。也就是说,限制作为公民基本权利的通信秘密,需要立法者在权衡通信秘密和其他法律利益的轻重后作出明确表态。[注]Beck TKG/Bock, 4.Aufl.2013, TKG § 88 Rn.29.问题是,《继承法》是否属于此类“除外规定”?

答案是否定的。为了理解这一点,最好的办法是将《继承法》同那些毫无争议地属于限制通信秘密的法律规范作一比较。属于这类规范的首先是《刑事诉讼法》关于技术侦查措施的第148~150条。公安机关、检察院在查办已经立案的严重案件时,经批准可以采取技术侦查措施,包括电子侦听、电信监控等,技术侦查措施的采取当然意味着对通信秘密的干预,但这种干预基于《刑事诉讼法》的明确授权而获得正当化。法律对技术侦查措施的授权同样见于其他几部晚近出台的法律,如《网络安全法》第28、30、45条,《反恐怖主义法》第45、46条。这里的要害是,立法者无论是在2012年修订《刑事诉讼法》引入第149~150条时,[注]参见全国人民代表大会常务委员会副委员长王兆国2012年3月8日在第十一届全国人民代表大会第五次会议上关于《中华人民共和国刑事诉讼法修正案(草案)》的说明。还是在2016年制定《网络安全法》、《反恐怖主义法》时,[注]参见龙卫球:“我国网络安全管制的基础、架构与限定问题——兼论我国《网络安全法》的正当化基础和适用界限”,《暨南学报》2017年第1期,第7页。都对限制通信自由有着明确的意识和态度。也就是说,在这些立法活动中,立法者动用了“法律保留”的权力,令公民的通信秘密利益对特定法律利益(追查严重犯罪、反恐、国家安全)作出让步。

两相比较,《继承法》和这类法律的情况有着根本差别。首先从历史上看,《继承法》的立法者不可能与上述法律立法者有相类似的意愿。在《继承法》出台的1985年,网络还是一个远在天边的问题,当年的立法者不可能预见到网络通信的蓬勃兴起,因此也不可能有继承人的利益优先于公民的通信秘密利益的一般性意愿。[注]参见朱巍:“互联网+对民法典编撰的影响”,《国家检察官学院学报》2016年第3期,第12页;柏林州高等法院在论证《德国民法典》中关于继承的条文(《德民》第1922条)不属于限制通信秘密的例外规定时同样采用了这一论据,参见前注〔2〕,KG Berlin判决,第298页。其次,也不存在后来的或者说现实性的立法者意愿。互联网在我国大规模发展已经有了二十余年的时间,网络通信早已成为社会生活的重要部分并且引发了种种广受关注的公众问题。立法者近些年来在互联网领域动作频频,却始终没有新设一条以继承人为受益方的限制通信秘密的法条,这本身已经足够说明问题。事实上,从《刑事诉讼法》、《网络安全法》、《反恐怖主义法》的立法工作可以看出,立法者并不是没有限制通信秘密的考虑和举措,而是认为只有出于国家安全和刑事犯罪调查的需要才有必要限制公民的通信秘密保护,而且即便是披露,也必须由特定国家机关按照法定程序进行。换句话说,在过去二十年间,立法者有很多为继承人作出限制通信秘密的“另有规定”的机会,但却始终没有“另有规定”。这支持的解释是,在立法者另有表态之前,《继承法》并不属于限制通信秘密的“除外规定”,即在继承和通信秘密保护之间,应当作出让步的是前者而非后者。

(四)法律后果:电信业务经营者被免除向用户继承人开放网络账户的履行义务(法律上的履行不能)

按照《电信条例》第65条的用语,通信秘密保护的法律后果是电信业务经营者被禁止向他人(包括某一通信参与方的继承人在内)提供通信信息。具体到电信经营者和继承人之间的合同关系,这种禁令引发一种“基于法律原因的履行不能”(rechtliche Unmöglichkeit)。在合同法上,履行不能的法律后果是合同给付义务或者说合同履行请求权被排除(《合同法》第110条第1项第1类)。[注]实务中法律上履行不能的例子如:出卖方不具有标的物的(完整)所有权,买卖合同因此履行不能,如“闫某与赵某房屋买卖合同纠纷上诉案”(共有人拒绝出卖),《北京市第三中级人民法院民事判决书》,(2016)京03民终716号;受托人不具有处理委托事务的职业资质,委托合同因此履行不能,如“国网吉林长春市双阳区供电有限公司诉朱某委托合同纠纷案”,《吉林省高级人民法院民事裁定书》,(2017)吉民申781号。也就是说,虽然继承人基于对合同关系的继承成为合同一方,因此获得要求服务方开放网络账户的请求权,但只要网络账户涉及其他公民的通信秘密,这一履行请求权由于“法律上的履行不能”(违背通信秘密保护)而被排除。[注]Staudinger/Kunz (2017) BGB § 1922 Rn.621.倾向于这一立场的主张参见麻昌华:“遗产范围的界定及其立法模式选择”,《法学》2012年第8期,第30页;前注〔44〕,朱巍文,第13页;前注〔7〕,赵自轩文,第47页。不同的观点参见前注〔6〕,梅夏英、许可文,第91页;郭育艳:“网络虚拟财产继承问题研究”,《河南财经政法大学学报》2014年第1期,第120页。

(五)通信秘密保护的优点与弱点:兼论人格权保护作为通信秘密保护落空时的后援机制

《电信条例》第65条直接禁止电信业务经营者向他人开放涉及通信秘密的网络账户,这种保护措施的优点是具有预防性,只要落实可以最有效地保护通信秘密。其弱点在于,当通信秘密保护落空时,也就是如果通信信息由于某种原因事实上被披露时,《电信条例》对知悉该秘密的普通公民(如某一通信参与人的继承人)本身并没有约束力。[注]通信秘密中的保密义务针对的要么是通信服务提供者(邮政、快递、电信服务方),要么是国家权力机关,而并不针对作为通信参与方的公民自身。例如《电信条例》第70条第2项规定的仅仅是对违背通信秘密保护义务的电信经营者的行政性惩罚措施(责令改正、没收违法所得、罚款等),类似的如《邮政法》第76条、《快递暂行条例》第44条等。

在通信秘密制度止步之处,接手法律保护的就是人格权制度。如果通信秘密遭遇非法披露,这并不意味着通信参与方彻底失去了法律保护,因为此时被披露的通信信息将处于人格权的保护下。也就是说,如果通信信息涉及参与方的人格利益,比如通信含有非常私密的文字或影像,那么基于法秩序提出的人格权保护的一般律令,知悉方负有不得侵害相关方人格利益的义务,由此我们过渡到下一部分的讨论。扩展而言,法律中没有任何一种制度是全能的,但是经过妥善配置和衔接,不同制度之间可以互相支援配合,提供最大程度无死角的法律保护。

四、数字遗产与人格权保护

(一)基础:身后人格权保护的普遍性

法秩序并不将对自然人的人格保护限于其在世之日,而是将这种保护扩展到其过世之后,由此形成所谓的“身后人格权保护”。[注]代表性的论述参见Larenz/Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Band II/2, 13.Aufl.1994, S.531以下。《民法总则》第185条和《英雄烈士保护法》第25条为作为特定民事主体的英雄烈士宣示了身后人格权的保护。显然,按照民事主体地位平等原则(《民法总则》第4条),并非只有当上“英烈”才能享有身后人格权的保护,毋宁说这种保护属于全体自然人。《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第3条一般性地规定了对逝者的人格权保护。基于上述实证法,司法上已经出现了一大批关于死者人格权保护的判决。[注]在迄今为止的司法实务中,对逝者人格利益的侵害主要呈现两类形态,第一类是侵害逝者的名誉或者公开逝者的隐私,如“彭某某等与《中国故事》杂志社侵害死者名誉纠纷上诉案”,载《最高人民法院公报》2002年第6期;“邱某与孙某等一般人格权纠纷案”,《北京市大兴区人民法院民事判决书》,(2015)大民初字第10012号(“邱少云烈士案”);2016年度人民法院十大民事行政案件之五:“洪某与葛某名誉权、荣誉权纠纷上诉案”,《北京市第二中级人民法院民事判决书》,(2016)京02民终6272号(“狼牙山五壮士案”)。第二类是侵害逝者的遗体(骨灰)、墓碑、坟墓等人格利益载体,这方面的判例数量较多,如“汪某与黄某侵权责任纠纷案”,《河南省南阳市中级人民法院民事判决书》,(2012)南民二终字第168号(破坏逝者坟墓);“刘某与王某等人格权纠纷案”,《吉林省白城市中级人民法院民事判决书》,(2017)吉08民终411号(擅自迁移他人坟墓);“张某等名誉权纠纷案”,《江苏省淮安市中级人民法院民事判决书》,(2014)淮中民终字第1252号(导致逝者遗骨暴露)。学理上的深入讨论参见袁治杰主持:“墓地上权利之重构”,《财经法学》2018年第5期,第93~117页。

(二)对逝者数字遗产的妥善对待义务

在身后人格权制度的框架下,法秩序向全体民事主体提出了对逝者人格尊严的一般性尊重要求(Achtungsanspruch)。这一要求具体到数字遗产上,即是对逝者数字遗产妥善对待的行为义务,这种义务同时也属于侵权法上所谓的“交往安全义务”或者说“安全保障义务”(Verkehrspflicht)。

从理论上来说,任何人都在这一尊重要求的覆盖范围下。[注]Staudinger/Hager (2017) C.Das Persönlichkeitsrecht Rn.C51.但从现实角度而言,由于逝者人格利益最主要的载体是逝者的数字遗产,所以上述义务的主要受众是数字遗产的实际支配人,首先是逝者网络账户的经营者,其次是逝者的继承人,除此之外还包括其他出于某种原因取得实际支配力的人,如受托管理数字遗产的公证员或律师,数字遗产物理载体的所有人或者受赠人。[注]参见“某县委党史研究室诉胥某等名誉权纠纷案”,《河南省许昌市中级人民法院民事判决书》,(2015)许民终字第2005号。该案中某县党史研究室受赠一部具有回忆录性质的书籍并将此书分发、存档,而后发现,书中含有侵害他人名誉权的内容。法院判决该党史研究室承担侵害人格权的民事责任。这也符合侵权法中交往安全义务证成的一般原理,即谁对某种风险源(即此处的影响逝者人格利益的数字遗产)拥有现实操纵力,就应当尽必要之注意以避免这种风险成真带来的损害。[注]MüKoBGB/Wagner, 7.Aufl.2017, BGB § 823 Rn.399.

至于数字遗产的保存位置和调取方式则对上述义务的产生没有影响,无论是保存在本地物理载体中的“离线数据”,还是保存在远端服务器因此需要借助用户名和密码调取的“线上数据”,只要涉及逝者人格利益,都足以令其实际支配者负上对逝者人格利益的注意义务。同样没有影响的是,实际支配人获得对数字遗产的支配力是否有法律上依据。也就是说,即便网络账户经营者违背通信秘密保护,向继承人开放涉及被继承人与他人通信秘密的网络账户,继承人——与合法取得人一样——也负有对数字遗产的妥善对待义务。

至于妥善对待义务的具体内容,则按照人格权的一般保护范围来确定,如不得冒用逝者姓名、滥用逝者照片,不得曲解、篡改逝者留下的文字记录,不得损害逝者的名誉,不得利用逝者牟利,不得将逝者与社会无关的私密生活公之于众等。义务人必须以维护逝者的人格尊严、人身权益和个人信息为宗旨来对待逝者的数字遗产。概而言之,在未获通讯全体参与人一致同意或者没有披露通信秘密的正当化事由时,[注]详见上文第三部分第3节。这种义务的基本形态是对数字遗产的保密义务;在获通讯参与方一致同意又或者有某种披露通信秘密的正当化事由成立时,实际支配人也应当按照一定程序向特定主体披露,在这一过程中,各方都应当努力将对数字遗产的披露控制在最小范围内。

(三)对数字遗产所涉及的第三方人格利益的注意义务

逝者的数字遗产中还可能含有涉及他人人格利益的对象,比如他人的照片、视频、通信记录等,此时数字遗产的实际支配人除了对逝者,还对所涉及的第三方的人格利益负有注意义务。[注]参见“潘某与聂某名誉权纠纷上诉案”(恶意宣扬他人隐私侵害名誉权),《四川省成都市中级人民法院民事判决书》,(2006)成民终字1423号,载《人民司法·案例》2007年第8期;该案涉及一份潘某向聂某出具的涉及个人隐私的检讨书,不仅聂某,而且聂某的继承人同样负有妥善对待这份检讨书避免潘某名誉受到损害的义务。这带来的便利之处是,第三方可以独立地向数字遗产的实际支配人主张履行义务或者追究民事责任。

(四)侵害人格权的救济机制:以“书信拍卖案”为例

当数字遗产的实际支配人违背保护义务导致逝者或者第三方人格利益遭受损害时,适用民事责任的一般救济机制(《民法总则》第179条),主要措施有“停止侵害”、“消除影响、恢复名誉”、“赔礼道歉”、“赔偿损失”等。[注]需要注意的是救济请求权的主体。我国法律——与德国法相类似——为逝者人格利益采取的是“近亲属维权”的模式,这一点在实证法上已获得多次确认。在实体法上《侵权责任法》第18条第1句规定,“被侵权人死亡的,其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任”;在程序法上《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第69条规定:“对侵害死者遗体、遗骨以及姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私等行为提起诉讼的,死者的近亲属为当事人”;《英雄烈士保护法》第25条第1款也规定:“对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的行为,英雄烈士的近亲属可以依法向人民法院提起诉讼”。另外,当没有近亲属或者近亲属不维护权利的,而侵害行为又已经损害社会公共利益的,检察院也可以提起诉讼(《英雄烈士保护法》第25条第2款的类推适用)。实务中法院通常判处侵害方同时采取上述几项措施。[注]如“北京科技报社等与曾某等名誉权纠纷案”,《北京市高级人民法院民事判决书》,(2007)高民终字第673号。借助我国法上的一则典型案例说明如下。

“书信拍卖案”:[注]此例基于2014年度北京法院知识产权十大案例之七:“钱某书信著作权及隐私权侵权案”(“某拍卖有限公司诉杨某等侵害著作权及隐私权纠纷案”),《北京市高级人民法院民事判决书》,(2014)高民终字第1152号。夫妻甲乙并其女儿丙皆为享有很高社会知名度的学者,三人与友人丁常有书信往来。甲丙先后故去,唯有乙在世。丁所保存的书信辗转被交于一拍卖公司。该公司发布广告将拍卖这批书信,并在网上提前公布了部分书信内容。书信中多有甲乙丙三人对时事及其他知名人物的褒贬议论,乙为此诉至法院。法院判定,丁和拍卖公司擅自传播甲乙丙三人的私人书信及相关隐私,构成对相关权利人隐私权的侵害,依法应承担停止侵权、赔礼道歉、支付精神损害抚慰金的法律责任。

此案虽然涉及的是线下世界的对象即书信,但在人格权保护方面,该案裁判结果对数字遗产同样具有可借鉴性。我们可以设想,如果此案中通信不是采用传统信件,而是采用E-Mail的方式进行,那么结果并无不同,只要E-Mail涉及甲乙丙三人的人格利益,那么其实际支配人(此例中即为收信人丁和获得信件的拍卖公司)就负有保护相关方人格利益的义务。

五、结论:继承人无权访问被继承人的社交、通信网络账户

现在我们可以对文章一开始提出的问题作出回答,即继承人是否有权要求登入被继承人的社交、通信网络账户。分析这一问题需要区分前后相继的两个子问题。第一个子问题是,对网络账户的经营者而言,是否产生了向原用户的继承人开放网络账户供访问的义务;从继承人的角度而言,这一问题意味着,继承人是否获得要求账户经营者提供账户访问的权利?第二个问题是,这一义务是否因为某种法律事由而被排除?

网络账户指向被继承人的“线上数据”,也就是说只有通过账户服务方的协助才能调取的数据。网络账户的法律本质是用户和服务方之间的合同关系。站在一种关于数据继承的“附着论”立场上,“线上数据”附着于网络账户的基础性合同法律关系之上而获得可继承性。[注]关于附着论下的数据继承,详见前文第二部分。继承人基于继承取代被继承人成为合同法律关系的主体,由此服务方负有应继承人(作为合同新相对方)的请求开放网络账户的履行义务,继承人获得相对应的履行请求权。

因此,对第一个子问题应作出肯定的回答。但这还并非判断的终点,因为接下来还需着手判断,这一给付义务是否因某种法律上事由而被排除。

社交、通信网络账户指向的线上数据通常包含被继承人与其他公民的通信秘密,因此有通信秘密保护之适用,实证法上的相关规定为《电信条例》第65条。经过逐一分析通信秘密的构成要件和披露通信秘密的正当事由,并且权衡各种基础性的价值,应当认定,继承人同样是通信秘密意义上的“他人”,其未经全体通信参与人的同意,无权知悉通信信息。[注]详见本文第三部分。因此《电信条例》第65条禁止网络账户服务者向继承人开放受到通信秘密保护的网络账户,这构成一种法律上的履行不能,其结果是,服务方原本负有的向继承人开放网络账户的给付义务被排除。最终本文的立场同于德国“Facebook案”的二审判决(与该案一、三审判决立场不同)。[注]参见前注〔2〕及其所随之正文。

最后,由于社交、通信网络账户中积累了大量涉及被继承人以及第三方人格利益的数据,基于人格权保护的律令,这批数字遗产构成了一种产生安全保障义务的义务源。无论是谁,只要取得对数字遗产的实际操纵力,也无论他取得实际支配力是否有法律依据,都基于对这一义务源的支配而负有妥善对待数字遗产以避免逝者和有关第三方人格利益遭受损害的义务。这一妥善对待义务包括两方面的主要内容,其一是在通常状态下的保密义务;其二是在有披露通信秘密正当化事由(如追查刑事犯罪)的“非常状态”下的对披露程度和范围的控制义务。违背这一义务将使得义务人面临承担民事责任的不利后果。[注]详见本文第四部分。

人们常说,去世之后,一了百了。在网络时代,这一经验却不再准确,网络有能力让人们生活的每一道踪迹都保留下来,由此面临暴露在外被人窥探摆弄的风险。针对于此,消除人们生前在网络世界的踪迹,或者至少让这些踪迹保持不公开的状态,是法秩序应当为每位公民提供的一项基本保护。由此公民可以期待:他生前未选择公之于众的信息,在其过世后,依然能保持此种状态。形象地说,“数字遗产”中有逝者的“数字遗体”,这一“数字遗体”有望最终在通信秘密保护制度和人格权保护制度联手搭建的“安宁墓居”中获得永恒的栖息。

最后,也许正是因为网络和数据技术使得生命踪迹的留存变得如此容易和随意,时时回顾并提醒自己下述道理才尤其有必要:我们生命存在最重要的证据不是在一行行的电子数据中,而是在我们所关心和爱过的那些人的心里。[注]参见前注〔5〕,Mario Martini文,第1155页。又有谁能说不是这样呢?