N,N,-偶联共轭双卟啉化合物与DNA的相互作用

刘 丹,徐泽彬,王 凯*,2,汪泽江,吴风收

1.武汉工程大学化工与制药学院,湖北 武汉 430205;2.湖北大学化学化工学院,湖北 武汉 430062

卟啉及卟啉衍生物作为一种大分子杂环化合物广泛存在于自然界中,在不同领域如高分子材料,化学催化,靶向药物治疗等都有着重要的应用,并在生命活动中扮演着重要的角色。在光动力治疗过程中,卟啉扮演着十分重要的角色。卟啉作为光敏剂,受到一定波长的光照射后由单线态基态激发到更高能量的单线态激发态产生1O2,或者电子和氢的转移到底物分子上成为活性自由基在细胞组织内扩散,进而破坏组织引起细胞凋亡,对整个细胞造成损伤进行光动力治疗[1-3]。

大部分卟啉化合物主要是以DNA-卟啉复合物的方式与DNA可逆的结合,卟啉与DNA的相互作用模式是新型药物分子设计、筛选和临床研究的基础,所以在生物活性研究方面十分重要[4-5]。可以通过紫外吸收光谱,荧光发射光谱以及圆二色光谱研究卟啉化合物与DNA的相互作用模式,目前提出了3种主要的相互作用方式[6]:a)嵌插结合;b)外部结合;c)外部堆积。随着DNA加入卟啉溶液后,卟啉的soret带出现较大程度的减色(>30%)和一定程度的红移(>5 nm),荧光光谱出现明显的变化,产生负的圆二色谱信号说明卟啉与DNA之间为插入模式;如果紫外吸收光谱变化很小,没有明显的减色和红移,荧光强度变化不明显,产生正的圆二色谱信号说明卟啉与DNA之间为外部结合模式;当吸收光谱与嵌插作用相似时,荧光强度变化不明显,圆二色谱有等强度的正、负信号,说明卟啉与DNA发生外部堆积。

光动力治疗过程中,光的穿透性对光敏剂杀死肿瘤细胞有很大影响。通常光的渗透性与波长和组织深度及其光学特性有很大关系。成年人体内水分占体重的60%~70%,波长小于700 nm的光能够被水分子散射而且会被内源发色团如血红蛋白吸收,波长大于900 nm的光可以被水分子吸收[7-8],所以理想药物在 700 nm~950 nm的近红外区域被激活治疗效果会更显著[9-10]。光动力治疗药物的理想激发波长能够有更强的组织穿透性和更少的水分子吸收干扰,而卟啉化合物的soret带在400 nm~500 nm范围内有强吸收,所以其双光子吸收(2-PA)范围应该在800 nm~1 000 nm内。卟啉化合物长波长的吸收,高的单线态氧产率及良好的DNA结合能力,使得其在双光子光动力治疗(2PA-PDT)中有很大的优势[11]。因此,本课题组先前设计并合成了N,N-偶联共轭双卟啉化合物(Por 1)及其Zn配合物(Por 2),以及为了改善双卟啉水溶性,进一步制备了N,N-偶联甲基吡啶双卟啉化合物(Por 3),如图1所示。为了进一步研究这些亲油性和亲水性双卟啉化合物与DNA结合模式的不同,采用紫外-可见吸收光谱、荧光发射光谱以及圆二色谱等光学研究手段来检测目标化合物与DNA之间的相互作用,希望为后期体外细胞活性研究提供一定的理论基础。

图1 卟啉化合物的结构Fig.1 Structures of porphyrins

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

Cary UV-100紫外-可见光谱仪;PTI QM-4/2005荧光光谱仪;JASCO J-720圆二光色谱仪;pHS-828 pH计(合肥卓尔仪器仪表有限公司)。

三种卟啉化合物参照先前合成的方法制备[12]。小牛胸腺DNA(ct-DNA)(Sigma-Aldrich公司),根据吸光光谱来测定其浓度,又ε260=6 600 L·mol-1·cm-1,通过公式计算得ct-DNA浓度为4.74×10-4mol/L。水为纯化水,试剂均为国药集团化学试剂有限公司生产。

测定环境为大气压和(20±2)℃。紫外-可见吸收光谱,荧光发射光谱,圆二色谱的测试均在浓度 为 0.05 mol/L Tris-HCl和 0.1 mol/L NaCl(pH=7.4)的缓冲溶液中进行。

1.2 光谱测试

1.2.1 紫外-可见光谱测试 在3 mL样品池中加入27 μL 1 mmol/L卟啉储备液和3 mL Tris-HCl缓冲溶液,稀释卟啉溶液至浓度为9μmol/L。在350nm~500 nm范围内测定其紫外吸收后,以ct-DNA滴定卟啉溶液,每次滴定后充分混合5 min,再测定此混合溶液的紫外吸收光谱,样品池厚度为1 cm。

1.2.2 荧光光谱测试 在3mL样品池中加入27μL 1 mmol/L卟啉储备液和3 mL Tris-HCl缓冲溶液,稀释卟啉溶液至浓度为9 μmol/L。则在600 nm~800 nm范围内测定荧光发射光谱后,以ct-DNA滴定卟啉溶液,每次滴定后充分混合5 min,再测定此混合溶液的荧光发射光谱,样品池厚度为1 cm。卟啉 1、2、3的激发波长设置为 427 nm,419 nm,424 nm。激发狭缝和发射狭缝设置为10 nm。

1.2.3 圆二光色谱测试 取卟啉储备液于ct-DNA溶液中混合,定容稀释至浓度为18 μmol/L,加入样品池中。r=n(Porphyrin)∶n(DNA),r=0.05。在400 nm~500 nm范围内测量,CD光谱带宽度为1 nm,灵敏度为10 mdeg,分辨率为0.1 nm,扫描速度为100 nm/min,样品池为1 cm,扫描空白缓冲液用于校正基线。

2 结果与讨论

2.1 紫外-可见光谱测试

在紫外-可见吸收光谱中,采用不同浓度ct-DNA与卟啉化合物结合观察吸收峰的变化,浓度范围分别为0 μmol/L、0.79 μmol/L、1.57 μmol/L、3.14μmol/L、6.24μmol/L、9.29μmol/L、12.31μmol/L、18.23 μmol/L、24.00 μmol/L、29.63 μmol/L、35.11 μmol/L、40.46 μmol/L、50.79 μmol/L、60.63 μmol/L、79.00 μmol/L、99.79 μmol/L。观察卟啉Soret带吸光度以及最大吸收波长的变化,由表1和图2可知,所有卟啉样品的Soret带的吸光度出现了一定程度的减色并伴随着红移。这是由于卟啉大环结构中π*的共轭体系能够与DNA碱基共轭体系中的π发生电子堆积,引起电荷的转移,导致能级降低,从而致使π→π*跃迁能级变小产生红移现象。同时电子转移后的π轨道因为部分充满电子,减小了π→π*跃迁的几率,产生减色效应[13]。卟啉1有较大程度的减色(>40%),没有出现明显的红移(<5 nm),初步推断与DNA的相互作用模式为表面堆积的外部键合模式。卟啉2的减色程度为68%,并且有较为明显的红移现象(6nm),说明卟啉2与DNA相互作用模式为插入和外部结合并存。卟啉3减色程度不明显并且没有出现红移现象,初步推断卟啉3与DNA的相互作用模式为外部键合模式。

图2 ct-DNA结合卟啉的紫外可见吸收光谱:(a)卟啉1,(b)卟啉2,(c)卟啉3Fig 2 UV-Vis absorption spectra of ct-DNA combined with porphyrin :(a)Por 1,(b)Por 2,(c)Por 3

表1 Por1、Por2和Por3与ct-DNA的相互作用Tab.1 Interactions of Por1,Por2 and Por3 with ct-DNA

结合常数K可以表示卟啉与DNA的结合能力。根据文献K值可由下列方程式计算得出[14]:

其中c代表DNA的浓度,单位为mol/L;△εap=|εA- εF|;△ε=|εB-εF|;εA=Aobs/[Porphyrin];εB和 εF分别表示DNA-卟啉复合物的消光系数和未与DNA结合的自由卟啉的消光系数。c/△εap和c之间具有一定的线性关系可线性拟合得出方程。为确保DNA与卟啉作用充分,线性拟合的准确性,通常从r=1.1开始获取数据。线性拟合得到直线后,将斜率1/△ε与截距1/(△εK)相除可计算得到K值(如表2)。当结合常数K在106~107则说明为插入模式,结合常数K在105左右则说明为外部结合模式。

表2 卟啉1、2、3的结合常数Tab.2 Binding constants of Por1,Por2 and Por3

从表2中可以看出Por 3的结合常数最小,Por 1和Por 2与DNA的结合能力均强于Por 3,结合紫外吸收光谱表明与DNA为外部键合的结合模式。根据文献可得EB与DNA的结合常数为5.54×105L/mol[6],故比较表中数据可知 Por1、2、3与DNA的结合能力明显强于EB。

2.2 荧光发射光谱

利用不同浓度的ct-DNA来滴定卟啉化合物,得到荧光发射光谱如图3和表1所示,3个卟啉的荧光强度随着ct-DNA浓度的增加都有不同程度的减弱,Por 1发生了一定程度的蓝移,Por 2,Por 3都发生了一定程度的红移。这是由于卟啉环与金属Zn形成配位化合物,使得卟啉共轭体系中电子云密度降低或者与金属本身的轴向配位有关。在低浓度ct-DNA下,Por 3荧光强度开始降低,这是由于卟啉在DNA表面的自堆积。在高浓度ct-DNA下,荧光强度有很大程度的增强同时伴有明显的红移现象,并且在663 nm处卟啉发射峰的双峰开始裂缝明显,出现了强的荧光发射,这是由于卟啉插入到DNA碱基对里,导致所处环境变为疏水性所致,进而使得卟啉自堆积能力降低,Por 3从聚集体转变为单一态使得荧光强度增加[15]。结果表明,Por 3与DNA之间存在着多种结合模式,这种结合模式会因为ct-DNA浓度的不同而发生变化。

图3 ct-DNA结合卟啉的荧光发射光谱:(a)卟啉1,(b)卟啉2,(c)卟啉3Fig.3 Fluorescence emission spectra of ct-DNA combined with porphyrin:(a)Por 1,(b)Por 2,(c)Por 3

2.3 圆二光色谱

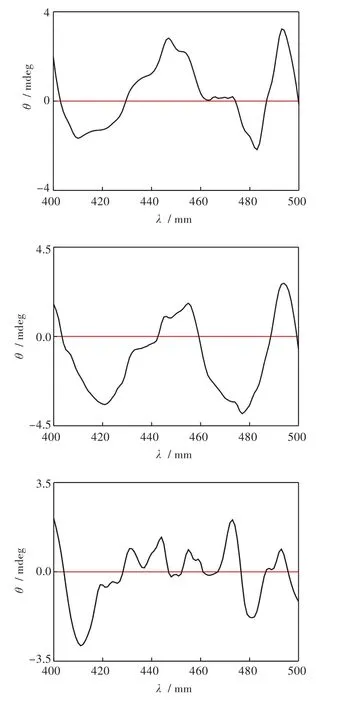

圆二色光谱是研究卟啉化合物与DNA结合模式最直接的方法之一。当DNA与卟啉化合物相互作用后,在卟啉soret区域产生的信号可以判断其结合模式。ICD信号为正,表明分子的长轴与短链DNA的碱基对间处于平行的几何位置,卟啉与DNA为外部小沟结合模式;ICD信号为负,表明分子的长轴与短链DNA的碱基对间处于垂直的几何位置,卟啉与DNA为插入的结合模式;出现一正一负的信号,说明卟啉与DNA为外部堆积的结合模式。

图4 DNA结合卟啉的CD光谱:(a)卟啉1,(b)卟啉2,(c)卟啉3Fig.4 Circular dichroism spectra of ct-DNA combined with porphyrin:(a)Por1,(b)Por2,(c)Por3

如图4和表1所示,Por 1在409 nm处有一个较强的负峰,在446 nm处有一个强的正峰,同时在483 nm和493 nm处有两个大小相同的正负峰,说明Por 1与DNA结合模式为外部沟连和外部堆积并存。Por 2在427 nm,476 nm处有很强的负峰,说明Por 2与DNA的主要结合模式为插入模式。Por 3在411 nm处出现较强的负信号峰,而在431 nm~473 nm处有两个较弱的正峰及480 nm与492 nm处的正负信号峰,说明Por 3与DNA之间既有插入也有外部堆积的相互作用,且可能由于多个正电荷与DNA磷酸负离子骨架之间的相互作用存在着静电作用[16]。这一结果与紫外可见吸收光谱和荧光发射光谱的ct-DNA滴定实验结果一致。

3 结 语

针对三种N,N-偶联共轭双卟啉化合物进行了紫外可见吸收光谱,荧光发射光谱,圆二光色谱的DNA测试,通过观察光谱变化值和诱导信号研究其与DNA的结合模式。结果表明,Por 1与DNA的结合模式是外部沟连以及外部堆积;Por 2能与DNA通过外部沟连模式作用,也可以插入到DNA中;Por 3可以插入DNA,并且能够在DNA表面进行自身堆积通过与DNA磷酸骨架的静电相作用。以上结论为后续的体外细胞实验奠定基础,为共轭双卟啉的研究提供理论依据。