优化护理急救流程在急诊心肺脑复苏抢救中的应用效果探讨

张瀛

(辽宁省鞍山市中心医院急诊科,辽宁 鞍山 114000)

心搏呼吸骤停属于心脏危重急症,稍有不慎便会导致患者失去生命。临床上多见患者因猝死或者创伤、突发心脑血管疾病等方面情况而发病,通常患者发病后需在短时间内得到科学有效的救治,以免发生无法挽回的不良结局。心肺复苏抢救是该症患者生命挽救、维持的重要手段,此项手段可挽救患者的呼吸,并维持其生命体征稳定,提高了心搏呼吸骤停患者的生存率,但带给患者的后遗症仍无法有效避免,尤其是高龄患者的死亡率及后遗症情况已是屡见不鲜。随着现代医学事业的飞速发展,医学家们提出优化抢救护理流程,以期降低心搏呼吸骤停患者的死亡率,减少或避免其愈后存在后遗症,故本次研究旨在对优化护理急救流程在急诊心肺脑复苏抢救中的应用效果作探讨。

1 资料与方法

1.1 临床资料 研究中纳入对象为本院2016年1月至2017年12月收治的急诊心肺脑复苏抢救患者80例,纳入标准:患者病情均经临床病理学证实,为院内或者院前急救时心跳呼吸骤停,并均是发病后5 min内被送至医院抢救,具有心搏呼吸骤停典型症状。排除标准:合并其他重大脏器疾病、体循环与凝血障碍患者;合并慢性疾病终末期病症患者;临床资料不完善患者。将其根据入院单双顺序均分组为:对照组40例患者中男28例、女12例,年龄32~80岁,平均(56.01±5.73)岁,心血管疾病诱发16例、创伤性休克诱发9例、脑卒中诱发9例、失血性休克诱发4例、电击伤诱发2例;观察组40例患者中男25例、女15例,年龄35~76岁,平均(55.81±5.40)岁,心血管疾病诱发11例、创伤性休克诱发10例、脑卒中诱发13例、失血性休克诱发5例、电击伤诱发1例。两组患者临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。本次研究内容均经医院伦理委员会批准并允许实施,患者家属对本次研究内容均知晓,并签署了知情同意书。

1.2 方法 对照组接受常规急救流程行心肺脑复苏抢救:并未对患者做初步分诊,经家属院前急救人员送至急诊科,接诊医师判断为心搏呼吸骤停,并即刻实行心肺复苏抢救。抢救室中要求1名高年资护士为组长,其他护理人员不要求资历与工作年限、人数,根据常规流程与规范行胸外心脏按压、静脉通道建立与心电图监测等方面内容[1]。

观察组接受优化护理急救流程行心肺脑复苏抢救:抢救室中要求急诊分诊护理人员1名,通常选择资历高与经验多的护理人员;组内组建抢救小组,要求1名高年资护理人员为组长,并包括3名护理人员为组员。患者先经分诊护理人员做验伤分诊,之后再将患者送至抢救室中,帮助小组人员把患者送至抢救创伤;抢救人员需即刻依流程规定站定位置,第1站组长处于左侧,将心电监护仪快速、妥善的连接,控制患者心率及血氧饱和度、心电图波形于10 s之内完成监测并记录[2];之后行呼吸道管理,根据患者病情行高流量吸氧与吸痰,帮助医师行气管插管通气,快速连接呼吸机并调整参数,随时与医师沟通并做好护理配合;第2站组长处于右侧,保证患者循环系统管理及除颤仪、静脉通道建立与动静脉血样获取于2 min之内完成[3];第3站护理人员则即刻遵医嘱依次准备抢救用药,密切检测胸腔闭式引流等管道情况,将各个导管刻度及时告知第1站组长;第4站护理人员密切观察并记录患者各项生命体征指标变化,包括其生命体征及意识、瞳孔与治疗、护理等方面情况,保证护理记录单记录准确无误,并及时为各站护理人员依次递送物品,对患者自身携带的财务详细登记,抢救室环境维持亦不能忽略,对患者的隐私绝对保护,确保同室病友安排合理,要保证对外联系的及时性,包括邀请专家会诊与床边B超通知、心电图、X线检查结果获取及血样标本送检等方面内容[4]。

1.3 家属满意度判定标准 家属满意度以本院自拟患者家属护理满意度调查表评价:该量表共为100分,满意是分值≥80分、基本满意是60≤分值<80、不满意是分值<60分。

1.4 统计学方法 本研究数据均用SPSS 20.0统计软件处理,计量资料采用“±s”表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

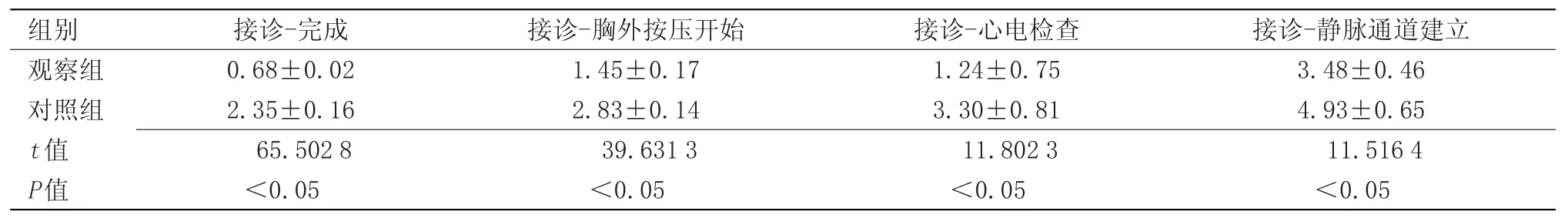

2.1 急诊心肺脑复苏抢救时间 观察组患者从接诊-完成胸外按压开始、心电检查、静脉通道建立的时间均短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 急诊心肺脑复苏抢救时间(±s,min)

表1 急诊心肺脑复苏抢救时间(±s,min)

接诊-静脉通道建立3.48±0.46 4.93±0.65 11.516 4<0.05组别观察组对照组t值P值接诊-完成0.68±0.02 2.35±0.16 65.502 8<0.05接诊-胸外按压开始1.45±0.17 2.83±0.14 39.631 3<0.05接诊-心电检查1.24±0.75 3.30±0.81 11.802 3<0.05

2.2 抢救成功率 观察组急诊心肺脑复苏抢救成功率37.5%高于对照组15.0%,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 急诊心肺脑复苏抢救成功率[n(%)]

2.3 家属满意度 观察组患者家属满意度95.0%高于对照组72.5%,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

心搏呼吸骤停为人体内血流不能自然有效地流出、流入心脏,多见患者因重度创伤、多种休克或者酸碱失衡、电解质紊乱以及植物神经反射异常、中风与药物过量、电击等方面不良情况所致。通常处理心搏呼吸骤停患者时,需将其即刻放平以平卧位分析判断其意识状况,并检查其大动脉有无搏动及有无呼吸等情况,被判定为心搏呼吸骤停后要即刻实行心肺脑复苏抢救,包括根据患者病情予以开放气道,急救人员要将右手按压至患者前额并使头部呈后仰状态、左手将颏往上举,并及时清理患者口、鼻中的异物,之后再予以患者人工呼吸、胸外心脏按压的措施,通常需将胸外心脏按压频率控制为每分钟100次、深度为4~5 cm,期间按压30次后做2次人工呼吸,持续做5个周期后对患者呼吸及循环体征重新评价,同时拨打120将患者送至医院接受急诊抢救[5]。

表3 家属满意度[n(%)]

急诊科室常规遇到多种突发事件,并具有多种未知因素的风险,并有调查结果显示:急诊科室中护理人员多为年轻护士,其应对突发事件的能力与经验欠佳,故患者急诊早期抢救时,发生多项护理工作呈忙乱状态的几率很大,并导致各项工作效率低。临床上常规护理急救流程并不完善,其间各项工作分工并不明确,护理操作并不能及时有效的展开,常见患者被送至医院后均未行分诊,便让医师直接接诊治疗,故医师在为患者实施抢救措施之前,需对患者做全面的创伤评估等,期间便浪费了患者的抢救时间,容易出现救治措施实施不及时便死亡的情况,亦或者是带给患者无法挽回的后遗症,所获临床急诊心肺脑复苏抢救效果极低[6]。随着现代医学事业的飞速发展,各项临床治疗及护理干预措施亦在不断改革与完善,故优化护理急救流程被提出并广泛应用于临床,急诊急救护理流程通过全方位优化的效果明显,患者接受在接受医师急诊抢救前,值班护士已经对患者病情做了相应的分诊,保证了患者第一时间得到正确救治,期间值班护士均责任落实到人,其熟悉掌握每个环节中的救治任务,并职责明确的有序展开各项救治工作,抢救过程中不会出现忙乱的情况[7]。

优化护理急救流程亦全面改善了急救护理服务质量,为心搏呼吸骤停患者赢得更多的生命挽救时间,其具有高效性、协调性的优势,其间护理人员均具备熟练、专业的救治技能,可在短时间内保证各项抢救工作高质量分配[8]。有资料显示:急诊急救护理流程优化工作展开强调患者需求的重要性,并将流程作为重点改造对象,注重患者抢救成功率及其满意度提高,使护理流程得到彻底优化及重新设计,使服务链通畅无阻并极具针对性,能够准确及时的协助医师完成对患者的抢救与治疗[9]。本次研究中对照组患者接受常规急救护理流程,观察组患者接受优化护理急救流程,结果显示:观察组患者从接诊至完成、胸外按压开始、心电检查、静脉通道建立的时间均约2 min,急诊心肺脑复苏抢救时间明显缩短,急诊心肺脑复苏抢救成功率为37.5%,患者家属满意度为95.0%,与对照组约3 min、15.0%、72.5%比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,优化护理急救流程对急诊心肺脑复苏抢救成功有着积极作用,可显著缩短从接诊-完成胸外按压开始、心电检查、静脉通道建立的时间,提高心肺脑复苏抢救成功率,提升家属满意度,具有极佳的临床应用效果,值得临床上广泛推广。