蒙元时期伊朗与中国的丝绸纺织文化交流

宋 炀

伊朗地区是西亚乃至世界纺织文化的重要发源地,其纺织品的生产记载开始于阿契美尼德王朝时期(约公元前559年~公元前330年)。波斯人自3世纪时就从中国习得种桑养蚕技术的秘诀,在里海辖区内发展养蚕业,并向拜占庭和中亚出口丝线,其独特的地理位置和发达的商业贸易使其很快就成为丝绸之路上东西方贸易与文化交流的枢纽。其后,萨珊王朝时期的波斯纺织文化更加兴盛,萨珊波斯的联珠圈纹与动物纹无疑是纺织史上最具影响力的纹样之一,早在魏晋南北朝时期联珠纹就广泛流行于中国的纺织品上。纺织品也许是伊朗与中国这两个纺织古国进行文化交流的首要媒介,中伊两国之间纺织文化的交流问题不仅是认识两国纺织文化与艺术审美的关键,也是贯穿丝绸之路上东西方跨文化交流的重要问题。虽然陶瓷、玻璃、金属工艺等都是中伊两国间丝绸之路上主要的商品和工艺美术品,但相比瓷器玻璃的易碎、金属的沉重,纺织品独特的便携性及其与生活的紧密性,使其在两国进行物质和文化交流伊始就成为了主角,中伊两国间的纺织贸易交流史源远流长,可以追溯至丝绸之路凿空之前。

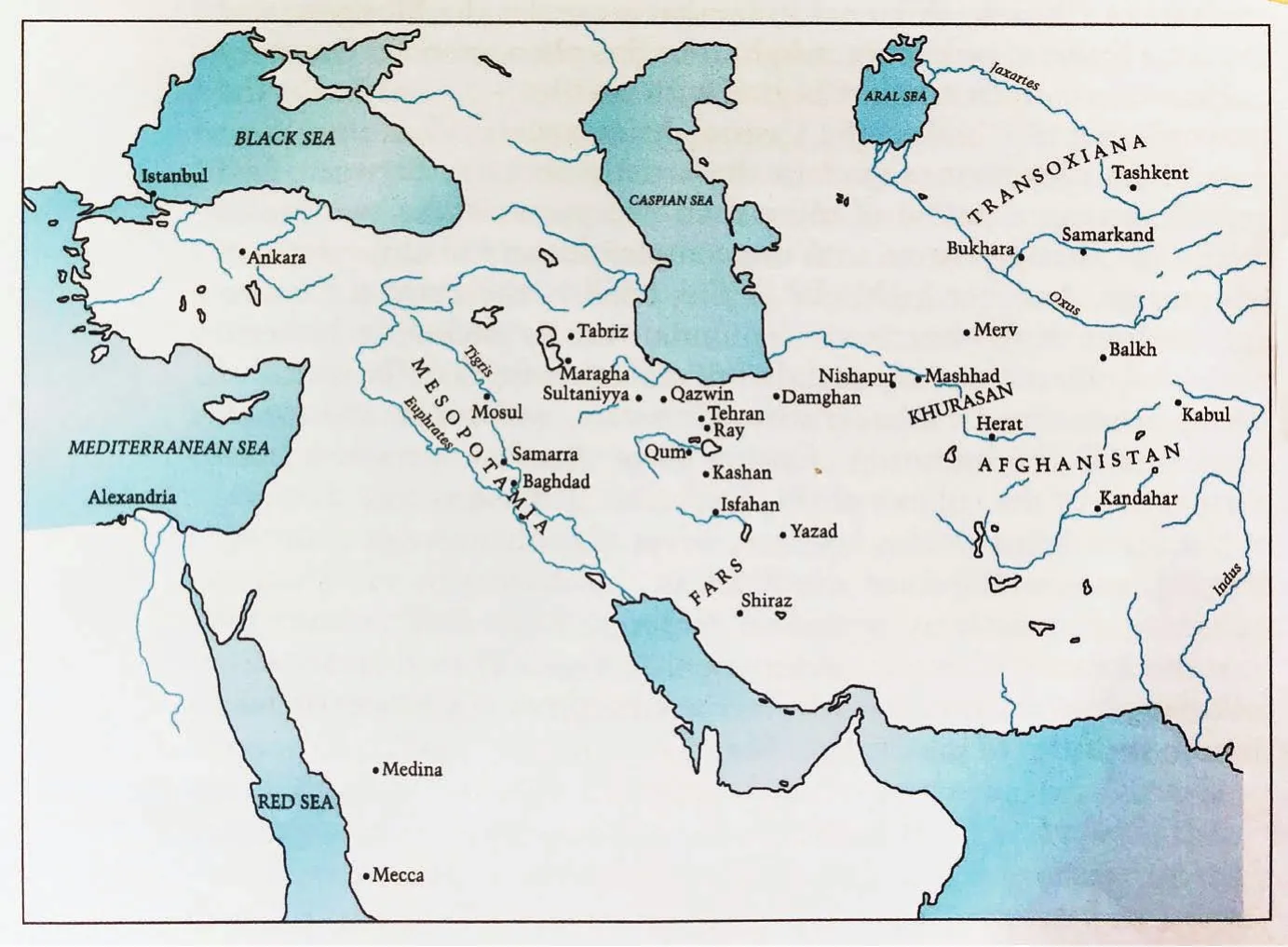

由于13世纪蒙古的西征和扩张以及由此形成的政治格局致使欧亚大陆间的国家疆界开放,商品流通畅达,贸易往来频繁,极大地促进了西亚、中亚与中国之间的跨文化交流,形成了“天下会于一,驿道往来,视为东西州矣”①的大好形势。也使此期中伊两地之间的纺织文化交流达到了空前的巅峰。特别是在蒙古政权设置的藩属政权伊儿汗国(1256 ~1355年)统治时期。伊儿汗国的领土(图1)东起阿姆河和印度河上游,西及伊拉克和小亚细亚大部分地区,南临波斯湾,北抵高加索山,国都在桃里寺 (今伊朗大不里士),其是蒙古政权在伊朗及其周边地区设置的藩属国,其又被译为伊利汗国或伊尔汗国,由成吉思汗之孙、拖雷的第六子旭烈兀及其子阿八哈与他的后人统治。蒙古帝国在中亚和西亚的早期行政统治一定程度上保护和继承了波斯文化,恢复和发展了呼罗珊残破的社会经济,使蒙古帝国中央政府与伊朗等西亚地区建立起直接而紧密的行政隶属关系。作为绿洲丝绸之路的枢纽和自古以来东西方交往的桥梁,蒙古政权统治下的伊朗(Mongol Iran以下简称蒙古伊朗)的工商业发达,丝绸贸易以及其他过境贸易一直是其重要的财政来源,蒙古伊朗的主要人种回回人也是中西贸易的活跃分子。元朝政府设置在元大都的直隶中央织造作坊——别失十八里局中的工匠也多是来自中亚的“西域织金绮工三百余户”②,其最重要的工官是忽三乌丁,从姓氏上看此人是来自中亚的回回,而早在窝阔台时期的中央织造作坊中就有“回回工匠三千户”③,说明蒙古伊朗的回回人也是主要的纺织技术人员,他们在蒙古西征时被大量带回到中国元朝政府设置的中央织造作坊中担任技术骨干。伊朗生产的纳石失深受蒙古统治者喜爱,据波斯史籍《世界征服者》《史集》记载,在公元13世纪初的蒙古大军首次西征时,中亚兴盛的织金锦令蒙古统治集团异常痴迷,王公将相皆以大块纳石失缝缀装饰礼服外衣,甚至死后也以其遮覆棺木、装饰马车。总之,在伊儿汗国统治期间,中国与波斯两大古文明在统一的政治政权下亲密接触,两地间的纺织贸易日趋频繁,纺织品大规模交换,大批纺织技术工人在欧亚大陆间自由流动,纺织品审美风格互相影响,纺织技术与纹样元素彼此学习借鉴,分别塑造了两地独特而复杂的纺织文化。来自中国的纺织纹样和审美风格影响甚至直接参与塑造了中世纪及近代早期波斯——伊斯兰风格的伊朗纺织文化,形成了影响深远的伊斯兰“中国风”(Chinoiserie)④。同时,蒙古伊朗的纺织技术与装饰元素影响了中国元朝和辽夏金统治政权的纺织文化,极大地促进了中国纺织技术的发展,并丰富了中国装饰文化的内容,其影响甚至辐射至后期明清代纺织服装的审美。总之,中伊两地间纺织文化的交流极大地推动了丝绸之路上东西方的跨文化交流。

图1:伊朗疆域,伊儿可汗(1256~1353年)政权统治期间伊朗属于蒙古藩镇

一、蒙古统治时期的伊朗“中国风”

伊朗地处人类主要文明起源的两河流域,其历史文化悠久,艺术特征鲜明。由于地处欧亚板块上东西方文明的汇流处,伊朗的文化艺术又具有极大的兼容并包性,它秉承东西方文化艺术的精华,能够以极大的自发热情来消化吸收异域艺术文化的精华,并快速吸纳转化为己用。恰如著名伊朗文化史学家理查德·弗赖伊所说:“在面对外来文化的影响时,中国采取接受和吸收的态度;而如果这些外来文化能够引起伊朗人的兴趣,他们则会毫不迟疑地将外来文化迅速融入到自己的文化中,使其成为本土文化的一部分。”⑤这种对异域文化强大的吸纳特性鲜明地体现在13~14世纪蒙古伊朗的纺织艺术上。由于特殊的政治原因,中国和波斯两大文明相遇,在中国文化和艺术的影响下,包括染织工艺、金属工艺、陶瓷工艺、玉石工艺、细密装饰画等多种蒙古伊朗装饰艺术呈现出鲜明的“中国风”,使此期伊斯兰地区的艺术审美发生了巨大改变。此文重点从纺织品的角度进行深入研究。

虽然有强大的政治原因,但13 ~14世纪伊朗纺织品上的“中国风”并不是一种突然出现的艺术风格,早期中国和伊朗纺织品的风格变化和文化交流是已经为这种艺术风格的产生做好了铺垫。中国和伊朗之间的丝绸贸易历史可以追溯到丝绸之路凿空的西汉初年,当时地处今伊朗地区的安息帝国中的帕提亚人(The Parthians)充当了中国与罗马帝国之间的纺织品贸易商人,促进了东西方丝绸贸易的发展。中国唐朝(617 ~907年)与萨珊波斯(224 ~642年)是中伊之间纺织文化交流最频繁的时期。开放的国策使大量异域纺织品被引进到中国,以唐玄宗为首的唐代上层阶级热情地引进西方文化,大力鼓励中外纺织技术和审美文化的交流,联珠圈纹、葡萄纹与对鸟对兽纹等在中国纺织品上的风靡为中伊之间紧密的纺织文化交流提供了明证。此外,纺织品上的纹样和文字也成为东西方宗教信仰传播的重要媒介,纺织贸易与祆教、基督教与佛教在中国的传播密切相关。在7~9世纪的后萨珊波斯时期,粟特人在中伊纺织品贸易中起到了关键作用,他们也是穿梭在欧亚大陆间主要的纺织品贸易商人。在伊朗德黑兰省雷伊市(Ray)出土的北宋时期的纺织品和陶瓷、金属工艺品也说明,在蒙古伊朗之前,伊朗民间可以较便捷地购买到中国内陆产的纺织品。这些前期频繁的贸易与文化交流都为蒙古伊朗时期“中国风”的出现奠定了基础。虽然中国和伊朗之间的纺织品贸易历史悠久,但通过仔细观察和对比蒙古伊朗之前的中伊两国纺织品,从出土的实物来看,似乎伊朗纺织品对中国纺织品的影响力更强大,其为中国纺织品提供了更具影响力的风格灵感来源,正如唐代和粟特纺织品中无处不在的萨珊波斯联珠纹所反映的那样。但在蒙古伊朗时期,中国纺织品对伊朗纺织品的影响开始凸显出来,大量中国的装饰主题和纹样在伊朗纺织品中被采用和改编。

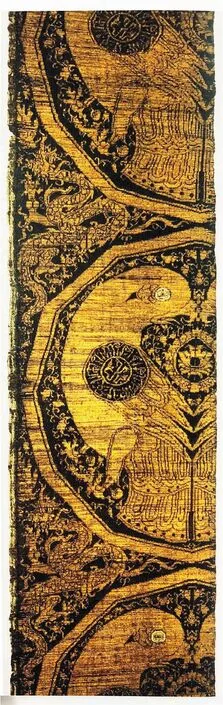

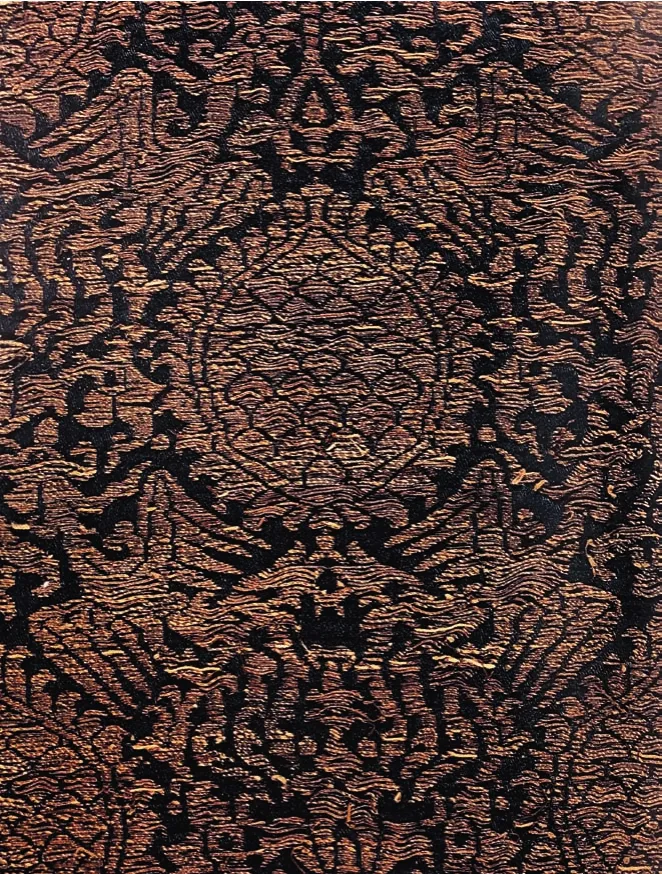

图2:双鹰盘龙纹织金锦,中亚,1300年

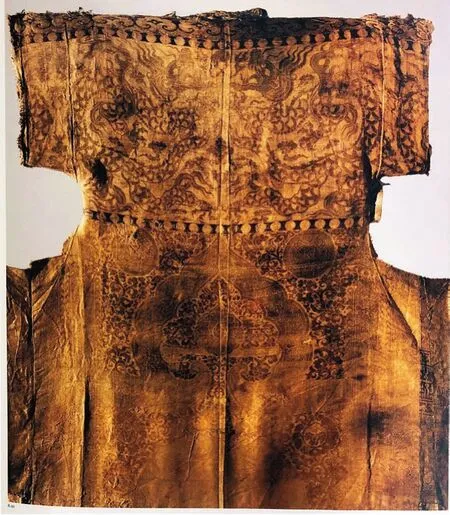

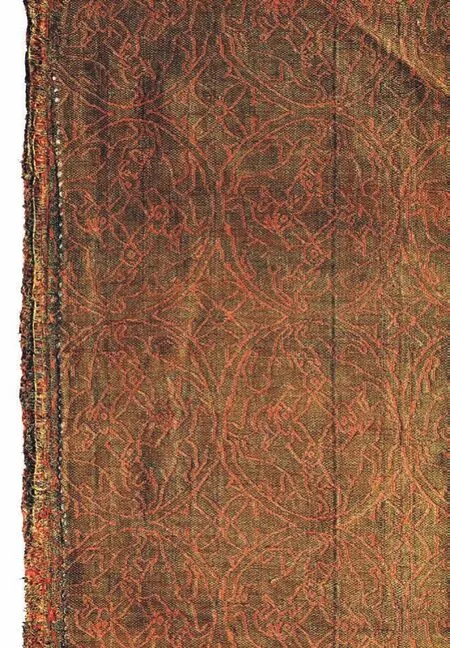

在波兰格丹斯克发现的对鹰盘龙纹织金锦(图2)是一件具有鲜明中国风格的伊朗纺织品。对鹰翅膀上的阿拉伯铭文“荣耀归于我们的主,苏丹国王,正义、明智的纳西尔”⑥使其伊斯兰风格显而易见。因为这条铭文使这件织金锦有史可考,其与一条阿拉伯文献记载相印证,文献记载了1323年一位蒙古统治者送给马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德的礼品名录:“700件纺织品,其上织绣有苏丹头衔。”⑦对鹰盘龙纹织金锦应该就是其中一件。由于织物的政治功能,其纹样装饰一定是经过慎重考虑的。龙纹最初仅仅是作为一种异域装饰纹样出现在伊斯兰风格的纺织品上,但后来龙纹象征皇权的寓意被理解并广泛地应用在蒙古统治时期的伊朗王室御用的纺织品中,说明其对该纹样文化寓意的认可,龙纹也成为伊朗纺织品强调其与中国文化关联的一个符号。但是,对鹰盘龙纹织金锦上的龙纹却没有五爪,这表明没有中国文化背景的纺织工人在借鉴龙纹装饰时难以避免的疏忽。但仍然有很多深谙中国装饰文化内涵的纺织品,比如这件织造于1270年东伊朗地区的服装(图3),从款式和造型的特征上看这是一件典型的伊斯兰风格服装,但服装面料为联珠对龙如意纹织金锦,纹样具有典型的中国风格。在中国传统的纹样构图中,作为主纹的龙纹还经常与一些辅纹搭配,最常见的是火纹、云纹、宝珠纹等,从织锦上自然生动的主纹样“双龙戏珠纹”来看,伊朗对中国纹样的吸收借鉴已经相当成熟。

图3:联珠对龙如意纹织金锦袄衫,伊朗东部,1270年

图4:凤凰与球形棕榈树织金锦,伊朗东部,1300年

图5:羚羊祥云纹织金锦,伊朗,1300年

与龙纹相似,凤凰也是中国文化中最典型的装饰纹样之一。凤凰的起源约在新石器时代,在我国原始社会陶器上的很多鸟纹就是凤凰的雏形。1977年,在距今7000年的河姆渡文化遗址中出土了“双鸟朝阳纹象牙碟形器”。器物上的鸟纹被考古界认为是中国最早的凤凰图案。⑧最早关于凤凰的文献记载出自《山海经》:“有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤皇”。在中国传统装饰艺术的后期发展中,凤凰的形象变得羽毛丰满、形象飘逸,成为女性皇权的象征。在蒙古伊朗时期的纺织品上,凤凰纹样也是十分流行的中国风装饰元素。在13 ~14世纪产于伊朗的凤凰与球形棕榈树织金锦(图4)上,中国的凤凰纹样取代了伊斯兰传统鸟纹,但仍然保持以伊斯兰传统对鸟对兽纹的对称形式构图。尽管采用了格式化的构图形式,但凤凰翅膀与尾羽的飘动有助于在整个纹样中营造一种灵动飘逸的感觉,与此期中国纺织品上的凤凰形象神似。

除了中国典型的龙凤纹样以外,蒙古以外的中国北方游牧民族的纹样也成为蒙古伊朗“中国风”的一部分。从纹样上看,现存德国纽伦堡国家美术馆的一件13~14世纪伊朗产纺织品,羚羊祥云纹织金锦(图5)上的蹲伏的羚羊(djeiran)与头顶环绕的祥云,以及滴露状外轮廓与金代纺织品“犀牛望月”纹锦(图6) 十分相似,只是缺少了月亮这一装饰元素。Djeiran作为一种粟特人首先用在纺织品装饰纹样上的中亚羚羊在唐代与金代纺织品上的流行同样是跨文化交流的产物。与偏向于自然主义风格的“犀牛望月”纹锦相比,羚羊祥云纹织金锦上的纹样装饰形式感更强,主纹样被安排在规则的滴露状空间中,空间外填充着规则的花朵纹样,这种构图方式与伊斯兰装饰风格追求规整严谨的秩序与“空白恐惧”(horror vacui)的风格有关。此外,羚羊祥云纹织金锦中祥云纹是中国最古老的传统装饰元素之一,其在商周时期就开始流行,纹样寓意着不朽与好运,在道教思想中,云还被认为是宇宙气息的积累。自唐代开始,云纹被中国北方少数民族所吸收,在蒙古和契丹等民族的工艺品中广泛应用并沿丝绸之路向西传播。自13世纪起,伊朗纺织品与其他装饰物上对云纹的运用逐渐增多,包括在波斯的细密画中,云纹也作为一种代表空间的景观元素而被大量运用。

图6:金代纺织品“犀牛望月”纹锦,金代

图7:莲花三兔拱月藻井,莫高窟407 窟,隋朝

图8:三兔拱月纹织锦,伊朗,13世纪中期

图9:莲花纹织金锦斗篷,东伊朗,13世纪末

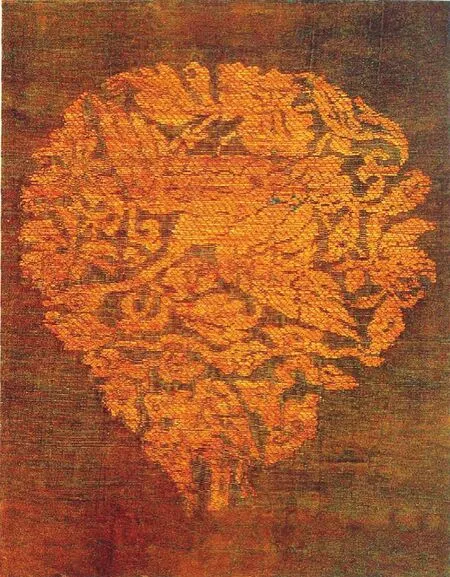

图10:圆形丝毯 伊朗,1352年

兔子在中国传统文化中尤其具有特殊地位,被赋予各种吉祥的寓意和内涵。古人将月亮中的一块阴影想像为兔的形状,认为月中有兔。明人王夫之日:“倾免,月中暗影似兔者。”⑨清人林云铭云:“月中微黑一点谓之兔。”⑩我国文献中关于月兔的记载,最早见于屈原的《楚辞·天问》:“夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?”可见,在中国文化中兔子与月亮和天象星宿之间有着紧密的符号联系。此外,兔子因其很强的繁殖能力而被视为生育的象征,《尔雅·释兽》载:“兔子日娩”。兔子所具有的这些吉祥寓意使其在中国传统工艺品中应用广泛,同时,作为草原民族所熟悉的动物,兔纹也是蒙元时期少数民族织物的主要装饰纹样之一,并在伊斯兰风格的纺织品上广泛流行。我国莫高窟407窟中的隋朝莲花三兔拱月纹藻井(图7)是最为著名的兔纹装饰之一。目前学界关于这一含义深邃的三兔拱月纹的理解依然没有形成共识,月亮之中的三只兔子耳朵相连,首尾追逐,逆时针奔跑,彼此接触着对方,却又永远追不到对方。其中一种解释源于中国佛教,即三只兔子分别代表“前世”“今生”与“来世”。就像那三只兔子耳朵接触着一样,前世、今生与来世是互相联系但又无法彼此触及,即有“因果循环”“生死轮回”之说。有趣的是,在13世纪中期伊朗织造的一件纺织品上也出现了与三兔拱月纹非常相似的兔纹装饰(图8),所不同的是有四只兔子共用四耳,同样逆时针在代表月亮的团窠纹中奔跑。此外,四兔共耳和团窠外形共同构筑的图形又与中国传统的铜钱纹十分相似,体现了这件纺织品上浓郁的中国装饰风格。

除了动物纹样,中国传统的植物花卉纹样也被大量应用在蒙古伊朗的纺织品中。这件织有阿拉伯文字的莲花纹织金锦斗篷(图9)发掘于13世纪末的拉·斯卡拉(Cangrande della Scala)古墓,是此期东伊朗地区生产的纺织品。织锦上的八瓣莲花纹与同期宋元纺织品上大量运用的莲花纹十分相似,但纹样构图更加严密规整,富有伊斯兰装饰的韵味。莲花纹织锦同样为蒙古伊朗装饰艺术与物质文化中的中国风提供了视觉证据。

以上论述的这些存世的蒙古伊朗纺织品揭示了其与中国艺术传统紧密的关系,其中的每一个中国装饰主题都被谨慎地运用在纺织品设计中。值得注意的是,伊朗纺织品中使用的中国纹样不仅仅是为了增添异域风情,这些从东方而来的异域装饰元素和主题经过传播、模仿与改编的过程后被成功地融入到伊朗本土文化中,使此期伊朗纺织品呈现出一种独特的创新风格。通过观察以下两件现存于丹麦哥本哈根大卫收藏馆中的相对大型蒙古伊朗产纺织品,分析蒙古伊朗时期纺织品中以零散形式存在的中国元素,我们可以研究这些元素参与和融入伊朗本土文化的过程。

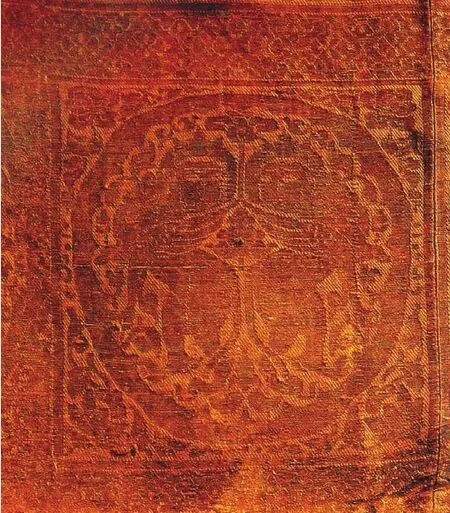

这件于1352年伊朗织造的圆形丝毯(图10)是反映蒙古伊朗时期中国风格的典型作品。在圆形丝毯中央,被两位警卫和两位侍从环绕着的一位坐在王座上的王子形象是完全阿拉伯风格的,类似的王者人物形象在当时代伊朗的绘画和金属工艺品上十分常见。人物图像的背景装饰着中国风格自然流动的花卉图案,但图案却以伊斯兰装饰风格的满地构图形式填充空间。王座头顶华盖两侧的长羽飞鸟唤起了人们对中式凤凰的联想,而王座脚下正前方的两只动物——仙鹤与乌龟则是典型的中国元素。在中国文化中,仙鹤和乌龟都有延年益寿的吉祥寓意。在中国传统文化中,鹤被公认为是一等文禽,其寿命长达五六十年,《淮南子·说林训》记:“鹤寿千岁,以报其游”,即用鹤纹蕴涵延年、年益寿之意。作为一个流行主题,宋代纺织品和绘画中经常出现仙鹤纹样。龙、麒麟、凤凰、龟分别代表青龙、白虎、朱雀与玄武这些镇守四方的神灵,也分别代表东、西、南、北四个方向,其源于中国远古的星宿信仰,直到两汉时期才被道教吸收成为四灵神君。最早的玄武就是乌龟,乌龟长寿,是长生不老的象征,又因最初的冥间在北方,殷商的甲骨占卜即“其卜必北向”,所以乌龟又成了掌管寿命的冥间北方之神。丝毯中央的圆形主纹样包围着三层圆环装饰带。最内层装饰带描绘着在深蓝色底色上逆时针奔跑的十二只动物,金色藤蔓花纹穿插其间,这种颜色和纹样构图方法与13世纪的中亚织物很相似。次内层装饰带上六个奔跑的动物和六个团窠纹交替装饰,穿插其间的中式莲花纹色彩鲜艳夺目。最外层的装饰带以阿拉伯文和花朵纹样点缀。从这件圆形丝毯中能够看到,富有中国文化寓意的吉祥纹样作为大量辅纹被灵活机动地运用,并与代表阿拉伯文化的主纹完美地融合在一起,共同描绘了这件充满异域艺术特征的纺织品,体现了蒙古伊朗时期,阿拉伯文化与中国文化的交融以及伊朗纺织文化强大的吸纳能力。

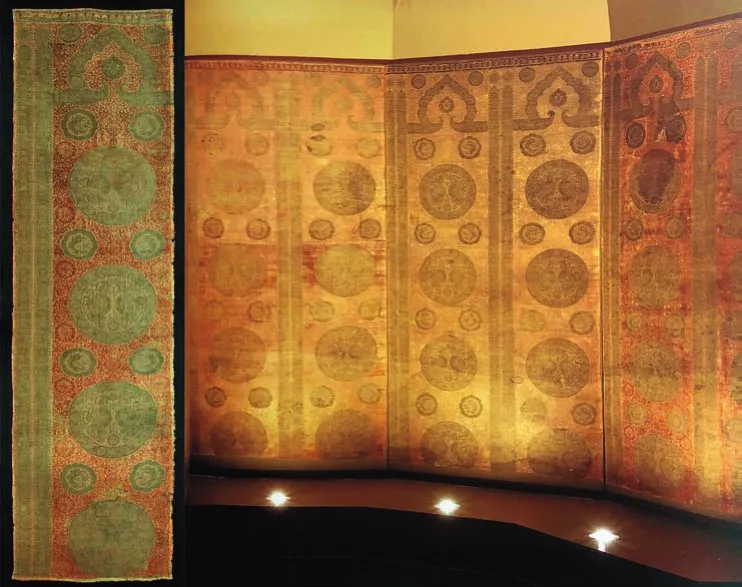

悬挂在哥本哈根大卫收藏馆中的这件红地对鸡团龙纹织锦挂毯(图11左)不仅以其独特的装饰纹样著称,而且其超过2米的长度也令人印象深刻。这件织锦挂毯与多哈伊斯兰艺术博物馆中收藏的一件挂毯几乎完全相同(图11右),他们应该同为1300年左右于伊朗地区织造。由于蒙古和西亚游牧民族的生活习惯,他们的居所常常因季节迁徙,这种长幅织锦挂毯最初被用于悬挂在游牧民族的帐篷内,起到装饰和保暖的作用。在蒙古伊朗时期,虽然贵族统治者已经放弃了游牧生活而长期居住在王宫中,但作为一种对过去东北亚大草原上游牧生活的怀念,他们往往会搭建大型豪华帐篷用于狩猎露营。这种代表身份和财富的长幅织锦挂毯作为炫耀性装饰物则被用于悬垂在这些帐篷中。织锦挂毯的主纹样是萨珊波斯典型的团窠对鸟对兽纹骨架,但团窠纹中装饰的是一对锦鸡。规律地散布在团窠锦鸡纹周围的团窠龙纹与元代纺织品上的团龙纹(图12)十分相似,其为典型的中国装饰元素。红色地纹上的藤蔓花草和环绕着飞鸟的滴露状徽章纹样造型规整,格式化的纹样是典型的伊斯兰风格。惹人注意的是这件长幅织锦挂毯顶部装饰的如意云纹图案,此如意云纹的云头顶端朝下,因此又称之为“垂云纹”。《易经》云:变化云为吉事有祥。这种象征高升和如意的传统中国装饰纹样十分符合中华民族的审美心理而成为一种使用广泛的装饰纹样。灵芝或祥云状如意纹原装饰于商周时期大臣上朝时手持的圭臬,因祈求诸事如意,故名。其后,装饰有如意纹的圭臬演化为以玉、骨、金等珍贵材质雕琢铸就的手持赏玩之物。后来,佛家宣教讲经时也手持如意,记经文于其上,以备遗忘。[11]隋唐时期定型化的卷云纹与如意纹相结合演绎出了在宋元及后世明清时期广受欢迎的如意云纹。这种纹样最初广泛应用于中国古代建筑中,山西五台山著名的唐代建筑南禅寺,其博风板上下垂的“悬鱼”实际上就是如意云纹。此外,尉县南安寺塔(辽代)、易县圣塔院塔(辽代)的塔身上部,正定隆兴寺转轮藏阁(宋代)的雁翎板上均装饰如意云纹。从元代开始,如意云纹在瓷器上被大量使用,元青花的如意云纹主要用于装饰罐、瓶类大型器物的肩部,故又俗称“云肩”,在元代纺织品上这种“云肩”也常被用来装饰在衣领部位,在目前存世的元代肖像画作品上经常能看到身着云肩的人物形象。元代织造的很多织金锦也以如意云纹为装饰,如这件于1260年在东伊朗地区织造的织金锦服饰残片(图13)就是以如意云纹为主装饰纹。上文中这件著名的红地对鸡团龙纹织锦挂毯上的云肩纹样(图11左)也是典型的中国装饰符号,织锦上团龙纹、如意云纹等图案的出现是蒙古伊朗纺织品上中国风的明证。

图11:(左)红地对鸡团龙纹织锦挂毯,伊朗,13世纪中期;(右)红地对鸡团龙纹织锦挂毯,伊朗,13世纪中期,多哈伊斯兰艺术博物馆

图12:团龙纹织锦,元代,13世纪中期

图13 :(左)如意云纹织金锦,伊朗东部,1260年;(右)元青花的如意云纹装饰

自前伊斯兰时代以来,中伊两国的纺织品文化就通过丝绸之路不断交流,但很多中国装饰主题是通过中亚作为中间桥梁间接传递给伊斯兰文化的。无疑,蒙古的入侵打通了两地间的政治和地缘障碍,促使中伊两国艺术和文化的深度接触,使中国风格的装饰纹样被伊朗纺织品全面地吸收利用。在伊尔汗国末期,中国的装饰纹样和主题已经成功地融入到伊斯兰风格的纺织品中。

二、伊朗“中国风”的形成原因

蒙古伊朗时期,伊朗纺织品上中国主题的大量融入虽然与跨欧亚贸易的扩大及中国与伊朗之间政治和文化接触的加剧有关,但主要原因是基于伊朗对中国文化观的认同。从人类文化学角度来看,伊斯兰“中国风”不仅仅是一个艺术史问题。在蒙古伊朗工艺美术品上的“中国风”装饰其实深深地植根于人类的本性——好奇心之中。[12]这种心理是对未知的异域艺术与文化的好奇,正如伊朗作家Tha‘alib在他的文章《伊朗艺术中的中国风定义:中国风格的视角》中指出的:“与既往相同,当今的中国人仍然以他们的精湛手工技巧及其制作的稀有而美丽的时尚艺术品 而闻名。”[13]这种动因与形成17~18世纪流行于欧洲的“中国风”十分相似,对“稀有”和“美丽”物体的迷恋导致了“中国风”这种异国情调在中世纪伊朗和更广泛的中亚地区的风靡。作为一个在政治上处于统治地位、科学技术水平相对较发达的国家,中国人之于中世纪末期的波斯人是一种神秘而陌生的民族,他们眼中的中国虚实相生,是各种情感的聚焦点——好奇、艳羡、渴慕。当然,这种对中国的理解也未必全然是对现实的反映,其中存在着不同程度的虚幻美化甚至曲解误读。可以说,中国之于这一时期的伊斯兰世界,是科技文化与政治文化的先进引领者,其在伊斯兰世界的文化发展中扮演着至关重要的角色。

蒙元统治之后至15世纪的数百年间,中国与伊朗之间的文化交流已经超越了一般概念上的“互相影响”范畴,而是直接参与形塑了中世纪及近代早期波斯——伊斯兰世界的文化景观。这一点乍看之下颇近似于17 ~18世纪流行于欧洲的“中国风”。诚然,无论何时何地的“中国风”,其传达出的都是对异域文化接纳和吸收基础上的积极创新,但欧洲与伊朗的“中国风”事实上却有着本质的区别。如爱德华·萨义德所说,欧洲对包括中国、日本在内的诸“东方文化”的认知和浪漫化是建立在“东方”与“西方”的本体论和认识论有关东西方差异之上的,“东方”是作为“西方”的对立面存在的。欧洲艺术中的中国化风格并不是与中国富有成效地交流艺术观念的结果。相反,欧洲的兴趣是转化中国的形象以适应西方艺术要求,真正的中国纹样和其背后的文化观念并未与欧洲艺术概念成功融合,因为欧洲艺术家以本体论的自身传统为出发点,将“西方”艺术置于中心地位,而没有真正接纳和吸收中国的艺术和文化核心。但是,这一现象并未出现在13 ~14世纪的伊斯兰世界,中国在此时此地的文化景观中始终是作为伊朗文化的对照者,而非对立者出现。这一看似细微的差别决定了欧洲和伊朗对待中国艺术的不同态度,前者将中国置于貌似典雅的空中楼阁,以把玩的姿态将其异域化,而后者则全方位地对中国美学、艺术、文学进行接受和吸收,这种接受和吸收甚至渗透到宗教信仰和文化观念的层面。当然,这是否和中国在不同时期的国力有关,还有待于进一步研究。但13 ~14世纪的中国艺术风格在伊朗的确被较好地接纳和吸收并随后融入到伊朗自己的艺术文化中。尽管在两种艺术形式接触早期,这种跨文化的艺术借鉴和学习并不完整和成功,甚至有时会产生由于文化的曲解和误读所造成的怪诞装饰,但伊朗对中国艺术风格的学习和借鉴是真诚和一贯的,伊朗艺术家不断尝试将本土风格与中国元素完美地融合起来,以满足蒙古统治者的审美品位和文化要求。也正是由于以上原因,流行于欧洲艺术中的中国风以一种仅风靡一时的时代艺术风格结束,而在蒙古伊朗艺术中的中国风格则成为一种持久而有影响力的文化传统得以留存。

三、蒙元时期中国纺织品上的伊斯兰风格

论及蒙元时期中国纺织品上的伊斯兰风格,就不能不论及织金锦。织金锦是所有织金锦缎的现代统称,其在元代的同义词是金段匹,元人所谓金段匹可以分为两大类,一类是由波斯传播而来的纳石失,一类是在中国本土化了的织金纺织品——金段子。[14]纳石失(Nasij或Panni tartarici)是蒙元时代最受青睐、最具影响力的伊斯兰风格织金锦,其被视为古代西亚和中亚游牧民族的遗产。按蒙元人的翻译,纳石失即是“金锦”[15],也即是今日所指的织金锦的一种,即以金线织花的丝绸。尽管在蒙元时代的染织服饰史中占有重要地位,但纳石失在汉语里竟无法索解,这是因为它是对波斯语的音译,[16]而其词源却出自阿拉伯语。[17]由于是音译,所以又有纳失失、纳什失、纳赤思、纳阇赤、纳奇锡、纳赤惕、纳瑟瑟等多种汉字异写。在清代,又常常译为“纳克实”[18]。总之,从纳石失的词源便知其具有鲜明的伊斯兰文化属性。

沿丝绸之路,纳石失由波斯经西域传入中国,在蒙元时代的中国广泛流行并被大量仿制织造,后经过中国织工的借鉴吸收后发展转换出金段子等新的中国织金锦品种,又将其沿丝绸之路向世界各地出口。蒙元时代中国生产的纳石失和织金锦数量远超伊朗,乃至世界各国绝大部分使用的织金锦产品均产自中国。然而,饶有研究价值的是,伊朗的纳石失如何在中国经历了本土化的过程而发展出具有中国特色的纹样、面料和制作工艺的金段子?这其中必然映照着蒙元时代中伊两国纺织文化交流的情况。

中伊两地织金锦交流的记载始于隋朝初年,波斯献来“组织殊丽”的“金线锦袍”,[19]开元四年(716年),大食送来“金线织袍”。[20]宋以前的文献屡屡说起西亚国家的织金锦,透露着那里织金锦夙有传统且量大质优的消息。按照波斯史籍《世界征服者史》《史集》的载录,在公元13世纪,当蒙古大军首次西征,中亚的织金锦已经十分兴盛,令蒙古统治集团异常痴迷。当年,伊朗国王向成吉思汗输诚时就几次献上织金锦为供。[21]蒙元时代,中国织金锦发展达到鼎盛,内迁的回鹘是织金锦的能手。在蒙古伊朗时期,从13世纪20年代起,每年有逾千名伊朗纺织工人迁徙到中国,“蒙元时代,在中国织造的纳石矢主要依靠回回工匠,采用来自波斯的西方工艺,沿用其原产地的旧名,图案具有浓郁的伊斯兰风情,这与撒答剌欺尽皆相同。”[22]

图14:双狮戏球纹纳石失

图15:对狮身人面纹纳石失,13世纪

图16:团龙团凤织金锦佛衣披肩及局部细节,元代

随着对纳石失技术与艺术风格的熟稔,中国织工逐渐创造出了将纳石失本土化的产品——金段子。由于同为织金锦,金段子与纳石失在蒙元时期被统称为金段匹,但由于具有不同的文化根源,中国的金段子与伊朗的纳石失在图案纹样上有明显的差异。纳石失的装饰纹样具有典型的西域风格,其具体表现为三种特征:首先,以波斯文字做装饰纹样。以上文提及的对鹰盘龙纹纳石失(图2)为例,对鹰的鹰翼上以波斯文字构成的圆形做装饰。在伊朗纺织品中,以文字做装饰的案例屡见不鲜。现存伦敦的维多利亚与阿尔伯特博物馆中,收藏的淡蓝与黑地双狮戏球纹纳石失(图14),在主文两侧的宝相花花心中也织有波斯文字。其次,纹样多以中亚文化典型的狩猎或动物为装饰题材。装饰纹样中充满了游牧民族对自然界的敬畏,如代表以动物与人的幻化结合为神的狮身人面纹等典型的西域题材。在内蒙古达茂旗明水墓出土的对狮身人面纹纳石失即是一例(图15),这种纹样还出现在10世纪波斯东部的丝绸上。作为典型的中亚——波斯装饰图案,狮身人面纹还大量出现在蒙古时代的波斯陶器和铜器上,并随蒙古人的扩张向东北传布到东欧的金帐汗国。再次,常用表意符号性纹样作装饰。在波斯纺织品中,大量代表伊斯兰文化的新月纹、拜丹姆、联珠纹等表意符号是波斯纳石失常用的装饰纹样。最后,保持以团窠加对鸟对兽纹做主要装饰骨架的传统。以联珠纹环绕一周组成圆形团窠,在团窠骨架中填充左右或上下对称构图的对鸟对兽纹是波斯纹样的典型构图方式,其在公元前3世纪左右就广泛地出现在波斯纺织品上。相比之下,中国本土化的金段子纹样则更多使用龙、凤鸟等典型的中国题材做装饰纹样。在柏林与伦敦的博物馆藏中国织造的金段子上,装饰主题已赫然是具有中式风格的双狮戏球、龙凤呈祥或团龙团凤等。北京故宫博物院藏的蒙元团龙团凤织金锦佛衣披肩(图16)上用金线织出团龙团凤主纹,又以中式传统的龟背纹做辅纹,足见蒙元时期织金锦的装饰纹样已经本土化。此外,还有代表独特的辽金文化的绿地春水纹(海东青捕天鹅)(图17)金段子的出现也是织金锦在中国实现本土化,并在北方游牧民族中广泛传播应用的明证。

图17:绿地春水纹金段子,金代

四、伊斯兰风格在蒙元时期风靡中国的原因

论及泱泱几千年丝绸发展史,蒙元时代中国的纺织品种类与装饰纹样已相当丰富,但何以蒙元君王贵族偏爱来自伊朗的伊斯兰风格纺织品呢?这与蒙古族崛起发展的文化特征有直接关系。

首先,近缘文化的影响与交融。“虽然处于北方蒙元政权与南方赵宋政权同属中国,蒙古上层贵族接触和了解汉地纺织服饰文化与纺织技术生产的时间扉短,但以其当时的文明程度与民族个性,若要接受如宋般隽秀雅丽的审美仍相当困难。”[23]而在蒙元政权一路向西沿阿尔泰山脉征讨的过程中,他们又较早地接触到了同为游牧文化的中亚文化与西亚伊斯兰文化,并对其装饰手法和精美华丽的审美风格赞赏有加。对伊斯兰文明的亲近与政治上的统治也培养了蒙古上层基于伊斯兰艺术的审美判断,在服饰纺织品上崇尚作为相对近缘文化的伊斯兰工艺纺织品,大量由丝绸之路运载而来的伊斯兰风格装饰主题、装饰纹样与织金锦等得到蒙元上层社会的喜爱。据记载,窝阔台为宣传和倡导伊斯兰工艺美术,曾下令将伊斯兰出产的精美工艺品与中国生产的劣质货品并陈,做出了两者相差悬远的评判。[24]这样的评判对后续蒙元统治阶层的价值判断影响深远。自古波斯地区就以精湛的手工业而文明。蒙古西征时带回了大量伊朗的珍贵纺织品和纺织工匠,并设置了回回司天监、回回国子监、广惠司、常和署等一批专注生产制作伊斯兰风格工艺品的文化机构。为了满足蒙古贵族对伊斯兰纺织品的爱重和大量需求,中央政府召集回回工匠专设局院大量生产伊斯兰风格纺织品,除了生产纳石失,还有原为中亚织锦的撒答喇欺等。据马可·波罗回忆,蒙元时代中国的桑蚕之地大多出产织金锦。“虽然政府法令频颁,仅限官府作坊生产织金锦,但民间私织私贩织金锦仍屡禁不止。元人对织金锦的酷爱难以压抑,民间甚至出现熏银充金的假织金锦。”[25]

其次,游牧民族的文化根源。“文献和实物都证明,古代游牧民族对贵金属的热情远远高于农耕民族。究其原因,物质因素比审美观念更重要,甚至决定审美观。为了生存,游牧民族逐水草、避寒暑而居,在不断的迁徙中,需尽地保有财产,只有携带高价值且轻便的物品才能利于实现这样的目的。”[26]也就是说,游牧民族的民族特性使他们优先考虑物质的便携性和实用性,以及作为权力和财富象征的视觉呈现性。作为可以穿着在身上的奢华纺织品,其造价高昂,便于携带、彰显身份地位的特性都符合蒙古民族的社会文化要求,因而得到蒙元上层阶级的垂爱。

再次,开放包容的宗教文化。蒙古统治者对宗教采取兼容并包的政策,使得包括祆教、印度教、佛教等异域宗教得以传播到全国各地。在伊斯兰教理和美学思想影响下,伊朗纺织装饰纹样构图严谨、规整均衡、富含宗教寓意等特点,深受蒙古贵族的喜爱,使富有伊斯兰装饰风格的纺织品在蒙元时期十分流行,而频繁的纺织物品交流必然带动两地间包括宗教习俗、艺术审美、织造技术等因素在内的深度文化交流。

五、蒙元时期中伊两国纺织文化交流的重要意义

因特殊的政治环境,蒙元时期伊朗与中国的交往较之以往大为拓展。作为古丝绸之路上的重要国家,中国与伊朗两大文明在纺织品交流、互鉴、交融和创新中不断地将异质文明内化为各自的本土文明,丰富、拓展了两国的文化内涵,为文明的传承与发展作出了重要贡献。

首先,了解伊朗文化对中国文化借鉴学习与接纳吸收的过程,有助于我们理解中国文化的“全球性”。所谓的中国文化西来说曾甚嚣尘上,直到今天仍以各种变异的版本方兴未艾。与之相较,中国对外的文化传播却缺少严肃的学术讨论,这无疑令人遗憾。“要矫正近年兴起的‘言必称西域’的风气,必须正视中国美学在西出阳关的地域曾扮演的重要角色。”[27]

其次,不同的文化传统如何融合,进而产生新的活力,是值得思考的另一个问题,兼容并包的胸襟和消融改造的能力是文化发展的动力。无论是伊朗流行的“中国风”,还是波斯纳石失与联珠纹等元素的中国本土化发展,都说明两大文明对异域文化强大的接受与吸纳能力。艺术乃至文化若想大发展,应当有兼容并包的襟怀,还该具备消融改造的能力,即封闭自雄可鄙,一味效仿可悲。仅从纺织文化的交流来看,蒙元时期的中伊两国已经做出了表率。他们以异域的养分促进了自身纺织文化的成长,成就了自身文化的辉煌。

再次,跨文化研究的首要条件是在比较的基础上充分了解和认识地域文化差异。归纳纺织品的文化属性应该综合分析纺织技法和纹样,而纹样是更主要的决定因素,特别是在民族文化中有固定的艺术传统、持续的风格标准,以及在某个文化体系中,比如神话或宗教中能够找到原型的清晰的纹样形态。例如,龙、凤、莲花等纹样就是在神话传说中能够找到原型的典型中国纹样,新月纹、十字纹、圣经人物纹、狩猎动物纹就是在宗教故事中能够找到原型的典型西方纹样。如果再进一步分析的话,“从文化背景来看,纹样细节同样承担着一系列特殊的文化含义,这些细节通常仅为此文化的传承者所知,当纹样被借用后,往往由于纹样细节的消失或破坏,某种特殊文化含义也就丢失了。”[28]如前所述,火球或宝珠经常与龙纹一起构成“游龙戏珠”传统纹样,但在中世纪时期中亚或伊朗匠人织造的龙纹纺织品上,火球或宝珠这些细节常常被忽略或严重变形,这就清楚地表明他们只模仿了纹样的形态而不理解内容。反之,对纹样细节误读或谬用的研究又往往是判断纺织品文化属性的重要依据。

注释:

① 王礼:《麟原文集》前集:第6卷 义冢记,四库珍本(二集)。

② 宋濂等:《元史》卷78《舆服志一》,第1938页。

③ 宋濂等:《元史》卷122《哈散纳传》,第3016页。

④(英)Yuka Kadoi.Islanic Chinoiserie: The Art of Mongol Iran.Edinburgh University Press.2018.Preface and Acknowledgemnets, P1.注:基于对艺术史上已经成熟的17~18世纪流行于欧洲的“中国风”(Chinoiserie)概念,英国爱丁堡大学伊斯兰艺术研究中心的艺术史学家Yuka Kadoi在其专著Islanic Chinoiserie中主要论述了伊斯兰的“中国风”概念(Iranian Chinoseris),这一概念在伊斯兰艺术史研究,以及中伊两国文化交流史研究中已经得到学界广泛的认可。

⑤(美)Richard Nelson Frye.The Golden Age of Persia.Phoenix.2000,4.

⑥ 这些阿拉伯文可以被翻译为:荣耀归于我们的主,苏丹国王,正义、明智的纳西尔. ‘Glory to our lord the sultan, the king, the just, the wise Nasir’.Folsach and Bernsted.1993,P30.

⑦ Folsach and Bernsted.1993,P29-30.

⑧ 中国发现最古老的凤凰图案,揭开凤凰“诞生”之谜。新华网[引用日期2015-08-02] http://www.sx.xinhuanet.com/qyzx/2004-04/06/content_1923318.htm

⑨ 游国恩:《夭问纂义》,北京:中华书局,1982年,第61-67页。

⑩ 游国恩:《夭问纂义》,北京:中华书局,1982年,第61-67页。

[11] 杜钰洲、缪良云:《中国衣经》,上海:上海文化出版社,2000年,第338页。

[12] (英)Yuka Kadoi.Islanic Chinoiserie: The Art of Mongol Iran.Edinburgh University Press.2018.Preface and Acknowledgemnets, P1.

[13](伊朗)Tha‘alib.The definition of chinoiserie in Iranian art: the visions of al-Sin.Lata’if alma‘arif.1968.Page 141.注 :In the past, as at the present time, the Chinese have been famous for the skill of their hands and for their expertise in fashioning rare and beautiful objects.

[14] 尚刚:《纳石失在中国》,《文物研究》,2003年08期,第54页。作者在此文中对纳石失和金段子的差异进行了详实的辨析,本文关于纳石失与金段子的比较研究内容部分引借自此文。

[15] 宋镰等:《元史》卷78《舆服志一》,注:纳石失为“金锦也”,北京:中华书局,1976年,第1938页。

[16] 韩儒林:《穹庐集》,元代诈马宴新探·二,北京:上海人民出版社,1983年,第251页。

[17](英)道森 编,吕浦 译,周良霄 注:《出使蒙古记》,北京:中国社会科学院出版社,1981年,第251页。

[18] 《钦定元史语解》卷24,江苏书局刻本,光绪四年。

[19] 李延寿:《北史》卷90《艺术传下·何稠》,北京:中华书局,1983年,第2985页。

[20] 王钦若 等:《册府元龟》卷971《 外臣部·朝供四》,北京:中华书局影印本,1980年,第11405页。

[21] 佚名:《蒙古秘史》卷10第238节,呼和浩特:内蒙古人民出版社,第666页。

[22] 尚刚:《蒙元织锦》,元史论坛,2005年。

[23] 尚刚:《纳石失在中国》,《文物研究》,2003年08期,第55-57页。

[24](伊朗)志费尼 著,何高济 译: 《世界征服者史·合罕言行录》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1981年,第243页。

[25] 《通制条格》卷28《杂令·熏金》, 第295页。

[26] 尚刚:《纳石失在中国》,《文物研究》,2003年08期,第62页。

[27] 余雨森:《波斯和中国》,商务印书馆,2015年,前言 第3页。

[28](俄)兹维思达纳·道蒂(Zvezdana Dode),顾幼静 译:《蒙古时期丝绸装饰中的中国、伊朗和中亚艺术传统的鉴别 :从术赤·兀罗斯(Ulus Djuchi)出土的黄金部族的遗物来看》,东方博物·第十九辑,第44-45页。