广州优化农业产业产品结构分析与对策

广州市农村发展研究中心课题组

摘 要:本文对广州农业产业及农产品结构进行了分析,并针对广州市中高端农产品供给不足、品牌杂而不亮,农业产业化程度较低、带动农户的能力不强,区域间农业产业相似度较高、畜牧产业结构仍需进一步调整三个重要问题进行了分析,据此从广州优化市农业产业产品结构的方向、主要任务和政策建议等方面提出了相关发展路径。

关键词:农业产业;农产品结构;广州

中图分类号:F323.6 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2019)06-0026-05

广州地处我国改革开放的前沿阵地,多年来,经济增长一直保持着较高的水平。据统计,广州市国民经济总量(GDP)由2000年2492.74亿元(当年价)增长到2017年21503.15亿元(当年价),年平均增长率达13.51%(当年价);与此同时,广州市第一产业增加值由2000年的94.37亿元(当年价)增长到2017年220.45亿元(当年价),年平均增长率为5.12%。其中,以荔枝、龙眼、香蕉等为代表的亚热带水果;以甘蔗和花卉为代表的经济作物;以迟菜心、槟榔香芋、莲藕为代表的其他具有本地特色的农作物以及以生猪、禽肉、禽蛋和水产品等养殖业保持着相对稳定的发展态势。近年来,广州积极贯彻落实供给侧结构性改革,持续推进农业产业产品结构调整,不断优化农业产业结构,努力提高农产品供给质量,繁荣农村经济,促进农民收入持续增长[1-3]。本文对广州现阶段农业产业结构的现状进行分析,包括农业产业结构、农产品品种、劳动力资源、农业服务体系等,并据此提出农业产业结构调整的优化路径。

一、广州优化农业产业产品结构现状分析

(一)广州农业产业结构变化情况分析

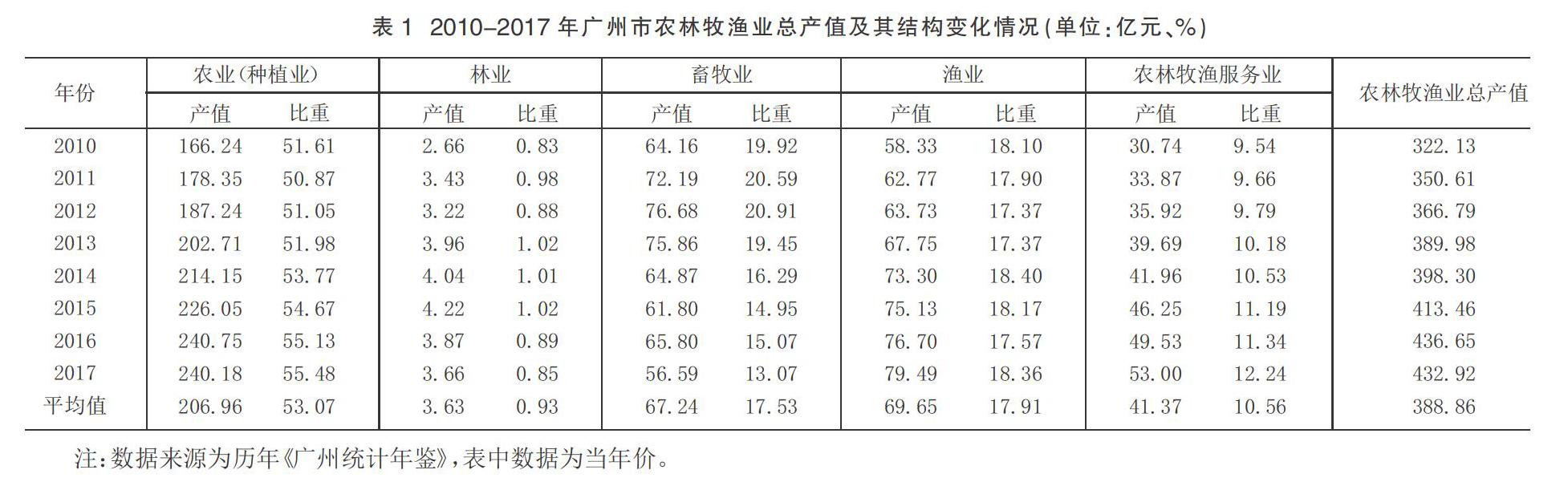

从表1可以看出,广州市种植业产值由2010年166.24亿元增加到2017年240.18亿元,年均增长5.40%,占全市农林牧渔业总产值的比重由2010年51.61%上升至2017年55.48%,种植业的主导地位持续得到巩固与加强。林业产值由2010年2.66亿元增长到2017年3.66亿元,年均增长4.66%,占比基本维持在1.00%左右,保持相对稳定的发展态势。畜牧业产值由2010年64.16亿元下降到2017年56.59亿元,占比由19.92%下降至13.07%,随着国家加大对畜牧业污染的整治力度,预计畜牧业在广州农林牧渔业总产值中的比重还将呈现出进一步下降的趋势。渔业产值由2010年58.33亿元增长到2017年79.49亿元,年均增长4.52%,占比由2010年18.10%上升到2017年18.36%,未来仍将保持相对平稳的增长态势。农林牧渔服务业产值由2010年30.74亿元增加

到2017年53.00亿元,年均增长8.09%,保持快速上升趋势,对广州市农林牧渔业增长的贡献率较大。

(二)广州农业各业内部结构变化分析

1. 种植业结构变化情况分析

从表2可以看出,2017年广州粮食作物播種面积为56122公顷,较2010年减少33679公顷,对应种植面积占比由2010年34.36%降至2017年22.70%,种植业内部结构进一步优化,“经增粮减”特征非常明显。经济作物播种面积为38877公顷,较2010年增加9613公顷,对应占比从11.20%上升至15.72%,上升趋势明显。其他作物播种面积为15.23万公顷,较2010年增加1.00万公顷,对应占比从54.44%升至61.58%,保持着稳定上升的态势。水果种植面积为6.39万公顷,较2010年增加483公顷,年均增长率为0.11%,保持着先降后升的趋势。

2. 畜牧业结构变化情况分析

2017年广州肉类总产量为19.22万吨,其中猪肉、禽肉、牛羊肉和兔肉分别占33.58%、65.44%、0.61%和0.06%,与2010年相比,猪肉及兔肉占比分别下降20.44%和0.01%,禽肉及牛羊肉占比分别增长20.09%和0.21%,广州畜牧业生产结构调整总体符合“减猪增禽稳牛羊”的趋势,畜牧业产业内部结构保持相对稳定,具有稳中向优的良好发展态势。

3. 渔业结构变化情况分析

广州水产品养殖总面积由2010年2.88万公顷下降到2017年2.70万公顷,年均下降0.90%;水产品总量由2010年44.15万吨增长到2017年47.16万吨,年均增长0.95%,水产品总量保持稳定增长的态势。2010~2017年,海洋捕捞、海水养殖、淡水捕捞和淡水养殖的年均产量占比分别为5.83%、12.04%、9.78%和72.35%。按作业方式看,广州水产品主要是以淡水养殖为主;若从捕捞方式看,海洋捕捞及淡水捕捞的水产品产量所占比重逐渐下降;若从养殖方式看,海水养殖及淡水养殖的水产品产量占比逐年呈上升趋势。

(三)广州主要农产品生产区域结构变化分析

1. 主要种植业产品的区域变化分析

在甘蔗产业方面,南沙区和番禺区是甘蔗种植区。2017年南沙区甘蔗种植面积为6598公顷,较2010年增加6295公顷,年均增长55.29%。近年来,由于甘蔗生产的人工成本持续攀升,并且出现不同程度的“滞销”困境,从2012年起番禺区蔗农大幅

度减少甘蔗种植,改种经济效益更高的其他农产品。

在花卉产业方面,番禺区和花都区是花卉种植区。2017年,番禺区花卉种植面积为7707公顷,较2010年增加1004公顷;花都区花卉种植面积为4534公顷,比2010年增加2979公顷。从产值来看,2010-2017年间年均产值最大为番禺区(10.50亿元),其次是花都区(10.22亿元)和荔湾区(6.44亿元)。

在蔬菜产业方面,白云区和增城区是蔬菜种植区。2017年白云区和增城区的蔬菜种植面积占全市比重分别为26.62%和28.13%,较2010年分别提高2.11%和1.56%;从产量来看,2010-2017年间蔬菜年均产量最大的是增城区(116.28万吨),其次是白云区(78.71万吨)。

在水果产业方面,从化区和增城区是水果种植区。2017年,从化区和增城区水果种植面积分别为1.77万公顷和1.65万公顷,累计占全市53.53%。其中,2010-2017年间从化区是柑桔橙(60.87%)、荔枝(44.14%)和龙眼(26.23%)主产区,南沙区是香(大)蕉(49.03%)主产区,增城区是荔枝(37.42%)和龙眼(31.83%)主产区;从产量来看,产量排名前三位的分别是南沙区(10.5万吨)、增城区(8.08万吨)和从化区(5.91万吨)。

2. 主要养殖业产品的区域变化分析

在家禽产业方面,广州家禽主产区变动范围较小。2010年主产区为花都区(25.98%)、白云区(24.41%)和番禺区(24.03%),2017年调整为以白云区养殖为主(25.71%),其次是增城区(18.55%),花都区为(17.99%)。

在水产品养殖业方面,番禺区是水产品主养殖区。2017年番禺区水产品产量占全市36.06%,比2010年下降17.09%,产量呈现出下降趋势;2017年南沙区水产品产量占全市28.86%,较2010年增加18.14%,年均增长16.19%,水产品产量占比呈上升趋势。

(四)广州优化农业产业产品结构绩效分析

一般而言,可从经济效益、社会效益和生态效益3方面综合考察农业产业产品结构调整的绩效。其中,经济效益包括农村居民家庭人均纯收入、土地复种指数和农产品生产价格指数与农业生产资料价格指数之比;社会效益包括第一产业产值占地区国民生产总值比重、农村就业人员从事非农产业所占比重和农林牧渔商品率;生态效益包括农药化肥薄膜施用强度。利用灰色综合评价系统对广州农业产业产品结构调整绩效变化情况进行计算[4-5]。

研究结果表明,2010—2017年间,广州农业产业产品结构调整绩效分别为0.824、0.846、0.865、0.877、0.915、0.911、0.920、0.968,综合效果平均得分值为0.891,其中,2017年是绩效调整最好的年份(0.968),2010年是调整效果最差的年份为(0.824)。究其原因,2010年为成功举办亚运会,广州在全市范围内深入开展了以农药、兽药、饲料等农业投入品专项整治以及针对蔬菜、畜牧、渔业、乳业等行业生产质量安全专项治理,全面强化农产品质量安全监管工作,在成功保障供亚食用农产品质量安全的同时,相应淘汰了一些不合格的农产品和农业企业,农业产业产品结构调整的力度较大,从而影响到2010年绩效水平。而近年来广州认真落实国家强农惠农政策,加快农业现代化建设步伐以及推进农业供给侧结构改革,促进农村一二三产业融合发展,一系列政策组合最终促成广州农业产业产品结构调整绩效综合效果持续趋好。

二、广州农业产业产品结构存在的问题

(一)中高端农产品供给不足,品牌杂而不亮

据统计,2017年广州绿色农产品和高新科技农产品个数分别为47个和45个,较2010年分别减少265个和38个;2010—2017年间,广州绿色农产品和高新科技农产品數量呈下降趋势,年均分别下降23.69%和8.37%。另据统计,2017年广州绿色农产品和高新科技农产品总产值为13.56亿元,较2010年减少25.81亿元。中高端农产品供给不足,无法满足广大城乡居民对优质农产品的需求,不能适应当前政府大力推行的消费结构转型升级发展形势所需。

(二)农业产业化程度较低,带动农户的能力不强

据统计,2017年,广州农业产业化生产单位有1101个,较2010年减少了473个;规模以上农业生产单位有926个,比2010年减少了477个;农业龙头企业共有92个,农业生产基地(示范区)有55个。2010—2017年间,农业产业化规模比重呈下降趋势,由2010年21%下降至2017年16.6%;农业产业化组织辐射能力由强变弱,辐射能力平均值为39.23%。

2017年带动本地农户就业数14.90万户,较2010年减少6322户。广州在全国领先的农业龙头企业数量较少,农业产业化规模比重下降、辐射和带动能力逐渐削弱,农业产业产品结构进一步调整缺乏后劲。

(三)区域间农业产业相似度较高,畜牧产业结构仍需进一步调整

以增城作为参照区计算两区农业产业结构相似系数,其中,2010—2017年间,白云、从化、花都、黄埔和荔湾五区与增城的结构相似度系数平均值在0.925以上。将广州划分为城区(荔湾、海珠、天河)、近郊(白云、黄埔、番禺)和远郊(花都、南沙、从化、增城)。城区以荔湾作为参照区进行城区间农业产业结构相似度对比分析,其中,荔湾与海珠结构相似度达0.601,与天河相似度仅为0.335,城区农业产业结构存在较大的差异性。此外,目前广州畜牧业以耗粮型的生猪和家禽为主,占居民肉食消费量90%以上,牛羊占比不到2%,远低于世界的平均水平。鉴于广州所处区位以及土地、森林和草地资源等稀缺性特征,“草”和“种”是制约广州牛羊养殖发展的瓶颈问题。说明广州农业产业结构调整仍然没有较好地发挥不同区域间的资源禀赋优势,结构调整在各区之间仍然存在着“大而全、小而全”的客观事实,结构调整在区域内、产业间、产品间存在着较大的相似度,没有将自身的资源禀赋及区位优势转化为经济发展的比较优势,未能真正形成各具特色且具有较强竞争力的农产品生产和产业结构布局。

三、广州优化农业产业产品结构的路径

(一)广州优化市农业产业产品结构的方向

1. 加大优化农业布局结构调整的力度

按照构建“节约资源+防止污染+菜篮子和果盘子+生态功能”的总体要求,加大对广州农业产业布局结构优化与调整。一是将从化区、白云区东北部、花都区北部、增城区北部等山区建设高效的生态农业区;二是将白云中部及西北部、黄埔区北部、花都区西部、增城区中南部等平原地区建成中部高效农业区;三是将海珠区南部、黄埔区南部、荔湾区西部、白云区南部、花都区东部和番禺区北部建成城郊创新农业区;四是将番禺区南部和南沙区建成南部特色农业区;五是大力发展农产品供穗基地,逐步由城郊型农业向生态绿色农业、观光休闲农业、市场创汇农业、高新技术现代农业等功能于一体的都市型现代农业转变。

2. 着力推进优化农产品结构调整的力度

在充分发挥荔枝、龙眼、香蕉等特色热带水果种植以及淡水渔业养殖的基础上,逐步建成各具特色的“高产+高品质+高效益”农产品生产基地,进一步优化农产品结构,培育壮大农产品生产规模。生产布局不断优化,形成中远郊区的畜牧养殖区和蔬菜种植区、南部香蕉生产区、中部优质荔枝龙眼主产区、增江河优质淡水养殖区、珠江口咸淡水养殖区和巴江河出口原料加工区,确保为一座拥有接近1500万人口特大城市的“菜篮子”供给工程安全顺利运行。

3. 加快推进农业产业链结构调整

充分发挥广州在资本和技术集聚的优势,鼓励更多实力雄厚的企业从事农产品深加工,不断延伸农业产业链,提升农产品的附加值,促进农民就业和收入增长的同时,提高广州农产品的国内外竞争力。广州优化农业产业产品结构的最终方向应围绕经济效益、社会效益和生态效益三者相互协调一致的方向发展。

(二)广州优化农业产业产品结构调整的主要任务

1. 推进粤港澳大湾区“菜蓝子”工程建设

充分发挥粤港澳大湾区核心城市的优势和作用,立足广州农业优质资源,继续稳定主要粮食生产,确保为广州全市居民提供最基本的肉、禽、蛋和蔬菜的供应。

2. 优化产品产业结构

发展壮大设施园艺,大力发展现代畜牧业,推进现代渔业发展,实施农产品加工业提升行动,壮大新产业新业态,加快产业融合联动,建设现代农业产业园。

3. 提高农业生产效益,促进农业可持续发展

推进农业标准化,实施品牌培育工程,加强农产品流通体系建设,强化农产品质量安全监管,创建特色农产品优势区。推进化肥农药减量增效,加强农业废弃物资源化利用,发展节水农业。

4. 激活农业发展内生动力,促进农民收入持续增收

完善承包地“三权分置”制度,全面深化农村集体产权制度改革,推进农村金融综合改革试验,

统筹推进其它农业改革。发展适度规模经营,完善农业社会化服务体系,探索创新带户增收模式。

5.推进农业供给侧结构改革

把提高农业供给体系质量和效率作为主攻方向,从生产端、供给侧入手,创新体制机制,调整优化农业的要素、产品、技术、产业、区域、主体等方面结构,优化农业产业体系、生产体系、经营体系,突出绿色发展,聚力质量兴农,使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡。

(三)广州优化农业产业产品结构调整的政策建议

1. 加大对农业农村基础设施建设的投入力度

推进建设高标准农田和垦造水田,推进土地综合整治归并地块;加快实施防洪排涝工程建设补短板行动方案,深化小型水利工程管理体制改革,加快牛路水库等项目建设,推进农田水利建设上水平;制定完善电力扶持乡村振兴的政策措施,加强农村地区中低压配电网保供能力建设,有效降低农村农业用电费用;提升抗洪排涝、地质灾害、森林防火、重大动植物疫病等应急设施建设水平。夯实农业农村发展基础,提高农业抵御自然灾害的能力,为广州优化农业产业产品结构提供坚实的物质基础。

2. 提升现代农业产业园建设水平

突出抓好特色产业基地建设,不断扩大园区规模,提高产业聚集度。鼓励园区推行生产、加工流通全产业链开发,实现农产品加工、流通增值,依托现代农业园区发展休闲观光农业、生态循环农业,进一步延长农业产业链条,拓展农业多种功能,提升园区经营效益,把各类园区逐步建设成为当地主导产业现代经营主体聚集地、高效生态农业生产地、先进农业科技创新地和农业观光休闲功能拓展样板区、体制机制创新试验区、城乡和谐发展示范区“三地三区”的现代农业综合示范区。

3. 健全现代农业生产性社会化服务体系

要以广大农户和农业企业为主要对象,实行“公司+协会+农户”、“服务组织+农户”、“农业技术专家协会+农户”等多种形式的发展模式,形成农户家庭经营和中小企业进入大市场的一体化经营服务体系,逐步提升农业生产的专业化和集约化程度,为顺利推进农业产业产品结构优化提供组织化保障。

4. 努力推进农村一二三产业融合发展

充分依托广州高校和科研院所相对聚集的优势,现有资源优势,拓展农业的社会、生态、文化等多种功能,促进农业与旅游、教育、文化、健康等产业功能互补和深度融合,发展总部农业、健康农业、信息智慧农业、创意农业、休闲农业等新业态新模式,促进农业产业深度融合发展,提升产业发展层次,转变发展方式,壮大产业规模,促进农业增效,农民增收,农村繁荣。

5. 加快推进广州国际种业

结合产业发展需要,将广州国际种业中心与“大湾区‘菜篮子”融合建设。充分发挥广州高校和科研院所聚集的优势,抢抓全球种业资源整合的机遇,建设国际种业企业总部基地,突出岭南和华南特色品种,着力强化种业创新、贸易、文化、会展等关键环节的延伸,大力引进和培育一批具有核心竞争力的跨国种业企业,吸引国内一流种来科研机构入驻,推进公益科研机构与企业联合联盟联营,提升种业科研协同创新能力,强化种业发展的金融、贸易、中介、信息等现代服务产业,建设一批核心功能平台,发挥南沙国际种业小镇的聚集、示范、创新作用,逐步将广州打造成为种子种苗“育繁推”一体化的国际之都。

参考文献:

[1] 李炳坤.推进农业产业结构的战略性调整[ J ].農业经济问题,2000(03):2-9.

[2] 卢良恕.面向21世纪的中国农业科技与现代化建设[ J ].农业经济问题,2002(02):2-8.

[3] 张建武.广东省农村产业结构变动对农民收入的贡献及解释,中国农村经济,2000(11):20-24.

[4] 秦德智,邵慧敏.我国农业产业结构调整动因分析——基于扩展的柯布—道格拉斯生产函数[ J ].农村经济,2016(05):59-63.

[5] 汤丹.我国农业结构调整对农民收入影响的区域差异[ J ].经济问题探索,2016(02):184.

[6] 李万超,苏存,马晓宇.农村金融发展影响农村产业结构优化的实证研究[ J ].金融理论与实践,2013(09):25-28.

(责任编辑:董 涛)