弱胶结类岩石细观结构参数与其宏观力学行为的关联性研究进展

宋朝阳 宁方波

(1.煤炭科学研究总院建井研究分院,北京100013;2.北京科技大学土木与资源工程学院,北京100083;3.北京中煤矿山工程有限公司,北京,100013)

岩土问题的复杂性,在很大程度上来自于岩土材料的结构性。弱胶结砂岩大多是由颗粒物质和胶结物质经过压实作用和胶结物质的胶结作用而成的沉积岩,大量颗粒物质与胶结物质相互胶结、相互作用,多种矿物颗粒和胶结成分组成的多相材料共同构成了复杂结构系统,颗粒物质和胶结物质共同承担外部荷载[1]。因而,弱胶结类岩石与常规花岗岩等硬岩以晶粒或晶格组成的致密结构不同,与常规认识一般意义的软岩在力学特性上也不同。弱胶结类岩石内部存在的颗粒界面、胶结物质、微裂纹和空洞等形式的缺陷导致其为典型的特殊各向异性非均质材料[2-5],其非连续性的细观结构特征决定了强接触耗散的结构特性[6]。因此,弱胶结类岩石是典型的多尺度复合材料,由细观或宏观等不同的结构尺度与层次经过复杂的空间组合而形成,涉及多个物理、力学及其耦合领域。如何建立弱胶结类岩石的宏观力学性能以及微细观结构组织参数之间的关系,是弱胶结类岩石研究的重点,也是弱胶结类岩石研究的核心目标之一。

基于岩石细观力学的发展和研究岩石细观设备的应用,很多科学家将一些非线性理论,如分形理论、混沌、灾变理论及重正化理论用来研究其机理[7-10]。研究弱胶结类岩石细观构造参数对其力学强度的影响,其细观构造表征因素主要有:各个成分的体积百分数和力学性质、矿物颗粒的尺寸和形状、胶结物质成分和强度、颗粒物质和胶结物质的分布模式、内部缺陷特征等。弱胶结类岩石为典型的由颗粒物质、胶结物质及孔隙3部分组成的胶结颗粒系统,其胶结物质的胶结强度因静力学性能、动力学性能以及遇水软化等力学性能起到关键的作用,其变形破坏首先是胶结物质的变形破坏,导致砂岩体内颗粒胶结状态发生改变[11]。在宏观上主要通过强度特性和稳定性2个方面来表征,其中由于弱胶结类岩石细观结构的特殊性,可以将岩石的突然破裂归为稳定性问题,也可以认为是岩石材料结构的类相变问题[3]。弱胶结类岩石在变形破坏过程中砂岩内部颗粒出现明显的离散特性,以弱胶结砂岩细观颗粒的接触特性为例,其临界状态主要分为2种类型,一是颗粒之间的胶结物质发生破坏,颗粒接触状态由近连续状态转变为离散状态的类相变临界状态,此时颗粒和胶结物质形成的结构依然能够承受荷载,具有一定的抗压强度,但抗拉强度急剧降低,系统结构在受压状态依然具有一定的稳定性;二是颗粒在受力加载过程中由滑移、错动到快速流动的临界状态[12-13],此时颗粒和胶结物质形成的系统结构无论其抗压强度还是抗拉强度都迅速降低,系统结构的稳定性急剧降低。同时,解释了在2种临界状态发生时,声发射、红外辐射以及电阻率特征参数发生明显变化的现象,但仅仅解释现象还远远不够,认识世界首先要弄清现象发生的原因和机理,其次是提出的理论模型及其运算法则,且必须通过实践的检验。

因此,本文梳理了弱胶结类岩石宏细观研究的整体分析思路,总结了现有研究弱胶结类岩石细观结构的实验技术及其细观结构参数的定量选取和表征方法;其次列举了采取数值计算来研究细观参数单一变量对宏观力学性质的研究成果;为表征弱胶结砂岩细观结构的演化特征,提出了胶结类岩石模型建立必须遵循的基本原则;在研究总结的基础上,揭示了弱胶结类岩石受力条件下细观结构演化过程中颗粒接触特征的演化过程;指出寻求以测试技术手段为基础的细观结构演化过程中临界特征提取与判别方法,以期为研究弱胶结类岩石细观构造的定量参数与宏观力学行为的关联性奠定基础。

1 弱胶结类岩石宏细观研究整体分析思路

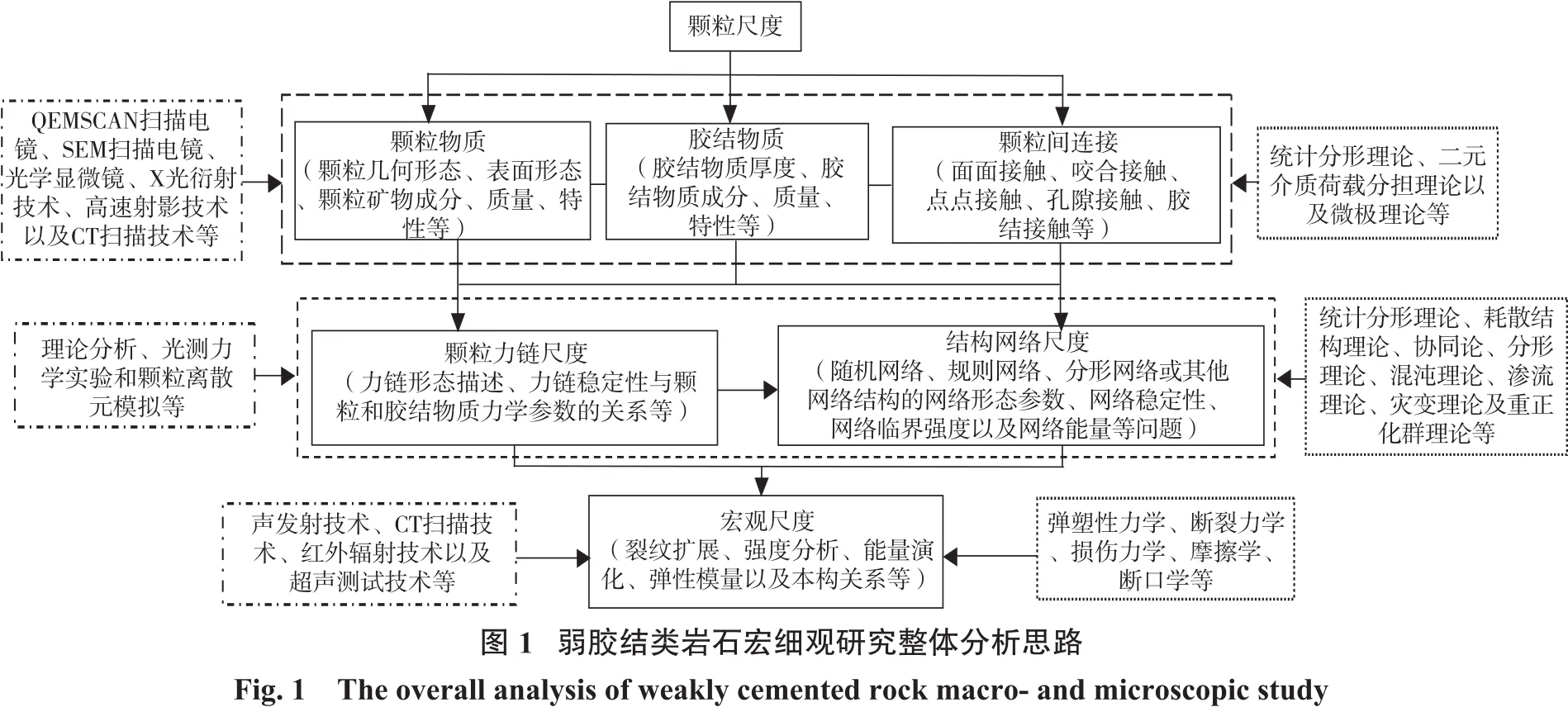

基于微细观测试技术的发展弱胶结类岩石细观结构(颗粒尺度)已经变为可观察层面,在可以观察的颗粒尺度层面上,物理量以及物理量之间的关系表现出一定的系统特性。已有的大量研究证明了研究尺度是决定理论形式的重要因素,基于这样的认识,研究者寄希望于提出一种能够将不同研究尺度上的研究集合起来的新理论,积极寻找不同尺度之间的内在联系,而不是孤立地研究各个尺度的系统规律及相关理论[14]。因此,本文基于对弱胶结类岩石的研究和思考,给出了弱胶结类岩石进一步研究和拓展的研究思路,如图1所示。

图1给出了弱胶结类岩石宏细观研究的整体分析思路。一方面通过细观颗粒尺度上的研究逐步发展到常规室内岩石力学实验尺度,再进一步到工程应用尺度,包括通过细观颗粒尺度理论的分析去解释常规室内岩石力学实验尺度和工程应用尺度上的现象。另一方面通过成熟的常规室内岩石力学实验尺度和工程应用尺度上的测试技术手段去提取和判别细观颗粒尺度结构在演化过程中的临界特征。因此,不同尺度上的不变性和关联性是进行分析的重点,也是建立细观和宏观的基础和桥梁,在一定程度上解决弱胶结类岩石的结构性问题。

2 弱胶结类岩石细观结构特征及表征方法

弱胶结类岩石细观结构试验是其细观结构参数的提取、细观结构特征参数大数据库建立以及细观特征表征方法的必要技术手段,是研究其细观力学机制演化、结构系统演化、细观模型的建立以及相应的理论研究工作的基础。因此,弱胶结类岩石材料细观颗粒连接结构检测、方法与设备的研发是必不可少的。

2.1 胶结类岩石细观结构测试技术

目前,观测岩石细观结构主要的技术手段为QEMSCAN扫描电镜[3]、SEM扫描电镜[3]、光学细观镜、X光衍射技术、高速射影技术、T式显微镜技术[3]以及CT扫描技术[15-17]等等。通过QEMSCAN扫描电镜对弱胶结粗粒砂岩进行测试分析结果如图2所示。

通过图3可以看到细观结构主要以不同成分的矿物颗粒(集合体)、胶结物质以及孔隙3部分共同组成了细观结构系统,颗粒之间主要以粘土胶结物质的胶结作用为主。同时可以测得其矿物成分的含量,如图3所示。通过SEM扫描电镜对弱胶结粗粒砂岩进行测试的结果如图4所示,弱胶结砂岩以颗粒为基本骨架,此骨架结构多孔隙、松散而均匀,细粘粒排列不均匀且随机分布。粘接粘粒依附在颗粒表面,主要为薄膜状或在颗粒之间的接触点上,对颗粒之间的接触方式起胶结作用。弱胶结砂岩的颗粒排列随机而缺失结构单元的定向性,颗粒边界较明显,颗粒圆度较差,颗粒间为面接触到凹凸接触,结构松散,颗粒之间的排列接触主要以凝聚型为主。同时,通过SEM扫描电镜的能谱分析还可以定量得到弱胶结粗粒砂岩的元素组成。

通过细观测试技术可以得到弱胶结类岩石定量的成分分析数据,可以定性地描述其颗粒和胶结物质特征及作用方式。目前,主要以获得的二维图像进行后处理的方式对弱胶结类岩石的细观结构参数进行定量化的提取和表征。

2.2 胶结类岩石细观结构表征方法

通过扫描电子显微镜得到的图像信息,可以对弱胶结类岩石细观结构形态进行定量的分析。弱胶结类岩石的细观结构参数的提取主要是颗粒特征、胶结特征(颗粒间的接触特征)以及颗粒和胶结物质组成的系统结构的特征三大部分。文献[17]通过对颗粒个体形态采取简化方法,对矿物颗粒(矿物集合体)的大小、形状、分布特征及含量特征等细观构造参数定量提取,这些研究主要通过统计学的手段研究发现了颗粒的形态虽然是细观的,但对宏观力学性质却有重要的影响[18]。但是,弱胶结类岩石由大量的颗粒胶结而成,颗粒间的胶结程度是影响其宏观力学性质的关键因素。目前,CT技术的引入实现了无扰动、连续三维探测,赵阳升等[15]通过高精度细观CT试验技术,测试花岗岩热破裂特征的细观研究,鞠杨等[16]分析了单轴压缩下不同含石率土石混合体变形破坏时的内部细观结构变化特征。目前以CT技术获得的实验和结果数据来看,分析胶结类砂岩微细观的细节以及单独颗粒尺度时精度存在局限性。

针对现有测试手段对细观结构参数提取及其描述方法存在一定的盲目性,在没有寻找到主控因素的前提下,盲目性是必然存在的,基于大数据概念的迅速发展,在未能获知那些具体的参数将如何影响弱胶结类岩石宏观力学性能的前提下,建立弱胶结类岩石细观颗粒和胶结物质特征参数大数据库,制定尽可能统一的研究试样制作标准及特征参数提取或表达的规范,集合大家的研究力量不失为一条有力的研究思路。胶结类岩石颗粒的三维形态、颗粒连接的结构形态以及颗粒和胶结物质组成的系统结构到目前为止还无法进行可靠和准确的测定,特别是直接测定还存在很大的技术困难。

3 弱胶结类岩石细观结构力学分析

基于弱胶结类岩石材料的细观结构分析,将弱胶结类岩石的骨架结构分为由颗粒物质和胶结物质2部分组成。弱胶结类岩石细观结构特征与土的细观结构有很大的相似性,当然从颗粒和胶结物质的胶结程度来讲,弱胶结类岩石的胶结程度要远大于土的胶结程度,因此,弱胶结类岩石的力学强度要明显高于土的力学强度。然而,土的细观结构力学分析可为弱胶结砂岩的细观结构力学分析提供借鉴思路。

沈珠江院士根据土的结构性提出的二元介质的荷载分担模型[19],颗粒物质和胶结物质的荷载分担亦可以理想化为并联模式、串联模式和混合模式3种[20],如图5所示。研究得到:加载初期颗粒物质和胶结物质在胶结作用下,砂岩结构能承受大部分的荷载,以并联的模式进行荷载分担,随着胶结物质的破坏,颗粒间接触特性改变,荷载分担更接近于串联模式[20]。通过颗粒力链理论的研究也证明了颗粒荷载分担更近于串联模式,同时,也证明了岩土材料结构的复杂性。

为了进一步研究颗粒与胶结物质间的力学相互作用关系,文献[21]定义一个新的内参量,即代表单元内局部应力系数,推算出破损参数B的表达式,破损参数B的物理意义为代表性单元内胶结物质所分担的应力与代表性单元的宏观应力的比值,由此,反映出B越大胶结颗粒破损越严重[21-22]。

通过对二元介质的荷载分担模型的研究可以推断出:当B=0时,胶结物质没有发生破坏,砂岩结构依然为近连续介质;当B=1时,考虑颗粒破碎,砂岩结构完全破坏。因此,必然存在某一临界B值,0<B<1胶结物质发生破坏,而颗粒物质尚未破坏,颗粒处于离散状态,此时岩土材料处于一类临界状态[3]。因此,弱胶结类岩石细观颗粒刚度比、颗粒间的摩擦系数、胶结刚度、颗粒粒径分布、胶结物质的胶结半径、胶结量以及剪切过程中的加载速率等细观构造参数的变化,对弱胶结类岩石颗粒和胶结物质的胶结特性有重要的影响,决定了其宏观力学性质。

4 弱胶结类岩石细观构造参数对其力学强度影响

弱胶结类岩石细观结构参数对宏观力学特性的影响主要采用离散元数值分析方法进行研究,因为改变细观结构中任何一个参数,对弱胶结类岩石的宏观力学性质的影响程度差异性较大,而要研究所有细观构造参数对宏观力学性质的综合影响值,需要进行大量的试验[23]。显然,目前通过岩石试件基本力学实验或者原位实测很难实现。相反,离散元数值计算在这方面具有突出的优点。虽然离散元数值计算的结构还不能准确达到定量的水平,但是离散元数值分析方法特别适用于分析各种细观因素的影响规律。

基于颗粒间的接触方式和胶结特性,研究学者主要采用平行粘接模型对弱胶结类岩石进行离散元数值分析。文献[23-26]利用PFC离散元数值分析方法对通过胶结类岩石细观颗粒刚度比、颗粒间的摩擦系数、胶结刚度、颗粒粒度分布、胶结物质的胶结半径、胶结量以及剪切过程中的加载速率等细观构造参数的变化,研究剪切过程中砂岩体应力比、配位数和粘结破坏数随轴向应变变化的关系曲线。胶结砂岩kn/ks变化时应力比—轴向应变曲线,如图6所示。

接触颗粒的接触法向刚度越小,则法向刚度kn与切向刚度ks的比值越小,即颗粒接触刚度比越小,砂岩破坏时表现的脆性越明显,宏观力学参数中初始切向模量也越大,达到峰值应力时,峰值应力比对应的轴向应变也越小[23]。说明随着kn/ks的减小,颗粒接触的切向刚度是增大的,胶结砂岩表现越脆。相反,颗粒接触刚度比kn/ks越大,砂岩发生明显的延性破坏。另外,配位数是衡量颗粒接触的一个重要指标,配位数表征了每个颗粒与其周围颗粒的平均接触数,它是在空间上描述作用链的分布特征,并与宏观应力有密切关系。胶结砂岩kn/ks变化时配位数—轴向应变曲线[23]如图7所示。

配位数随着kn/ks的增大而减小,且切向刚度的增加,砂岩表现出的脆性更明显,颗粒配位数在砂岩应力比达到峰值前达到最大值,说明此时颗粒之间的接触性最好,而达到应力峰值后颗粒配位数迅速下降,颗粒之间的接触性变差,颗粒之间的接触由半接触状态向瞬时接触转变。

弱胶结类岩石内部颗粒介质均不同于液态和固态材料,但由于外部环境变化时却又分别表现出类似于固态或液态物质的动力特性,并可发生类固液相态转变,如弱胶结砂岩剪切砂化、应力扰动离散以及沙丘成拱等。有关颗粒介质在不同材料特性和外界驱动条件下的固液相变过程及其力学行为是目前颗粒材料研究的一个热点问题[12-13]。季顺迎等[27]采用三维离散元方法对非均匀颗粒材料的类固液相变过程,特别是其相变过渡区内的基本行为特征进行数值模拟,得出具有普适性的颗粒材料运动规律,通过分析颗粒材料在相变过程中宏观应力、配位数、接触时间、颗粒群单元和有效摩擦系数等参量的变化,较全面地揭示颗粒材料在相变过程中的基本行为特征。季顺迎[12]还采用三维离散元方法对不同切变速率和密集度下颗粒介质的动力学行为进行了数值模拟,确定了颗粒材料在类固液相变过程中接触时间数和配位数的参数特性和演化过程,并结合宏观应力的分布特性,进一步确定了颗粒介质在液态和固态相互转化中的动力学机理。

基于弱胶结类岩石微细观颗粒和胶结物质的组成特点,除微细观的单颗粒尺度和宏观岩石尺度外,细观尺度的力链是颗粒接触力传递的路径,是存在于岩土内的相对稳定的结构体[28-31]。孙其诚等[30]建立了初步的理论研究框架,提出了力链网络的复杂动力学响应决定土体复杂本构关系的基本设想。但是对于胶结类岩石的细观结构颗粒力链理论的研究来讲,由于颗粒间胶结物质的胶结作用致使胶结砂岩在外荷载作用下表现出宏观力学特性与普通的无粘性砂岩颗粒的力学性质完全不同。因此,从理论分析、物理试验和颗粒离散元模拟进行研究时必须考虑胶结物质提供的胶结作用,颗粒间的胶结物质对砂岩的力学性质有重要的影响,不同粒径的颗粒间,胶结物质的厚度、胶结物质的成分对胶结性能有较大的影响。因此,研究分析细观因素的变化对胶结砂岩的宏观力学特性的影响,以及受力过程中细观结构演化特征,对建立弱胶结类岩石的细观物理量与宏观物理统一关系具有重要意义[32],逐渐充实岩土力学多尺度理论体系,以期取得准确有效的研究成果。

5 弱胶结类岩石模型理论分析

弱胶结砂岩内部存在的颗粒界面、胶结物质、微裂纹和孔隙等不连续缺陷导致其为特殊的各向异性非均质材料。传统研究岩石破坏多建立在均匀、连续介质力学模型上,对弱胶结砂岩的破裂演化过程及破坏机制难以适用[14]。胶结类岩石由大量的颗粒和胶结物质组成,形成了非常复杂的结构,同时造成了性能方面的离散特性。颗粒和胶结物质形成的复杂结构,使得其性能更难以用经典的理论模型去预测。基于岩石细观力学的发展和研究岩石细观设备的应用,很多科学家利用一些非线性理论,如耗散结构理论、协同论、分形理论、混沌理论、渗流理论、灾变理论及重正化群理论来研究[3],新观点、新理论以及新方法已经不同程度地渗入到岩土力学研究领域。新理论模型在建立过程中应遵循的基本原则:应能反映胶结类岩石的颗粒与胶结物质相互作用的力学效应,建立的模型能反映和体现颗粒形态的影响、颗粒之间作用力的影响以及颗粒和胶结物质构成的网络特性的影响。因此,胶结类岩石的结构模型体系主要分为:颗粒和胶结物质的实体、颗粒与胶结物质之间的作用规则以及其状态参数。其中状态参数是描述其细观结构演化特征的重要内容,也是进行其临界状态识别分析的基础。

分形理论的形成是控制条件的特异性造成的,是在特定条件下,系统有序演化的结果,是系统的自组织的一种临界状态。谢和平院士[33]提出了采用分形理论描述了孔隙的表面和体积分形,对于不同的岩石存在不同的分形维。同时,分形维是材料破碎过程中的断裂阻力的一种度量,分形维越小,说明材料越脆。弱胶结砂岩内部粘土胶结矿物的强度低,为不抗压不抗拉的扰动敏感的群体颗粒,无论是细观胶结矿物粘粒的破坏,还是到宏观明显裂纹的产生,从细观结构尺度到宏观尺度没有唯一的特征尺度。从宏观尺度上分析,必然存在某一稳定临界值用以描述的胶结颗粒群体行为[9-10],因此,采用重整化群的方法加以描述。周翠英等[9]通过对典型红层软岩的细观结构分析,概化出红层软岩的骨架构件和胶结物构件,建立红层软岩的重整化群模型的基本单元,将基本单元进行组合,建立出红层软岩的重整化群模型。根据重整化变换规则,推导计算出其逾渗阈值。宋朝阳等[3]采用重整化群的方法建立了弱胶结砂岩重整化群模型,证明了弱胶结砂岩在受力加载时细观结构演化过程中类相变状态的存在,并从机理上解释了弱胶结砂岩在加载过程中声发射高低频转化的现象。

6 弱胶结类岩石受力过程中细观结构演化

根据已有研究对胶结类岩石细观结构的定量分析、细观结构参数对宏观力学强度的影响分析以及胶结类岩石的模型理论的分析,弱胶结类岩石在受力加载初始压密阶段,骨架结构可近似为连续性固体材料,其变形过程主要以线弹性变形为主,而孔隙部分主要以非线性变形为主,且孔隙部分的压密有助于增强岩石宏观变形力学特性,主要是颗粒之间的胶结作用可抵抗外部作用。随着受力的继续加载,孔隙压密阶段结束,骨架结构的颗粒物质和胶结物质二者共同承担了总的荷载,随着应变的增大当外部作用大于颗粒与胶结物质组成结构的屈服强度,其构成的结构系统遵循最小能量原则,率先发生破坏的为胶结物质,导致胶结作用丧失,主要依靠颗粒之间的摩擦作用来抵抗外部作用[12]。

弱胶结类岩石在受力条件下细观结构演化过程中颗粒接触特征分为4个阶段:Ⅰ连续阶段、Ⅱ连续到离散过渡阶段、Ⅲ持续接触阶段、Ⅳ颗粒流动阶段。弱胶结类岩石破坏过程中宏细观构造参数变化曲线,如图8所示。

Ⅰ连续阶段,砂岩内部颗粒以持续接触为主,因为在此阶段内砂岩内部孔隙结构被压密,其强度的增加一定程度上是由于静摩擦力的增大,此时颗粒表现为准静态特点[12]。此时,若荷载消除,其弹性应变恢复,少量的塑性应变不可恢复,颗粒之间依然保持连续状态。

Ⅱ连续到离散过渡阶段,随着受力加载的继续增加,此阶段内细观结构受到的外力超过最大静摩擦力,由于颗粒间胶结物质强度较低而发生破坏,局部剪切带内颗粒由连续状态转变为离散状态,但在作用荷载下依然保持持续接触状态。

Ⅲ持续接触阶段,此阶段内颗粒之间的配位数开始明显下降,颗粒间的半持续接触状态开始增加,大量颗粒发生切向运动,且颗粒由静摩擦状态发展到动摩擦状态,颗粒单元动能开始增加,颗粒之间出现明显的微裂缝和细观破裂,颗粒间为动摩擦状态[13],其动摩擦力不增大,运动速度增大,应变增大,至此阶段砂岩颗粒介质表现为固体力学行为。

Ⅳ颗粒流动阶段,此阶段内颗粒之间配位数急剧降低,颗粒单元动能增加,说明砂岩内部颗粒发生了滑移、错动和滚动形式,局部剪切带内颗粒间接触状态以瞬时接触和无接触为主,砂岩颗粒表现出一定的流体力学行为。

弱胶结类岩石内部颗粒的4个接触阶段从颗粒接触的角度描述了弱胶结类岩石破坏过程中细观结构的演化过程,颗粒从准静态向流动状态的转变过程,即在Ⅳ阶段内砂岩内部颗粒在剪切带内发生了剪切快速流动过程。

在实际工程应用中,必须以细观结构理论分析为指导,辅以声发射、红外辐射和电阻率等宏观测试技术,建立弱胶结类岩石临界强度特征识别方法系统,以期为研究弱胶结岩石细观结构机制与宏观力学性质之间的相关性奠定基础。

7 结语

弱胶结类岩石主要颗粒和胶结物质由压实或胶结作用而成,具有多尺度性、多相性以及复杂性等特点,其细观结构的颗粒和胶结物质的物理特性、胶结特性以及颗粒和胶结物质构成的结构系统对其宏观力学性能有重要的影响。

(1)以发展实验测试研究技术为重点,能够实现对胶结类岩石颗粒的三维形态、颗粒连接的结构形态以及颗粒和胶结物质组成的系统结构的可靠和准确的测量,建立其细观结构参数大数据库,能够为弱胶结类岩石细观结构模型提供基础数据。

(2)采用数值计算来研究细观结构参数变量对宏观力学性质的研究时,其模型建立时必须遵循的原则为:反映胶结类岩石的颗粒与胶结物质相互作用的力学效应、能反映和体现颗粒形态的影响、颗粒之间作用力的影响以及颗粒和胶结物质构成的网络特性的影响。

(3)弱胶结类岩石在受力条件下细观结构演化过程中颗粒接触特征可分为Ⅰ颗粒连续阶段、Ⅱ颗粒连续到离散过渡阶段、Ⅲ颗粒持续接触阶段、Ⅳ颗粒流动阶段4个主要阶段。

(4)寻求以测试技术手段为基础的细观结构演化过程中临界特征提取与判别方法,以期为研究弱胶结类岩石细观构造的定量参数与宏观力学行为的关联性奠定基础。