“来+NP”的构式特征及其能产性*

施春宏 李 聪

(北京语言大学语言科学院,北京 100083)

提 要 本文从构式角度考察“你来前锋”“咱们来盘棋”这种“来+NP”现象的构式特征及其生成能力。文章首先讨论了学界关于“来+NP”构式中形义特征的理解问题,接着分别从构件特征(即作为构件而具有的组构特征)和构体特征(即作为构式而具有的整体特征)两个方面考察“来+NP”的构式特征。在此基础上本文从适用场景、语境建构、范畴重构三个方面讨论该构式的能产性。文章最后指出,只有在多重互动关系的结构化模型中,才能充分认识构式特征及其形义组配关系。

一、 研究范围的界定

现代汉语系统中,“来”有多种意义。《现代汉语词典》(第7版)仅动词义项就列了7条(772页),而且不同义项所实现的句法结构并不相同。本文只讨论下列“来+NP”现象(图示均略去“来”前的主体成分):

(1) a. 你来前锋。 b. 他来张飞,我来关羽。

c. 咱们来壶茶吧。 d. 朋友,来盘棋怎么样?

这些句子与下面“来”作为表目的的位移用法“来+V+NP”直接相关,其中“来”和V的动作是由同一个动作主体发出的:

(2) a. 你来踢前锋。 b. 他来演张飞,我来演关羽。

c. 咱们来喝壶茶吧。 d. 朋友,来下盘棋怎么样?

本文只讨论与例(2)有直接对应关系的“来”直接带名词性宾语的现象,而非所有的“来+NP”,因此像下面这样一些“来+NP”表位移、隐现的用法都不在本文讨论之列:

(3) a. 爸妈来北京了。 b. 家里来了客人。

c. 张三来了精神。 d. 他来过两封信。

e. 服务员,来一壶茶。

若只从表层结构来看,例(1)和例(3)都是“来+NP”结构,因此理论上可以将它们看作是同一个构式(construction),但其论元结构和语义内容显然存在着差异。实际上,例(3)内部各例所代表的类型也存在着很大差异,但整体而言,其句法配置方式都属于常规搭配类型,而例(1)则属于“来+NP”非常规搭配的类型。因此,若宽泛而言,不妨将所有“来+NP”看作一个构式群(construction group),而其内部不同形式—意义配对的“来+NP”则是不同的构式。本文所论只是这个构式群中的一个构式(次级构式),即例(1)所代表的相关现象。①下文“来+NP”构式除特别说明外,均指本文所限定的这个构式。

二、 学界关于“来+NP”构式特征的理解及其问题

基于构式语法对“构式”的理解(Goldberg 1995:4)及其所倡导的表层概括假说(Goldberg 2006:25),例(1)和例(2)实际分属于不同的构式。有的学者将例(2)看作例(1)的语用省略形式(如邵敬敏、张寒冰2012),这种动词省略说在两个构式之间建立了某种关联:形式上相关,差异只在V的有无;语义上相近,都可以表示“行为主体将要实施某个行为”。例(2)的句法结构“来+V+NP”,其中“来”是表目的的趋向动词,“V+NP”是体现某个目的的具体事件,构式整体是由“来”与表事件的“V+NP”组成的连动结构;例(1)形式上由“来”与NP直接组成,但其典型的语义内容与“来+V+NP”的相关语义内容具有某种程度上的一致性。若基于“来+V+NP”构式的形义组配关系来理解“来+NP”的形义组配关系,那么“来+NP”显然是一个形义错配式(mismatched construction),“来”由与NP无直接句法关系变为直接支配NP,然而“来”又不能直接赋予NP以V所赋予的语义内容。即在“来+NP”构式中,“来”和NP的组合可以浮现出构式的整体结构所不具有的动作义,如“你来(踢)前锋”“咱们来(喝)壶茶”。本文的研究即关注这种具有浮现义的“来+NP”构式。

对这种“来”带宾语的现象,学界已有不少考察,但多基于相对充分的描写概括(其范围一般比本文讨论的要宽,具体研究情况下文将随文说明),而尚未对其生成基础、构式特征及其浮现机制做出系统分析。问题具体表现为以下三点:

一方面,前文提到的动词省略说虽然在两个构式之间建立了某种关联,但这只是一种非结构化的陈述,并非机制的说明。其实,对这两个构式而言,动词省略这种操作只是“来+NP”构式形成的外在形式表征,持此说者需要回答这样两个关键问题:一是由“来”构成的连动结构是否都可以省略动词?省略与否的约束条件是什么?二是动词显隐形成的两个构式是否具有语义上的等同关系?然而,动词省略说难以对此作出回答。再进一步看,即便将动词隐含看作“来+NP”构式生成的一个触发机制,相对于“来+V+NP”,“来+NP”结构形式上没有了动作动词,便形成了新的结构关系,即成了一个独立的新构式,动词显隐前后,两个构式形式上的关联并不能保证两者具有语义上的同一性;而且新构式如何保持源构式的某些语义关系,也有其特定的句法语义条件。要回答这些问题,必须深入分析构式生成的路径和机制,而不能粗略地归之于交际需要、简单经济等外在动因。

另一方面,就“来+NP”构式而言,NP在句法语义特征方面有着怎样的特殊表现,学界虽已有所观察,但尚不充分。如周夏(2008)、陈昌来(2011)指出,在由“来”构成的述宾短语中,宾语对数量词有强制性要求,无论是名词性宾语还是动词性宾语,宾语中一般要有数量词或量词,如“来一个夕阳工程”和“来个交换”②。这能说明例(1c)和例(1d)的情况,然而却无法说明例(1a)和例(1b)中宾语没有带任何数量词、而且也常常不宜补上数量词的情况。显然,对NP的组构特征还需要进一步分析。

第三,“来+NP”构式的整体意义或功能到底是什么,学界的认识并不明确,甚至多不涉及。若从省略观来看,它与“来+V+NP”的整体意义应该相同,然而,基于上面两个方面的认识,“来+NP”既然有独立的形式,自然有不同于“来+V+NP”的意义,这样才能构成形式和意义的配对体,即“来+NP”是一个独立的构式。

相关研究中,张伯江(2014)的分析很有启发性。张文通过实际用例考察发现,代动词“来”高频出现于戏曲、曲艺行业,由此认为“来”的基本语义是“充任”,并有两个方面的语义倾向,即扮演、表演和胜任。这种认识对与解释例(1a)(1b)中“来”的语义较为契合。然而,如果拓展一下用例的范围,这种概括似乎也有其局限性。如例(1c)(1d)中的“来”很难用扮演、表演抑或是胜任来进行解释;本文还将呈现更为丰富的类型,这些类型也不宜作此解释。当然我们也可以进一步将例(1a)(1b)和例(1c)(1d)视为不同的构式,而只关心例(1a)(1b)的情况,但若想将它们视为“来+NP”的下位构式,从而对两者的形义关系作出一致性说明,那么这一构式的形义特征显然还需要进一步概括。而且即便与例(1a)(1b)同质的用例,也不限于戏曲、曲艺行业。

另外,与例(1)(2)的典型用例相关,“来+NP”还存在扩展的用法。只要我们充实一下相关语境,为该构式提供具体动作的解读时,就可以生成更为丰富的新构例(construct):

(4) a. 我来这张躺椅。(语境:睡觉时分配睡觉的地方)

b. 你们几个来这套沙发。(语境:搬家时分配搬运任务)

这种表达可以插入具体的动词,转换为如同例(2)那样的连动结构,如“我来睡这张躺椅”“你们几个来搬这套沙发”,唯一不同的是具体动作意义的解读需要借助特定语境来获得,离开了具体语境则无法准确识解。这些非戏曲、曲艺行业的表达虽有特殊之处,但跟上述诸例在本质上是相通的,是常规表达的扩展形式,差异性的背后应该有一致性的约束条件和生成路径。那么,这种构式的扩展条件和路径是什么?这就需要从该构式的形义特征及其匹配关系作出分析,也只有这样才能使约束条件和生成路径的描写和解释得到结构化的说明。

基于“来+NP”构式研究中存在着这样一些问题,本文将集中讨论:上述两个构式之间存在着怎样的关联?如果存在这样的关联,从“来+V+NP”到“来+NP”存在着怎样的约束条件?换个角度看,就是“来+NP”构式的组构成分和整体结构具有怎样的特征?这个构式又是如何生成的?这个构式的能产性如何?

将相关构式关联起来并结合其所适合的语境考察,便会发现构式特征的浮现过程及其增殖效应有很强的路径依赖(path dependency)(施春宏2017),这就使得构式特征及其发展路径的分析有脉可循。由此,我们基于互动构式语法(Interactive Construction Grammar)的基本理念,利用“互动—派生分析模型”(Interactive-Derivational Approach)来探讨相关问题(相关理论背景参见施春宏2016a、2018及2014a、2015a、2015c)。如在一定阶段,可以从方法论上假定例(2)所代表的构式为基础构式,在特定条件下派生出例(1)所代表的构式,根据派生成功与否及两者适用语境的特异性来发掘这个构式的构式特征(constructional feature)。为有效区别和说明构式的整体结构和组构成分,这里将它们分别称作构体和构件,由此构式特征便包括构体特征(whole-body feature,即作为构式而具有的整体特征)和构件特征(component feature,即作为构件而具有的组构特征)两个方面。在分析构体特征和构式特征的基础上,我们还进一步讨论“来+NP”构式的生成机制及其能产性。③

本文例句,主要来自北京大学中国语言学研究中心现代汉语语料库(CCL)、北京语言大学汉语语料库(BCC)、相关学术论著以及网络搜索,部分为作者自拟。

三、 “来+NP”构式的构件特征

基于“来+NP”与“来+V+NP”之间的构式关联,“来+NP”构式的形成存在着构式压制(construction coercion),而这种压制能够有效实现,是以转喻(metonymy)机制为认知基础的。粗略而言,这两个构式之间的转喻机制是这样运作的:这是句法组合中论元选择错配时所存在的一种类型压制(type coercion)现象,也即将存在错配关系的论元“转化成符合函项要求的类型”(Pustejovsky 1995:111)。由于这里的类型压制是以实体成分NP转喻事件成分V+NP,因此这种宾语语义类型由实体类转变为事件类的操作机制,便可进一步视为类型压制中的事件压制(event coercion)。例如:

(5) a. 你来前锋。 b. 你来几句,让我们听听。

这两句中表示事件的V+NP(“踢前锋、说几句”)表征为实体类的NP(“前锋、几句”,其中“几句”又转指“几句话”),句法—语义结构之间不能一一对应,形成一种类型错配(type-mismatch)关系。

当然,这里对“来+NP”及相关构式“来+V+NP”形义关联的刻画,只是借助构式压制的认知加工机制说明了该构式语义识解的基本内容和路径,但识解不等于生成。而要对生成机制作出说明,就需要分析构式生成的约束条件。具体而言,就是揭示构体和构件的具体特征。本节主要讨论该构式的构件特征。

“来+NP”构式中,每个组构成分(即NP和“来”)都具有独特的构件特征(或者说准入条件),这些构件特征既是整个构式得以成立的基础,也是形成新的构例的条件。“来+NP”作为一个半实体半图式性构式,“来______”起到了一个框架作用,“来”具有常量的功能;NP是填入框架中的成分,是一个可变量,是体现构式能产性的关键因素。下面我们先考察NP的构件特征,然后再看“来”所起的特殊的框式作用及其句法语义功能。

3.1 NP的构件特征

上文已述,NP转喻“V+NP”,那么作为构件,NP自然具有激活整个事件的能力。然而,不同的NP对所参与事件的激活能力存在差异。而且既然是NP,在整个事件中,其范畴属性就与所参与事件也有直接的关联。下面就从这两个方面来考察。

3.1.1 激活特定事件的能力

由于将NP理解为“V+NP”的转喻形式而不是简单的省略,那么在理解NP的内涵时往往会引入一个与其密切相关的动词,使它被当作一个事件来识解,如“来盘棋”被识解为“来下盘棋”。然而,为什么在常规语境中,“来盘棋”不会被识解为“来买盘棋、来做盘棋”呢?显然,这里的“棋”或“(一)盘棋”一定在语义上蕴含着某个动作行为“下”,使其在常规语境下优先被激活,或者说这种动作在缺省(default)状态下可及性很高。这才是转喻得以实现的认知基础。对此,可借用生成词库论关于物性结构及其所包含的物性角色的分析来说明。

生成词库论特别关注词库中词汇信息的类型差异和不同类型词项的语义特征及其表征方式,因为这是句法生成能力的基础。(Pustejovsky 1995、2001;并参见袁毓林2014、宋作艳2015)它将词项的词汇语义表征分为四个层面:论元结构、事件结构、物性结构和词汇类型结构。其中与本文相关且也是其理论体系中最具创新性的是物性结构(qualia structure)。物性结构是一种用来描写名词语义结构的认知框架。不同于传统基于义素的词义结构分析模型,它从名词不同语义成分在整个语义结构中的认知作用(即“角色”)来刻画语义成分及其关系;而且这种模型所分析出来的语义角色往往跟句法功能有某种程度的对应关系,因而它在本质上还是追求语义识解,并追求句法语义的匹配关系能满足组合性原则(Principle of Compositionality)。名词的物性结构包含四种角色,分别是形式角色、构成角色、功用角色和施成角色,其中与本文考察对象至为相关的是后两种。功用角色(telic role)指物体的用途和功能;施成角色(agentive role)指导致物体形成或产生的因素。④以“杂志”为例,功用角色是“看/阅读”,施成角色是“编辑”。功用角色和施成角色对句法表达的影响比较突出,在句法上通常表现为动词,经常会与名词成分结合作为述宾结构来使用,如“看杂志、编杂志”。它们的认知基础是基于名词的理想化认知模型中的典型事件场景,因此名词所能激活的便是这种场景中表达典型事件的范畴。由于功用角色和施成角色与承载这些角色的名词之间存在着规约性的关联,因此,具有特定功用角色和施成角色的名词被触发时,表达这些物性角色的动词很自然地会被听话者所激活。

从物性结构来看,“来+NP”中NP所优先激活的动词正是由NP的功用角色或施成角色提供的。

(6) a. 我们伴着这音乐来一圈华尔兹舞吧。

b. 我们伴着这音乐来跳一圈华尔兹舞吧。(功用角色)

(7) a. 你既然没有落到这个田地,先来一支雪茄,等咱们的车子过来。

b. 你既然没有落到这个田地,先来抽一支雪茄,等咱们的车子过来。(功用角色)

(8) a. 你来两句,让我们听听。

b. 你来说两句,让我们听听。(施成角色)

(9) a. 沈团长唱得太好,我不怕出丑,也来一首。

b. 沈团长唱得太好,我不怕出丑,也来唱一首。(施成角色)

这4组句子中b句里的动词“跳、抽、说、唱”分别是NP“一圈华尔兹舞、一支雪茄、两句(话)、一首(歌)⑤”中心语成分“华尔兹舞、雪茄、话、歌”的施成角色或功用角色,它们都可以因转喻操作而隐含动词形成a句的表达。

与此相对,在常规语境中,如果V不是NP的施成角色或功用角色,则不能形成“来+NP”结构。

(10) a. 我来教你/小明。 b. *我来你/小明。

例中第二人称代词“你”或人物专名“小明”,它们的功用角色和施成角色在认知中并不凸显,或者说它本身在缺省状态下并不具有功用和施成角色的特定值。自身并不存在原型的事件场景,因此在中性的语境中,无法激活任何与之相关的动词。由此而构造的“来+NP”构式,识解就有困难。又如:

(11) a. 我来搬这套沙发。 b. *我来这套沙发。

例中“沙发”作为一类家具,其功用角色是“躺/坐”,施成角色是“制作”,均不是“搬”,故在中性语境中,b句不成立。

3.1.2 范畴属性

在“来+NP”构式的转喻生成过程中,NP具有特定的范畴属性约束。例如:

(12) a. 你来教书。 b. *你来书。

(13) a. 你来教语文。 b. ?你来语文。

(14) a. 今天我来开车。 b. *今天我来车。

c. 今天我来奥拓。 d. 今天我来手动挡的。

(15) a. 大家来喝酒吧。 b. *大家来酒吧。

c. 大家来白兰地吧。 d. 大家来烈的吧。

例(12)中的“书”原意指的是装订成册的著作,在这里实际上指的是学生要学习的“功课”,“功课”表达的是基本的类属概念,属于基本层次范畴(basic-level category);而例(13)中的“语文”则是具体的一门功课,是基本层次范畴“功课”的下位范畴。两相比较,一般认为(13b)进入“来+NP”构式比(12b)具有更强的可接受性。这启示我们,表达基本层次范畴的NP一般不能进入“来+NP”构式,而其下位范畴则可以。前文例(1a)(1b)中的“前锋、张飞、关羽”正是如此,而其上位基本层次范畴是“角色”,所构成的“你来角色”不能成立。究其原因,概因基本层次范畴的下位范畴往往具有区别于同类范畴其他事物的具体特征。

将这种认识用于说明例(14)(15),也是如此。属于基本层次范畴的“车、酒”表达的是基本的类属概念,不能单独出现在“来+NP”结构中,而如果把NP换为“车、酒”的下位范畴(如“奥拓、白兰地;手动挡的(车)、烈的(酒)”)就可以进入“来+NP”构式。

例(14)(15)中的“我来车、大家来酒”不合法,但在名词前带上指量/数量成分后,就又合法了。例如:

(16) a. 我来这辆车。 b. 大家来(一)瓶酒吧。

在基本层级范畴上加以指量/数量限制,其道理本质上与下位范畴一致:虽然不是直接通过下位概念来体现下位范畴,但具体的直指、量化也是确定具体范畴的一种手段。“你来角色”不合法,而“你来一个角色”合法,道理正是如此。前文例(1c)(1d)中“(一)壶茶、(一)盘棋”这样的带有量化特征的具体事物,也是如此。

这也就是说,只要对基本层次范畴加以限定,使其可以被在线加工成下位范畴的成员,就可以进入“来+NP”,而是否加指量/数量限制,并不是问题的根本。

下面两例NP中的N都是抽象名词,进入“来+NP”成立与否也与其范畴属性有关:

(17) a. 没钱,大家来想办法。

b. *没钱,大家来办法。

c. 吧友都来个办法,有效的话酬谢。

(18) a. 到时先开个讨论会,让各位大神来提意见。

b. *到时先开个讨论会,让各位大神来意见。

c. 到时先开个讨论会,让各位大神来点儿意见。

两例中的“办法”和“意见”都是抽象名词,虽然“想”和“提”分别是它们的施成角色和功用角色,但是此类抽象名词并不能直接进入“来+NP”构式,如例(17b)和(18b)。但是,当我们在抽象名词前面加上数量结构(“来个办法、来点儿意见”)的时候,抽象名词会变得更为具体和可量化,就可以进入“来+NP”构式了,如(17c)和(18c)。

NP之所以具有这样的语义范畴约束,是因为本文所论的“来+NP”具有一种最基本的功能:对比功能,有的对比是显性的,有的对比是隐性的。也就是说,对比功能是这一构式的原型功能,而只有同一上位范畴之下的概念间对比才有意义。基本层次范畴以下的名词,可以激活基本层次范畴(如奥拓→车,白兰地→酒)作为对比的范围,因此可以单独出现蕴含对比,数量本身也暗含着一种对比。而“车、酒”这类基本层次范畴名词本身,则无法在缺省状态下自动激活其上位概念,若想直接进入“来+NP”构式,则需要通过对举的形式来实现对比的功能,如“你来车,我来船”。这实际上是临时建构或凸显了一种范畴层级关系。对此,下文在说明“来+NP”的构体特征时再进一步说明。

3.2 “来”的构件特征

既然NP转喻的是“V+NP”,那么在“来+NP”中,“来”跟NP的句法语义关系就比较间接,导致两者在形义关系的匹配上就需要重新结构化,这和例(3)中各类句法结构中的形义关系显然不同。然而,当“来+NP”成为独立的构式后,“来”就具有了新的构式特征,它在句法和语义上就跟NP发生直接的关联。下面我们就在此基础上来讨论“来”的构件特征。

3.2.1 句法语义特征

上文指出“来+NP”构式是通过事件压制,对NP进行压制,使其由实体转指事件才得以形成和合法使用的。需要注意的是,“来+NP”构式中NP的语义类型并没有真的变成事件类“V+NP”,NP仍旧是实体类,但是NP提供了隐含的具体动词的语义内容,这是转喻这种认知机制得以成功的基础。这说明,因转喻而隐含的动词其语义上的作用是由NP来承担的,但在句法上NP并不承担其谓语动词的作用。很显然,隐含动词的句法作用“上交”给另外一个构件“来”来承担。也就是说,相较于基础构式“来+V+NP”中“来”表目的的趋向动词的性质,“来+NP”构式中的“来”虽也是充当核心动词的作用,但性质有变化。⑥对此,我们可以通过如下系列句法测试手段来加以说明:

(19) 你来前锋。

a. *你前锋。 (删除)

b. 你来过前锋? (带时体助词“过”)

c. 你来了前锋,我就来后卫吧。 (带时体助词“了”)

d. 你来一下前锋。 (带补语)

e. 你来得了前锋吗? (带补语)

f. 你要不要来(一)来前锋? (重叠)

g. 你怎么没/不来前锋,来了后卫? (被否定副词修饰)

而“来+V+NP”中的“来”是没有这些句法表现的。也就是说,“来”在“来+NP”中的核心谓词功能已不等同于“来+V+NP”中的“来”(这里的“来”,实际有一定体的功能,已非典型的实体动词)。就此而言,不宜将“来+NP”看作是“来+V+NP”省略或删去动词而来。

由此可见,“来+NP”构式中的“来”具有动词的基本功能,与一般带宾动词所常见的句法功能完全一致。这也说明,基础构式“来+V+NP”中的动词V在句法和语义上的作用在“来+NP”构式中由两个组构成分分别来承担,“来”兼任了原本谓语动词的句法作用,而NP则提供了隐含的具体动词的语义识解。因此,转喻之后,“来+NP”构式的句法关系结构化过程不妨做出这样的假设:

(20) [来趋+[V谓+NP]事件]连动事件→[[来(+V)]谓+NP]单一事件

若笼统地看,在“来+NP”构式中,因转喻而被隐含的述谓性语义(V)实际上已蕴于整个构式之中。“来+NP”的构式义是基于“来”和NP两个构件的组合得以浮现的。显然,“来+NP”构式的形成是句法语义错位整合过程中重新分析的结果。

当然,这种“来+NP”构式之所以能够生成,还与句法系统中本已存在例(3)那样的“来+NP”结构有直接的关联,因此这些“来”直接带宾语的用例及其构式为本文所论构式的生成提供了结构可能性。这种类推、同化机制也是一种重要的生成动力。

3.2.2 语类属性

关于“来”的语类属性,观察过这一结构的文献多有讨论,但认识并不一致。大部分研究都认同“来”具有代动词性质,如赵元任(1968),潘文、申敬善(2002),周夏(2008),左双菊(2009),徐抒(2010),陈昌来(2010),池昌海、王芸华(2014),张伯江(2014)等。⑦但也有研究对“来”的代动词性质提出质疑,如邵敬敏、张寒冰(2012)认为“来”直接带宾语的现象只是特定上下文、特殊组合里的“语用省略”,“来”不具有代动词的性质。其实,省略说主要是一种基于语义理解的认识,而没有落实到句法结构关系上来;而目前代动说也未对代动词的“代动”机制做出具体探讨。

上文对“来+NP”构式中“来”的句法语义特征的讨论,可以帮助我们更好地理解“来”的语类属性。在“[来(+V)]谓+NP”中,“来”本身具有的趋向位移性语义内容并未消失,同时“来”还接收了V的句法功能,这样,“来”的语义实际上包括两个方面的内容:一是从“来+V+NP”构式所继承来的趋向位移义,一是从新建构式“来+NP”所获得的结构性语义。由于V的具体动作性语义内容由NP所激活的成分来承担,因此“来”所分担的语义内容只能是相当概括的抽象性语义,即表示实施某种行为。也就是说,“来”在语义解读上具有某种概括性,可以代表各种意义具体的动词所表示的某种动作。此时“来”的句法语义性质已经发生了变化,它实际上代替了各种具体动作,表达实施某种行为。⑧它实现的是核心动词所具有的句法功能,而并非完全代替支配NP的动词的具体语义内容。在这种情况下,“来”自然就具有了“代动词”的属性。当然,这里的“代”不是一般的替代,而是整合。

其实,如果从“来”更为广泛的用法来看,我们认为,“来+NP”中的“来”既是代动词又不是代动词,关键在于对它所包含的若干次级构式的划分及对每个次级构式的形义匹配关系的分析。如果混淆了不同类型“来+NP”的适用范围,则必然影响到对“来”的定性。如例(3a)-(3d)中的“来”,并不具有代动性质,而(3e)“服务员,来一壶茶”中的“来”是否视为代动词,则与我们如何分析它和“一壶茶”之间的句法语义关系有关。而且,进一步看,“来”的非代动词用法和代动词用法之间存在着关联,如“你唱得真好,再来一首”,就有两解的可能。代动词的本质用法是“代”,而这种用法的产生是依托于构式并在构式的发展过程中逐步实现的。像下面这样的句子,就只能解释为代动词的用法了:

(21) a. 你做不了,我来。

b. 这种游戏,一旦来上瘾了,就不好戒了。

c. 咱们斗地主来钱吗?

“来”的代动身份一旦实现,其句法功能跟一般及物动词没有区别,但语义上却会变得比较虚,这跟学界一般认为的虚化动词“搞、干、弄”之类,是有很大的相通之处的。限于篇幅,本文对“来”的代动词用法只是略有涉及,有待进一步的后续系统研究。

因此,判断一个动词是否为代动词,关键不在于它所在的结构是否省略或隐含了某个动词,而在于它在整个结构中起到了怎样的句法功能和语义作用。分析句法功能,必须从结构上得到定位;考察结构功能的变化,必须从结构化的机制来刻画其生成路径。

四、 “来+NP”构式的构体特征

每个构式都是一个形义整合体(包括形式和意义之间的整合以及参与组构的形式和形式之间、意义和意义之间的整合)。基于构式语法的经典理解(Goldberg 1995:4),构式作为一个完形,其构体特征并非构件特征的简单相加。构体的特征既植根于对构件特征的整合,又在使用过程中浮现出新的特异性。它是构件与构体之间、构体与构体之间、构体与语言的其他界面之间互动的结果。区别于构件特征,“来+NP”的构体特征至少可以从句法和语义特征、适用场景和语体功能等方面来认识。关于“来+NP”构式的句法特征,与上节关于NP的范畴属性和“来”的语类属性直接相关,此不赘述,这里主要讨论该构式的适用场景(以及由此而体现的语义功能)和语体功能。我们之所以进一步从这两个方面来分析,是因为“来+NP”所实施的动作行为的语境依存特征和语体功能比较鲜明,而且这样的认识可以有效说明该构式中相关构件的句法、语义约束条件。

4.1 适用场景和语义功能

前文第二节中将例(1)所代表的“来+NP”的构式义概括为“将要实施某个行为”,这只是对构式意义的表层概括。⑨“来+NP”构式在实际使用中具有更深层的语义功能,这种语义功能是对其适用场景进行结构化抽象后向语言结构的投射。张伯江(2014)对“来”带宾语的适用场景进行了讨论,基于其特定的语料考察,发现这个表达形式基本出现于“受讲唱文学传统影响较深的民俗文学”,在相声等曲艺作品里最为常见,并认为“来”的基本语义是“充任”,体现为两个语用倾向义:一是扮演、表演,二是胜任。例如(引自张伯江 2014):

(22) a. 经励科佟瑞三居然来约我,让我陪阎世善唱一出《穆柯寨》,让我来杨延昭。

b. 你是学老生的,比如说在《审头刺汤》里来个龙套,你就要学陆炳德念和唱,怎么演,怎么动作。

c. 父亲对我说:“你到万春那去,让你来什么活儿就来什么活儿。不许挑肥拣瘦,不许讲价钱。”

这种认识对我们探讨“来+NP”的构体特征非常有启发。但在考察其他不同语域的语料时,我们发现这个构式的适用场景(或曰语域)非常广,而张文对“来+NP”的适用场景以及对“来”基本语义的归纳实际上只是“来+NP”构式使用情境专门化的一种表现。⑩基于我们的考察,从更为概括的角度来看,“来+NP”构式本质上表达的是一个“分派事务”的事件场景。这一构体特征是“来+NP”构式得以形成、使用以及扩展的根本原因。正是因为“来+NP”构式的基本功能是对比功能,而在一个分派任务的场景中,每个任务承担者分别承担相关任务中的哪一项任务,本身就是在同一范畴内的对比,因此,任务分派场景成为了该构式最典型的适用场景。

从基础构式来说,连动结构“来+V+NP”本身在深层语义上就具有表达分派事务的场景特征。例如:

(23) 我要排一出英语童话剧《白雪公主》,我演白雪公主,你来演巫婆。

分派事务场景包含三个基本要素:事务分派者(往往是说话人)、承任事务的主体(连动结构的动作主体)以及具体的事务(V+NP)。例(23)整句话所示的分派事务场景非常明显,小句中事务分派者是“我”, 承任事务的主体是“你”,具体的事务是“演巫婆”。作为派生句式,“来+NP”构式继承了这种事件场景和语义特征,呈现出一种路径依赖。虽然实现具体事务的动作没有在句法上体现,但事务的分派者和承任者的关系保持不变,具体事务也蕴含其中。例如:

(24) 我要排一出英语童话剧《白雪公主》,我演白雪公主,你来巫婆。

由此来看张伯江(2014)对“来”的语义功能的概括,可以看出,例(24)中“来+NP”构式仍旧表达的是事务分派的事件场景,其中“来”承担的是“事务分派”的主要语义(或者说由这个构式整体来承担)。张伯江(2014)所讨论的“来”语义情况,可以说是在相声曲艺角色扮演这一特定情境中专门化了的表现。所谓使用情境的专门化,实际上,是一种类似于辞书释义中的“特指”用法。张伯江先生所提出的“来”表示“充任”的基本语义及其两个语义倾向,实际上是“来”及其结构整体所具有的“事务分派”这一特征的一种特指现象。因为“来+NP”构式的使用很多情况下是出现在相声曲艺等作品里,这就会导致“来+NP”使用情境专门化,在这种专门化了的情境中,“来”特指的是“扮演、表演”或“胜任”的语义。但是从根本上来看,“来+NP”构式最根本的特征是表达事务分派的事件场景,“来”(及其构式整体)所承担的语义与“事务分派”这一基本特征相关联。

如果我们再对“来+NP”构式的用例进行系统分析,就我们现在所考察的语域材料来看,则可以将它们进一步划分出两个更下位的次级构式,即例(1a)(1b)和例(1c)(1d)所代表的两种类型,前者可以称作任务承担型,后者可以称作事情承做型。

对任务承担型“来+NP”构式(如“来前锋”)来说,其中的NP实际是在所分派的事务中的一个特定任务,典型表现就是分任某个角色(因此这种类型换个角度看也可称作角色分任型),如“前锋、边锋、后腰、后卫、守门员”等,这种角色所处的领域规约性相对较强,如演艺(戏剧、影视、歌舞、曲艺、杂技等)、竞技(如体育、游戏)、军事、教学等。越是角色分工明晰的领域,该构式的适用性也就越强。因此这种事务分派是一种显性分派,承担的任务及分任的角色具有规约的可选性。张伯江(2014)所考察的对象即属于这种类型。

对事情承做型“来+NP”构式(如“来盘棋”)来说,实际上是一种临时建构的分派事件,其中的NP是承做的一件事,其中的角色往往比较潜隐,以参与事件的形式呈现。当然,这种角色也可以临时建构,如“你来封面”可以指“你来设计封面”,相对于“他来封底”之类。因此这种事务分派是一种隐性分派,承做的事情体现为潜在的可选性。

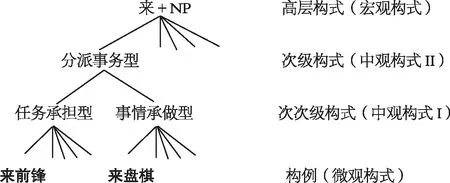

基于上面的分析,我们可以从适用场景的角度将“来+NP”构式的层级系统描述如图1所示(见下页)。

图1 “来+NP”构式的层级系统

本文分析的“来+NP”构式只是这个构式层级系统中的一类中观构式层及其下位层级。在构式层级系统中,越往上,构式的语义内容就越抽象,形义匹配关系就越概括。其中,居于中间的次级系统、次次级系统,往往随着研究对象的精细化而可以作出更为丰富的类型分化和层级安排。

4.2 语体特征

由于“来+NP”用于表达分派事务的事件场景,这直接影响到了该构式具有特定的语体特征。

关于“来+NP”构式语体性质的讨论,前人也有所论及,如潘文、申敬善(2002)在讨论“来”替代其他动词的条件时指出“来”的语体特点为口语体和书面语中的文艺语体,张伯江(2014)指出“来”作为代动词“在较为正式、严肃的语体里极少见”,在相声等曲艺作品中最为常见。即构件“来”具有口语性,或者更准确地说,这个构式具有口语性。

其实,“来”或者说“来+NP”构式这种用法正来自于该构式适用的分派事务的场景,而这种场景在现实交际中往往都具有在场(现场)交互性,因此这个构式便具备了口语非正式语体的特征,往往出现在较为轻松随意的场合,而鲜少出现在正式的场合中。

这种口语非正式特征,还可以从“来+NP”构式所适用的句类中看出来。这个构式的典型用法往往都有祈使语气,如可以转换成“让X来NP(吧)”这样的祈使句(如“让他来巫婆吧”“让我来碗啤酒”)。而这种特征又跟上述“分派事务”的适用场景和构式义直接相关,向听话人分派事务而使其实施某种行为,就是一种祈使表达。若这种分配是现场进行的,则口语非正式色彩更加鲜明。

五、 “来+NP”构式的能产性问题

凡构式都有原型性,在其使用过程中,会逐步从典型构例发展出非典型构例、边缘构例,甚至会在新的交际系统中重构原型。在这种发展过程中,某些构式特征往往会有所调整,尤其是非结构化特征(如前文所概括的“来+NP”构式义“将要实施某个行为”中的“将要”这个语义成分)。这样一来,构式的原型性便体现于构式的能产性上,这种能产性本质上是构式生成的可能性和使用的现实性的问题,可能性指只要满足构式特征就可以生成该构式的用例,现实性指在真实场景中所实现了的具体表达。前者是构式生成的充分性问题,后者是构式生成的必要性问题。也就是说,能产性本质上指部分能产性,是“规则+限制”作用的结果;对能产性的探讨,既要考察其发展的方向,也要刻画其拓展的边界及其变动情况。

上文对“来+NP”构式中NP的构件特征进行讨论时,指出NP往往具有两方面的特征:一是NP需具备激活事件的能力;二是NP往往具有下位层次范畴的属性。实际上,这些要求往往针对的是规约性的场景(语境)。构式的能产性是在特定语境中激发和扩张的。若一个构式使用于非规约性场景,一些非常规的构例能否成活就需要看这个使用场景能否激活乃至建构出必需的构式特征(构件特征和构体特征),若构式特征能够有效激活或建构,则构式的适用能力便在此类使用中得以扩展。由此,构式的生成能力便有所扩展,该构式能产性的边界也得到了扩张。

基于此,我们可以从三个方面来认识构式的能产性:一是在使用场景中激活构式的特征;二是建构语境赋予构式以适切的特征;三是重建范畴层级关系以凸显适用场景。这三种生成方式在构式能产性的限制范围上是逐步拓展的,由此都可以产生合式而合用的构例。这些塑造新的构例的方式正体现了构式从典型构例到非典型构例的变化方式和扩展路径。

5.1 使用场景对构式特征的激活

如上所析,“来+NP”构式适用于分派事务场景,因此NP及其所激活的“V+NP”一定要体现为诸多相关事务中的一项任务或事情,否则就不能进入构式。这也就是为什么具有“角色”分派和担当的相声曲艺场景容易出现这样的构式。由此自然可以进一步预测,除了影视曲艺外,凡是具有分工合作的场景(不管是同时行动还是流水作业),都可以使用这样的表达,如团体竞赛、业务合作、职责分工、生产流水线等等。例如:

(25) a. 足球教练:你们谁愿意来守门员啦?——球员:我来我来。

b. 婚礼上:你来司仪,她来伴娘。

拓展开来,这种分工合作的场景是可以通过使用场景而临时激活的。如老师让三个学生去在不同词典中查找同一个词语的释义,就可以这样说:

(26) 张华来《现代汉语词典》,李明来《辞海》,赵群来《辞源》。

上述两例中的“守门员、司仪、伴娘”和“词典”(包括各具体词典)分别能激活施成角色“担任”和功用角色“查找”,从而使其成为合用的构例。显然,构件的约束条件是通过语境结构中的侧显(profile)方式而得到满足的。

这种对构件特征的侧显同样可以体现在“来+NP”中NP的句法属性上。前文说过,如果NP本身是分派事务这一事件结构中的一个任务或角色,那么就不需要带上指量/数量成分;如若不然,则可以通过添加指量/数量等方式使其具体化、明确化。如“来前锋、来张飞”可以,但“来角色”不行,而“来那个角色、来一个角色”便又可以了。即对NP而言,是否带有数量词,不是问题的根本,关键在于NP的特征在整个分派事件中的定位和侧显。数量词的出现是代动词“来”带宾语的句子中使宾语具体化的手段之一,它是最常见的手段,但却并非唯一的手段。可见,NP中是否含有指量/数量成分是“来+NP”构式合用的充分而非必要的句法语义手段。如果NP本身实现了这种角色分配,那么完全可以以光杆名词的形式来实现。由此可以进一步指出,即便如“来前锋、来张飞”,也可以带上“(一)个”,构成“来(一)个前锋、来(一)个张飞”,意思基本没有发生变化。可见,这里的“前锋、张飞”,本质上只是NP特征的一种体现方式。实际上,这些都是有界化的方式,而有界化是实现对比的一种手段。

5.2 语境建构对构式特征的赋予

语境是有结构的。所谓语境结构(situational structure),就是构式所包含的各种要素在特定的语境中以结构化的方式呈现出来,即构式作为一个结构体,其组成成分和结构关系体现于语境中。规约性语境是构式在形成时期逐步形成的,因此其结构成分及其关系已经成为构式特征的基本内容。而在实际交际中,构式使用的语境很多时候是临时在线建构的,只要临时语境和规约性语境在结构要素和关系上具有结构性对应关系,那么这种临时语境也可以赋予临时构例以构式特征所要满足的条件。

具体到“来+NP”构式的使用,即使NP自身不具备该构式所要求的显性构件特征,如果这些特征能够被在线场景所赋予的话,就仍可以使用该构式。即当具体的分派事务场景可以提供转喻性解读时,“来+NP”构式的NP便无须承担激活具体动词的作用,此时可以构造出语境依存的构例来。例如:

(27) a. ?我来这张躺椅。 b. ?你们几个来这套沙发。

以上两个句子单独使用,“(这张)躺椅”和“(这套)沙发”都无法激活相关的事件场景,整个句子可接受程度非常低。如果给予特定的分派事务场景,句子的可接受度就会大大提高,并且根据所建构的语境不同而可以有多种理解。例如:

(28) a. 我来(扛/睡/送/修理)这张躺椅。

b. 你们几个来(搬/卖/制作/清理)这套沙发。

5.3 范畴重构对适用场景的再造

规约性场景往往决定于范畴关系的结构化。与语境建构相似,在特定交际中,范畴关系也可以重构,这实际上就是重新建造了合适的语用场景。当然,这种再造的使用场景和规约性场景之间也存在着结构性对应关系。

如上文中已经讨论过典型“来+NP”构式中NP不能是基本层次范畴,否则就不能成立。例如:

(29) a. *今天我来车。 b. *大家来酒吧。

例中的“车”和“酒”属于基本层次范畴,对立性的特征不凸显,因此(29)很难单独成立。但如果给这些句子一个比较明确的分派事务场景,句子便可以接受了。例如:

(30) a. 今天我来车,你来船。 b. 他来酒,你来烟。

仅就例(30)的孤立表达而言,仍旧不清楚具体事件及其动作是什么,但因有了比较明确的分派事务场景,便可以作出不同的解读,如例(30a)可以是“我来开车,你来开船”,也可以是“我来租车,你来租船”等等;例(30b)可以是“他来喝酒,你来抽烟”,还可以是“他来买酒,你来买烟”等。不同的解读便是建构不同的适用场景。这实际上是在线建构了一个范畴层级关系,例(30)将“车、船”和“酒、烟”视作具有可分派特征的下位层次范畴,这就给以前不能适用的语用场景以新的活力。而这种建构是通过对举关系来实现的。对举形式的“来+NP”构式可以起到凸显分派事务的事件场景的效果,实际上是对构件特征“实施某个具体行为”的侧显,进而使NP的转喻机制得以实现。

5.4 “来+NP”构式的扩展表现

基于这样的认识,我们可以通过构体和构件的互动关系来预测“来+NP”构式的扩展空间,以此进一步展示构式的能产性问题。对“来+NP”构式而言,其核心特征就是分派事务,由此而形成对NP句法语义表现的约束。因此,只要是在分派事务之中,当所要做出的动作在语境中可以被人所了解时,就不需要特别指出,说话者只需凸显其核心内容(NP)即可。这样一来,“来+NP”构式的NP类型得到了充分扩展,该构式的构例就变得非常能产了。实际上,构式的形义关系也因此而得到了扩展。例如:

(31) a. 你来5,我来6。(你来做第5题,我来做第6题)

b. 张三来“再接再厉”,李四来“别出心裁”。(课堂听写的语境中)

c. 你来《蒙娜丽莎》,我来《带珍珠耳环的少女》。(临摹画作的课上)

上例中划线的部分并不能规约性地激活特定的物性角色,但这些表达在特定语境中仍然满足了“来+NP”的约束条件。

其实,分派事务(包括任务承担和事情承做),其基本语境就是对举性。这就能很好地说明,为什么上文给出对举性语境时,句子的可接受度就有了很大提高。

由于分派事务可以进一步扩展为非典型的分配,因此,只要蕴含着某种对举性行为,“来+NP”就有可能实现构式的功能。例如:

(32) a. 遇到问题要好好商量,别来硬的。

b. 你别跟我来这一套。

至此,“来+NP”构式的边界已经大大扩展了,“来”基本实现的就是代动词用法了,而且所“代”的内容已经非常抽象、模糊了,甚至很难说清楚所代的是一种什么样的具体动作了。

另外,若说“来+V+NP”基本上用于祈使场景,表示将要实施某个行为,那么派生自此构式的“来+NP”也是如此,然而“来+NP”一旦获得了独立则并非必然如此了。例如:

(33) a. 我们来过一盘儿棋,他没赢,我没输。

b. 他老人家很高兴,就即兴来了一段《婚姻与迷信》。

就此而言,从“来+V+NP”继承来的语义成分“将要”本身只是本文“来+NP”构式无标记时的缺省意义,当V不再出现时,“来”便取得了独立动词的地位,因而允许带时体标记,表达过去事件(参见3.2.1)。此时,“来”后若添加上具体动作动词(如“下、玩”“唱、哼”之类),整个表达的接受度大大降低,甚至可以说不能接受。若此,“来+NP”构式跟一般的述宾结构“V+NP”的句法、语义和语用特征已经非常接近了(当然,由于动词是“来”,其口语非正式特征仍然保持着),此时这个构式的核心意义就已进一步概括化为“实施某个行为”了,“来”的代动用法得以充分实现。就此而言,转喻的机制已经退隐了,理解成“语用省略”则更不合适了。更确切地说,它已经是“来+NP”的一种新的次级构式了,这也正说明该构式能产性得到了一定的扩展。

六、 在多重互动关系的结构化模型中认识构式

最后,本文讨论在探讨构式特征(分为构件特征和构体特征)及构式能产性(包括特征激活、特征赋予、场景再造)等问题时所涉及的一些基本研究理念。

首先,在构式的生态中研究构式特征。构式的生成和发展是多重因素相互作用的结果,既有构件与构件的相互作用,也有构件与构体的相互作用,还有构式间的相互作用、构式与构式使用环境的相互作用(施春宏2016)。同时,这种互动关系也会体现在构式不同的界面之间,如句法、语义、韵律、语用等。当然,本文没有对各种作用因素展开分析,而集中关注构体和构件之间、构式和语境之间相互作用过程中构式的拓展问题,侧重从构件的具体特征对构体形义配对关系的影响、构体特征对构件的制约作用、语境结构对构式特征的凸显与改造等方面进行说明。从本质上来说,构式生成和发展的基本过程可以概括为“招聘”和“求职”两个机制,构式和构件之间存在着招聘和求职的互动关系。实际上,如果从相互约束的角度来看,它们之间更像一种互驯关系。这种关系可以有逻辑上的先后,但没有时间上的先后,两个方向的作用是同时进行的,相互塑造,彼此适应,进而形成了构式意义上的形式—意义配对体。

其次,关于构式分析方法的选择偏向。本文采用互动—派生分析模型来分析“来+NP”的构式特征,包括构件特征和构体特征两个方面,然后以此为基础来探讨从典型现象到扩展用法的能产性问题。当然,这种分析主要是基于相关构式之间逻辑先后关系的建构,至于是否与历史先后相一致,则需要进一步探讨。实际上,从分析模型的假说性和工具性这个本质出发(施春宏2010b、2015d),也可不作这样的处理,而假定“来+NP”和“来+V+NP”是两个独立的构式,虽有关联,但各自独立。这种方法论上的选择在研究构式形义关系时都是可取的(虽然构式间各自独立的观念是构式分析的主流),关键在于充分挖掘出构式特征以及有效建构出不同构式之间的形义关联,并能对构式的发展空间做出有效预测。

再次,本文通过对“来+NP”构式形义关系的分析,还试图说明,对构式形式和意义及其组配关系的分析,必须放到结构化的模型中,将多重互动关系相互作用中的构式的构体特征和构件特征及构式适用的语境特征进行结构化,建构出其中的结构性对应关系,这样才能更方便地说明构式的生成机制、扩展方式和变异空间;而且也只有在结构化模型中才能更好地说明,构体虽有独立于构件组合的特征,但构体特征的形成有很强的路径依赖,而构件特征对构体特征的作用也是通过合适的路径来发挥作用的。只有这样,才能使构式特征及其形义组配关系的理解和分析做到有脉可循,才能有效地预测构式生成和发展的可能性及其现实化的具体表现。

注释

① 对同一构式群中不同的构式进行充分细致的描写,进而区分出不同次级的构式,可使我们更方便地结合构式语法的理念来探讨构式(次级构式)的句法语义特征及相关问题。而“来+NP”构式的多义性及相关次级构式所组成的构式网络则是另外需要探讨的话题。

② 周夏(2008)、陈昌来(2011)将“来个交换、来个迅速突破、来个金鸡独立”中“来”后宾语看作动词性宾语,然而严格说来,“(一)个交换、(一)个迅速突破、(一)个金鸡独立”仍是名词性宾语,“(一)个”是限定语,其后的成分“交换、迅速突破、金鸡独立”在此具有名词化句法表现。也就是说,“来”后宾语在句法功能上具有一致性。

③ 构式语法理论一般强调表层概括,坚持“所见即所得”的方法论原则,因此反对派生分析。但我们建构的互动构式语法认为,在分析构式的形义特征时,要将本体论和方法论区分开来,“本体论和方法论之间以及它们与认识论之间,没有必然的对应关系”(施春宏2016),本体论上各个构式彼此独立并不意味不能从方法论上的派生分析来考察其特征。

④ 注意,描述概念结构的语义角色、论元结构的论旨角色和描述物性结构的物性角色虽然都称“角色”(role),但内涵差别很大。当然,本质上有相通之处,这些“角色”都是某种结构的作用类型。

⑤ 这里的“两句、一首”分别指“两句话、一首歌”。分析物性角色需将缺省隐含的成分还原出来。

⑥ 若从形式句法来看,没有严格意义上的连动结构(邓思颖2010:183),“来+VP”中的VP在句法结构关系上可以看作核心动词“来”的补足语,所以这里说句法功能“上交”;而“来+NP”中的“来”也是核心动词,NP是其补足语(宾语)。若从这个角度看,“来”的抽象句法功能并未发生变化,当然,由于所进入的句法结构不同,句法表现也就有所不同。

⑦ 需要指出的是,虽然这些研究都主张将“来”视为代动词,其实所指范围差异很大,但很少有文献对此作出说明。如“来个角色”和“来瓶啤酒”,两个“来”是否具有同一性,常常并未得到清楚的定性。

⑧ “来”的这种语义特征学界已有所观察。如《现代汉语词典》第七版对“来”的解释是“做某个动作(代替意义具体的动词)”(772页)。显然,这是“来+NP”已经构式化后“来”所获得的语义。可以说,它是(20)中所概括的语义的进一步发展,起到“代替意义具体的动词”的作用。

⑨ 这也是对该构式最典型用法的语义概括。当然,由于其中的时间要素(“将要”)是继承例(2)而来的缺省状态下的特征,一旦“来+NP”独立后,这种特定时间要素便不再凸显。后文将对此有所说明。

⑩ 张伯江(2014)说:“更明确地说就是,我们怀疑,用‘来’表示‘扮演’的意思,本是戏曲、曲艺界内的行业用语,语源不详。”然而,若从更广泛的使用领域来看该构式,“来”的这种语源还是有脉可循的。就生成机制而言,作为代动词用法的“来”与趋向动词“来”应有语源关系,这是一个逐步发展、演化的过程。