丙泊酚静脉全身麻醉与吸入麻醉2种方式对 围手术期患者细胞免疫功能影响的Meta分析

陈 杰, 陈梦洁, 曾令玉, 李 乾, 艾尔肯·喀米力, 张 冰

(新疆医科大学附属肿瘤医院麻醉科, 乌鲁木齐 830011)

围术期各种程度的创伤均可导致机体应激反应,抑制细胞免疫功能[1]。在临床上丙泊酚与吸入麻醉药物是麻醉医师常用的麻醉药物,李禾南指出[2]不同麻醉药物均可以使患者免疫功能发生不同程度紊乱。Meta分析是对数个相互独立的临床性研究进行严格评价和分析,最后采用定量合成的方法对所得数据进行统计学分析以及处理,进而获得综合结论的一种统计学分析方法。本研究拟采用Meta分析综合评价丙泊酚静脉全身麻醉与吸入麻醉2种方式在围手术期对患者细胞免疫功能的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1检索方式通过计算机检索Cochrane图书馆、EMBASE、MEDLINE、 OVID、PubMed、CNKI、万方,同时对相关杂志及国内外相关会议论文进行人工检索,其中语种和时间无严格限制。中文检索词:丙泊酚/2,6-二异丙基苯酚/得普利麻/七氟醚/异氟醚/地氟醚/安氟醚/细胞免疫/免疫;英文检索词包括:propofol/ diprivan/ sevoflurane/ isoflurane/ desflurane/ enflurane/ immunity/cellular immunity。

1.2文献的纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 依据PICOS原则:(1)择期手术者;(2)ASA分级Ⅰ~Ⅱ级;(3)术前无内分泌或者免疫系统疾病,没有诊断过病态窦房结病史者,手术前2周内未接受放化疗者,未接受激素与免疫治疗,且无输血病史;(4)以论文形式公开发表的随机对照试验;(5)测量指标:围术期不同时间点外周血CD3+、 CD4+、 CD8+、CD4+/CD8+比率。

1.2.2 排除标准 (1)非随机对照试验研究;(2)重复学术报告、 报告信息太少、 会议性摘要、 严重偏倚;(3)文献纳入病例为急诊手术。

1.3资料提取与方法学质量评价所包含文献质量评价由2名研究人员独立阅读,如出现分歧,则由第3位研究员决定该文献是否纳入。文献数据不完整,则通过邮件形式与作者进行联系予以补充数据。使用Jadad标准[3]评价文献的质量,评价标准:随机方法为1或2分(2分:描述正确的随机方法;1分:作者叙述为随机);盲法为0~2分(2分:病人及研究者均双盲;1分:叙述为双盲;0分:未叙述为双盲);退出与失访为0或1分(描述:1分;未描述:0分)。同时结合随机方法隐藏(A:充分;B:不清楚;C:不充分;D:未采用),3分以上可看作高质量文献。

评估指标含有以下信息则摘自所纳入文献:术前、术毕、术后1 d时T细胞亚群中CD3+、 CD4+、 CD8+、CD4+/CD8+比率。

1.4统计学处理使用Cochrane在协作网上提供的RevMan 5.2软件行Meta分析。首先进行异质性检验,检验水准α=0.05,若各文献之间P≥0.05,I2≤50%,使用固定效应模型;倘若P<0.05,I2>50%,则使用随机效应模型。比值比(OR)用于计数资料或者相对危险度(RR)作为疗效分析统计量,而计量资料用加权均数差(WMD)作为疗效分析统计量,倘若单位一致,采用平均值加权均数的差值(MD),P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1方法学质量评估与纳入研究特点最终文献[4-13]共10项符合纳入标准,包括605例患者,其中丙泊酚麻醉组307例,吸入麻醉组298例。分配隐藏在10项研究中无提及。其中文献[3,5-9,11-13]为均描述了具体随机方法,文献[4,10]未明确描述具体随机方法,纳入文献对于盲法均未进行具体描述,故文献质量评价均<3分,文献质量较差。

2.2Meta分析结果

2.2.1 麻醉诱导前CD3+水平 共纳入6篇[4,6-9,12]RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组固定效应模型提示差异无统计学意义[WMD=-0.07,95%CI(-1.25~1.11),P>0.05],见图1。

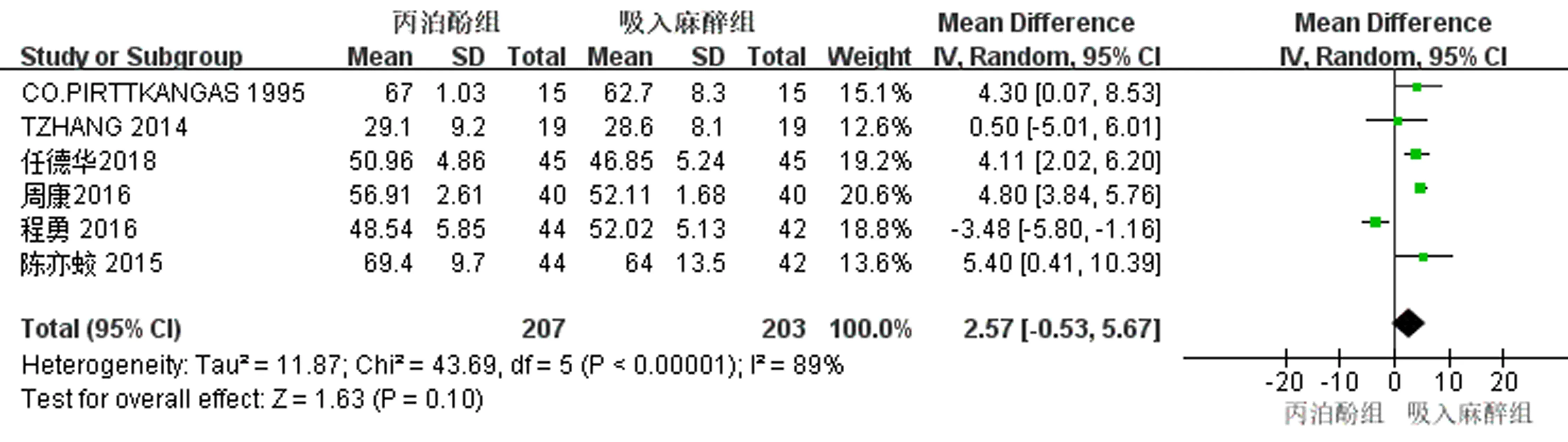

2.2.2 术毕CD3+水平 共纳入6篇[4,6-9,12] RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组随机效应模型提示差异无统计学意义[WMD=2.57,95%CI(-0.53~5.67),P>0.05],见图2。

2.2.3 术后1 d CD3+水平 共纳入6篇[4,6-9,12] RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组随机效应模型提示差异无统计学意义[WMD=1.07,95%CI(-0.93~3.07),P>0.05],见图3。

2.2.4 麻醉诱导前CD4+水平 共纳入10篇[4-13] RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组固定效应模型提示差异无统计学意义[WMD=-0.41,95%CI(-1.35~0.53),P>0.05],见图4。

2.2.5 术毕CD4+水平 共纳入8篇[4-9,11-12]RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组随机效应模型提示差异无统计学意义[WMD=3.53,95%CI(-2.92~9.97),P>0.05],见图5。

2.2.6 术后1 d CD4+水平 共纳入8篇[4,6-12] RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组随机效应模型提示差异无统计学意义[WMD=3.69,95%CI(-0.12~7.50),P>0.05],见图6。

2.2.7 麻醉诱导前CD8+水平 共纳入10篇[4-13] RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组固定效应模型提示差异无统计学意义[WMD=-0.12, 95%CI(-0.62~0.38),P>0.05],见图7。

2.2.8 术毕CD8+水平 共纳入8篇[4-9,11-12] RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组随机效应模型提示差异无统计学意义[WMD=-0.71, 95%CI(-2.61~1.19),P>0.05],见图8。

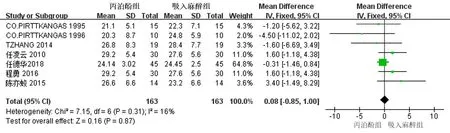

2.2.9 术后1 d CD8+水平 共纳入8篇[4,6-12] RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组固定效应模型提示差异无统计学意义[WMD=0.08,95%CI(-0.85~1.00),P>0.05],见图9。

2.2.10 麻醉诱导前CD4+/CD8+水平 共纳入7篇[4-6,9-10,12-13]RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组固定效应模型提示差异无统计学意义[WMD=0.01, 95%CI(-0.05~0.07),P>0.05],见图10。

2.2.11 术毕CD4+/CD8+水平 共纳入5篇[4-6,9,12]RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组随机效应模型提示差异无统计学意义[WMD=0.02, 95%CI(-0.31~0.18),P>0.05],见图11。

2.2.12 术后1 d CD4+/CD8+水平 共纳入5篇[4,6,9-10,12]RCT试验,与吸入麻醉组相比,丙泊酚组随机效应模型提示差异无统计学意义[WMD=0.22, 95%CI(-0.13~0.56),P>0.05],见图12。

3 讨论

研究表明[14],丙泊酚除具有麻醉镇静作用,还具有其他一些非麻醉作用,如器官功能保护、抑制血小板作用、围术期调节机体免疫状态等诸多非麻醉效应。大量体外研究以及动物模型研究结果也显示[15]:丙泊酚可通过抑制生物多条信号通路伴随基因与蛋白表达被下调,可抑制肿瘤细胞生长和转移,同时可增强化疗药物敏感性。吸入性麻醉药[16]是临床上较为常用吸入性麻醉药物,物理性能优势也很明显,可明显缩短麻醉诱导及术后苏醒时间,且对患者呼吸道无明显刺激作用,对肝肾功能无明显毒性作用,循环抑制程度较小,在临床麻醉上应用使得血流动力学能保持相对稳定状态,减少循环波动,可进一步减轻应激引起的免疫功能抑制作用。

手术创伤、应激、术中输血以及体温过低等均可引起机体神经内分泌系统改变,导致术后患者细胞免疫功能抑制[17]。机体免疫功能是肿瘤发生、发展的重要组成部分,T淋巴细胞介导的细胞免疫应答是机体抗肿瘤的主要细胞免疫的应答,CD3+抗原主要存在于成熟T细胞表面,其可识别抗原呈递细胞,CD3+细胞水平下降,抗原呈递细胞的识别能力随之下降,易致细胞免疫功能降低;CD4+细胞主要是辅助性T淋巴细胞表面标志,具有调控或者“辅助”其它淋巴细胞发挥免疫调节的作用,致敏CD4+细胞通过产生多种细胞因子,不仅可直接作用于肿瘤细胞上,还可作用于其它效应性细胞,可引起具有抗肿瘤作用的炎症性反应。CD8+细胞主要在细胞毒T淋巴细胞表面,抑制机体抗体产生,致细胞免疫功能紊乱,且能杀伤和溶解有相应抗原的肿瘤细胞。CD4+与CD8+比率是评价机体免疫功能的可靠指标,其比值降低可能是由于T淋巴细胞亚群比例失衡所致,机体反应则为细胞免疫功能降低[18]。因此可以明确CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+是评估围手术期患者细胞免疫功能的重要参数指标。

研究指出[19],当与吸入性麻醉药同时使用时,人肺腺癌A549细胞对顺铂敏感性增强,抑制A549细胞侵袭及迁移。Shang等[20]人体外研究结果显示:与丙泊酚0~5 μg/mL相比,黑色素瘤细胞与临床剂量以上丙泊酚(5~10 μg/mL)共培养后,抑制了黑色素瘤细胞生长的同时还促进细胞凋亡以及Caspase-3活性,且我们前期临床体外试验结果也提示,随着丙泊酚药物浓度的增加(8~16 μg/mL),其促进胃癌BGC-823细胞凋亡。本研究结果提示:与吸入性麻醉组相比,丙泊酚组患者术前CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+差异无统计学意义(P>0.05),表明纳入人群的术前免疫功能基线水平一致,具有可比性。术毕、术后1 d患者外周血CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+水平差异也无统计学意义(P>0.05)。通过分析后我们得出,丙泊酚静脉麻醉与吸入麻醉2种方式,在临床剂量范围内对围手术期患者细胞免疫功能无差异性,只是暂时性影响患者的免疫功能,这与我们团队前期临床试验有着相同的研究结论。

本研究还存在以下局限性:(1)盲法及分配隐藏在所纳入的文献中均没有提及,可能导致偏倚发生;(2)检测人员、麻醉深度控制程度各不相同,减弱了每项指标之间对比的强度;(3)纳入文献中肿瘤类型、手术时间、麻醉药物的作用时间不同,均可产生偏倚。因此麻醉药物对于围手术期患者细胞免疫功能是否存在差异性,仍有待多中心、大样本的临床试验研究。