氢燃料超燃燃烧室流场结构和火焰传播规律试验研究

田 野, 乐嘉陵, 杨顺华, 钟富宇

(中国空气动力研究与发展中心 吸气式高超声速技术研究中心, 四川 绵阳 621000)

0 引 言

燃料喷注当量比不仅影响超燃冲压发动机的燃烧模态,更直接影响着燃烧流场的结构。燃料喷注当量比过大,可能会引起燃烧反压较高而激波串被推出隔离段,影响进气道的起动;当量比过小,直接导致发动机的推力不足,甚至出现贫油熄火。因此,研究不同当量比下的超燃冲压发动机燃烧性能具有重要意义。

目前国内外发表了很多关于当量比对超燃冲压发动机燃烧性能影响的文章。文献[1]研究了燃料喷注当量比对燃烧模态的影响,结果表明,随着燃料当量比的增加,燃烧室燃烧模态由超燃转变为亚燃。文献[2]在试验中通过提高燃料喷注当量比,使得双模态冲压发动机从低推力的弱燃烧模态转变为高推力的强燃烧模态。文献[3]研究了不同当量比条件下超燃冲压发动机燃烧室流场性能,给出了释热速率的计算方法,提出了模态形成过程中释热和流动速度的反馈平衡机理,并给出了3种燃烧模态及其特征。文献[4]利用二维非定常化学非平衡计算方法研究了当量比对超燃发动机点火过程的影响。结果表明,总油气比越高,燃料传播速度越快; 燃料首先沿着剪切层传播至凹槽后缘,之后在凹槽旋涡的带动下向凹槽上游和底部传播;凹槽回流区温度高,点火延迟时间短,低油气比的气体一旦进入凹槽回流区后,即可在凹槽后缘和上方点火。文献[5]采用欧拉-拉格朗日法在来流Ma=2的条件下,对带支板凹腔组合结构的煤油超燃燃烧室的内流场进行数值计算,分析了燃烧室下游支板不同的燃料当量比对燃烧室燃烧流场的影响,并对燃烧室的性能作了定量分析。研究表明,随下游支板燃料当量比增加,燃烧反压对燃烧室上游影响加重,流动分离区扩大,上游燃料出现亚声速燃烧,且亚声速燃烧区域变大。文献[6]通过调节燃料氢喷射压力参数从而改变油气当量比,分别在冷态喷流与燃烧情况下计算了当量比对流场波系及燃料与空气的掺混燃烧特性的影响。研究表明,当量比增加会导致燃烧反压升高,上游边界层分离区扩大,激波串逐渐被推向燃烧室进口。

由此可见,燃料喷注当量比对燃烧流场有较大影响。本文将采用试验方法研究不同当量比的氢气燃烧的流场结构和火焰传播规律,同时,考察多种非接触光学测量手段在超燃冲压发动机燃烧流场诊断中的应用,尤其是多种非接触光学测量手段的同步测量研究。

1 试验测量方法

1.1 试验方法

试验在中国空气动力研究与发展中心3kg/s氢氧脉冲燃烧风洞上开展,风洞运行时间约为450ms。试验模型如图1所示,该直连式模型的大量基础研究工作已发表[7-11],其详细尺寸不再介绍。发动机入口截面为30mm×150mm,隔离段长300mm,凹槽深11mm,长深比为11,模型全长约为1.1m。氢气燃料的喷注位置位于凹槽内,距离凹槽前台阶15mm,展向分布15个Φ1mm的圆形喷孔。2个火花塞位于凹槽后部,用于点燃氢气。

1.2 试验测量方法

试验过程中除了采用传统的壁面压力测量外,还使用了多种非接触光学测量方法,包括纹影、阴影、高速摄影、差分干涉和OH*-PLIF。同时,本文在试验中利用多种光学测量设备进行同步测量。多种非接触光学测量手段的同步使用,可以使得流场内某一时刻的结构被不同测量设备同时获取,通过对比可从不同角度获得同一流场的相关信息,达到相互补充、相互印证的目的。试验中进行了纹影、差分干涉与PLIF的同步测量,可将火焰分布与流场结构结合起来。其中纹影与PLIF同步测量的光路图见图2, 连续激光器发出的激光经反射镜和纹影镜后到达流场测试区,通过流场测试区后由二向色分光镜分光。同时脉冲激光器激发的荧光也在测试区内,OH*信息被ICCD收集,纹影信息被高速相机收集。这样通过PLIF与纹影的同步测量便获得了流场内的同步信息,可进行分析和对比。

Fig.2ThesynchronousmeasurementpathdiagramofschlierenandPLIF

1.3 试验时序和研究状态

试验时序如图3所示,脉冲燃烧风洞的加热器供氢开始时间为t=0.08s,试验的有效时间约为440ms (0.26~0.70s)。燃烧室内氢燃料的喷注时间为t=0.27~0.57s。试验研究状态见表1,热流的氢气当量比变化范围为0.04~0.30。隔离段入口马赫数2.0,总压0.82MPa,总温950K。常温(295K) 氢气垂直壁面喷入。

图3 试验时序图Fig.3 Schematic of the experiment

表1 各研究状态Table 1 The studied cases

2 结果与讨论

2.1 当量比对燃烧模态影响研究

图4给出了各研究状态的壁面压力分布测量结果,同时给出了发动机流道扩张面积曲线(Flowpath),用于考察不同位置测量点的压力分布情况。可以看出,壁面压力随着氢气当量比的升高而增大,即较高的当量比氢气带来了较大的热量释放,提高了壁面压力。case 3和6的燃烧反压已经前扰至隔离段内,扰动位置距离隔离段出口均为0.1m,两者壁面压力突然跃升的位置均位于燃料喷入位置上游。其他研究状态(case 1,2,4,5)则与之不同。按照 Cabell[12]的结论, 压力突然上升的位置与燃料喷注位置的相对位置可以用来判断燃烧模态。由于超燃模态没有较大的流动分离,因此压力突跃点不会超过喷油位置太远;相反,亚燃模态流动分离较大,压力突跃点一定位于喷油点上游。据此判定case 3和6是亚燃模态,其他状态则为超燃模态。

图4 各研究状态下的壁面压力试验测量结果Fig.4 Experimental wall pressure of the studied cases

2.2 当量比对燃烧流场结构影响研究

由于燃料燃烧释放的热量会改变流场内的温度,进而改变流场内的密度,因此可以采用纹影与差分干涉相结合的测量方法考察流场结构变化。这里选择2个典型的研究状态开展光学测量研究,超燃模态(case 2)和亚燃模态(case 3)。case 2和3不同时刻的纹影照片分别显示于图5和6中,流动方向从左至右。从图中可以看出,氢气在0.2712s时已经喷注进入流场内,在喷注位置前端产生了斜激波,斜激波与对面壁面相撞后反射。氢气燃烧开始于0.2740s,且位于凹槽回流区和主流形成的剪切层内。很快,由于凹槽内的回流区变大,凹槽下部剪切层被“抬进”主流,凹槽前台阶的膨胀波转为斜激波。火焰稳定存在于剪切层内,流场结构也相对稳定。在t=0.4678s时,剪切层位置前端开始产生斜激波。图6显示的case 3的燃烧流场信息和case 2的情况类似,在t=0.2712s时可以看到氢气喷注进入流场内,燃烧开始于剪切层内,激波随之在t=0.2740s产生。但与case 2不同的是,在t=0.2810s时,激波向前移动至隔离段内,并且t=0.3352s时在观察范围内看不到激波串。这是因为当量比较大时,燃烧反压较大,激波串被前推的位置较远。这一点在图4中也可以得到很好的解释。在t=0.2810s时,图5中给出了凹槽部位的局部波系结构,其中“a”为氢气射流,“b”为由于凹槽内燃烧膨胀而产生的斜激波,“c”为由于激波与边界层作用而产生了分离区,进而产生的分离激波,“d”为斜激波与斜激波的反射波系。

图5 Case 2不同时刻燃烧流场的纹影图片Fig.5 Schlieren figures of case 2 at different times

图7和8给出了2种状态(case 2和3)不同时刻的差分干涉照片。与纹影照片相比,在t=0.2715s时可以得到相同的流场信息,即氢气喷入流场内和激波的产生。火焰的发展过程与纹影照片也比较类似,但是差分干涉在火焰稳定性方面给出了很好的显示。在t=0.2815s,图7中可以清楚地在凹槽内看到干涉条纹,但是图8中却看不到。由于干涉条纹反应流场密度的变化情况,因此可以说case 2在t=0.2815s后,流场结构处于稳定状态,凹槽内的密度变化稳定,而case 3的燃烧流场却不稳定。

图6 Case 3不同时刻燃烧流场的纹影图片Fig.6 Schlieren figures of case 3 at different times

图7 Case 2不同时刻燃烧流场的差分干涉图片Fig.7 Differential interferometry figures of case 2 at different times

图8 Case 3不同时刻燃烧流场的差分干涉图片Fig.8 Differential interferometry figures of case 3 at different times

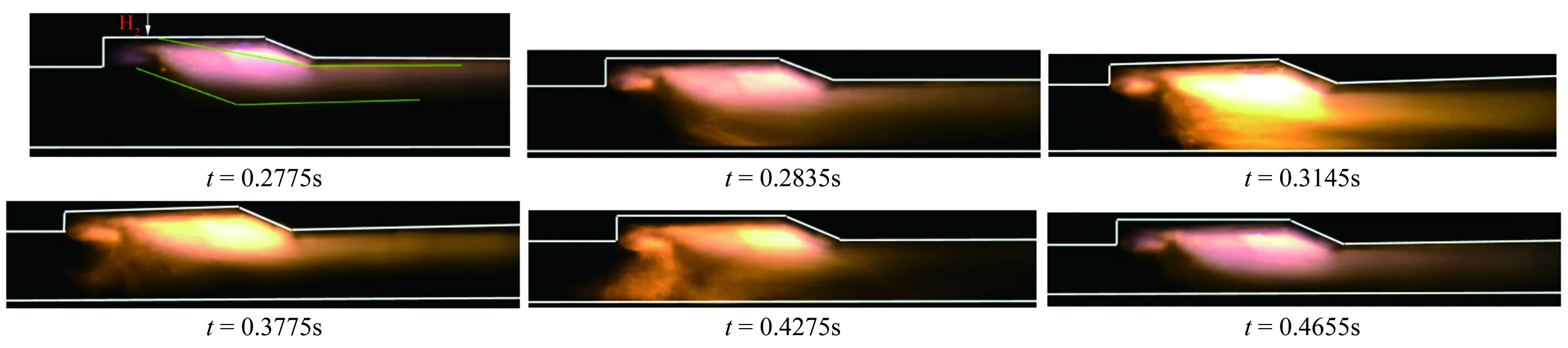

图9和10给出了case 2和3研究状态下的燃烧火焰发光照片。case 2的火焰稳定存在于凹槽下部剪切层内,和前边的讨论结果一致。但case 3的火焰则不稳定,随着燃烧剧烈程度的改变,火焰开始向下壁面传播,并且在t=0.3145~0.4275s时,沿着下壁面开始向上游传播。这种不稳定现象和之前差分干涉得到的结论一致。当量比的提高使得燃烧更加剧烈,这点从图11中底部观察窗的照相结果也可以看出。

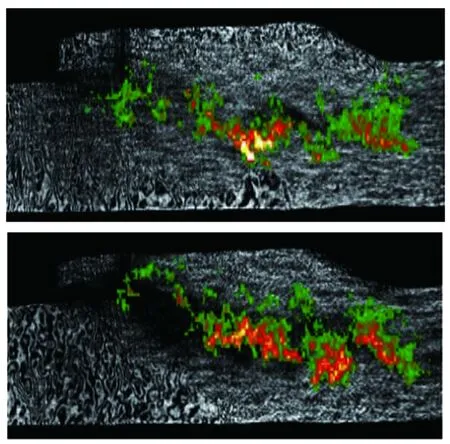

为清楚地显示火焰的位置变化情况,图12(a)和(b)给出了case 2和3的OH*-PLIF照片。由于OH*是氢气燃烧的中间产物,因此可以用来标记火焰的大概位置。从图中可以看出,case 2的OH*分布于凹槽下部的剪切层内,意味着氢气进入了剪切层后与空气混合,并点火燃烧,这与前文分析的结论一致。但是case 3的OH*则不仅存在于凹槽下部的剪切层内,同样存在于主流内,意味着氢气不仅仅在剪切层内燃烧,也同样燃烧于主流内。这是因为较大的热释放导致激波前移,激波进入隔离段内与边界层相互作用,致使边界层分离,而同时边界层分离也促进了燃料的混合,增强了燃烧,因此火焰得以向主流内发展。从case 3的OH*变化过程可以看出,流场处于不稳定状态。图13(a)~(d)给出了不同光学测量手段同步使用得到的合成结果,用于考察不同方法的对比。多种光学测量手段的同步应用可在同一时刻获取不同的流场信息,并能够相互补充和印证。本文中的纹影、差分干涉和PLIF的同步测量,可以获得流动结构与火焰的耦合测量结果。从结果的对比中可以看出,多种方法反映的流场信息基本一致。

图9 Case 2不同时刻燃烧流场的侧板直接照相图片Fig.9 Flame luminosity figures of case 2 at different times

图10 Case 3不同时刻燃烧流场的侧板直接照相图片Fig.10 Flame luminosity figures of case 3 at different times

图11 Case 2和3某时刻燃烧流场的底板直接照相图片

Fig.11Flameluminosityfiguresofcase2and3(takenfrombottomwall)

(a) case 2的OH*-PLIF照片

(b) case 3 的OH*-PLIF照片

(a) case 2的阴影与PLIF合成结果

(b) case 2的差分干涉与PLIF合成结果

(c) case 3的差分干涉与PLIF合成结果

(d) case 3的阴影与直接照相合成结果

Fig.13Thesynchronousmeasurementpicturesofseveralmeasurementmethodsofcase2andcase3

按照Micka[14]和 Sun[15]的分析, case 2的火焰存在于剪切层内,并处于稳定燃烧状态,这种稳焰模式是凹槽剪切层稳焰模式。Case 3的火焰则不仅存在于剪切层内,同样存在于主流内,这被称为剪切层与凹槽共同作用的稳焰模式。按照前文的讨论,本文研究的氢气燃烧模态分为2种:超燃模态(case 2,4和5)与亚燃模态(case 3和6),因此,可以说超燃燃烧模态的稳焰模式是剪切层稳焰模式,亚燃燃烧模态的稳焰模式是剪切层与凹槽共同作用的稳焰模式。

研究表明:不同当量比氢气的燃烧与火焰稳定模式不同。氢燃料的当量比变化范围从0.04到0.30(见表1),通过改变燃料的当量比,燃烧室的燃烧模态有超燃和亚燃2种。对于本文研究的5个氢气燃烧状态,当当量比小于或等于0.17时,燃烧模态为超燃,火焰稳定模式为凹槽下部剪切层稳焰模式;当当量比大于0.17时,燃烧模态为亚燃,火焰稳定模式为凹槽回流区稳焰模式。当燃烧模式为亚燃模式时,燃烧不稳定,流动呈现振荡现象。从多种测量方法对火焰形态以及流场结构的捕捉照片中可以看出,当氢气的当量比较小时,火焰是连续分布而稳定的,集中存在于剪切层内;随着当量比的升高,火焰分布不稳定,且不再连续,呈破碎状,时而分布于上壁面,时而分布于上下壁面之间。

3 结 论

采用试验测量方法研究了不同当量比氢气燃烧流场的火焰传播规律和燃烧流场结构,并讨论了氢气的燃烧模态和火焰稳定模式,试验测量过程中采用了多种非接触光学测量方法,主要结论为:

在所研究的5个状态中,当氢气当量比大于0.17时,燃烧模态为亚燃。燃烧流场结构不稳定,火焰分布呈现破碎状,在燃烧室上下壁面之间来回传播,火焰稳定模式为凹槽回流区与剪切层共同作用的稳焰模式。当量比小于0.17时,燃烧模态为超燃。燃烧流场结构稳定,火焰呈现连续分布式,稳定分布于凹槽下部剪切层内,火焰稳定模式为剪切层稳焰模式。多种非接触光学测量的同步使用,可以使得流场内某一时刻的结构被不同测量手段同时获取,通过对比可从不同角度获得相同的流场信息,做到相互补充、相互印证。