医学生睡眠在心理压力与情绪障碍间的中介效应与调节效应分析

徐 谦,石丹丹

(广州中医药大学 基础医学部,广州,510006)

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用分层整群抽样的方法,于2018年11月份抽取某医科大学一至五年级本科生共530名进行问卷调查,回收问卷520份,有效问卷的回收率为98%。其中,一年级学生177名,二至四年级学生共183名,五年级学生160名。男生189名(占36.3%),女生331名(占63.7%)。学生平均年龄21±1.50周岁。

1.2 方法

1.2.1 自制调查表:包括年龄、性别、生源地、年级、专业、成绩等。

1.2.2 压力知觉量表(CPSS):该量表[1]由 14 个项目组成,七项正向计分,七项反向计分,每个项目采用1~5级评分法;分为压力的紧张感和失控感两个维度,失控感得分与紧张感得分之和为心理压力总分。当CPSS 总分26分时,将对健康产生负面影响。

1.2.3 匹兹堡睡眠质量指数。匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)量表及判断标准:由18个自评条目组成7个成分,每个成分按0~3等级计分,累积各成分得分为PSQI总分,总分范围为0~21分。0~5分,睡眠质量很好;6~10分睡眠质量还行;11~15分睡眠质量一般;16~21分睡眠质量很差。

1.2.4 焦虑自评量表(SAS):本量表包括正向评分15题,反向评分5题,共20个条目,每条目分4级评分,各条目总分乘以1.25取整数,即得标准分,分值越小越好,50分以下的为无焦虑;50~59分为轻度焦虑;60~69分为中度焦虑;69分以上为重度焦虑。

1.2.5 抑郁自评量表(SDS):本量表含有10个正向评分,10个反向评分,共20个反映抑郁主观感受的项目。每个项目按症状出现的频度分为四级评分:标准<于50分为无抑郁;标准分≥50分且<60分为轻微至轻度抑郁;标准分>60分且<70分为中至重度抑郁;标准分大于等于70分为重度抑郁。

1.3 统计分析

采用Epi data 3.1软件录入数据,IBM SPSS20.0进行统计分析,采用依次检验法分析睡眠质量在心理压力与情绪障碍间的中介效应,回归分析法分析睡眠质量的调节效应。

2 结果

2.1 压力、睡眠与情绪障碍的统计描述

520名同学中,472名同学有压力,占90.8%;48名同学无压力,占9.2%。睡眠质量差的有0人;睡眠质量一般的有18人,占3.46%;睡眠质量好的有255人,占49.04%;很好的有247人,占47.5%; 轻度焦虑的有67人,占12.88%;中度焦虑的有12人,占2.31%;重度焦虑的有5人,占0.96%。轻度抑郁的有116人,占22.31%;中度抑郁的有26人,占5.00%;重度抑郁的有5人,占0.96%。具体见表1。

表1 520名 学生情绪障碍和睡眠质量的统计描述

2.2 睡眠的中介效应分析

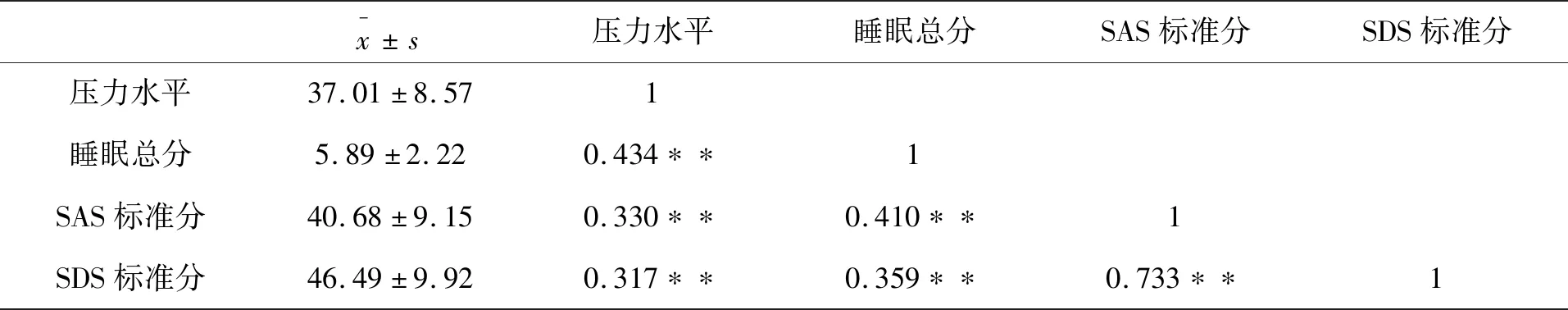

对睡眠总分、心理压力和情绪障碍进行皮尔逊相关分析,结果发现:睡眠总分与压力总分、SDS标准分、SAS标准分均呈现正相关(P<0.05)、压力总分与SDS、SAS均呈现正相关(P<0.05,见表2)。根据上述相关分析的结果,进一步做作眠质量的中介效应分析。以情绪障碍的两个子成分(焦虑和抑郁)为因变量,压力总分为自变量,睡眠总分为中介变量[2]。根据中介效应的分析过程,依次检验睡眠质量在心理压力与情绪障碍间的中介效应,详见表3。结果发现:每步检验的系数都有统计学意义,说明睡眠在心理压力与情绪障碍(焦虑和抑郁)之间有中介效应,中介效应占总效应的比例分别为43.33% 和43.40%。

表2 压力、睡眠、情绪障碍的相关矩阵

**表示P<0.05

表3 睡眠质量的中介效应依次检验结果(n=520)

*表示P<0.05

2.3 睡眠的调节效应分析

以SAS标准分、SDS标准分为因变量[3]。首先,将睡眠指数作为自变量放入方程第一层。然后,将压力作为自变量放入第二层。最后,将中心化(变量减去均值)后的睡眠指数和压力的乘积作为自变量放入第三层。进行分层回归分析后发现睡眠指数和压力的主效应有统计学意义,睡眠指数和压力中心化后的交互项分别对SAS标准分、SDS标准分均无统计学意义(ΔR2分别为0.196,0.161,P分别是0.966,0.975),说明睡眠指数的调节效应不存在,详见表4。

表4 睡眠的调节效应分析结果(n=520)

3 结语

研究发现:睡眠质量越差的同学越容易有情绪障碍,两者之间有一定的正相关,这说明可以通过医学生睡眠质量好坏来直接正向预测他们是否会有焦虑、抑郁等情绪障碍。这与以往的研究结论一致。本研究还发现:睡眠在压力对焦虑、抑郁的影响中有部分中介作用,中介效应分别占总效应比例为43.33% 和43.40%。在焦虑和抑郁量表中分别有关于睡眠的条目,如焦虑量表(SAS)中第19条:我容易入睡并且一夜睡得很好(睡眠障碍);抑郁量表(SDS)中的第4条:我晚上睡眠不好(睡眠障碍)。这说明睡眠障碍是情绪障碍的一个症状,睡眠障碍可以解释情绪障碍中生理学所占的比重,这也可解释睡眠在压力对焦虑、抑郁的作用中有中介作用而没有调节作用。

Ines Heinen[4]等认为,医学生由于学习时间长、学习任务重、就业形势严峻、工作存在一定风险,比其他非医学专业的学生更容易有压力。如果压力得不到及时疏导,就容易出现神经衰弱、睡眠障碍、进一步引起焦虑、恐惧和抑郁等各种各样的心理健康问题。结合本次研究结果,提示医学院校的心理老师应密切关注学生的心理健康,针对高等教育和基础教育在教育模式和管理模式上的不同,在大学新生刚入校时就应该多开展大学新生的适应性教育,建立学生心理健康档案,开展心理筛查,并根据筛查结果对有心理问题的学生进行合理干预、疏导,定期个案随访。有研究者[5]认为:在针对大学生睡眠问题的心理干预中,可着重考虑通过自我暗示等方法改善大学生对于睡眠障碍的主观认识,减轻思想包袱,缓解抑郁焦虑等不良情绪,恢复正常的日间功能。总之,医学生的心理健康值得我们去关注、关怀并采取适当的措施去改善。