瑞芬太尼和丙泊酚经验性剂量的组合优化用于宫腔镜手术麻醉的探讨

宋 琳,蒋 茹,黄咏磊,杭燕南,黄贞玲

(上海交通大学医学院附属仁济医院麻醉科,上海 200001)

宫腔镜手术是用于早期诊断和治疗宫腔内疾病的微创手术,该术式组织损伤极低,具有时间短、创伤小、恢复快等优势。但宫颈感觉神经丰富,宫颈扩张痛及钳刮宫腔时刺激迷走神经引起的不适,加之畏惧、焦虑心理,患者难以忍受。因此手术通常需在麻醉状态下进行。理想的宫腔镜手术麻醉要求既能使患者快速入睡,手术期间保持充分镇静和镇痛,又能使患者术后及时苏醒,同时避免发生不良反应[1]。瑞芬太尼联合丙泊酚单次注射用于宫腔镜手术效果肯定,常用剂量范围大致确定,但不同剂量组合的优缺点尚需进一步阐明。本研究拟从临床角度出发,探讨二者何种经验性方案间是否存在本质上的差异、患者麻醉恢复取决于组合中的哪种成分以及哪一种组合方案较好。

1 资料与方法

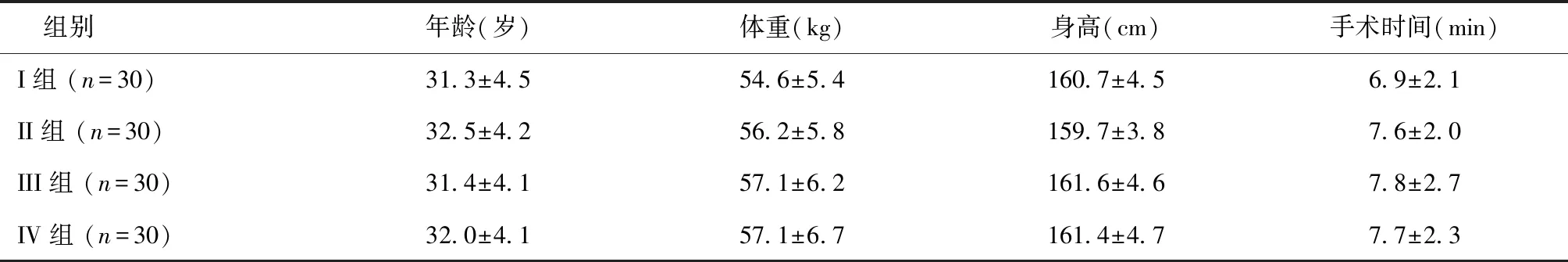

1.1 一般资料2016年10月至2017年8月收集我院ASA分级I~II级、择期静脉麻醉下行宫腔镜手术的女性患者120例。所有患者既往无心、肺、肝、肾及内分泌疾病,无药物过敏史,血常规无明显异常,心电图检查正常。采用随机数字表将患者分为以下四组各30例。各组年龄、体重、身高、手术时间比较,差异无统计学意义(P> 0.05),见表1。本研究经上海仁济医院伦理委员会同意,患者均签署知情同意书。

表1 四组患者基本情况比较

1.2 方法所有患者均按照医院常规术前禁食6 h,禁饮4 h,不使用术前药。入室后开放左侧手臂静脉,静脉滴注氯化钠注射液,鼻导管吸氧3 L/min。监护仪监测心率(HR)、血压(BP)和氧饱和度(SpO2)。瑞芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司,批号6140903)的配置浓度为10 μg/ml,丙泊酚(阿斯利康公司,批号KV575)浓度为10 mg/ml。所有患者手术开始前1 min缓慢顺序静脉注射瑞芬太尼和丙泊酚,注射时间约30 s。30 s内患者意识一旦消失即行手术;30 s内意识仍未消失者也即刻施行手术,术中根据患者体动反应(以是否影响手术操作为度)决定是否追加给药,每次追加丙泊酚0.5 mg/kg。术毕必要时给予镇痛药物以缓解腹痛。术中SpO2<92%时视为呼吸抑制给予面罩手控辅助呼吸。所有患者均顺利完成麻醉和手术,术后随访,无与所用药物相关的残留不良反应。

1.3 观察指标①定向力恢复时间:从开始注射麻醉药至患者清醒,能自如回答身处何时、何地、姓名和年龄的时间;②低氧发生率:术中发生低氧血症(SpO2≤92%)[1]的患者比率;③不良反应:麻醉过程中出现咳嗽和舌后坠(如果有)患者的百分比。④观察并记录药物用量及追加药物的病例数和剂量、起效时间、手术时间等。⑤监测并记录HR基础值和最低值,HR<50次/分定义为心动过缓。⑥记录诱导前、睫毛反射消失时和定向力恢复时的BP。⑦患者进入麻醉恢复室后常规行OAA/S镇静警醒评分[2]。

1.4 统计学方法采用GraphPad Prism 7.04分析和处理数据。正态分布计量资料以均数±标准差表示,组间比较用单因素方差分析或LSD-t检验;非正态分布数据采用中位数(四分位距)描述和Kruskal-Wallis检验分析;计数资料以百分比表示,采用χ2检验或Fisher确切概率。P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

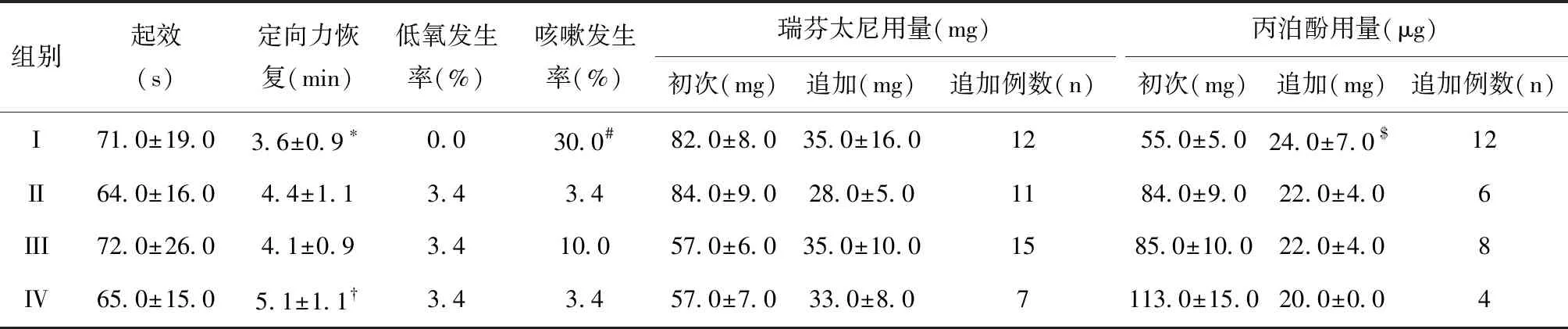

2.1 麻醉效果和质量各组起效时间差异无统计学意义。各组间瑞芬太尼追加剂量相似,I组追加丙泊酚例数显著多于IV组(P< 0.05)。IV组患者丙泊酚使用总量最大,平均定向力恢复时间较I组、II组和III组显著延长(均P<0.001);I组患者定向力恢复时间显著低于II组(P< 0.05),III组患者定向力恢复时间和I、II组相似(P> 0.05),见表2。

2.2 不良反应各组的低氧发生率比较差异无统计学意义。 I组咳嗽发生率显著高于II、IV组(P均< 0.05)。III组1例患者发生舌后坠,IV组发生舌后坠和躁动患者各1例,组间无差异(P> 0.05)。I、II、III、IV组分别有6、3、2和0例患者意识未消失但手术均成功施行,复苏室评分低于3分者分别有0、1、0和3例,组间差异无统计学意义(P> 0.05),见表2。

表2 各组麻醉质量相关指标比较 (n=30)

*与II组比较,P< 0.05;†与I、II、III组比较,P< 0.05;#与II、IV组比较,P< 0.05;$与IV组比较P< 0.05

2.3 各组心率和血压的变化表3示四组患者麻醉过程中HR均较基础值显著减慢(P< 0.01),但各组间无差别且无患者出现心动过缓。四组患者睫毛反射消失时的平均动脉压相比诱导前显著降低(P< 0.01),但各组间无差别。

表3 各组心率和血压变化(n=30)

*与基础值比较,P< 0.01;†与诱导前相比,P< 0.01

3 讨论

丙泊酚为快速、短效静脉全身麻醉药,起效快诱导平稳,无肌肉不自主运动、咳嗽、呃逆等不良反应,苏醒迅速而完全,是宫腔镜手术最常用的麻醉药物之一。但丙泊酚镇痛作用很弱,需与镇痛药伍用,以控制膨宫、牵拉宫颈、手术操作等刺激引起的患者下腹部胀痛不适,同时减少丙泊酚用量从而减轻其不良反应[2]。因此,本研究通过异丙酚联合不同剂量瑞芬太尼来观察无痛宫腔镜检查的麻醉效果,并探讨联合应用时的合理剂量。研究结果表明:①丙泊酚和瑞芬太尼合用,患者定向力恢复时间取决于丙泊酚用量;②各种配伍均具有麻醉起效和苏醒迅速的特点;以II组(瑞芬太尼1.5 mg/kg +丙泊酚1.5 mg/kg)的配方效果最佳;③无论何种配伍,常见不良反应如低氧发生率并无差异,临床均应加强呼吸功能监测。瑞芬太尼是阿片类受体激动剂,具有起效快、消除快等特点,其代谢途径为被组织和血浆中非特异酯酶迅速水解,不依赖肝肾功能,即使重复用药也无蓄积,适于临床持续输注给药,便于调节,不论输注时间长短,停药后药效均能较快消除[3]。瑞芬太尼有一定呼吸抑制作用,心血管抑制较芬太尼强。瑞芬太尼对血流动力学的影响呈剂量依赖性,成人泵注2.0 μg/(kg·min)以上易发生低血压和心动过缓[4]。本研究表明诱导时均出现较明显心率减慢,这可能是两药本身及其协同心血管抑制作用有关。杨和钱等[4,5]研究表明,丙泊酚和瑞芬太尼对降压具有协同效应,降压效应主要与丙泊酚用量有关[6],本研究中患者睫毛反射消失后血压均明显降低,最低为56 mmHg,但为一过性,无需特殊处理。本研究选择以定向力恢复时间、低氧发生率和咳嗽等不良反应作为麻醉质量的主要评判指标,主要是基于宫腔镜手术的特点和临床麻醉医师的主要关注点确定:手术时间短(3~14 min,平均时间7 min),要求麻醉起效和恢复迅速,而定向力恢复是确定患者离院的主要考察指标;选择低氧发生率而非呼吸频率作为指标,主要是由于患者术前紧张焦虑的心理,此时测定的呼吸频率也非基础频率,而且术前、术中和术后很难进行比较。丙泊酚的药理特点是起效和苏醒较快,而瑞芬太尼也具有起效和消除迅速的特点[3],因而既能满足术中麻醉需求,又能使患者及时苏醒。两者复合使用时,优点更为突出。文献报告的瑞芬太尼剂量0.2~1 g/kg,有研究证实瑞芬太尼抑制体动反应的半数有效剂量(ED50)为0.41 g/kg,自主通气时出现呼吸抑制的ED50为0.67 μg/kg[7,8]。本研究瑞芬太尼剂量是1.0 μg/kg和1.5 g/kg,显然高于呼吸抑制的半数有效量,尽管复合应用了不同剂量的丙泊酚,低氧的发生率并无差异。考虑到瑞芬太尼和丙泊酚对镇静镇痛效应的协同性[8],当降低瑞芬太尼剂量时,有必要增加丙泊酚的剂量以维持麻醉效果,而丙泊酚是患者手术后定向力恢复时间的主要决定因素,也是组合用药起效的关键因素。从本研究观察我们发现,大部分患者定向力恢复后仍可以继续手术,证明这种状态下镇痛充分;而且有相当数量的患者即便没有达到意识消失,手术仍可以进行,提示可以进一步减少瑞芬太尼的用量,同时提高丙泊酚的使用剂量。但应该关注的是丙泊酚对循环系统的显著影响[9],特别是在高剂量(血浆浓度)的情况下。改变用药方式以维持最低镇静麻醉浓度(较低的血浆峰浓度),而减少血流动力学影响是我们应该考虑的方向。合适的静脉维持输注或靶控输注可能是值得探索的方向。本观察未能证实原先设想的最佳剂量组合,可能与研究方法的局限性有关:①单次给药时血药浓度瞬间升高,可能远高于不良反应(如呼吸抑制)浓度;但如减少用量,维持治疗浓度的时间又太短;②改用靶控输注维持最低有效浓度可能较为合适,但该法达效应稳态时间耗时较长,瑞芬太尼、丙泊酚分别需6、15 min[10]。不适合临床快节奏的要求,相对而言以II组(瑞芬太尼1.5 mg/kg +丙泊酚1.5 mg/kg)的配方最合理,在当今繁重工作中具有一定的临床实用性。研究证实丙泊酚和瑞芬太尼合用起效和苏醒迅速,但无论何种配伍,均需严密关注咳嗽和低氧等不良反应。改善用药方式可能是今后进一步探索安全可靠的静脉麻醉之路。