看清“空间”真面目:空间隐喻对消费行为的影响研究述评与展望

刘红艳, 张斯贤

(暨南大学 管理学院,广东 广州 510632)

一、 引 言

消费者无时无刻不处于空间环境中。在消费者与空间环境的互动过程中,空间特征(如:上下、左右、密度大小等)会对消费行为产生潜移默化的影响。空间隐喻是隐喻概念的重要内容之一,在人类认知和抽象概念系统的形成中占据着中心地位。中国文化常常体现着空间隐喻的思想。在古代朝堂之上,帝王之座总是高于群臣百官,帝王“君临天下”,更被称为“天子”,朝臣的称呼则是“下官”。传统的文学经典也不乏此类语言表达,老子在《道德经》里曾说“上善若水”,将空间概念的“上”寓意为“最好的,至高的”。汉语中许多沿用至今的成语,如上下有别、远亲近邻、形影不离等,都是空间隐喻在语言表达中的延伸应用。人们由古至今的语言表达体现了空间隐喻应用的广泛性,空间隐喻认知是人类知识结构体系最重要的一部分(Johnson和Lakoff,1980)。

空间隐喻通过影响消费者的认知和态度而影响消费决策行为。广告及包装上要素呈现位置的高低会影响产品的传播效果(Schlosser等,2016;Fenko等,2018);商品不同的水平空间陈列方式会影响消费者的产品属性感知(Chae和Hoegg,2013)和产品选择(Romero和Biswas,2016);消费者与广告的空间距离远近会影响消费者对广告中品牌的态度(Huang等,2017);甚至,空间密度高低会影响消费者的放纵性消费(Hock和Bagchi,2018)。可见空间隐喻对消费行为有着广泛的影响,关注并合理利用空间隐喻对消费行为的效应,于企业提高广告效用、改善顾客品牌关系等有重要意义。近些年来,越来越多的国际权威期刊开始关注空间隐喻对消费行为的影响;但总体而言,国外学者对其关注较多,而国内的空间隐喻研究主要集中在语言学和心理学领域,且少有文章仅仅对空间隐喻在消费行为领域的文献进行梳理。鉴于此,本文将在详述空间隐喻概念的基础上对空间隐喻进行分类,阐述不同空间隐喻类型对消费行为影响的研究现状,从不同理论视角探讨空间隐喻影响消费行为的心理机制,讨论空间隐喻研究结论对平面广告设计、促销设计以及货架空间布局等的营销启示,力求引起大家对此话题在消费行为领域的关注,并就未来的研究方向提供展望。

二、 空间隐喻的概念及分类

(一)空间隐喻的概念

对于消费者而言,“空间”是一个熟悉的概念,“隐喻”则相对陌生。汉语《辞海》对隐喻的解释包括:(1)暗中寄寓讽喻之意;(2)言外之意;(3)修辞手法比喻的一种。早前对隐喻的传统研究主要集中于语言修辞学,认为隐喻是一种独特的语言表达手法。后来,Lakoff和Johnson(1980)在《Metaphors We Live by》中正式从认知角度提出了概念隐喻理论,他们强调隐喻在很大程度上反映了人类认知,是一种不同认知领域间的概念交互。在该书中,Lakoff和Johnson提出了三种隐喻类型,分别是结构隐喻(structural metaphors)、空间化隐喻(亦称方位隐喻,orientational metaphors)和本体隐喻(ontological metaphors),其中空间化隐喻即本文的研究对象——空间隐喻的主要概念来源。

空间隐喻是指人们将具体的空间概念投射到情绪、社会地位等非空间概念上(Lakoff和Johnson,1980;杨秀杰,2005),如“上善下恶”。空间隐喻强调一个系统中的所有概念都可用空间方位来表述,以“God is up,Devil is down”(Meier和Robinson,2004)为例,人们基于自己的经验认知用方位“上/下”映射上帝(God)和恶魔(Devil)这两个同类概念。结构隐喻是指用一个概念构造另一个不同领域但相同级别的概念(Lakoff和Johnson,1980),可以用已知概念或具体概念来构造未知概念或抽象概念,如“人生是一场旅行”,用“旅行”这个完全不同的概念构造“人生”。国内语言学学者提出了根隐喻和派生隐喻的分类,认为结构隐喻和空间隐喻的关系即根隐喻和派生隐喻的关系(束定芳,2000),空间隐喻是结构隐喻的下位范畴(张凤娟,2008)。本文沿用国内语言学学者对空间隐喻的界定和分类观点。

(二)空间隐喻的分类

已有文献用上、下、左、右来形容空间方位;但空间是一个多维环境,左右和上下只是分别形容水平维度和垂直维度的方位表达,部分文章所探索的空间位置距离、空间密度也是空间隐喻中的重要内容。所以本文对空间隐喻的梳理主要分为以下四类:垂直空间隐喻、水平空间隐喻、空间距离隐喻、空间密度隐喻。

1. 垂直空间隐喻

人们常将垂直空间映射于权力感知、道德感知等领域。例如,人们在谈论权力时,总是会用到诸如“高/低地位”“权高位重”之类的表达。实验证明,人们共享关于“权力在上”的空间隐喻:当高(低)权力群体标签位于屏幕上(下)方时,被试更容易找到相应的标签(高低权力群体标签举例如下:老板—员工;父母—孩子;船长—水手)(Schubert,2005)。国内学者通过测试被试对高低权力词语的反应也发现了类似的效应,即当高权力词语出现在上方,低权力词语出现在下方时,被试的反应速度较快(陈思思等,2014)。而谈论到“上帝”“恶魔”时所用的天堂、地狱的表达(Meier和Robinson,2004)以及与道德概念相关的用语“德高望重”“品行低下”等也与上下垂直空间概念相关(Meier等,2007;王锃和鲁忠义,2013)。

垂直空间隐喻还会影响消费者的理性/感性感知。在许多书籍和电影中,一个角色往往在思考时指向他的头部,在表达爱意时指向他的心(Cian等,2015)。研究发现人们的理性、感性认知与垂直空间存在一一对应关系;比起感性概念,消费者把理性与更高的位置联系在一起(Cian等,2015)。另外,当消费者适应了自上而下的阅读模式后,他们对时间的表征就会呈现与其一致的模式(Casasanto和Bottini,2014),即他们会认为较早的时间应该出现在上方。

还有一些研究则关注动态的上下位置移动隐喻。小孩摔倒时往往会让他站起来,日常生活中我们遇到困难也会努力东山再“起”。于是消费者会把“治愈”(heal)概念与向上的身体姿势相联系(Leitan等,2015)。而消费者在进行或想象向上的运动时(如乘坐上楼的电梯),会对自己的能力有更高的评估,从而付出更少的努力来完成任务,继而导致不佳的表现(Ostinelli等,2014)。

2. 水平空间隐喻

水平空间常映射于价值感知、时间感知等领域。每个人都有惯用手偏好,可分为右利手和左利手,右利手的消费者用左手回复奇数、右手回复偶数速度较快;而左利手的消费者则相反(Huber等,2015)。同时,右利手的人认为“右好左坏”(殷融等,2012)。譬如,人们认为不道德词应该位于屏幕左边,道德词应该放在屏幕右边(杨继平等,2017),也就是说,消费者倾向于将自己满意的事物放在自己的利手边(Casasanto和Chrysikou,2011;Casasanto,2011),这会直接影响消费者对左右两边的人或物的评价态度(Zhao等,2018)。还有一些研究从时间概念的映射出发,发现左边与“过去”相对应,右边则与“未来”相对应(Ouellet等,2010;宋宜琪和张积家,2014),并且,即便是失明的人也存在一样的左右时间隐喻(Bottini等,2015)。

水平空间隐喻对营销活动也有直接影响,零售场所价格的呈现位置会影响消费者的价格感知:水平(vs. 垂直)排列促销价格与原价时,消费者更倾向于计算绝对价格差异(VS. 相对价格差异);譬如,当$75与$37这两种价格水平呈现时,消费者更愿意评估它的折扣是降价$38,而不是降价50%(Choi和Coulter,2012)。

3. 空间距离隐喻

空间位置除了上下左右方位,还有一个重要的维度——空间距离。许多学者以空间位置的远近距离为变量进行了系列研究,探索距离远近对消费者行为的影响。众所周知,与某一物体近距离接触往往能增进对该物体的了解,并且距离在一定程度上体现着亲密度。在现实生活中,人们往往会与不熟悉的人保持一个“安全距离”,而与熟悉的人就会比较亲近。这些日常生活经验无形中对消费者的认知产生着影响。

空间距离远近经常被消费者映射于其他层面的距离感知,譬如正向影响社会层面、时间层面以及可能性层面的距离判断(Zhang和Wang,2009)。研究发现消费者与复杂任务间的物理距离会影响其对任务难度的评估:当消费者与复杂任务间的物理距离拉大时,其对任务难度的评估会降低(Thomas和Tsai,2012)。此外,当消费者阅读线上评论时,评论者与该消费者的地理距离决定了这条评论对他的影响程度,尤其是当他们之间没有社会关系或者社会关系弱时,地理距离的作用更为显著(Meyners等,2017)。研究者们开展了许多与空间距离隐喻相关的消费行为研究,具体内容将在第四部分展开阐述。

4. 空间密度隐喻

空间密度隐喻是指用空间密度大小来映射其他领域概念。空间密度既包含社会密度又包含物理密度,是指一定的空间范围,或是购物场所或是零售货架,所容纳的空间要素数量所占比例大小,包括消费者数量(Hock和Bagchi,2018;Huang等,2018)或者产品数量(曾伏娥等,2017)等。数量多、占比大,则密度大、空间拥挤;反之,则密度小、空间宽敞。购物场所经常会出现环境拥挤的情况,例如在节假日,许多商场、超市、餐厅都人满为患,而拥挤会导致许多负面后果:高密度人口经常伴随着高精神科住院率、高死亡率和高青少年犯罪率(Galle等,1972;Cox等,1984);拥挤会让消费者缺乏控制感(Sherrod,1974)。因此,消费者会将空间密度映射于其他领域的认知,比如将高密度与低社会地位联系在一起(O’Guinn等,2015)。故多方面探讨空间密度对消费者行为的影响是不可或缺的。本文关注的则是由空间密度产生的隐喻认知对消费行为的影响。

以上介绍了空间隐喻概念并对空间隐喻进行了分类。空间隐喻在不同层面理论机制的影响下,对消费者感知产生影响,并进一步影响消费者的态度与行为(参见图1)。接下来,本文将依据空间隐喻的类型分别梳理空间隐喻对消费者行为决策的影响以及空间隐喻影响消费行为的心理机制。

图1 空间隐喻与相关变量的作用关系及其理论机制

三、 空间隐喻对消费者行为决策的影响

(一)垂直空间隐喻的影响

营销领域对垂直空间隐喻的研究主要有两类,分别是静态的上—下位置关系和动态的向上/向下移动。

1. 静态的上—下位置关系。首先,上—下位置会影响消费者的理性感知继而影响消费者的评价。在对食物广告的评价中,当广告中的理性宣传标语(如:健康的燕麦棒)置于广告上方,感性宣传标语(如:美味的燕麦棒)置于广告下方时,消费者会有更多的积极评价,因为消费者普遍具有“理性在上方,感性在下方”的隐喻认知(Cian等,2015)。其次,上—下位置会影响消费者的权力感知继而影响品牌态度和支付意愿。在消费者的认知里,高权力与上方匹配,低权力与下方匹配(Schubert,2005;陈思思等,2014)。因而,一个处于市场领导地位的品牌(具体体现在所占市场份额和对同行业的判断)应该将其logo放置在包装的视觉高处,而不是低处(Sundar和Noseworthy,2014)。高位置映射高权力,当位置与权力隐喻一致时,消费者会对品牌产生更好的态度以及更强的支付意愿(Huang等,2013;Sundar和Noseworthy,2014)。此外,上—下位置还会影响消费者的价值感知继而影响购买意愿。在产品折扣较大时,比起水平摆放,将产品的日常售价与促销价以垂直方式呈现会使消费者产生更高的购买意愿(Barone等,2015)。

2. 动态的向上/向下移动。向上或者向下移动也会带来不同的隐喻认知。研究发现,当消费者进行眼睛或者头部向上的运动时,他们会更重视理想产品属性,并且倾向于表现出较少的偏好一致性(Van Kerckhove等,2015)。不仅如此,消费者认为向上对角线映射着活力,向下对角线则意味着平静。因此,被启动主动、活跃状态的消费者,在包装上以向上对角线方向摆放文字或者图片时会产生更高的购买意愿,而在被动、放松状态下,以向下对角线方向摆放时消费者会有更高的购买意愿(Schlosser等,2016)。

(二)水平空间隐喻的影响

水平位置的左右—时间隐喻影响着人们的时间感知。当人们想象一个动作或事件的顺序时,他们普遍觉得是从左到右发生的,他们更喜欢将一系列动作或事项的图片依照从左往右的顺序摆放(Christman和Pinger,1997)。并且,当广告上包含时间先后的信息时,消费者认为其呈现方式应该与“过去在左,未来在右”的表征一致。譬如复古经典产品的图片应该置于广告左边,而现代化产品则放在广告右边最佳(Chae和Hoegg,2013)。

产品的左—右呈现方式还会影响健康消费行为和人际关系。健康产品放在不健康产品的左边(不论是菜单上图片的摆放还是实物的摆放),会增加消费者对健康产品的选择;同时在这种情况下,消费者对健康产品的摄入量会比把健康产品放在右边时多(Romero和Biswas,2016)。并且,广告上物体的位置朝向与消费者的利手边一致时,消费者的购买意愿会增加(如:将叉子放在蛋糕的右边会增加右利手消费者的购买意愿)(Elder和Krishna,2012)。左右方位不仅会影响人们与物理环境的互动,在人际关系中也存在偏好影响,有研究通过四项实验分别测试了左右不同位置对被试选择约会对象、好朋友、老板、国家领导人的影响,发现左利手者往往在第一印象下会将左边的人作为最优选择,右利手者的选择则刚好相反(Zhao等,2018)。

(三)空间距离隐喻的影响

我们常说“距离产生美”,研究证明在消费者的隐喻认知中确实存在这样的效应,空间距离隐喻会影响消费者的契合度感知:对于低匹配度的品牌延伸,其广告信息与消费者距离越远,消费者的品牌态度越积极(Huang等,2017)。零售价格标签上日常价与促销价呈现在水平位置上的距离越大,消费者感知到的价格差异就越大(即消费者感知价格折扣越大),进而感知价值也越大,购买可能性也就越大(Coulter和Norberg,2009)。而当消费者感知与他人过于亲近并且是不受自己控制的时,他们会感觉自己的空间被侵犯,就会选择与他人区别开来的产品,以此来表达自己的个性(Xu等,2012)。

前文提及解释水平涉及空间维度和时间维度的心理距离,研究表明消费者会将空间距离长短映射于时间距离长短。远近空间距离的启动对社会层面、时间层面以及可能性层面的距离判断有一致的影响,但这三个维度的距离不存在对空间距离的映射效应(Zhang和Wang,2009)。空间位置的远近会在潜意识中影响消费者对未来时间间隔长短的主观判断,进而影响消费者的跨期偏好(intertemporal preference);远物理距离会让消费者对时间的主观判断更长,导致对延迟消费更多的不耐心,从而导致偏好转换行为(Kyu Kim等,2012)。

(四)空间密度隐喻的影响

对空间密度的研究探讨较多的是高密度空间对消费者购物体验、产品态度等的消极影响,包括降低消费者的满意度(Machleit等,2000)、减少购物时间(Hui和Bateson,1991)等。产品密度对消费者的产品评价有负向影响,高产品密度导致消费者的低评价(曾伏娥等,2017)。消费者还会将空间密度映射于感知价值,认为当更多的空间用于展示时,产品更有价值(O’Guinn等,2015;曾伏娥等,2017),并且产品更具美感、商店更具声望(Sevilla和Townsend,2016)。

除了产品密度,购物场所的人口密度也是许多学者关注的话题。空间密度会影响消费者的地位感知,高密度的购物环境会让消费者对购物场所的地位感知较低,这会降低消费者的购买欲望;反之,低密度环境则被感知为高地位(O’Guinn等,2015)。高密度的消费场所会导致消费者消耗更多的卡路里(Hock和Bagchi,2018)。但最新研究提出,高空间密度并非绝对不利;一个陌生的拥挤购物环境会促使消费者避免与他人交往,但正是得益于此,消费者为了维护自身对归属感的基本需求会增强对某一品牌的依恋(Huang等,2018)。

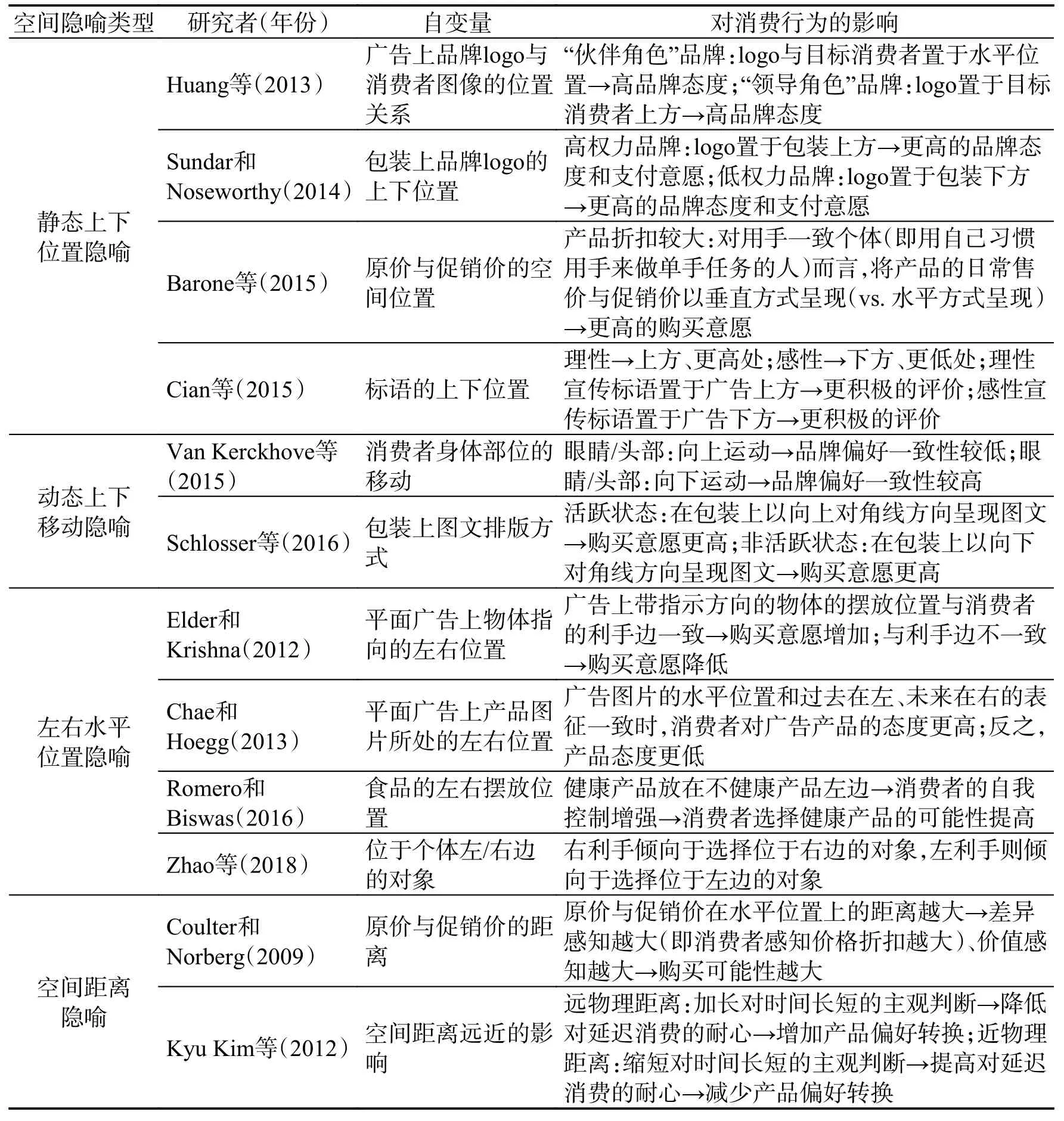

表1对有关空间隐喻对消费行为影响的研究进行了总结。

表1 空间隐喻对消费行为的影响

表 1 (续)

四、 空间隐喻影响消费行为的心理机制

关于空间隐喻如何影响消费行为,学者们进行了多种可能性的探索。通过梳理和归纳相关文献,本文将基于具身认知视角的概念隐喻理论、心理表征视角的解释水平理论、个体差异视角的躯体特异性理论和文化语言视角的文化心象理论来展开说明。

(一)具身认知视角:概念隐喻理论(conceptual metophor theory)

具身认知视角是当前认知心理学的新方向(郑皓元等,2017)。该方向强调人们的认知依赖于身体的经验,认为身体状态、感觉运动系统等都会影响认知(Goldman和De Vignemont,2009)。在具身认知框架下,Lakoff和Johnson(1980)提出了概念隐喻理论,认为人类的抽象概念系统是在感知觉经验的基础上形成的。权力、地位等抽象概念是从空间方位等具体概念结构架构而来的。人们看到“国王”一词会联想到“上方”“向上”等词,因为国王通常高高在上。人们在表达态度时也会伴随着相关的身体动作。在很多国家,人们会用大拇指向上的手势来表示赞许,用大拇指向下来表达不满。在中国,保持蜷缩姿势(vs. 扩张姿势)的被试认为被评价对象的社会地位更高(黎晓丹等,2016)。相比于近距离,远距离让人觉得更安全,也就是“距离意味着安全”隐喻(Williams和Bargh,2008)。一个小孩反复观察到把一个物质加到容器中会增高容器中水平面的现象,就会产生“向上即更多”的隐喻联想(Ostinelli等,2014)。总之,人们将根据自身体验形成的具体空间概念映射于权力、地位、价值等抽象概念,从而影响权力感知、地位感知、价值感知等认知,并进一步影响消费态度和消费决策。

(二)心理表征视角:解释水平理论(construal level theory)

解释水平理论认为,人们对事物的表征水平受心理距离的影响;心理距离包含空间距离、时间距离、社会距离和假设可能性四个维度(Trope和Liberman,2010)。高解释水平即抽象概念表征,低解释水平即具体概念表征。消费者用高解释水平抽象地对心理距离远的事物进行表征,而用低解释水平具体地表征近距离事物(Trope等,2007)。举例来说,“娱乐”“运动”就属于高解释水平概念,而“看电影”“游泳”则属于低解释水平概念。空间距离远近会影响个体的解释水平即对概念的表征,并进一步影响其消费决策(Trope等,2007)。解释水平高低会影响消费者的感知,包括信息类型的感知差异(White等,2011)和对价格属性的感知(Bornemann和Homburg,2011)。远时间距离下消费者对价格促销的评价比对赠品促销更高,近时间距离下消费者对赠品促销的评价更高(刘红艳等,2012)。当被试处于相对远的距离状态时,所启用的抽象思维方式会降低被试的任务困难感(Thomas和Tsai,2012)。综上可见,现有文献基于解释水平理论提出,远空间距离会激活价值、目标等抽象概念,近空间距离会激活过程、行为等具体概念,并进一步影响消费者的态度和决策。

(三)个体差异视角:躯体特异性理论(body-specificity theory)

躯体特异性理论认为,如果人们对概念和词语意义的理解是通过模拟自己的感知和行为形成的,那么具有不同身体特征的人(比如不同的用手习惯)就会以不同的方式与物质环境互动,继而形成相应的心理表征(Casasanto,2009)。该理论强调个体间的差异,比如,右利手的人会把好的动物画到右边的盒子里,左利手的人则会把好的动物画到左边的盒子里(Casasanto,2009)。还有研究通过fMRI实验发现右利手的人阅读与手部运动相关的词语时,大脑左侧运动前区被激活,左利手的人激活的则是右侧运动前区(Casasanto,2011),这进一步验证了躯体特异性理论。

根据躯体特异性理论,人们会将称心如意的产品与他们占优势的一边联系起来,将不满意的产品与不占优势的一边联系起来(Casasanto和Chrysikou,2011;Casasanto,2011)。人们往往会把习惯用手的那一边作为优势边,而5岁的孩子用手习惯就会影响其评价(Casasanto和Henetz,2012)。右利手的人倾向于选择右边(即占优势边)的对象(Zhao等,2018)。人们对左右位置情感效价的这种判断受用手习惯运动经验的影响,由于左利手与右利手的人在与周围环境相处的过程中获得的经验不同,他们对左右位置象征的好与坏会有不一样的认识(殷融等,2012),但大多数人并未意识到这种效应(Casasanto,2009)。利手效应的产生是因为人们在使用利手边时获得了流畅的运动经历(Casasanto,2009;De La Fuente等,2017),而更高的流畅性(指可以刺激或处理一项任务的主观容易程度)会带来更积极的评价,于是人们形成了“好坏”的左右空间隐喻——“好”与更流畅的空间(如:右利手的右边)有关,“坏”与不流畅的一边(如:右利手的左边)相关。

(四)文化语言视角:文化心象理论(theory of culturally defined mental imagery)

文化心象理论是美国语言人类学家加利·帕尔默提出的一种文化语言理论(Palmer,1996)。文化心象理论认为,意象是语言的基础,而意象是人们通过感官体验等方式在脑海里形成的图像。在不同的文化环境下,人们形成的意象可能不同,语言思维的形成受文化背景的影响。认知语言学家们认为文化背景会影响空间隐喻的产生与应用(Maass和Russo,2003;Fuhrman和Boroditsky,2010)。在不同语言或者文化的影响下,某些抽象概念所对应的具体概念不一样。希腊人将时间距离隐喻化为空间容量,如时间很满;英国人则将时间距离隐喻化为空间距离,如时间很长(Casasanto,2010)。在中国汉族,受长期的“长幼有序”观念的影响,人们对出现在屏幕上方的年长亲属词反应更快(宋宜琪和张积家,2014)。对应到实际生活中,我们可以发现,中国人在座次安排上直接体现了长幼尊卑的观念,往往长辈和领导都要赐上座,其次的辈分则分别居其左右,辈分最小的通常安排在距离上座最远的位置。此外,消费者如何看待和应对拥挤也会受文化背景差异的影响,研究发现,北美、北欧的消费者对拥挤的容忍度低于亚洲人和阿拉伯人(Hall,1966)。

以上四种理论分别从具身认知视角、心理表征视角、个体差异视角和文化语言视角解释了空间隐喻影响消费行为的过程。这四种理论分别于不同层级解释了空间隐喻影响消费行为的心理过程,它们之间并非相互排斥,而可能是相互补充地分别解释了不同变量在影响过程中的作用。概念隐喻理论和解释水平理论都是从认知的角度展开的,即认为空间概念会激活与其相关的价值感知、权力感知和地位感知等抽象概念认知,进而影响消费态度与消费决策。躯体特异性理论强调个体差异性,认为空间概念对态度和决策的影响因个体躯体结构的不同而存在差异。文化心象理论强调文化背景对空间隐喻形成及应用的影响。同时,这四种理论亦分别存在不足之处:(1)具身认知视角的概念隐喻理论强调抽象概念的认知依赖于个体自身的身体经验,较好地解释了垂直空间隐喻、水平空间隐喻现象。然而,由于人类的很多知识和概念是通过传授和观察学习获得的,因此该理论对部分抽象概念与空间位置联系的解释力不足。比如梦想往往也是与上方相联系的,这种空间隐喻联系就无法用自身感知——运动系统的参与——来进行解释。(2)解释水平理论则主要解释空间距离远近对概念表征水平的影响,而不能解释垂直空间隐喻、水平空间隐喻等领域的研究现象。(3)躯体特异性理论目前主要应用于左右水平空间隐喻的理论解释,还没有研究使用该理论对其他类型的空间隐喻做出合理解释。(4)文化心象理论则主要从语言隐喻的产生入手进行论述,强调文化背景因素的作用。该理论可以用来解释不同语言、文化因素在空间隐喻影响消费行为中的作用,但难以解释微观层次个体认知的普遍性问题。综上可见,上述理论在解释空间隐喻的影响时都有其特定的应用背景及局限之处。空间隐喻对消费者的影响除了上述视角外,也许还可以从其他理论视角来进行探索,后续研究可以就此继续推进。

五、 总结与未来展望

(一)结论

综上所述,本文可得到如下几个结论:(1)空间隐喻主要可分为水平空间隐喻、垂直空间隐喻、空间距离隐喻与空间密度隐喻。(2)空间隐喻通过影响消费者的地位感知、理性/感性感知、时间感知、契合度感知等认知而影响消费行为,包括消费者对产品、品牌的评价以及购买行为。(3)空间隐喻影响消费行为的理论机制可基于具身认知视角的概念隐喻理论、心理表征视角的解释水平理论、个体差异视角的躯体特异性理论和文化语言视角的文化心象理论来展开探讨,它们分别于不同层级剖析空间隐喻影响消费行为的心理过程,相互补充地解释了不同变量在影响过程中的作用。

(二)营销启示

1. 企业应从空间隐喻的角度注意平面广告、包装以及菜单等的设计

(1)企业在设计广告、包装时,应该考虑品牌权力、品牌社会角色等品牌抽象属性与相应的空间位置的匹配。品牌标识作为平面广告的主要要素之一对消费者有重要的引导作用,而其出现位置的不同(上、下、左、右)会引起消费者不同的联想,当位置与品牌抽象属性匹配时消费者才会有更高的品牌态度和品牌评价(Huang等,2013;Sundar和Noseworthy,2014)。

(2)考虑代言人在包装和平面广告上的合理位置。实践中越来越多生产女性产品的企业选择男明星作为代言人,例如,韩国某内衣品牌邀请型男演员苏志燮为其女性文胸代言;而一些男性杂志(如:《男人装》)往往以女性图片作为封面。研究发现男性觉得位于屏幕下方的女性更年轻、更有性吸引力,而女性认为照片在屏幕上方的男性有更高的社会地位和资源,更值得喜爱(Meier和Dionne,2009)。因此,企业或者广告人在设计代言人图像时,应考虑代言人的抽象属性特征并从空间隐喻角度合理安排其呈现位置。

(3)考虑产品类型、产品功能等产品特性对广告、包装上产品图片位置的影响。产品图片几乎是广告和包装上的必备要素,但并非每家企业都将产品图片放在了适当的位置。产品呈现在下方会被感知更浓重(Fenko等,2018),产品呈现在左方会被感知更复古(Chae和Hoegg,2013),产品与其作用对象更接近会被感知更有作用(Chae等,2013)。消费者通常会认为越重的产品越有质感,因此对于一些高技术产品,应该将产品图片置于右方和下方,以提高消费者的质量感知。

(4)健康/不健康产品的左右位置会影响食物消耗量(Romero和Biswas,2016),餐厅在制作菜单时可以依据餐厅的销售需求合理安排菜单中食物的排版;健身房等瘦身、养生场所也可利用相关研究结论,将健康产品放在不健康产品的左边,让客户多选择或者多摄入健康食品,减少对不健康食品的食用。

2. 企业也要注意价格标签的设计

价格促销是企业经常使用的促销手段之一,当价格标签上同时呈现促销价和原价时,应该让二者之间有足够大的空隙,让消费者觉得此时的促销十分实惠,以提升购买意愿。当促销折扣较大时应该以垂直方式呈现两个价格,这样消费者能直接感知到具体的促销折扣(如:50%的折扣),从而增加购买(Choi和Coulter,2012)。

3. 企业必须对购物场所、货架的空间密度问题高度重视

企业应该规范一线零售场所的产品陈列密度,尤其是针对高端市场的产品,产品陈列间隔应足够大,这样更加符合品牌或者产品定位。对于中高端购物场所,企业可以采取非节假日促销等手段来对人群进行适当分流,提高消费者的购物愉悦度。另外,高端品牌在设计门店或者专柜时应该做出科学分区,并且保证足够大的面积,避免消费高峰期过于密集的空间环境。因为人们在想象或者看见高密度场所时往往会联想到贫穷、低安全性和低地位,高密度场所还会让人更有压力,这些都会导致消费者对品牌的低评价和低满意度。

(三)未来研究展望

营销领域对空间隐喻的研究取得了一定成果,但还存在许多待解决的问题值得未来的研究进行探索。本文就空间隐喻的未来研究方向提出以下观点:

第一,丰富各种类型的空间隐喻研究。(1)综观空间隐喻相关国内外文献,可以发现目前的研究主要集中在上下垂直和左右水平空间隐喻,关于空间移动隐喻的研究较少。少量研究空间移动的文献也只针对上下移动方式做了研究(Van Kerckhove等,2015;Schlosser等,2016),左右移动、对角线移动等其他移动方式产生的空间隐喻对消费者认知以及态度和行为的影响亟需实证研究。未来的研究可以对空间隐喻的类型进行拓展,例如,基于躯体特异性理论,不同用手习惯的人对左右位置有不同的隐喻认知,眼睛、头部或身体其他部位向左或向右移动也应该会启动消费者的躯体特异性进而影响消费者的认知与行为。(2)完善多目标要素的空间位置关系研究。在现有文献中,有研究针对单独一个品牌在平面广告中的位置进行了探索(Sundar和Noseworthy,2014),目前还未发现有关同时在广告中出现两个品牌的研究。但是在现实生活中,一些联合宣传联盟品牌或是母子品牌的企业,通常需要将两个品牌的品牌标识同时呈现在同一则广告中。未来的研究可以思考平面广告中两个品牌(包括母子品牌、联盟品牌)同时出现时的最优摆放位置。如Intel公司是否应就其品牌标识出现在电脑或者广告上的位置与各电脑制造商进行约定?卡夫、宝洁等母公司的品牌标识应出现在子产品包装及广告上的何处?两个品牌同时呈现时该如何合理设计广告位置。

第二,探讨空间隐喻与其他感官要素的交互作用。对于营销学而言,空间隐喻实则属于视觉营销的一个部分,而颜色的运用也是视觉营销很重要的一块内容,因此未来的研究可以检验空间隐喻与其他视觉要素(比如:颜色、阈下感知视觉要素等)的交互作用对消费者的影响,进而探索企业在品牌、广告、店面的设计中该如何安排视觉要素才能获得消费者更高的态度和评价。研究发现位于上方的品牌标识被感知更有权力(Sundar和Noseworthy,2014)。在古代中国,黄色是具有高权力的帝王专属颜色,未来的研究可以深入探讨颜色与位置的交互作用对权力感知的影响。

第三,拓展空间隐喻的后效营销变量,包括广告传播意愿以及高空间密度的积极效应等。鉴于空间隐喻对消费者态度的影响,未来的研究可以探讨空间隐喻应用在广告中对消费者主动传播广告的意愿是否存在影响,在更加合理的视觉呈现方式下,消费者是否更愿意对广告或者广告信息进行传播。另外,空间密度隐喻的积极影响值得进一步探索。现有文献较少就高空间密度对消费行为的积极效应做出研究,而在中国情境下高空间密度是难以避免的,因此未来的研究可以就此切入,为企业在高空间密度条件下寻求效益最大化提供一定的指导。

第四,采用多元化的研究方法。营销领域关于空间隐喻的研究方法目前还相对单一,主要是收集行为数据,用量表测量消费者的态度或购买行为;部分研究进行了田野实验调查(Sevilla和Townsend,2016等)。未来的研究可以采用多样化的研究方法,将行为数据、眼动数据和脑电数据等结合起来。例如,在研究空间隐喻与网络营销的交互或者在探索广告最佳位置时,可以引入眼动实验,收集注视时间、注视次数、眼跳等眼动数据,以更好地捕捉消费者对画面的切实关注点,提高画面利用率。随着神经营销学的产生与发展,越来越多研究者将事件相关电位(ERP)、功能性磁共振成像(fMRI)应用于营销研究。本文认为空间隐喻研究也可以与脑电数据结合,通过对大脑的扫描,得到更科学、更客观的数据,去探索人们面对位置刺激时脑区的具体活动情况。由于隐喻本身就产生于人们的潜意识加工过程,利用脑电数据能深入了解消费者的无意识态度,从而在具体实践中能更好地做更有针对性的广告、策划方案等。未来的研究还可以在研究空间隐喻问题时将实验数据与大数据结合起来,更全面地收集消费者态度、评价等高价值数据,提升研究结论的生态效度。相关研究结果对实际营销问题的解决将具有十分重要的现实指导意义。

第五,推进基于中国文化背景的空间隐喻研究。根据文化心象理论,不同的文化背景会产生不一样的意象,从而产生不同的空间隐喻(Maass和Russo,2003;Fuhrman和Boroditsky,2010)。中国作为历史悠久的大国,有丰富的文化底蕴。儒家“礼”的思想影响深远,使得中国自古以来就有浓厚的等级排位观念;同时,“风水”文化让中国人对方位概念的理解更具有中国特色,“坐北朝南”等思想更是沿用至今。未来的研究可以从以下两个方面展开:(1)以文化心象理论为机制理论,立足于中国传统文化习俗,深入考察中国特有的空间隐喻对消费行为的影响,以及是否存在与其他文化相悖之处;(2)将东西南北方位引入研究,探究东西南北方位在消费者认知和行为中的导向作用。