镁元素对镧铈氧化物颜色的影响

杨发军*,雷美美,李向东,马相琴,柴进忠

(甘肃稀土新材料股份有限公司,甘肃 白银 730922)

包头混合型稀土精矿的主流分解工艺为浓硫酸强化焙烧→水浸→氧化镁中和→萃取分离→合成工艺。由于氧化镁的加入,直接影响稀土产品的质量,对镧铈氧化物颜色的影响尤为明显。本实验通过向镧铈氯化稀土中添加氯化镁杂质,以添加氯化镁的氯化镧铈稀土为原料,合成生产镧铈氧化物,研究了镁元素对镧铈氧化物颜色的影响[1,2]。

1 实验部分

1.1 原料及试剂

镧铈氯化稀土由甘肃稀土新材料股份有限公司提供,其配份及化学成分见表1.,农用级碳酸氢铵中含氮量大于等于17%,纯度大于等于98%。其它添加杂质均为分析纯。

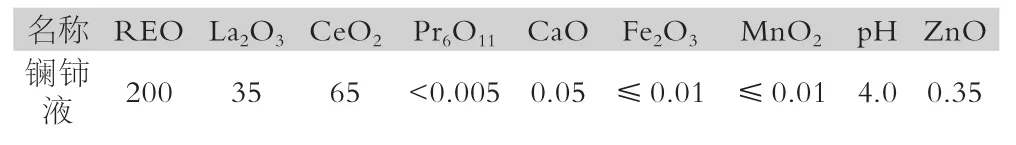

表1 镧铈氯化稀土的配份和主要杂质含量/(g/L,ppm,%)

1.2 镧铈氧化物的制备过程

在反应装置中加入一定浓度的镧铈氯化稀土溶液,在将氯化镁配制成溶液加入到镧铈氯化稀土溶液中,在60℃下合成 ;按照m(镧铈氯化稀土):m(碳酸氢铵)=1:1.5的比例(其中镧铈氯化稀土以REO计),将一定浓度的碳酸氢铵溶液按照设置好的流速加入到镧铈氯化稀土溶液中,淋洗四次过滤,在不同的温度下烧成4小时,即可得到镧铈氧化物粉体[3]。

1.3 分析方法

配份和杂质元素采用德国耶拿公司生产的PQ-900型ICP发射光谱仪测试;镧铈氧化物颜色采用YT-AMC型全自动色度仪测试。

2 结果与讨论

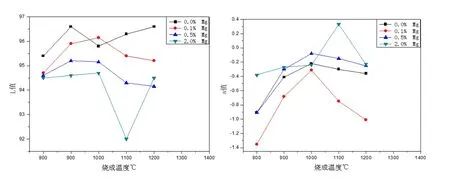

2.1 镧铈氧化物在不同烧成温度下L值和a值的变化

在实验过程中,将氯化镁按照图1中所示的比例加入镧铈氯化稀土溶液中,合成镧铈氧化稀土,根据氯化镁添加量逐渐增大之后镧铈氧化物的L值对比表明,未添加氯化镁的镧铈氧化物L值普遍较高,颜色较好,但在1000℃下烧成时,L出现了一些波动。当氯化镁添加量0.1%和0.5%时,随着烧成温度的不断增加,镧铈氧化物的L值呈现先升高后降低的趋势,且添加量越大,这种趋势越前置,在氯化镁添加量较少的时候,镁原子进入了镧铈氧化物的晶格,形成了镁掺杂的镧铈氧化物,导致其L升高。当氯化镁的添加量达到2%时,大量的镁离子存在,在烧成过程中,其镁原子的浓度远远的超过了掺杂所允许的浓度,形成了氧化镧铈与氧化镁共存的状态,导致其L值急剧降低,随着烧成温度的持续升高,达到1100℃以上时,氧化镁与镧铈氧化物形成固溶体,使得L升高。

图1 镧铈氧化物在不同烧成温度下L值,a值的变化

图1所示,当800℃<T(烧成温度)<1000℃,0.0(氯化镁)<m%(氯化镁)<0.5%(氯化镁)时,随着烧成温度的逐渐升高,镧铈氧化物的a值均呈现升高的趋势,主要是由于镁原子掺杂进入镧铈氧化物的晶格,导致晶格畸变,造成其a值的上升 ;当1000℃<T(烧成温度)<1200℃,0.0(氯化镁)<m%(氯化镁)<0.5%(氯化镁)时,由于氧化铈随着温度升高,相转变趋于完成,晶粒形成趋于完善,杂质原子浓度不足或者过饱和均导致了a值下降。当氧化镁浓度2%时,800℃<T(烧成温度)<1100℃,镧铈氧化物的a值不断升高,温度越高,a值升高越快,镧铈氧化物与氧化镁逐渐形成固溶体,固溶晶格畸变,镁原子存在于镧铈氧化物表面,形成偏析;当1100℃<T(烧成温度)<1200℃,固溶体逐渐形成,致使a值降低。

2.2 镧铈氧化物在不同烧成温度下b值和R457值的变化

图2所示,当800℃<T(烧成温度)<1000℃,随着氯化镁添加量的逐渐增加,镧铈氧化物的b值均呈现下降的趋势,主要是由于镁原子掺杂进入镧铈氧化物的晶格,导致晶格畸变,造成其b值的下降;当1000℃<T(烧成温度)<1200℃,0.0(氯化镁)<m%(氯化镁)<0.5%(氯化镁)时,由于氧化铈随着温度升高,相转变趋于完成,晶粒形成趋于完善,杂质原子浓度过饱和导致了b值的上升。当氧化镁浓度2%时,1000℃<T(烧成温度)<1100℃,镧铈氧化物的b值不断升高,镧铈氧化物与氧化镁逐渐形成固溶体,固溶晶格畸变,镁原子存在于镧铈氧化物表面,形成偏析;当1100℃<T(烧成温度)<1200℃,固溶体逐渐形成,致使b值降低。

图2 镧铈氧化物在不同烧成温度下b值和R457的变化

在图2中,随着氯化镁添加量的逐渐增大,R457值普遍较低,且添加量越大,波动越大;当氯化镁的加入量为0%时,即采用原始氯化镧铈液为原料,随着温度的升高,镧铈氧化物的R457值不断升高,但烧成温度达到900℃以上时,镧铈氧化物的R457值趋于稳定,波动极小。当800℃<T(烧成温度)<1000℃,0.0(氯化镁)<m%(氯化镁)<2.0%(氯化镁)时,随着温度逐渐增加,镧铈氧化物的R457值均呈现升高的趋势,主要是由于镁原子掺杂进入镧铈氧化物的晶格,导致晶格畸变,造成其R457值的升高;当1000℃<T(烧成温度)<1100℃,0.0(氯化镁)<m%(氯化镁)<0.5%(氯化镁)时,由于氧化铈随着温度升高,相转变趋于完成,晶粒形成趋于完善,杂质原子浓度过饱和导致使得b值不断的降低,从而使得R457值不断的降低。当氧化镁浓度2%时,1000℃<T(烧成温度)<1100℃,镧铈氧化物的R457值不断降低,镧铈氧化物与氧化镁逐渐形成固溶体,固溶晶格畸变,镁原子存在于镧铈氧化物表面,形成偏析,使得b值急剧降低,从而导致R457值急剧降低;当1100℃<T(烧成温度)<1200℃,固溶体逐渐形成,使得b值升高,导致R457反而升高。

3 结论

(1)氯化镁的添加量导致L值均有所降低,且在不同的温度下L波动较大;氯化镁的添加量导致a值变化波动大,但在添加量为0.5%时,在0值上下波动。

(2)氯化镁的添加量导致b值变化波动大,在1000℃下烧成时,氯化镁的添加量越少,约接近0值;氯化镁的添加量导致R457值变化波动大,在1000℃下烧成时,添加量越少,R457月大,即镧铈氧化物的颜色越白。