日本“高大衔接”改革的方向及路径

于一帆

摘 要:高中與大学的衔接不仅对高考起到引导作用,而且对基础教育与高等教育也具有指导作用。为顺应新时代对学生资质及能力的要求,解决大学入学选拔机制功能弱化问题,打破教育体系未能良好衔接的局面,近年来日本着手进行“高大衔接”改革。此次改革主要是转变对学生核心素养的要求,从一体化角度加强高中与大学的衔接。并通过改善大学入学选拔考试内容与方式、依据改革方向调整学校教育,以及配合相应制度加强衔接性来促进此次改革的实现。

关键词:日本 “高大衔接”改革 高考改革 大学入学选拔

为顺应新时代对学生资质及能力的要求,解决大学入学选拔机制功能弱化问题,打破高中教育与大学教育较为割裂的局面,日本文部科学省于2016年发布《“高大衔接”体系改革会议最终报告》(以下简称《最终报告》),着手实施“高大衔接”改革。

一、改革的动因

(一)顺应新时代对学生资质及能力的要求

近十年来,随着国际化、经济全球化进程的加速以及人工智能(Artificial Intelligence,AI)等科学技术的迅猛发展,职业与产业种类逐渐多样化,日本学生面临着职业的新兴化和多元化的挑战。未来社会愈发重视人才对未来未知问题的应对能力、发现并解决问题的能力以及与他人协作共同完成任务的能力等。新时代对未来人才培养提出了新的要求,但日本各界对于学校教育是否能顺应时代要求来培养学生颇为质疑。日本是一个对国际化有着异乎寻常的敏感度和强烈危机意识的国家[1]。在当今时代背景下,为培养具有国际视野的日本人,日本将参考国际标准来修订新的学力观,并推动教育国际化。而在应试主义依然盛行的当今社会,如果不改变大学入学选拔内容与方式,高中与大学的学校教育内容与方式也将很难改变。

(二)解决大学入学选拔机制功能弱化问题

近年来,日本少子高龄化程度日渐严峻,成为困扰日本发展的重要问题,随着国内适学年龄人口的减少,大学入学率逐渐升高,日本于21世纪初进入了“大学全入时代”,即只要不挑选学校和专业,人人都有机会进入大学。除东京大学等一流大学竞争依然激烈外,大部分高等院校面临着生源危机。因此,许多大学为吸引生源而选择多样化的大学入学选拔方式,并逐渐降低入学选拔标准,减少甚至取消对考生学力的考察,降低了大学入学门槛。大学入学选拔机制的功能性减弱,使招生办公室入学考试(Admission Office入試,以下简称AO入学考试)①、推荐入学考试(推薦入試)②等非学力型多样化选拔方式成为只为确保生源人数的手段,偏离了为促进学生选拔多样化而设立的初衷,引发了社会各界的质疑。大学入学压力的减小无形中致使高中学生学习意愿降低,学习水平呈现下降趋势,降低了高中学校的教育质量。学生未掌握符合大学入学应有的知识与能力就进入大学,入学后便会相应地产生无法顺利适应大学教育的问题。为此,目前约有51%的大学对学生实施有关高中阶段内容的补习教学[2]。高中教育与大学教育无法顺利衔接,直接影响日本大学教育质量的提高。因此,日本亟待解决大学入学选拔机制弱化问题,并逐渐将大学入学选拔功能向教育衔接功能转变。

(三)打破高中教育与大学教育较为割裂的局面

随着新时代对学生能力与资质要求的变化,以及大学入学选拔机制功能的弱化,日本教育逐渐产生诸多问题,如高中教育质量下降,大学教育质量需要转变,以及高中、大学入学考试,大学、社会对人才能力的要求各不相同所导致的教育体系未能良好衔接等问题。日本中央教育审议会早在1999年就发布了改善初中等教育与高等教育的衔接问题的相关文件,但直至2009年也未见较大的变动,2012年以大学为中心的教育改革有了新进展。日本倍乐生教育综合研究所于2013年对全日本各高中校长及各大学的学科专业负责人进行的有关高大衔接的调查结果显示,大部分大学表示“高中与大学对于高大衔接的重要性没有共同的认识”“大学与高中教育课程无法衔接”,大部分高中对“高中与大学最好持有一贯性、系统性的教育内容与指导方法”表示赞同。

二、改革方向

此次改革的方向主要为,转变对学生核心素养的要求,从整体性视角加强高中与大学的衔接。其中对学生核心素养的新要求体现在:由传统学力观转向以培养学生三要素为核心的新学力观,强调学生学习方式由“被动学习”向“主动学习”转变,寻求提高学校教育质量与促进学生多元个性化发展的平衡。

(一)对学生核心素养要求的新转变

1.转向以培养学生三要素为核心的新学力观

回顾战后日本的教育史,每当学校教育迎来转折点之际,日本国内就会爆发围绕学力问题的争论[3]。2007年日本修改了《学校教育法》,提出重视培养由“基础知识与技能”“思考力、判断力、表现力”“自主学习的态度”学力三要素构成的“切实的学力”,至此才打破了此前日本教育界将“宽松教育”与“灌输式教育”视为对立学力观的局面。从此,日本的小学、初中将以培养“切实的学力”为目标,以学力三要素为依据进行了指导和实践,并在国内外学力调查中取得了优异成绩。而与小学、初中相比,高中、大学、大学入学选拔目前仍更偏重于以培养学生知识与技能为核心的传统学力观,侧重于对知识量等显性学力的关注。此次“高大衔接”改革基于新时代对人才培养目标的新要求,并参考核心素养及国际标准的学力观,计划进行“学力观的改革”[4]。日本中央教育审议会在出台的“高大衔接”改革文件中进一步补充学力三要素的定义,即通过高中教育培养学生“与人合作所需的主体性、多样性、协作性”及“发现及解决问题所需的思考力、判断力、表现力”,进一步学习“知识与技能”,进入大学后在继续提高发展上述能力的同时提高综合学力[5]。《最终报告》也沿用这一定义,正式将以培养学生学力三要素为核心的新学力观作为此次教育改革的指导观念,并贯穿于改革的各个环节及具体实施策略。《最终报告》提出由统一的新学力观引导各个学校教育阶段,在每个学校教育阶段切实实行对学生三要素的培养,关注学生的隐性学力,从而促进大学入学选拔以及高中与大学在教学上的大变革。

2.由“被动学习”向“主动学习”转变

日本將最早于大学阶段提倡“主动学习”,中央教育审议会在2012年发布的有关促进大学教育质量转化的报告中正式将“主动学习”作为文部科学省政策用语,并以此为契机促进大学学习由“被动学习”转向“能动学习”及大学教学的“主动学习化”的进程。《高中学习指导要领的修订要点》中也加入了代表“主动学习”的“主体的对话式的深入学习”理念,并在“高大衔接”改革的文件中多次明确指出要从“主动学习”的视角出发,对学习、指导方法进行彻底变革。此举意味着在此次改革中,“主动学习”观念将被正式引入日本的高中和大学的学校教育,促进基础教育与高等教育在教育实践上向统一性与衔接性方向发展。中央教育审议会也提出在大学教育中进一步强化“主动学习”,以期给予学生更多自己思考和行动的空间。同时以“主动学习”为中心的学校教育方式也可以促进日本国民对新学力观的认识与认同,促进新型学力观念的改变。

3.寻求提高学校教育质量与促进学生多元个性化发展的平衡

在“大学全入时代”,日本高中生与大学生群体中出现基础学力低下、课外学习时间减少等问题,致使社会各界开始质疑高中与大学教育质量。而另一方面,多数高中、大学依然实行以教师灌输知识、学生背诵知识、单一评价为主流的教育形式,不符合现今社会对学生个性发展的要求。因此“高大衔接”改革针对矛盾的现状,吸取以往改革中矫枉过正的教训,基于培养学生学力三要素的新学力观与主动学习的学习观,在改革的每一个环节都将提高学生所必需的学力以及多方面对学生进行评价二者紧密结合,致力于寻求既保证学校教育质量又保护学生多元个性化发展之间的平衡。

(二)从一体化角度加强高中与大学的衔接

虽然“高大衔接”改革目前主要对大学入学考试进行改革,但并不止步于此,而是从整体规划的角度出发,提倡以保障高中教育质量、促进大学教育质量转换以及改善大学入学选拔为主的“三位一体”的教育改革,并要求高中与大学肩负起各自的责任,共同推进“高大衔接”。2016年中央教育审议会出台的《最终报告》初步制定了预期计划日程表,改革将分阶段逐步调整、实施,具体策略主要分为高中教育改革、大学教育改革、大学入学选拔改革三大方面,并分设四个主要研究组,由文部科学省每年提供资金用以支持研究。

三、改革路径

此次改革的主要实施路径为改善大学入学选拔考试内容与方式,依据同一“衔接教育”理念调整学校教育,以及完善高中与大学衔接机制。

(一)改善大学入学选拔考试内容与方式

1.调整全国统一学力考试内容

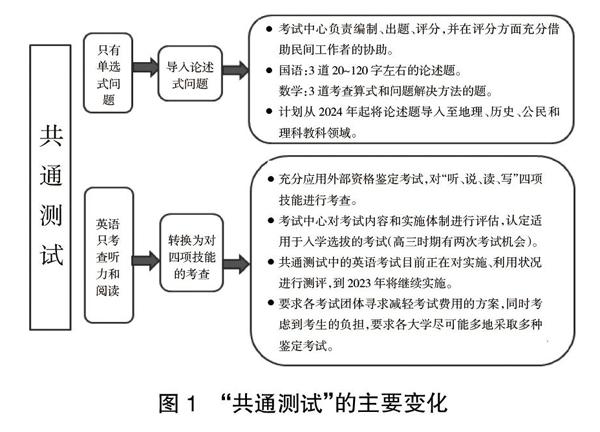

日本的教育要达成学力观的转换,最大的瓶颈在于基于“重视知识”与“答案唯一性”的大学入学考试[6]。日本现行的全国统一学力考试为大学入学中心考试(大学入学センター試験,以下简称“中心考试”),偏向于对学力三要素中的“知识与技能”的单一考察。在此次改革中,文部科学省将从2020年开始导入“大学入学共通测试”(大学入学共通テスト,以下简称“共通测试”),以之取代“中心考试”。 目前,“共通测试”将主要在考试题型、英语学科考试方面进行调整(见图1)。[7]

日本自设立统考制度起就将以往的记述式题型改为纯粹的客观选择题题型。此举虽然保证了分数的公平性,但致使学生在应试教育中易产生碎片式思维。因此文部科学省决定在“共通测试”中逐步引入一部分记述式问题,最初在国语和数学两教科中试用,计划从2024年后开始扩大到地理、历史等科目,增加对学生逻辑性、思考力、判断力等能力的评价。大学入学考试中心预定在国语教科中出3道论述式问题,即20~30字、40~50字、80~120字各1道[8]。评分方式为分阶段评价,即前2道问题设定4个评价等级,最后1道问题设定为5个等级。在数学科目中将以“数学I”“数学I·数学A”为对象,以3道论述题和选项式问题的混合形式出题。

近年来国民英语能力排名持续偏低成为阻碍日本国际竞争力提升的一大因素,调查显示,“自身英语能力低”成为学生留学意愿降低的重要原因。因此,此次改革从重视英语沟通应用能力的需求出发,在“共通测试”中加入了对“说”“写”技能的考查。大学入学考试中心考虑到统考难以在同一天同时对英语四项技能实施考查,因此各大学可以根据自身需要自行选择“共通测试”或指定的民间英语鉴定机构的成绩作为选拔依据。考虑到在考试机构可选择性增加的情况下,考试时间提前会致使学生耗费过多时间和精力,大学入学考试中心规定学生只能在高三有两次考试机会。但学术界表示对英语考试改革也存在诸多疑虑,如对于英语四项技能的考查是否能达到提高学生英语应用能力的目标、不同民间资格鉴定机构的英语考查标准是否具有可信赖性和可比较性等问题[9]。因此日本也将在改革试行后继续对出现的问题做进一步调整。

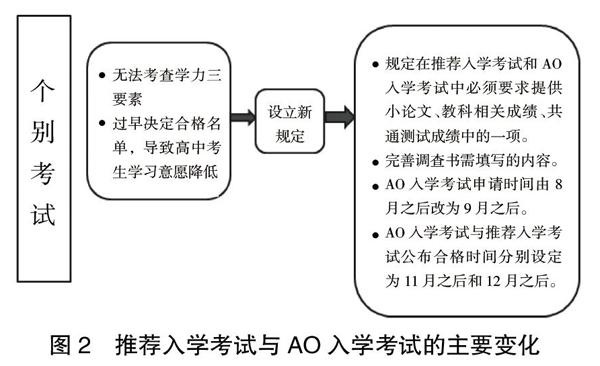

2.规范多样化大学入学选拔方式

日本现行大学招生考试主要由全国统一学力考试与各大学组织的个别考试组成。日本各高校自行组织实施的个别考试是大学与考生双方的“双向选择式”考试,其中推荐入学考试与AO 入学考试是日本多样化高校招生考试的代表。此次“高大衔接”改革中,文部科学省为利于区分各选拔方式的主要特点,将AO入学考试变更为综合型选拔,推荐入学考试变更为学校推荐型选拔,并针对两种选拔方式存在的问题重新进行调整(见图2)。[10]

近年来随着入学适龄人口的逐渐减少,越来越多的大学将提高入学率作为选择选拔方式的主要依据,而作为非学力型考试的AO入学考试和推荐入学考试便成为了达成目的的便捷手段。这些大学在选拔时不重视考生是否掌握大学教育所必需的学习能力,不对考生的“思考力、判断力、表现力”等能力进行应有的评价,违背了多样化选拔本来的宗旨和目的。因此,文部科学省在《修订平成33年大学入学选拔实施要项通知》中提出,取消AO入学考试和推荐入学考试中不考查知识与技能的相关规定。在AO入学考试中将考生填写的大学入学志愿理由书、学习计划书等资料也作为选拔依据。在推荐入学考试中,要求在校长推荐书中记录考生的学习经历、活动经历及对其所具备的“学力三要素”的评价。另外,一些大学过早公布合格考生名单,考生在得知被录取后易产生学习惰性和学习空窗期,进而易产生考生进入大学后无法顺利衔接的问题。针对以上问题,文部科学省决定将AO入学考试申请与成绩公布时间以及推荐入学考试成绩公布时间都推迟一个月。[11]

(二)依据改革方向调整学校教育

1.改善以“共通性”和“多样化”为中心的高中课程内容

为结合新时代对学生的要求并促使高中生课堂所学内容与大学内容趋向相联系,“高大衔接”改革在2014年新课程改革的基础上,以“共通性”和“多样化”为中心,对高中科目设置以及课程内容进行调整和完善。《最终报告》从确保学生掌握共通性的知识与技能的角度出发,要求对2024年的《学习指导要领》中的共通必修科目和内容进行调整,如重新调整地理、历史科目,从全球化与可持续发展的整体视野出发,结合本国历史传统与地理文化,设置“地理综合”与“历史综合”科目;为培养学生的“思考力、判断力、表达力”,在以国语科目为主的所有学科中加入表达主张和推理论证的内容。此外,2024年的《学习指导要领》中还应设置与改革中所强调培养学生探究能力观念相契合的“日本史探究”“地理探究”“理数探究”科目,将科目内容运用到发现与解决实际生活中的问题,帮助对学术研究感兴趣的学生在高中阶段接触大学领域的研究内容和方式,维护发展其创新性思维能力。同时,考虑到个性多样化的学生群体结束高中教育后会走向不同的道路和方向,高中为毕业后有就业意向的学生设置职业教育课程,加强对学生劳动观、就业观、在职人员伦理观的指导。

2.统一高中与大学以“主动学习”为主的教学方式

中央教育审议会于2012年起推动大学教学“主动学习化”转变,但至今日本大学中的被动学习依然占主导地位。此次改革要求大学教育从进一步培养学生的“主体性、多样性、协作性”的角度出发,将由以往教师传达、灌输知识为中心的教学方式转向使学生合作并发现、解决问题的主动学习方式,提出在大学中积极导入新型的授课方法,如实施小组合作学习、翻转课堂教学模式等。从“高大衔接”的角度出发,将“主动学习”作为高中、大学统一的教学指导方法,在2018年公示的《高中学习指导要领的修订要点》中针对高中阶段“怎样学”提出以“主动学习”的视角对学习、指导方法进行改善,并将“主动学习”进一步解释为“主体对话式地深入学习”,教师可采取班内小组讨论、辩论等多样教学指导方式。《最终报告》对教师提出三点标准用以反思教学,即“是否能够使学生将发现、解决问题置于学习过程中的首要位置?是否能够使学生进行对话式的学习并通过与他人合作拓宽思维?是否能够使学生持有目标与耐心,主动进行学习反思并继续学习?”。[12]

(三)配合相应制度,加强教育体系的衔接性

基于寻求提高学校教育质量与促进学生多元个性化发展的平衡,为保障高中阶段的教育质量及推动学生在高中毕业前具备与大学入学相匹配的基础知识,此次改革决定在高中导入“高中基础学力测试”,使高中生切实掌握包括义务教育阶段的基础知识并借此唤起学生的学习热情[13]。同时,为完善多样化选拔方式,以法令的形式规定各大学必须依据学校特点制定由“入口”到“出口”一贯的三项方针并向大众公开,即“招生方针”“教育课程编制与实施方针”“授予学位方针”[14]。其中要求各大学在“招生方针”中明确招生的具体要求,如要求学生具备“学力三要素”中的哪些能力以及评价方式和所占比重等,使得学校教育方向可视化,便于考生依据自身条件选择目标院校,使其入学考试准备更具针对性。对于多样选拔方式所带来的“高大衔接”的空窗期,《实施要项》提出大学应与学生所属高中合作,在入学前就开始担负起对准入学生的责任,继续推动高中与大学联合实施入学前教育,协同促进高中教育与大学教育的有效衔接。通过文部科学省的计划图可以看出初年度教育③被放置于衔接中的重要位置,意在以“高大衔接”的视角重新完善初年度教育,导入大学学习的内容以及主动学习的方法,并提出今后继续将研究重点放在学生的“能力”衔接。大学入学选拔改革推进项目研究组研发设置了高大衔接门户网站“JAPAN e-Portfolio”,为学生设立电子档案,主要用以记录学生在高中时期的探究活動、课外活动等经历,教师可以通过电子档案在了解学生个性的基础上对学生进行指导。在入学考试的个别考试中,学生的电子档案可直接作为申请大学提交的个人数据信息资料。学生被录取后,初年度教育也可以依据每名学生的电子档案制定更有针对性的教学内容和方法,进一步加强高中与大学的衔接性。

四、启示

通过上述对于此次日本“高大衔接”改革的分析,本文结合我国现状提出以下三点启示。

(一)进一步更新学校教育价值追求

世界各国随着新时代社会经济科技的发展开始逐步调整人才培养的目标,学校教育的价值追求也应随之更新,以适应新的时代浪潮。学校教育培养学生能力,应注重学生的主体性。因此,在未来的学校教育中不可忽视学生作为学习主体具有多样性的特点,并应吸取日本矫枉过正的经验教训,寻求提高学校教育质量与促进学生多元个性化发展的平衡。此外,更新学校教育的价值追求应将重点转向探讨培养学生何种能力。在此次“高大衔接”改革中,日本高度重视对学生的能力培养,反思高中与大学教育中存在的课堂知识与教学方法滞后的问题。如今就业与产业结构发生的巨大变革致使我国社会各界更为清晰地认识到,以往凭借一定量的固定知识就可以安度一生的时代正在消逝,正如联合国教科文组织国际教育发展委员会所提倡的,“每一个人必须终身继续不断地学习,终身教育是学习化社会的基石”[15]。未来社会中,学校教育将越来越成为人们终身教育的一个环节,因此我国应重视逐渐减少不同学校教育阶段之间的分离和隔绝,立足于终身教育,从整体角度寻求具体的联系,着重培养学生在未来社会中所必需的创新性、批判性思维、合作交流、自主学习等能力。

(二)构建“高大衔接”的教育体制

目前,我国的高中与大学教育仍处于相互独立的状态,彼此间主要凭借“普通高等学校招生全国统一考试”(简称“高考”)来维系,存在双方衔接意识低、合作互动不频繁、课程设置相关性较低、培养学生能力的目标缺乏衔接性等问题。我国应重视对高中与大学教育系统衔接的整体规划,构建“高大衔接”教育体制。

首先,针对我国高中与大学、社会对人才能力的要求不一致的问题,立足终身教育观念,设置连续性的高中与大学人才培养目标,并设置多元化评价标准与方式。其次,增强我国大学入学选拔方式的灵活性,我国于20世纪50年代初开始实施“高考”,增加“高考”的多样性是社会发展到一定阶段的必然需求。我国于2014年通过了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,意识到应当从大一统的教育和选拔方式中松绑,并对新高考改革不断进行探索,近期提出“两依据,一参考”的改革方案。日本也经历了多年来统考与多样化选拔方式相互磨合的过程,我国应借鉴日本此次“高大衔接”改革将两者从一体化视角进行规划的特点,结合实际情况增加选拔方式的多样性,将学力测试作为大学选拔的初步依据,适当对大学在招生方面放权,使各大学可根据自身院校专业特点以及对考生的不同要求自主制定选拔方式与本科教育模式,促进大学与考生的双向选择。最后,加强高中与大学在课程设置方面的相关性、连续性,并加强课程内容与生活、社会发展的紧密联结,在共通课程内容的基础上增加课程的多样性,及时跟进知识的更新速度。

(三)建立“高大衔接”保障机制

从整体性的角度出发,除了学校教育理念更新与衔接教育体制的构建之外,还应建立“高大衔接”保障机制,进一步填补高中与大学联结的空隙。应强化组织保障机制,重视高中与大学衔接体制的建立,设置专门的研究组织,聘请专家、学者对衔接体制进行整体规划。同时,设置促进高中与大学教师队伍衔接的管理组织,由国家层面倡导各个高中与大学积极配合,组织开展高中与大学教师的交流合作活动,打破两个教育阶段教师间的彼此封闭状态,推动高中与大学教师间建立互通的衔接意识。在高中阶段增加大学教师的讲座或模拟课堂等形式的活动,使学生初步了解大学教育的专业、内容以及学习方式。在进入大学初期设置过渡或衔接课程,使学生尽快适应大学的生活及学习方式。国家还应建立资金投入保障机制,探讨对研究组织和管理组织的合理资金投入比重,强化财政支持,保障专家研究以及教师交流的顺畅运行。

注释:

①AO 入学考试是一种不侧重学力考查,以面试、小论文等方式综合评判学生能力的大学入学选拔方式,最早由庆应义塾大学于1990年开始实施,1997年开始在日本全国推广。

②推荐入学考试是一种以调查书、校长推荐书等资料为主要录取依据,完全或部分减免学生学力考试的大学入学选拔方式。

③初年度教育是一种以大学一年级学生为对象,以使学生掌握大学学习所应具备的知识、方式以及生活常识与态度为目的而设立的预备教育,于19世纪70年代由美国传入日本,目前日本80%以上的大学都已导入初年度教育。

参考文献:

[1]胡永红.日本高校招生考试制度研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2016:3.

[2]文部科学省.高大接続システム改革会議「最終報告」の公表について[EB/OL].http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/033/toushin/1369233.htm, 2016-06-02.

[3]钟启泉.日本“学力”概念的演进[J].教育发展研究,2014(8):23-29.

[4][6]高橋美恵子.「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」の学力観─「知」の転換は可能か─[J].関東学院大学人文学会紀要,2016(135):81-97.

[5]中央教育審議会.新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について(答申)[EB/OL].http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/icsFiles/afieldfile/2015/01/06/1354191.pdf,2014-12-22.

[7][8][10]文部科学省.大學入学共通テスト実施方針[EB/OL]. http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/24/1397731_001.pdf,2017-10-24.

[9]久世恭子.大学入学共通テストにおける英語試験再考―高校現場の反応を踏まえて―[J]. 経営論集, 2018(92):139-152.

[11]文部科学省.平成33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告の改正について(通知)[EB/OL].http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/11/06/1397731_03.pdf,2018-10-22.

[12][13]文部科学省.高大接続システム改革会議「最終報告」の公表について[EB/OL].http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/033/toushin/1369233.htm,2016-06-02.

[14]文部科学省.「卒業認定·学位授与の方針」(ディプロマ·ポリシー),「教育課程編成· 実施の方針」(カリキュラム·ポリシー)及び「入学者受入れの方針」(アドミッション·ポリシー)の策定及び運用に関するガイドライン[EB/OL].http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/038/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/04/25/1369683_04.pdf, 2016-03-13.

[15]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].华东师范大学比较教育研究所,译.北京:教育科学出版社,1996:223.

编辑 朱婷婷 校对 王亭亭