语文教学要从“教语言”走向“教言语”

——来自一道语文综合性试题的启发

高莉莉 贾龙弟

2017学年第二学期,我市七年级语文期末检测中有这么一道题目:

4.生活处处有语文。下面两家商店的招牌,风格独特,获得好评。请选择一个,说你对这个招牌的评价。(3分)

这是一道综合性习题,考查的是七年级下册第六单元综合性学习 “我的语文生活”的学习情况。“我的语文生活”设置了“正眼看招牌”“我来写广告词”“寻找‘最美对联’”三个综合性学习活动,本题聚焦“正眼看招牌”,引导学生关注生活中的语言现象,在生活中感受语文的魅力,体会语文学习的乐趣。

一、答题情况:少年不知愁滋味,为赋新辞强说愁

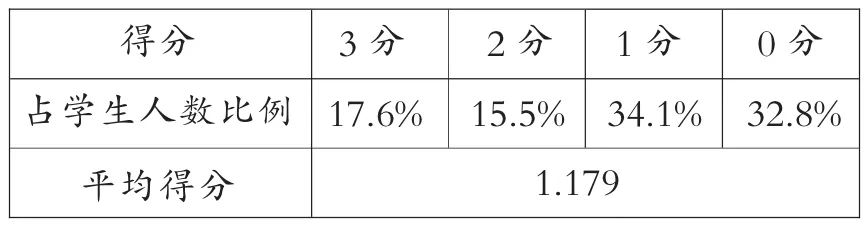

下面是我阅卷结束后调取的一些数据,现列表如下:

得分情况分析表(表一)

从上面的数据来看,得满分的五分之一不到,得零分的却占了近三分之一,平均分只有1分多一点。

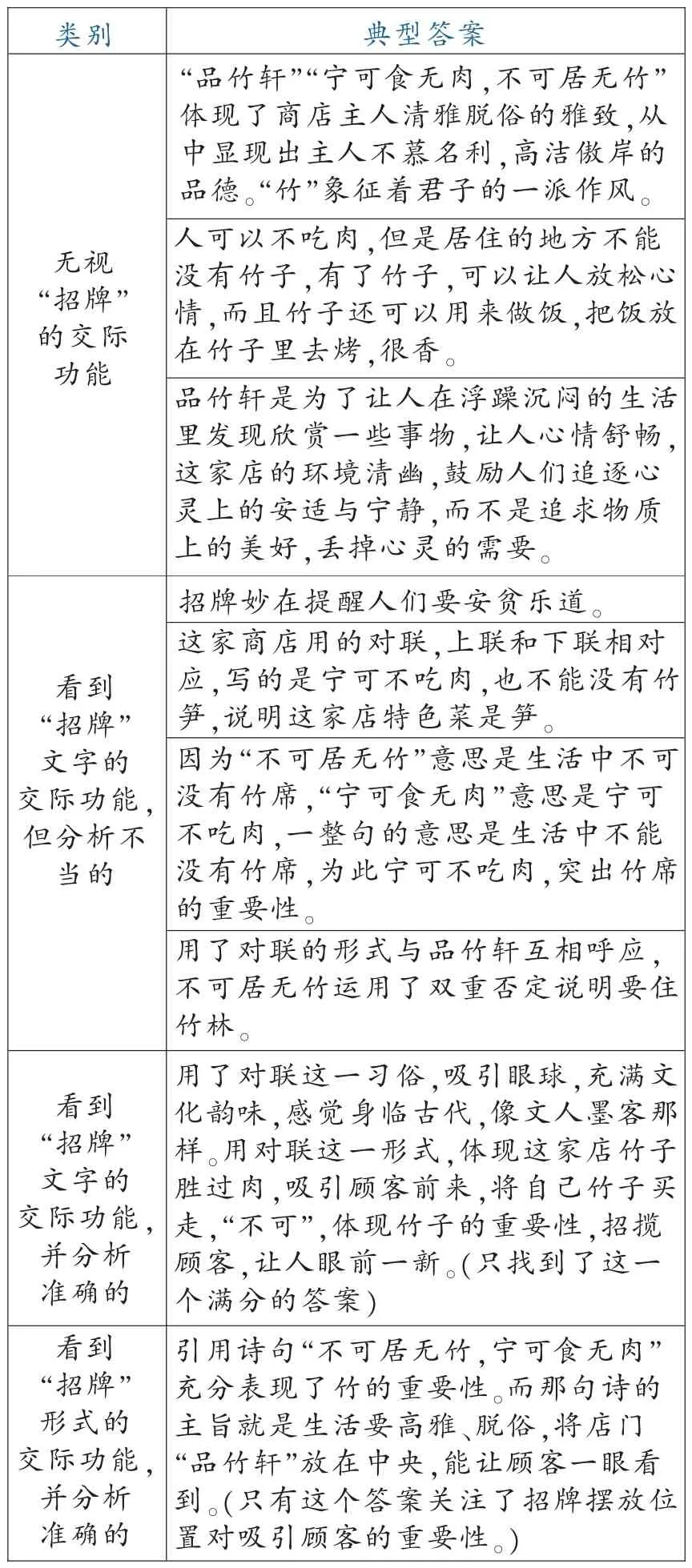

为了更具体地寻求分数低的原因,我又随机各抽取了50个答案,并对这些答案甄别归类列表如下:

第一题:

基于交际角度的“招牌”功能分析典型答案(表二)

第二题:

基于交际角度的“招牌”功能分析典型答案(表三)

从上面的表格,我们发现学生的答题可以归结为两大问题:

1.局限于“纸上谈兵”式的评价

从“表三”和“表四”来看,两个“招牌”的评价都存在着“无视‘招牌’的交际功能”的现象。比如上表中第一个“招牌”,有学生由“花落”联想到了“落花”,由“落花”又联想到了龚自珍的“落花”名句,最后还想到了诗句的内涵。联想可谓丰富,但就是没想到店家,没想到顾客,没想到这是写在一块“招牌”上的文字。第二个“招牌”的评价也是如此,很多学生津津乐道于苏轼的“宁可食无肉,不可居无竹”所反映出的安贫乐道精神,结果是得了零分,并且占了近三分之一。这种无视“招牌”交际功能的评价,归根结底是把“招牌”上的文字当做了“静态语言”,没有把它作为言语交际中的动态媒介,即“言语”。

这样的评价,评价主体是在教室里赏析语言的学生,而评价的对象是没有具体语境的一个成语或一个诗句。

这种评价缺乏具体的交际语境,没有把“招牌”作为顾客和商家之间交流的一种媒介,学生不能设身处地地进入交际情境,理解言语活动,所以,学生只是以旁观者的视角进行评论,只是就文字说文字,就文字的内涵说内涵,这与擅长“纸上谈兵”的赵括无异。

2.局限于“文字内容”式的评价

从“表三”和“表四”还可以看出,对两块“招牌”的评价几乎都集中在“文字内容”上,而对文字和图案的形式的评价却很少,只有3个,只占6%(具体见上表答案)。

其实,从交际的角度来看,招牌要吸引人,不仅仅是“文字内容”的问题,还包括形式的设计,比如字体的选择、字号的大小、文字和图案的配合,甚至“招牌”的整体设计风格和摆放的位置等。这些都是一块好的“招牌”不可或缺的,在实际生活中,也是设计师们不得不考虑的。

比如说第一块招牌,为什么“花落随家”的字号大,而且要分行?而且为什么要配合图案?为什么要用小号字特别标明是“鲜花店”?而第二块招牌,又为什么要把“品竹轩”三个字放大放在中间顶端?书写对联和店名的匾额上为什么要配上如此有文化味的图案?这些都是值得思考的。

但是,很多沉浸于象牙塔中的学生根本没有想到这些,最终走上“重内容,轻形式”的评价之路,导致得分率很低,实在令人遗憾。

总之,“少年不知愁滋味,为赋新辞强说愁”,学生不顾试题的具体语境,从语言学的角度,而不是从语言运用(言语)的角度来评价,是本题答案呈现出的共同特点。

二、归因分析:不知庐山真面目,只缘身在此山中

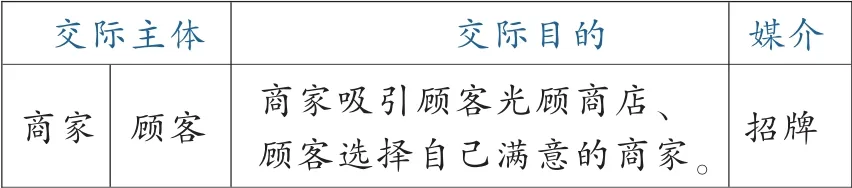

1.基于“交际语境”的“招牌”

什么是招牌?它是商家挂在门前表明店名和经营范围等的牌子。从交际的角度来讲,它是沟通店家与顾客之间的桥梁。商家通过招牌告诉顾客自己出售的商品、商品的特点等,顾客根据招牌来确定需要光顾的商家,所以高明的商家历来注重招牌的设计,这种设计包括内容和形式的设计,“吸引”是评价一个招牌的核心词。

如何才能“吸引”?

内容上应该告诉顾客商店出售的是什么商品,商品的质量如何等,语言表达上要简洁醒目,朗朗上口,让顾客容易记忆,而且能够做到过目不忘。形式上有字体、字号、颜色、造型、图标等,尽量要吸引顾客的眼球。

设计的时候,商家要和顾客换位思考,从顾客的需求角度来考虑招牌的设计,要融入对顾客忠实的情感,这样顾客才会忠实我们的品牌。

基于“交际语境”的“招牌”是如何的呢?列表如下:

之所以要对本题的“招牌”做如此多的解释,正是因为笔者亲历了本题的批阅,深切体会学生真正能理解它的实在太少,以致答题偏差太多。

2.基于“交际语境”的归因

“交际一般叫‘交流’,指的是两个或者两个以上的交际者在一定语境中进行的信息、情感、思想的交互活动。”一个交际语境,一般包括交际主体、交际意图、交际实体等,由于学生的答题忽视了这些内容,所以,答非所问者比比皆是。

(1)不能确立交际主体

在现实生活中,“招牌”暗含的交际主体无异是商家和顾客。“招牌”上的文字形式应该属于“商家言语”,所以,学生在评论的时候,应该是从“商家”和“顾客”的交际角度来谈,单独地从任何一方的评价都是不当的。比如,单纯批评商家用语不规范的,单纯对“招牌”上的文字图案含义美感进行评价的,都是没有确立其“商家”和“顾客”之间的交际关系。

其实,题目已经为你设定了角色,那就是“顾客”,也就是从“顾客”的视角来评价“商家言语”,实际上确立的是“学生(顾客)”和“商家”之间的主体关系。所以,学生在做题的时候,如果没有这种角色设定,答题肯定是不会准确的。

(2)不能明确交际意图

交际主体关系,我们也称它为“主体间性”,主体间性即人对他人意图的推测与判定。正是因为交际主体之间,没有确立起“主体间性”,所以,评价者也就不会对另一个人的意图进行准确判断与推测。

就本题而言,学生就不会从顾客的角度去揣摩商家挂如此“招牌”的意图,就不会认识到“招牌”是商家用来“招揽”顾客的,而不仅仅是画在上面的几个字,几张图。比如“‘品竹轩’‘宁可食无肉,不可居无竹’体现了商店主人清雅脱俗的雅致,从中显现出主人不慕名利,高洁傲岸的品德。‘竹’象征着君子的一派作风。”这一些答案都在说“商店主人”“主人”如何如何,好像是在向大家表明自己的精神追求,这样的评价,更像是在对古代知识分子书斋名的进行评价。

“不知庐山真面目,只缘身在此山中”,归根结底是教师平时没有让学生走出教室,开展好语文综合性活动,扎扎实实地进行言语实践。章熊先生早就指出:“准确地说,语文课所涉及的,不是语言,而是语言的运用(言语)。没有注意到两者的区分,是当前语文教学的弊病之一。”①把教语文当成了“教语言”,而不是“教语言的运用”,是造成学生大面积失分的根源。

三、教学建议:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

不能确立交际主体,就不会推测与评定交际意图,自然也就不会从交际的角度去准确理解交际语言。只要是基于交际语境之中,所有的交际语言,包括其他的交际手段都是为实现交际意图服务的。

从这个角度来讲,忽视文字的交际功能,把评价仅仅局限在 “文字规范”;忽视交际语言的互动性,把评价仅仅局限在“语言层面”,而不是“言语层面”的分析,其实都是没有把“语言”当作“一种重要的交际工具”来评价。

所谓言语是利用语言进行交际的行为和结果,语言存在于言语之中,存在于人们的交际过程之中,存在于言语行为和言语作品之中。言语是个人的,言语是具体的,语言是社会的,语言是抽象的。所以,我们只有在交际的语境中去分析语言,才能得出语言在具体交际中的具体作用。交际语言,就是“言语”,要分析交际语言的功能,就需要把语言作为“言语”来分析。上面表格中那些“纸上谈兵”式的评价,其实都没有把“语言”当做“言语”来分析评价。

而那些忽视字体、字号、文字布局、图案搭配等形式的功能的,把评价仅仅局限在 “文字内涵”方面,其实是忽视了交际手段的多样性,归根结底,没有基于交际语境中去分析各种交际手段的功能。

不能基于交际语境,忽视“招牌”中暗含的交际主体、交际意图、交际语言,割裂语言与生活的联系,就会不得分析要领,就会误导学生走向一条“象牙塔”式的语言学习之路。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,“语文课程是实践性课程,应着重培养学生的语文实践能力,而培养这种能力的主要途径也应是语文实践。”②只有走出语言学习的 “象牙塔”,走向更加广阔的生活,在生活中学语文,用语文,才能真正实现从“教语言”到“教言语”的华丽转身,才能真正掌握语言运用的规律,真正培养学生适应实际生活需要的语文能力。