心电散点图诊断持续性心房颤动伴Ⅱ度房室传导阻滞的形态特征分析

持续性心房颤动能否诊断合并Ⅱ度房室传导阻滞争议颇大,有学者提出废除其诊断[1-2],有学者提出不能废除其诊断[3],基于该原因,笔者对持续性心房颤动合并长R-R间期心电图的98例病人动态心电图(AECG)中24 h Lorenz散点图进行分析研究,依据研究资料,AECG持续性心房颤动可诊断合并Ⅱ度房室传导阻滞[4],因此想寻找出AECG持续性心房颤动诊断合并Ⅱ度房室传导阻滞的依据。本研究探讨AECG特征及心电散点图独特的产生机制,寻找持续性心房颤动合并Ⅱ度房室传导阻滞所具有的鉴别诊断。

1 资料与方法

1.1 研究对象 入选2010年10月—2012年10月本院AECG诊断为持续性心房颤动的98例病人为观察对象,年龄43~91岁。排除:持续性心房颤动伴室性早搏、预激综合征、安装心脏起搏器及宽QRS波诊断不明确者。

1.2 仪器 使用北京DMS软件技术有限公司ECGLAB HOLTER 12.TOP版动态心电分析仪心率变异性分析板块中装载的Lorenz散点图软件,对每例数据的单象限散点图进行分析,观察其特征。

1.3 研究方法 研究分析24 h AECG明确诊断为持续性心房颤动病人,观察24 h散点图点区分布特征及R-R间期长短,分为3组。A组17例, R-R均<1.5 s,无相等的R-R间期,无交界性逸搏发生。B组75例,R-R间期≤1.5 s或>1.5 s,无相等的R-R间期,无交界性逸搏发生。C组6例, R-R间期≤1.5 s或>1.5 s,有相等的R-R间期,有交界性逸搏及逸搏心律发生。3组年龄比较差异无统计学意义。

1.4 观察3组AECG特征 散点图形表现特征;交界性逸搏发生与散点图特征及二者发生的相关性;最慢心室率(VR)均值;最快VR均值;24 h VR均值; 最短R-R间期时的房室结功能有效不应期(FRP小);R-R间期为1 000 ms时的FRP(FRP1 000);24 h AECG中长R-R间期。

2 结 果

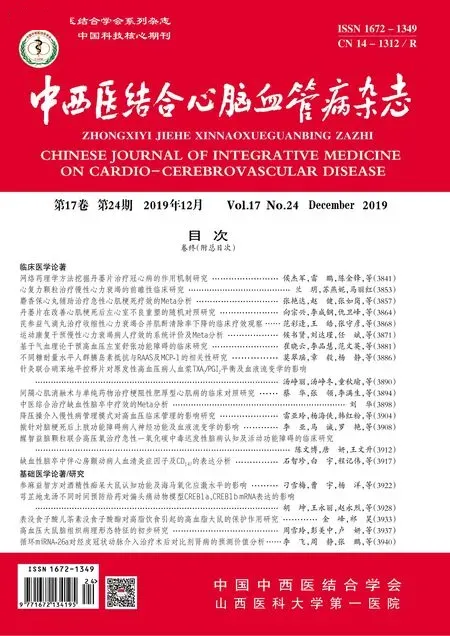

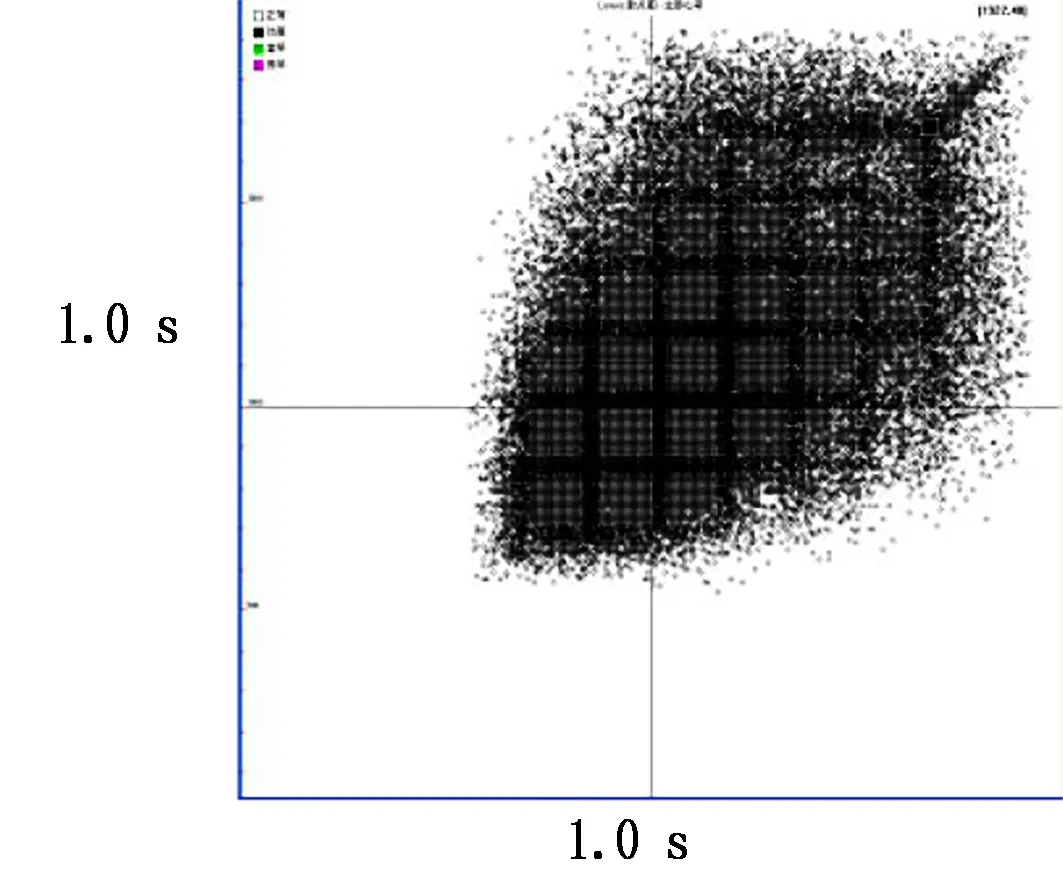

2.1 散点图形表现特征 A组散点图呈“扇形”,位于

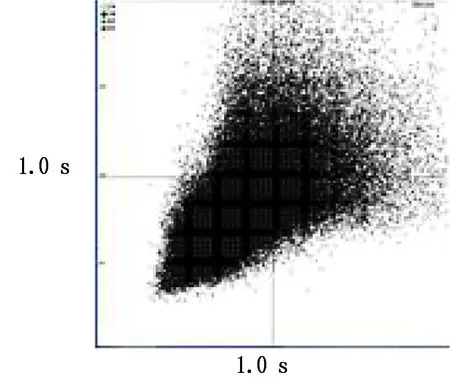

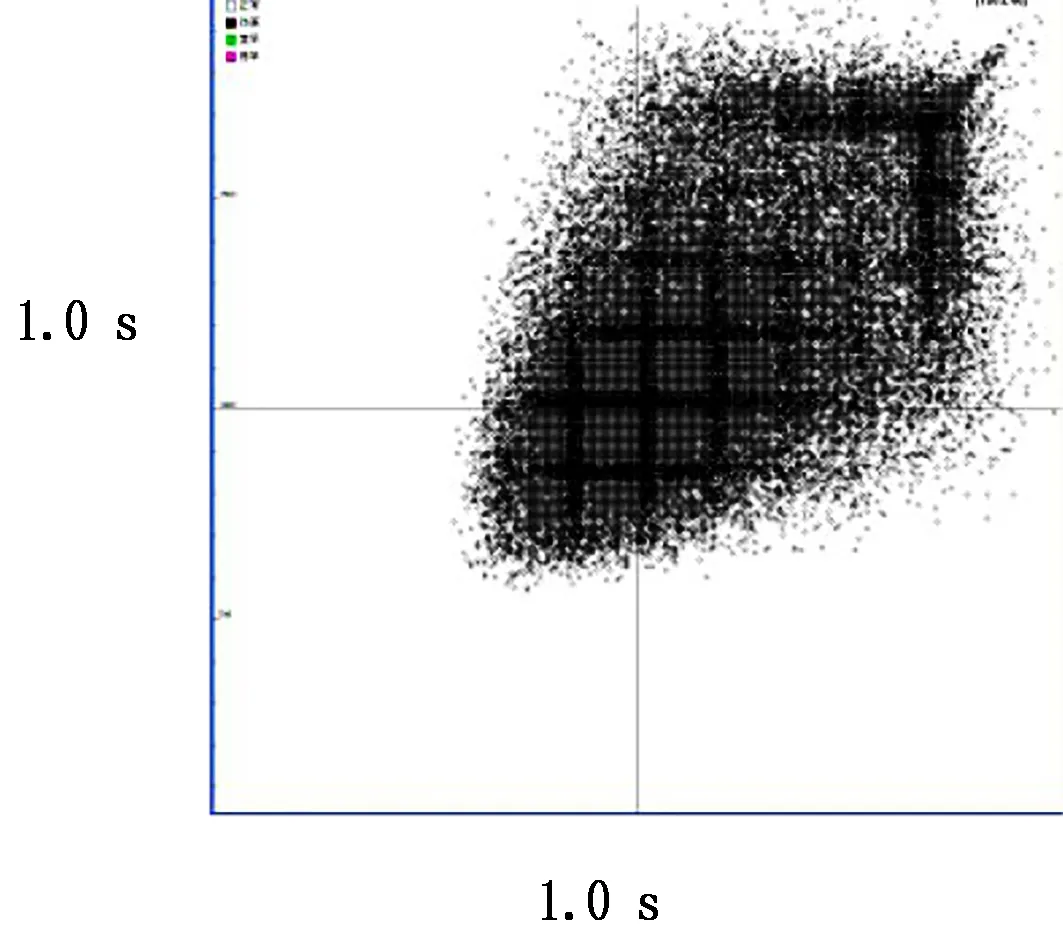

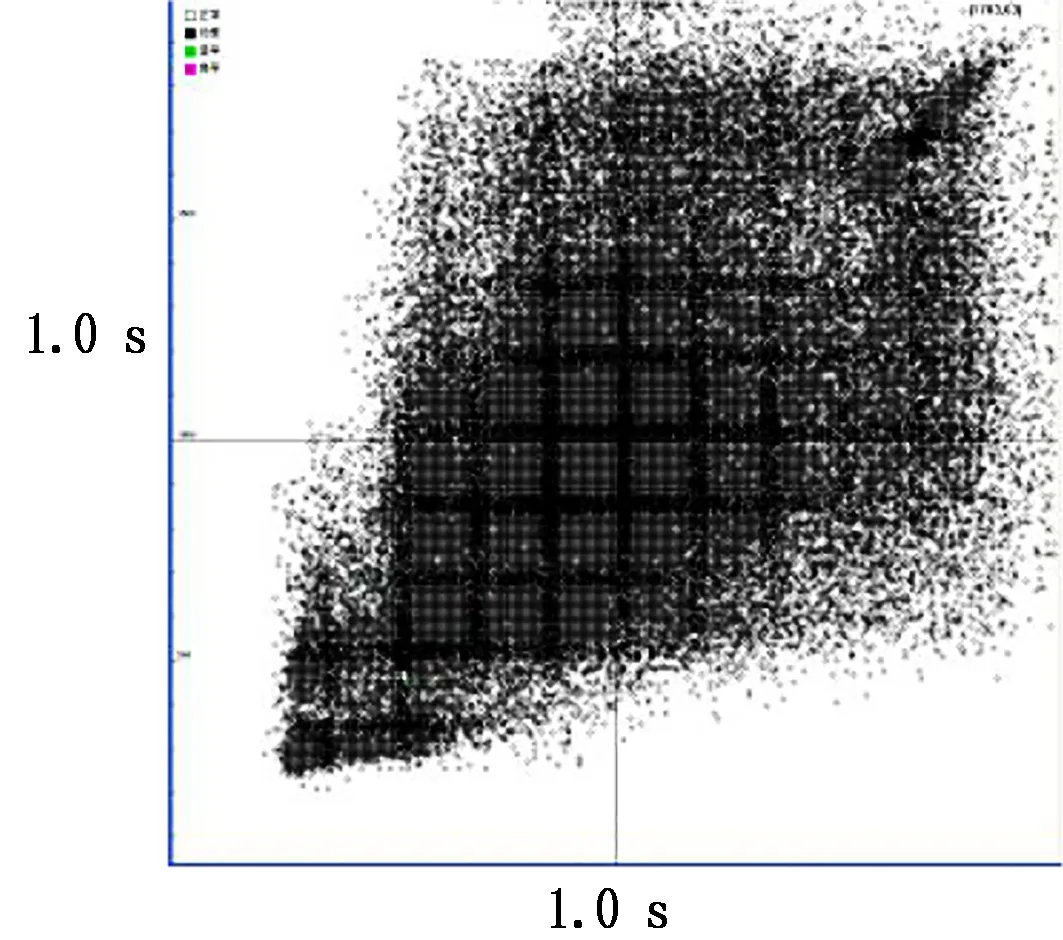

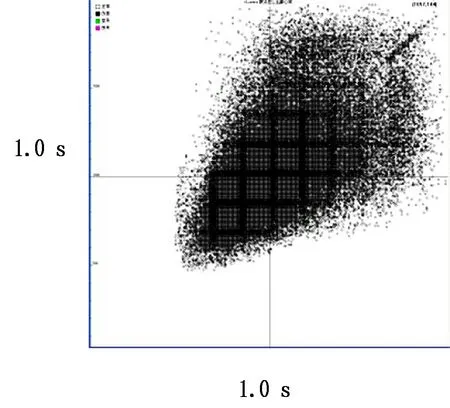

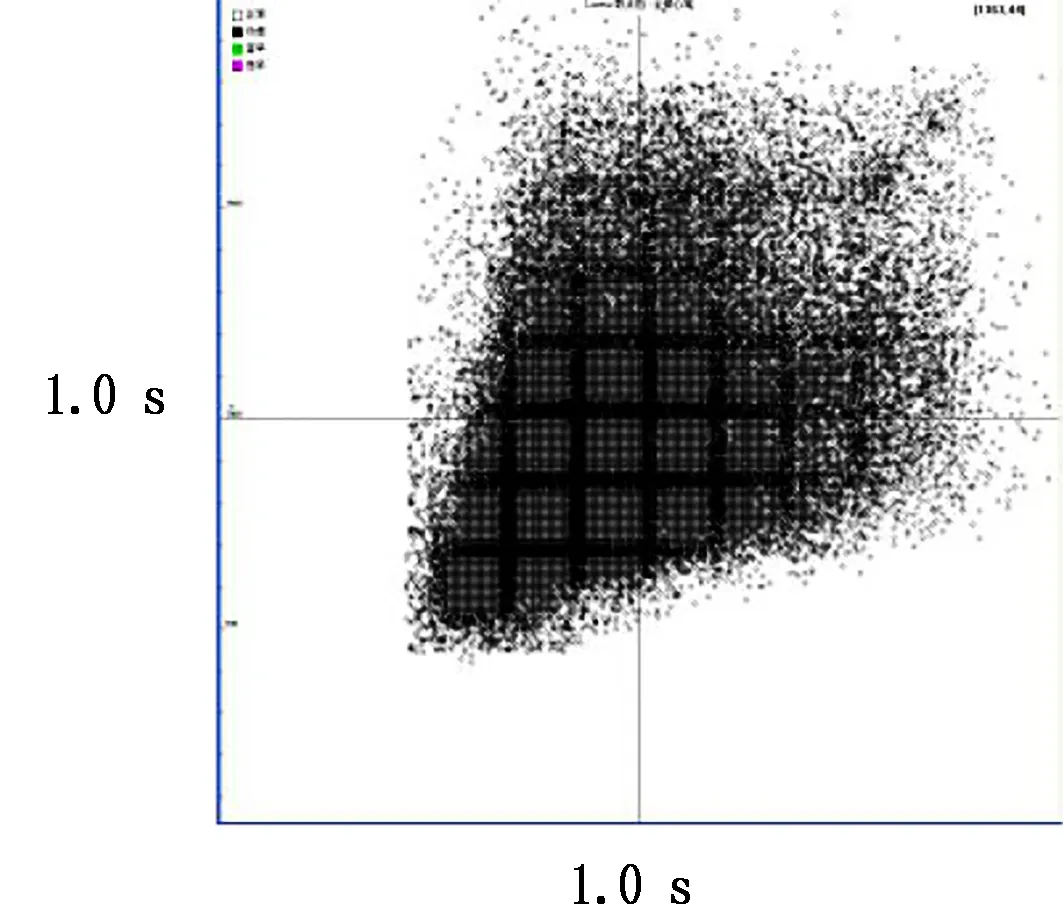

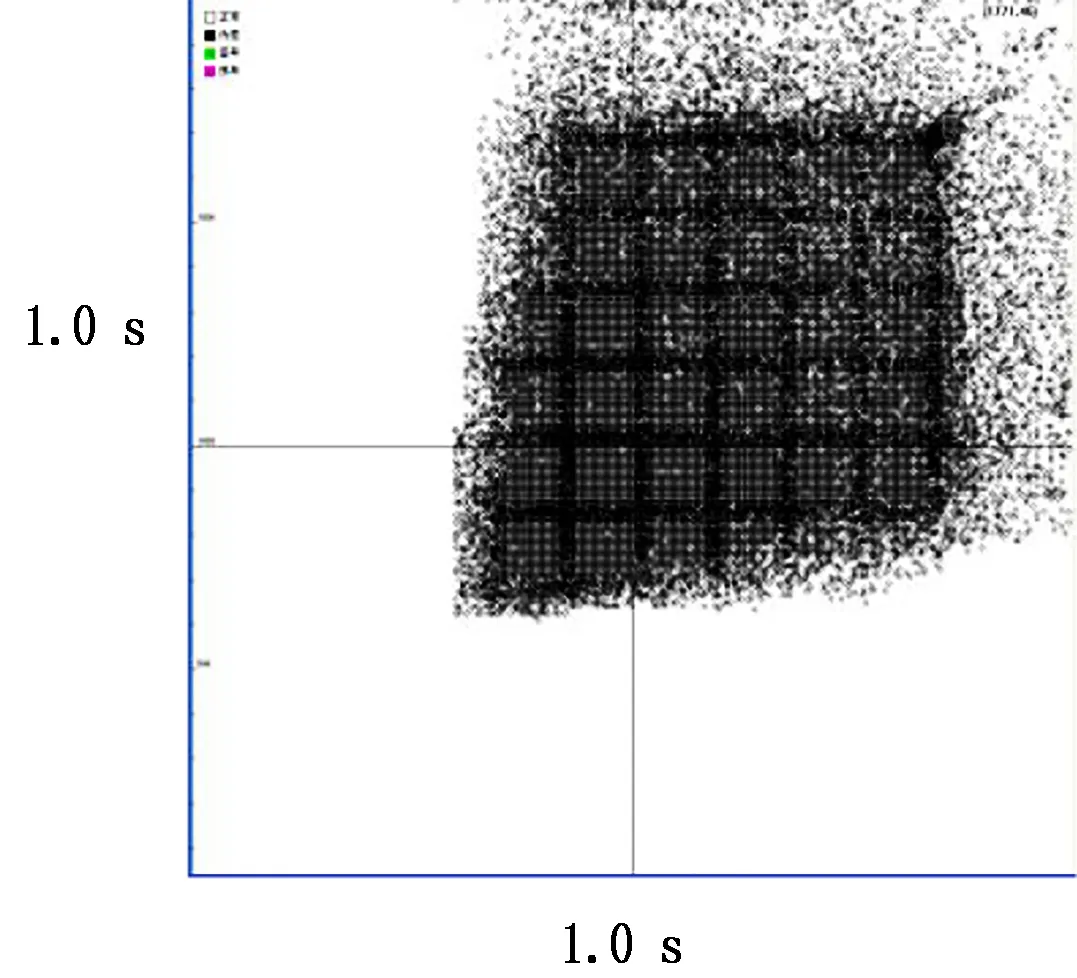

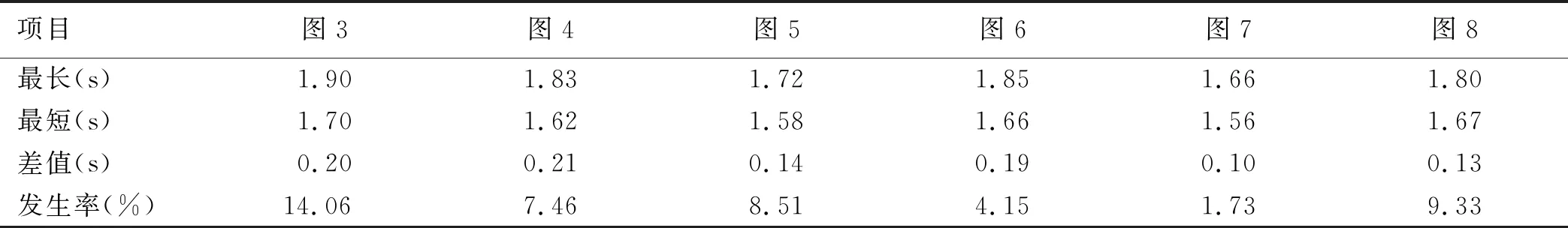

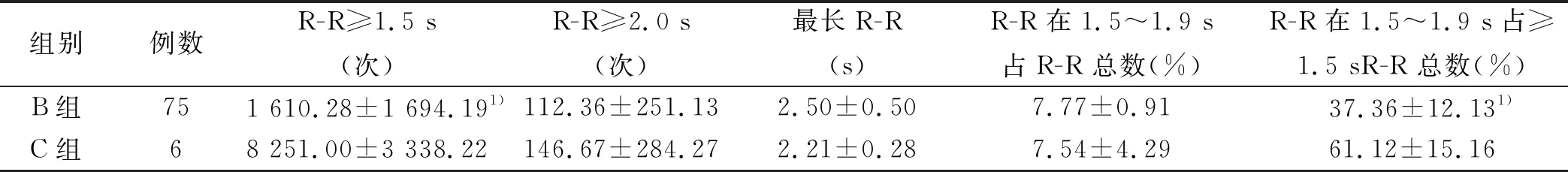

1.5 s之内(见图1)。图1中应用代表任意R-R间期(Rn-Rn+1 )作为横轴,紧随其后的R-R间期(Rn+1-Rn+2 ) 作为纵轴,连续追踪24 h AECG中R-R间期所形成的散点,当数据达到一定数量时,形成散点状图形即做出24 h单象限散点图。靠近原点的点区说明心搏间期短,远离原点的点区说明心搏间期长,该持续心房颤动病人绝对不匀齐的R-R间期使心电散点图呈“扇形”分布。以下散点图均是依据此原理制作而成。B组:散点图呈“扇形”,位于1.5 s之内外(见图2)。C组:散点图呈“扇形”位于1.5 s之内外,合并1.5 s之外“曲尺伴致密棒”(见图3~图8)。

图1 散点图呈“扇形”,位于1.5 s之内

图2 散点图呈“扇形”,位于1.5 s之内外

图3 散点图呈“扇形”位于1.5 s之内外,合并1.5 s之外“曲尺伴致密棒”

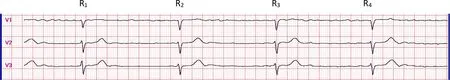

图3为心房颤动病人心电散点图呈“扇形”,且1.7~1.9 s之间45°线左上、右下各形成一条与X轴、Y轴平行的致密带,两带相交与45°线上形成一短致密棒(“曲尺伴致密棒”),形成45°线左上与X轴平行致密带(“曲尺”横部分)的散点,说明Y值(Rn+1-Rn+2)相对恒定不变,X值(Rn-Rn+1)随着时间的不同而变化, 45°线右下方与Y轴平行的致密带(“曲尺”竖部分)的散点则相反,45°角上短致密棒的散点,说明X值基本等于Y值,且连续出现;其对应的心电图,发现R-R间期相等,此特征说明心房颤动绝对不匀齐的节律中有一相对固定的节律,此节律与房室结下传的节律组合为短-长、长-短、长-长间期,就形成了与X轴、Y轴平行的“曲尺伴致密棒”状。以下图4~图8与图3原理相同。

图4 散点图呈“扇形”位于1.5 s之内外,合并1.5 s之外“曲尺伴致密棒”(一)

图5 散点图呈“扇形”位于1.5 s之内外,合并1.5 s之外“曲尺伴致密棒”(二)

图6 散点图呈“扇形”位于1.5 s之内外,合并1.5 s之外“曲尺伴致密棒”(三)

图7 散点图呈“扇形”位于1.5 s之内外,合并1.5 s之外“曲尺伴致密棒”(四)

图8 散点图呈“扇形”位于1.5 s之内外,合并1.5 s之外“曲尺伴致密棒”(五)

2.2 交界性逸搏发生与散点图特征及二者发生的相关性 A组、B组散点图呈“扇形”时,无逸搏发生(见图9、图10)

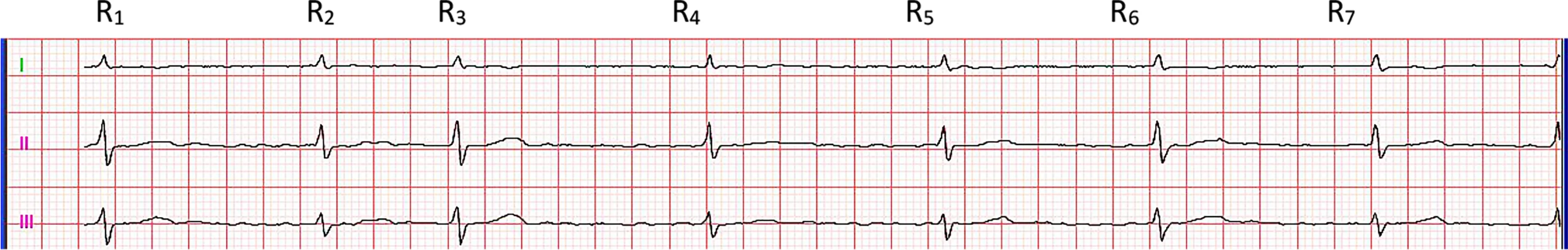

图9 最长R3-R4=1.32 s,R-R绝对不等

图10 最长R2-R3=1.96 s,R-R绝对不等

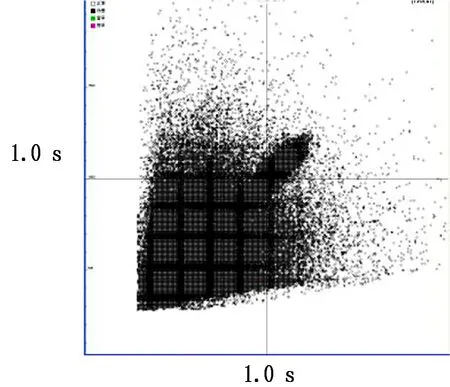

C组:散点图呈“扇形”合并“曲尺伴致密棒”时,有交界性逸搏发生(见图11~图18),最短、最长交界性逸搏间期(见图14、图17为同一病人最长和最短的逸搏间期心电图)及其差值、交界性逸搏发生率(见表1)。

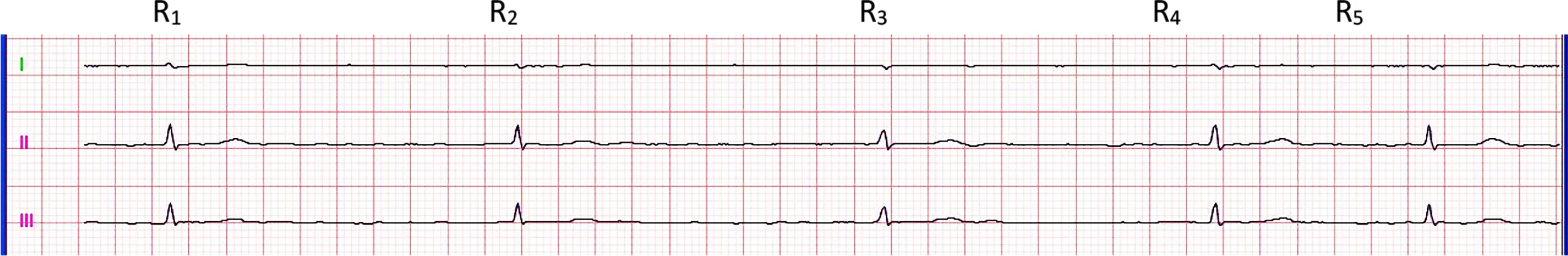

图11 R2-R3 = R3-R4= R4-R5=1.76 s,为交界性逸搏心律

图12 R1-R2 = R2-R3= R3-R4=1.76 s,为交界性逸搏心律

图13 R2-R3 = R3-R4= R4-R5=1.7 s,为交界性逸搏心律

图14 R1-R2 = R2-R3= R3-R4=1.85 s,为交界性逸搏心律是该病人最长的逸搏间期,也是该病人最慢VR均值33次/min

图15 R3-R4 = R4-R5= R5-R6=1.56 s为交界性逸搏心律

图16 R2-R3 = R3-R4= R4-R5=1.80 s为交界性逸搏心律

图17 R2-R3 = R3-R4= R4-R5=1.66 s,为交界性逸搏心律,为该病人最短的逸搏间期

图18 病人最快VR均值96次/min

2.3 C组最短、最长交界性逸搏间期及差值、交界性逸搏发生率(见表2)

表1 C组最短、最长交界性逸搏间期及差值、交界性逸搏发生率

2.4 各组检测值比较 最慢VR均值比较A组>B组>C组,组间比较差异有统计学意义;最快VR均值比较A组>B组>C组,A组与B组、A组与C组组间比较差异有统计学意义,C组与B组组间比较差异无统计学意义;24 hVR均值比较A组>B组>C组,组间比较差异有统计学意义; FRP小比较C组>B组>A组,组间比较差异有统计学意义;FRP1000比较C组>B组>A组,组间比较差异有统计学意义。详见表2。

组别例数年龄(岁)最慢VR均值(次/min)最快VR均值(次/min)24 hVR均值(次/min) FRP小FRP1000A组1775±557.23±8.711)2)164.88±3.801)2)94.94±18.591)2)347.06±91.501)2)500.00±61.141)2)B组7575±540.80±5.271) 141.44±30.3973.83±9.491)429.87±97.541)547.07±79.131)C组678±5 35.00±4.69 123.17±51.24 56.17±5.49575.0±165.62671.67±96.63

与C组比较,1)P<0.05;与B组比较,2)P<0.05

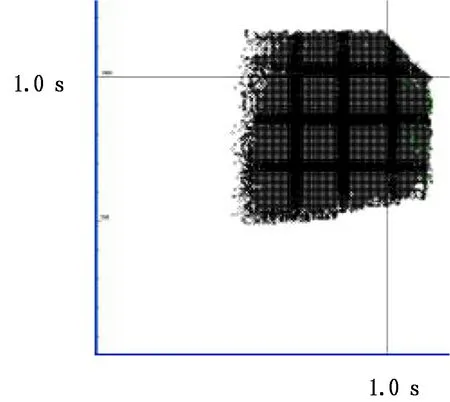

2.5 B组、C组各种数据的平均值比较 24 h AECG中长R-R间期比较R-R≥1.5 s次数,C组>B组,组间比较差异有统计学意义;R-R≥2.0 s次数比较C组>B组,组间比较差异无统计学意义;最长R-R(s)比较B组>C组,组间比较差异无统计学意义;R-R在1.5~1.9 s占R-R总数的百分比相近,组间比较差异无统计学意义;R-R在1.5~1.9 s占≥1.5 sR-R总数的百分比C组>B组,组间比较差异有统计学意义。详见表3。

组别例数 R-R≥1.5 s(次)R-R≥2.0 s(次)最长R-R(s)R-R在1.5~1.9 s占R-R总数(%)R-R在1.5~1.9 s占≥1.5 sR-R总数(%)B组751 610.28±1 694.191)112.36±251.132.50±0.507.77±0.9137.36±12.131)C组68 251.00±3 338.22146.67±284.272.21±0.287.54±4.2961.12±15.16

与C组比较,1)P<0.05

3 讨 论

3.1 散点图制作原理及“扇形”的形成 应用代表任意R-R间期(Rn-Rn+1 )作为横轴,紧随其后的R-R间期(Rn+1-Rn+2 ) 作为纵轴,连续追踪24 h AECG中R-R间期所形成的散点,当数据达到一定数量时,形成散点状图形即做出24 h单象限散点图[5-7]。持续心房颤动病人绝对不匀齐的R-R间期使心电散点图呈“扇形”分布,在“扇形”散点图中,看似随机无序分布的散点被房室结不应期限制在一个扇形区域内,其实“扇形”的底边就是房室结功能不应期动态的界限[8-9];根据间期相近心搏的多少可出现致密区、相对致密区和稀疏区;靠近原点的点区说明心搏间期短,远离原点的点区说明心搏间期长。所以3组中位于“扇形”区域内的散点R-R间期均不一致(见图9、图10),均为心房颤动波下传所致[10-13]。由于A组“扇形”位于1.5 s之内,靠近原点,所以R-R间期均<1.5 s;B组、C组“扇形”位于1.5 s之内外,远离原点,所以R-R间期≤1.5 s和>1.5 s。

3.2 散点图“曲尺伴致密棒”形成原理及心电图特征(即逸搏散点图形成) 虽然3组心房颤动病人心电散点图均有“扇形”,但C组在此基础上还具有1.5~1.9 s之间45°线左上、右下各形成一条与X轴、Y轴平行的致密带,两带相交与45°线上形成一短致密棒(“曲尺伴致密棒”)的典型特征[14-15],形成45°线左上与X轴平行致密带(“曲尺”横部分)的散点,说明Y值(Rn+1-Rn+2)相对恒定不变,X值(Rn-Rn+1)随着时间的不同而变化,45°线右下方与Y轴平行的致密带(“曲尺”竖部分)的散点则相反,45°角上短致密棒的散点,说明X值基本等于Y值,且连续出现;观察其对应的心电图,发现R-R间期相等(见图11~图18),此特征说明心房颤动绝对不匀齐的节律中有一相对固定的节律,此节律与房室结下传的节律组合为短-长、长-短、长-长间期,就形成了与X轴、Y轴平行的“曲尺伴致密棒”状,当QRS波呈室上性时,该节律点为交界性逸搏,当QRS波呈室性时,该节律点为室性逸搏,该组均为交界性逸搏;“曲尺伴致密棒”的位置在1.5~1.9 s,不同病人“曲尺”的位置、宽度及“致密棒”的长度不一致(见图3~图8),说明不同病人的逸搏间期受自主神经影响使自身心率不同,从而导致每个体散点图存在不同形态,该组6例病人中不同病人之间的最短逸搏间期相差0.20 s,最长的逸搏间期相差0.24 s;同一病人,“曲尺伴致密棒”有一定宽度及一定长度,提示相对稳定的逸搏节律也有一定的变化范围,该组6例病人中同一病人的逸搏间期最小变化0.10 s,最大变化0.21 s;说明不同病人及同一病人交界性逸搏间期变化较小,是相对稳定的。而A组、B组对应的心电图R-R间期不等,所以无逸搏及逸搏节律发生(见图9、图10)。

3.3 C组心电图特征形成机制及与A组、B组比较的数据特征 当持续性心房颤动发生间歇性逸搏、逸搏心律,且R-R间期位于1.5~1.9 s时应考虑病人存在Ⅱ度房室传导阻滞,因为,虽然心房颤动时隐匿性传导亦能出现长R-R间期,但长R-R间期不会如此稳定一致,只有该节律点为交界性逸搏点时,才能发生相对稳定一致的长R-R间期,而出现相对稳定的交界性逸搏只有病人存在Ⅱ度房室传导阻滞时,因此,C组散点图其独特的形态特征可作为定性诊断持续性心房颤动合并Ⅱ度房室传导阻滞的依据,B组虽有长R-R间期,由于长R-R间期不一致,亦不能诊断合并Ⅱ度房室传导阻滞[16-20]。本组98例中Ⅱ度房室传导阻滞发生率6.12%,大于心血管病病人窦性心律时的2.7%[2],可能原因有:①持续时间较长的慢性心房颤动病人,由于解剖学和电学重构必然会累及窦房结和房室结,发生病理性Ⅱ度房室传导阻滞的概率肯定明显增加,②慢性心房颤动病人往往服用洋地黄类药物,而洋地黄类药物降低房室结传导功能,是房颤合并房室阻滞常见的原因。C组散点图“曲尺伴致密棒”在散点图上显示的清晰程度与逸搏所占比例有关,C组逸搏所占比例最少1.73%(见图7),最多14.06%(见图3),说明依据心电散点图诊断持续性心房颤动伴Ⅱ度房室传导阻滞敏感性相对较高。3组中C组与B组最快VR均值组间比较差异无统计学意义外,余组间指标比较均有统计学意义,说明隐匿性传导及房室阻滞均可影响房室结的传导情况,影响心室率,但当发生阻滞时影响更明显,且AVNFRP长,这些因素可能就是此类病人发生逸搏心律的原因,正是因为心室率慢才发生了交界性逸搏心律的代偿,这是一种生理性保护机制。B组、C组平均间期≥1.5 s次数,比较差异有统计学意义,说明C组长间期相对多,但≥2.0 s的次数及最长间期,两组比较差异无统计学意义,说明并非间期越长,房室阻滞概率越高。位于1.5~1.9 s的次数占24 h间期总数的平均百分比及占≥1.5 s间期总数的百分比比较,两组差异均有统计学意义,说明阻滞时,长间期多固定在1.5~1.9 s,从而在1.5 s之外的上方和右方增加两条致密带,这两条带为房室阻滞致长间期后的逸搏心搏,间期在1.5~1.9 s,非阻滞时,长间期较分散,形不成致密区。

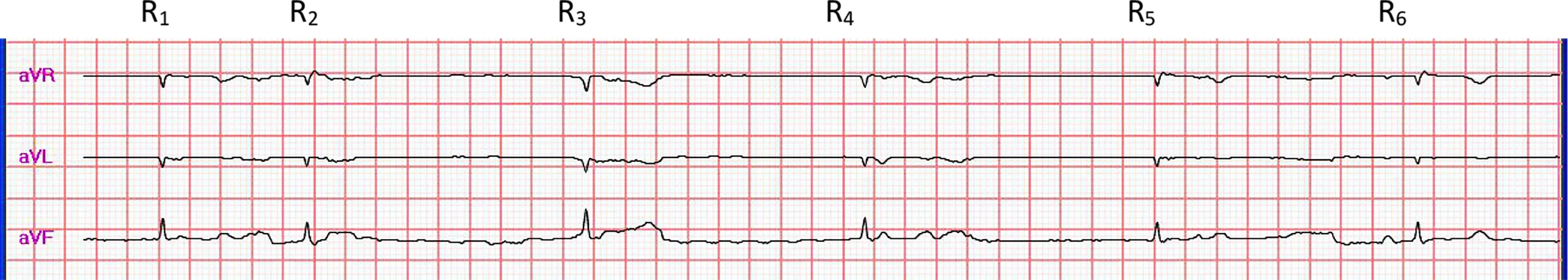

3.4 与C组散点图的鉴别 在依据C组散点图诊断持续性心房颤动伴Ⅱ度房室传导阻滞时应与以下两种散点图相鉴别:①与阵发性心房颤动相鉴别:该散点图为“扇形”分布并且在45°角上可见一致密棒状,但在1.5 s之外无“曲尺”状(见图19)[21]。②与心房颤动伴无特殊功能VVI起搏相鉴别:该散点图轮廓是“扇形”,也有“曲尺”状,其位置有起搏器基础间期决定,多数位于1.0 s处,起搏功能正常时,在“曲尺”之外不应出现心搏的点区,并且“曲尺无伴致密棒”(见图20)。依据24 hAECG散点图呈“扇形”合并1.5 s之外“曲尺伴致密棒”典型特征,可以直观、快速、定性诊断持续性心房颤动合并Ⅱ度房室传导阻滞。C组6例均为交界性逸搏,逸搏间期均≥1.5 s,因交界性逸搏心率是40~50次/min,所以最短逸搏间期应≥1.2 s,可能是C组病例数少的原因,本研究没有收集到最短逸搏间期为1.2 s的病例,待以后进一步研究。

图19 阵发性心房颤动

图20 心房颤动伴无特殊功能VVI起搏