经剑突下与经侧胸入路胸腔镜手术在胸腺瘤切除中的应用比较

钟斌, 童继春, 张明, 张科, 袁卫东, 袁凯, 袁俊强, 王勇, 祁闯, 吴奇勇△

1南京医科大学附属常州第二人民医院心胸外科(江苏常州 213000); 2上海思路迪医学检验所有限公司(上海 200000)

胸腺瘤是一种比较少见的惰性肿瘤,总发病率为0.15/10万,占前纵隔肿瘤的50%,被认为是前纵隔肿瘤最常见的一种疾病[1-2]。对于早期胸腺瘤,一项系统评价发现经手术后Ⅰ期和Ⅱ期胸腺瘤患者5年的总生存率为89%~100%和71%~95%[3], 因此手术是早期胸腺瘤主要的临床治疗方式。目前对于纵隔肿瘤切除方式有传统开胸手术和胸腔镜辅助微创手术,并且越来越多的研究表明相对传统开胸术,胸腔镜辅助微创切除术创伤小、术中出血量少、术后拔管时间早、术后住院时间短、疼痛减轻、并发症少等优势[4]。然而传统的胸腔镜辅助微创切除术多采用的是经右胸三孔法、两孔或单孔,造成切除不充分易残留对侧胸腺和神经损伤,加重患者疼痛[5-6]。大约30%的胸腺瘤患者合并重症肌无力(MG)[7],彻底地切除胸腺瘤、胸腺瘤体和前纵隔脂肪组织才能达到更好的治疗效果,因此良好的术野暴露是关键。2002年Hsu[8]提出经剑突下入路胸腔镜前纵膈肿瘤切除术能够为胸腺周围脂肪组织的彻底清除提供更好的双侧胸膜腔的手术视野,创造了新的胸腔镜手术入路方式。经剑突下和经侧胸入路胸腔镜手术是前纵隔胸腺瘤切除术当前最常用的方式之一。近年来经剑突下入路胸腔镜前纵隔胸腺瘤切除术临床使用越来越广泛。本研究回顾性分析了2015年8月至2017年12月之间在本院接受经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除术和经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除的患者,比较两种手术的临床应用效果。现报告如下。

1 资料与方法

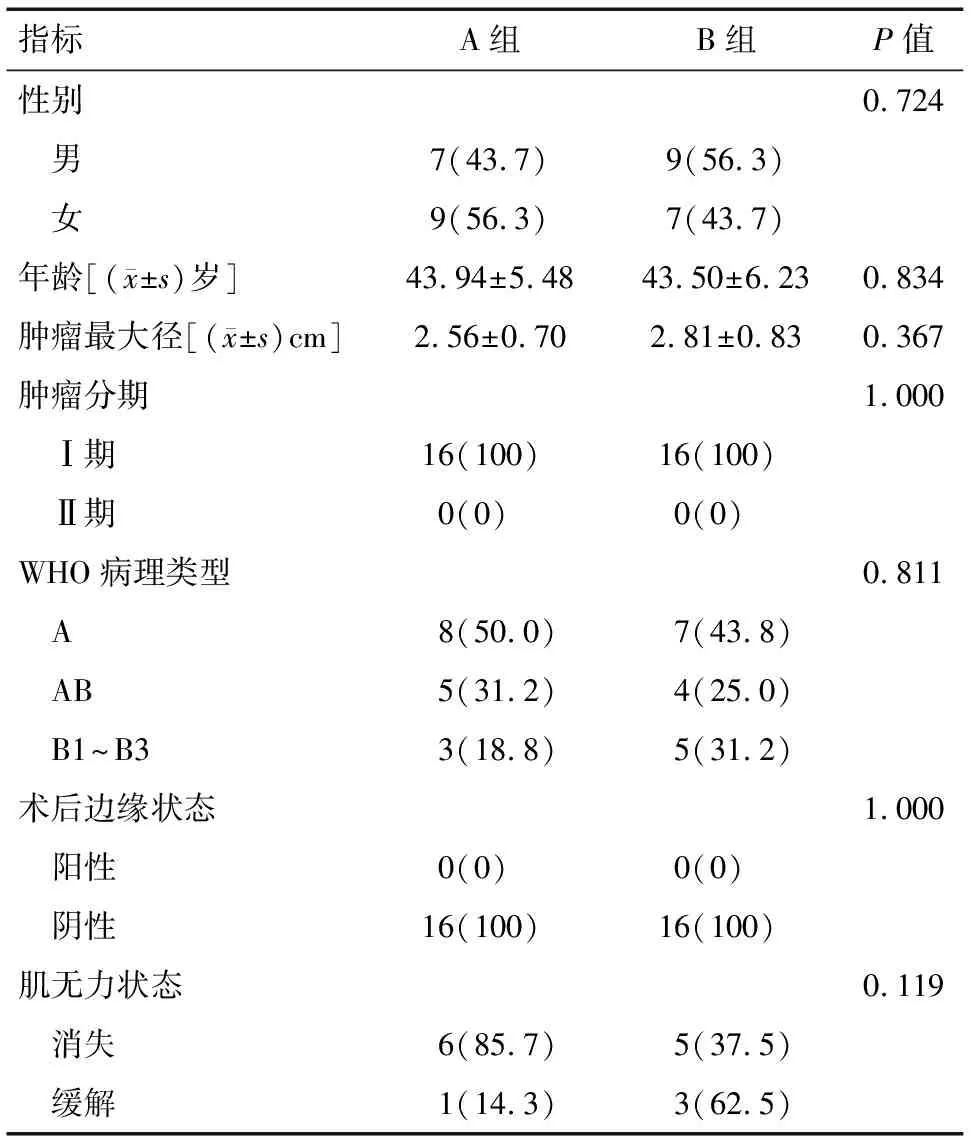

1.1 一般资料 纳入2015年8月至2017年12月在南京医科大学附属常州第二人民医院心胸外科接受手术切除的32例胸腺瘤患者,其中男16例、女16例,年龄35~58岁,平均(43.72±5.78)岁,肿瘤平均最大径为(2.68±0.77)cm; 所有患者都为Ⅰ期胸腺瘤患者,其中WHO 病理类型为A、AB、B1~B3的患者分别15例、9例和8例。有15例患者伴随MG。16例患者接受经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除术(A组),另外16例行经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除手术(B组)。纳入标准:通过手术或病理活检确诊为胸腺瘤;年龄20~80岁;肿瘤最大径<5 cm;未侵犯主支气管。排除标准:具有手术禁忌证者;身高>180 cm;具有胸膜炎病史。两组患者临床基线数据对比见表1,临床基线信息差异无统计学意义(P>0.05),具有一定的可比性。

表1 两组患者手术信息 例(%)

1.2 方法 经剑突下入路胸腔镜技术在胸腺瘤切除手术方法同我们之前的研究[9]一致。具体步骤:平卧位,全身麻醉,单腔气管插管,取剑突下纵行切口约2 cm,分离皮下组织至剑突,充分游离剑突后方的结缔组织至右侧胸腔,置入胸腔镜,气腹机充气,CO2压力7~8 cmH2O,取右侧锁骨中线第6肋间0.5 cm切口为操作孔,超声刀分离胸骨后脂肪至左侧胸腔,取左侧锁骨中线第6肋间0.5 cm切口为操作孔,右侧操作孔置入抓钳,左侧置入超声刀(也可交替使用)。离开膈神经约0.5 cm切开左、右纵隔胸膜至门静脉上方,最高分离位置可达胸骨上窝上方,完整切除肿瘤及胸腺组织,清除双侧心包膈脂肪。通过剑突下切口将标本通过标本袋取出。

经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除手术方法:多由右侧进胸,全身麻醉,双腔气管插管,摆放体位至左30~45°侧卧位,上肢前举固定,取右侧腋中线第6或第7肋间取1.5 cm 切口为腔镜的观察口,取腋前线第4或者第5肋间取2~3 cm作为操作孔,术中多用吸引器协助超声刀游离间隙,电凝钩游离膈神经周围组织,必要时用钛夹夹闭肿瘤滋养血管或胸腺静脉,完整切除肿瘤及胸腺,清扫左右心膈角脂肪。

1.3 观察指标 围手术期指标:手术时间、胸腔引流管留置时间、切口疼痛评分、手中出血量、术后引流量以及术后住院时间。手术后指标:肺部感染、心律失常、切口液化以及术后MG状态

1.4 统计学方法 使用SPSS 18.00统计软件,分类变量数据统计分析采用2检验或Fisher精确检验; 连续变量统计分析采用t检验,所有统计检验为双侧检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 围手术期指标比较 经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除术相对经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除术在手术时间、术后引流量、切口疼痛评分方面差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

项目例数手术时间(min)出血量(mL)术后引流量(mL)住院时间(d)胸引流管保留时间(d)疼痛评分(分)A组1691.88±12.3748.75±16.68176.88±56.654.87±1.592.37±0.952.38±1.15B组16151.25±32.8457.81±13.29233.75±46.175.38±1.263.00±1.155.63±1.99P值<0.0010.1000.0040.3310.106<0.001

2.2 术后并发症比较 两组患者均未出现心律失常,在肺部感染和切口液化这两个指标都差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

3 讨论

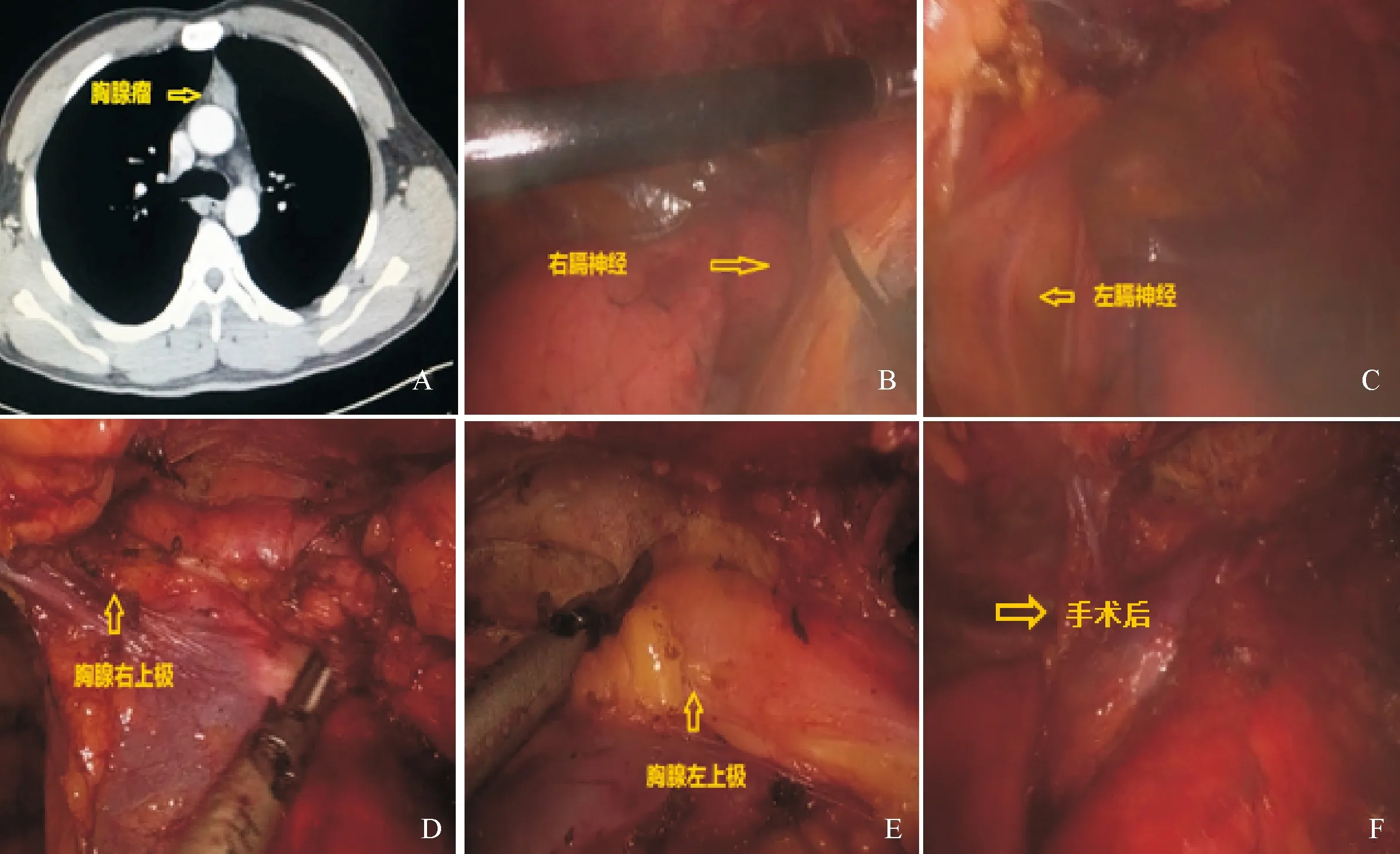

经正中胸骨开胸手术是胸腺瘤或前纵隔肿瘤切除的金标准,然而随着微创胸腔镜手术技术的进步,这种侵入性较小的手术方式在临床中越来越多被应用,其中经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除术是最常见的手术方式之一。然而经侧胸入路胸腔镜由于手术视野相对开胸术较差,易造成肋间神经损伤和慢性切口疼痛以及麻木等并发症[10-11]。我们的研究发现经剑突下胸腔镜胸腺瘤切除术具有与传统开胸术一样的手术视野(图1),相对于经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除术,经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除术缩减了手术、降低胸腔引流管以及疼痛评分,临床获益更加明显。

表3 两组患者术后并发症指标 例(%)

术中所见胸腺瘤以及周围组织的解剖关系:A:术前胸部CT示胸腺瘤; B:右侧隔神经; C:左侧隔神经; D:胸腺组织右上极; E:腺组织左上极;F:手术后图片

图1经剑突下入路胸腔镜手术

胸腺瘤合并MG患者需要彻底的切除胸腺瘤、胸腺瘤体组织和前纵隔脂肪组织才能达到好的治疗效果[3]。Blalock等[12]发现对于大部分合并MG的胸腺瘤患者,经胸骨正中胸腺瘤切除后患者的MG状态得到改善。越来越多的研究显示经微创胸腔镜胸腺瘤切除术和传统开胸术一样可以完整地切除胸腺瘤组织,同时患者的预后更好[13-15]。本研究结果同上述研究一致,经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除术可以完整地切除胸腺瘤组织,对于大多数合并MG的患者,术后MG的状态都已消失。虽然术后MG状态在经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除后消失患者比例相对经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除术无统计学差异,但呈现差异的趋势,可能与本研究纳入的样本量较小有一定关系。本研究表明对于胸腺瘤伴随MG的患者,经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除术是一个非常好的选择。

经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除手术产生侧胸切口易损伤肋间神经,从而导致术后慢性疼痛,生存质量降低,增加住院时间[10-11]。而在本研究中,经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除术和经侧胸胸腔镜胸腺瘤切除术患者的住院时间分别为(4.87±1.59)d和(5.38±1.26)d,差异无统计学意义(P=0.331),经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除术相对经侧胸入路胸腔镜胸腺瘤切除手术并未缩短住院时间。

本研究有以下局限:(1)患者入组的例数较少,后续需继续纳入更大样本量来证实上述研究的结果。(2)目前还不知经剑突下胸腔镜胸腺瘤切除术患者远期预后是否与经侧胸胸腔镜胸腺瘤切除手术有差异,我们会对纳入本研究患者进行长时间随访,观察两种术式的复发以及总生存期是否具有差异。

综上所述,经剑突下入路胸腔镜胸腺瘤切除手术具有较好的手术视野,可以完整地去除胸腺瘤组织,改善患者围手术期指标,对合并MG的胸腺瘤患者,大多数MG在术后都得到消失,因此我们的研究显示经剑突下入路胸腔镜在早期胸腺瘤切除术中具有巨大临床应用价值。