壮族麻江型铜鼓的音色属性及协和度分析研究*

华 伟 覃 娇

内容提要:本文以广西东兰地区的麻江型铜鼓作为主要研究对象,从麻江型铜鼓的形制特点、声学构造及音色属性等多个方面详细阐述东兰麻江型铜鼓的特点。在研究过程中运用田野考察等研究方法,结合音乐声学、乐器声学等理论,借助于现代化的采样分析手段,力求为铜鼓文化的进一步发展尽一份力。

绪 论

铜鼓,一种由铜、铅、锡等金属元素合金而成,中空无底,一头有面,面上饰有精美纹饰的锅形体鸣乐器。在我国,铜鼓最早出现于公元前7世纪左右的云南中部偏西地区,至今仍存见于我国南方各少数民族的日常生活与各种节庆仪式中。随着云南少数民族的游牧活动,铜鼓文化不断向外传播,近至周边省份,远至东南亚的越南、老挝等国家。而受铜鼓文化影响最大的地区堪称是毗邻云南的广西壮族自治区。

广西壮族自治区是以壮族为主体的少数民族聚居区,多个民族和谐相处,多元文化交融发展。具有悠久历史和独特外形的铜鼓,不仅是壮族人民族群文化的代表,更是壮族“巫”文化的信仰图腾和精神归依。在广西地区,除了大量的活态传世铜鼓之外,在龙州、崇左、扶绥等地区的高山崖壁上发现的古代岩画中同样有关于铜鼓的记载,铜鼓已经以多样的形式融入了壮族人民的生活和文化之中。资料显示,仅广西河池市东兰县(以下简称东兰地区)就有612面传世铜鼓,其数量占中国馆藏量的一半、世界馆藏量的四分之一,是当之无愧的“世界铜鼓之乡”。

自2006年“壮族铜鼓习俗”被列入首批国家级非物质文化遗产名录之后,铜鼓文化越来越得到人们的重视,铜鼓文化的保护与传播工作也被列入重点工作范围。铜鼓的社会角色在不断发生变化的同时,其内在含义也被不断地赋予新的文化语境。本文将东兰地区的铜鼓作为切入点,以民族文化为视角,通过田野考察的形式,以麻江型铜鼓为样本,分析研究铜鼓的音色属性及音响协和度。

一、铜鼓

(一)铜鼓的起源

在我国,铜鼓最早诞生于云南南部少数民族聚居的地区,经历了数千年历史的铜鼓,现今可查的相关记载文献非常丰富。《后汉书·马援列传》有记载道:“马援好骑,善别名马,于交趾得骆越铜鼓,乃铸为马式,还上之。”①讲述的是马援在军事活动中获得骆越铜鼓,后把骆越铜鼓熔了,改铸成马的模型,战争结束后,马援班师回朝,将马的模型献给汉光武帝的故事。南宋时期的范成大在其所著的《桂海虞衡志》中的《志器·铜鼓》条中说:“铜鼓,古蛮人所用……相传为马伏波所遗……满鼓皆细花纹,极工致。四角有小蟾蜍。”②这里不仅介绍了使用铜鼓的骆越民族(壮族的祖先)和在民间流传的“马援制鼓”的传说,还描述了鼓面及鼓身饰有花纹、鼓面四角塑有青蛙等细节。同样是南宋时期的周去非在《岭外代答》卷七乐器门“铜鼓”条记载:“广西土中铜鼓……其制正圆,而平其面,曲其腰……面有五蟾,分据其上。周围款识,其圆纹为古钱……各以其环成章,合其众纹……铜鼓大者阔七尺,小者三尺,所在神祠佛寺皆有之。”③周去非在文中不仅介绍了铜鼓的形制特点、纹饰花样、尺寸大小、铜鼓鼓面上神情各异的蟾蜍,还阐述了人们将铜鼓摆放在寺庙祠堂中供奉敲击的习俗。

相关资料显示,东兰地区现存的612面铜鼓中,属麻江型铜鼓数量最多。麻江型铜鼓,以1954年在贵州省麻江县一座古墓中出土的铜鼓为代表而得名。相对其他类型的铜鼓,麻江型铜鼓的特点是:体型微扁并且较为矮小,其鼓胸略大于鼓面,鼓面微微沿出鼓颈部,通体曲线柔和,除了鼓腰的中部有一道凸起的棱线,没有别的明显的分界标志,此棱线将整个鼓身平分为上下两节,并且此类型鼓的鼓胸通常有两对偏耳④。麻江型铜鼓属滇桂系统的晚期类型,系由万家坝、石寨山、冷水冲、遵义等类型铜鼓一脉相承发展而来,其铸造的年代大约在宋代至清末。

(二)铜鼓的主要用途

铜鼓起源于铜釜,原本只是炊煮的器皿,因为敲击才具备了乐器的功能,然后从炊具中脱离出来成为独立的乐器,因此在铜鼓发展的初期,铜鼓是兼备音乐功能的炊具。因为铜鼓通体金属,敲击时产生的声音响度和辐射范围较大,因此在古代战争中也常常被用于指挥作战,或作为君臣间传递信息的工具。也因为铜鼓独特的音响,古人认为铜鼓能“通神”,因此铜鼓又成为祭祀活动中不可或缺的“神器”。随着年代的发展,铜鼓用途逐渐日常化,除了祭祀时使用,也用于节日庆典、婚丧嫁娶等重大活动中。

(三)铜鼓的演奏形式

铜鼓作为演奏乐器,有着丰富的演奏形式,这些演奏形式,伴随着铜鼓持有者的传承和保护,至今仍沿用在各种节日节庆、婚丧嫁娶仪式当中。

1.铜鼓合奏

铜鼓合奏通常是将四面音高不同、音色相近的铜鼓进行编组演奏,四面通常是一公一母音色相近两对。演奏时会在空旷的地方支起一个长条架子,四面铜鼓用麻绳悬挂在长条架子上,或者四面铜鼓单独悬挂于不同架子上,鼓面统一朝一个方向,演奏者站在鼓身左侧面,右手持鼓槌敲击鼓面中心,敲出铜鼓固有的音高,左手持石头或其他硬物击打鼓腰(如图1)。四人依次敲打铜鼓,节奏不在一个鼓点上,一般顺序为1-3-2-4,或1-4-2-3。按照一定节奏和速度依次敲打发出来的声音(节奏和速度一般由第一面铜鼓的演奏者即最左边铜鼓的演奏者决定),具有四声部合奏的效果,声音清脆洪亮,辐射范围大。这种演奏方式也是东兰地区民间婚丧嫁娶、节日节庆等场合最常见的演奏方式。

图1 四面铜鼓合奏

2.一面皮鼓两面铜鼓合奏

一面皮鼓与两面铜鼓合奏的演奏形式主要流行于广西的天峨县和都隆县一带。两面铜鼓视为一对,具有“一公一母”的文化含义。演奏时,两面铜鼓按正常用绳子悬挂在架子上,皮鼓则放置在两面铜鼓的中间。演奏方式与上述合奏时的演奏方式一致,皮鼓在演奏中处于主导地位,指挥控制着整个演奏的速度和节奏。皮鼓的演奏者在演奏中常常伴有一些演奏花样,譬如跨腿击鼓等等。

3.一面木鼓一面铜鼓合奏

这种演奏方式多见于苗族的丧葬仪式当中。在仪式中,假如棺木置于家中,则铜鼓和木鼓都悬挂在家中的房梁上敲打;假如棺木在院子中,铜鼓和木鼓则用架子挂在院子里敲打。

铜鼓有着洪亮的和金属特有的清脆音色,结合其独特的外形和复杂的结构,其演奏形式上还有着很大的发展空间。

二、麻江型铜鼓的形制及发声特点

(一)麻江型铜鼓的形制特点

1.外形特征

铜鼓都由鼓面、鼓胸、鼓腰、鼓足四个部分组成,麻江型铜鼓鼓型矮小,鼓面小于鼓胸,整体造型柔和,除了通常的四个部分外,胸部常常有两对突出的扁耳。麻江型铜鼓的鼓面中心饰有太阳纹以及各式精美纹饰和数量不一的乳钉,太阳纹光芒的粗短、纹饰的样式和乳钉的数量随年代不同而不同。鼓面的中心饰太阳纹是后来制鼓者的审美的变化,而将之进行改变而来,主要是为了给演奏者指示打击位置⑤。如图2所示,其鼓胸还有饰有一圈铆钉,作为装饰,鼓身和鼓足的部分有不同的纹饰花样,通体表面纹饰花样种类繁多,图示精致美妙,这主要是因为麻江型铜鼓是类型偏晚的铜鼓,铜鼓铸造的工艺发展到后期越来越成熟,人们的审美也更贴近现代的风格。

图2 麻江型铜鼓的形制特点

根据现有的数据和笔者在东兰铜鼓收藏馆所测量的数据显示,麻江型铜鼓的鼓面直径在420毫米到530毫米之间,鼓身高度在230毫米到300毫米之间。根据鼓面直径与鼓身高度的比值可知,鼓面直径在500毫米以上的铜鼓,其比值偏大,数值≥平均值(1.75~1.87),鼓面直径在500毫米以下的铜鼓,其比值偏小,数值≤平均值(1.75~1.67)。

2.定音和调音

乐器都需要定音和调音,铜鼓也不例外。但是由于铜鼓的形制特点以及最初功能用途的特殊性,其调音方式也较为复杂。从铸造之初的合金比例,到铸造成功之后通过改变铜鼓的厚度都可达到调音的目的,但是这两种方法都需要专业的调鼓师通过精密的计算和审慎的操作之后才能达到效果。且关于铜鼓的铸造方法调音技术,自古就有“传于子不传于女”的说法,更让铜鼓的调音蒙上了神秘的面纱。

史料《广东新语》中有记载道,“诸工不善取音,每铜鼓成,必置酒延铜鼓师。师至,微以药物焠脐及鼓四旁,稍挥冷锤攻之。用力轻松,不过十余锤。”这其中讲述的就是在铜鼓做成之后,铜鼓调音师对其调音的过程。关于铜鼓的调音,李世红和万辅彬先生在其《麻江型铜鼓调音初探》⑥中作了详尽的阐述,本文就不再赘述。

(二)麻江型铜鼓的声学构造

麻江型铜鼓音色清脆、声音洪亮、余音较长,明亮清脆的音色使人听了心情愉悦,身体振奋,相比较其他类型铜鼓而言,麻江型铜鼓敲击时所发出的声音是独具特色的,这大概也是其深受广西人民喜爱并世代相传的原因之一。

“乐器的机械构造是按照机械学的理论所梳理成的构造,这种构造是乐器在物质世界的存在形态,是摸得着、看得见的;而声学构造是乐器在思维领域的存在形态,看不见、摸不着,但它是乐器的灵魂。”⑦总体来说,麻江型铜鼓的机械构造简单明了,但在声学构造方面,则如田泽林老师所说的“看不见、摸不着”,并非一目了然。

作为一件乐器,必须要满足以下几个要素:让人在生理上可操作、听感上是悦耳的、在工艺上是可以制作的,等等。在此基础上,要想有更长远的发展,还必须要考虑其音乐方面的性能特点,即音高、音长、音色等要素。在乐器声学的研究角度下,乐器一般由振动体、激励体、共鸣体、调控装置这四个部分构成。⑧在这四个部分当中,振动体和激励体属于必需部分,其余部分则会根据不同乐器的实际情况有所增减。

1.振动体

振动体即承受外力所施加的能量并产生振动的部分,作为板体打击乐器,铜鼓的板面(鼓面)是它的振动体。根据美籍德国音乐家萨克斯(C.Sachs,1881—1959)和奥地利音乐学家霍恩博斯特尔(Erich vofi Hornbostel,1877—1935)对乐器分类的办法,可以将铜鼓归属于体鸣乐器大类中的击奏乐器。铜鼓发音的音高主要由振动体——铜鼓板面(鼓面)的振动频率来决定,铜鼓板面的振动状态与频率变化有着密切关系。

2.激励体

图3 鼓槌1

铜鼓的激励体为鼓槌,即鼓槌通过对鼓面施加能量激发振动。在铜鼓的演奏过程中,其产生振动方式属于一次性激发体鸣振动方式,即敲击一次只发出一个音,并且没有持续施加的能量,但其声音仍具有悠扬长久洪亮的特点。笔者在田野调查中得知,东兰县的铜鼓演奏者常用的鼓槌有两种,一种是布条包裹木棒而成的(图3);另一种是中间为较硬的橡胶材质的类圆柱形长条,四周由编织品包裹,最后用一层红布包裹而成的(图4)。当地人们对鼓槌的材质形状没有明确的要求,认为“能敲好声音”便可作为鼓槌,而笔者对现有文献进行查阅后发现,关于鼓槌材质对铜鼓音色是否存在影响方面目前尚无相关研究。

图4 鼓槌2

3.共鸣体

共鸣体即辅助振动能量扩散的部分,铜鼓鼓身便是铜鼓的共鸣体。任何单纯的板振动所产生的声音辐射范围都是有限的,音量常常也相对较小,因此大部分板振动乐器都需要经过共鸣体的辅助振动来放大板振动的声能,因此共鸣体的材质与结构对乐器的音量大小、辐射范围及角度具有直接影响。此外,共鸣体往往还可以增强某一频率或频段的能量,在提升乐器的响度和辐射范围的同时,还可以得到特殊的音色,控制得当就可以起到改善整体音色的良性作用。在演奏中,当鼓槌敲击鼓面,铜鼓进行板振动的时候,鼓身也随其产生振动,并且带动鼓身所形成腔体(共鸣腔)内的空气一同振动(图5)。通常情况下,鼓身的大小会直接影响声能的扩散,鼓身越大,产生的共鸣越大,则音量越大、辐射范围越大,反之则越小。

图5 共鸣腔体

4.调控装置

对乐器的音响和演奏性能加以控制的部分称为调控装置。铜鼓作为一件相对特殊的乐器,从外观形制上来看,并没有明显的调控装置。但前文已提及,自古就有铜鼓铸造成功后请铜鼓师调音的记载。影响铜鼓频率的因素主要有合金材料比例、铜鼓鼓面半径以及鼓面厚度三点。一旦铜鼓铸造完成,合金比例、鼓面半径就已确定,无法进行调控。而改变铜鼓的鼓背面厚度,则成了有效调控铜鼓音响的手段。学术界已有多篇文章用实验论证鼓背面的刮痕极有可能是调鼓师在调音时所产生的刮痕。

三、麻江型铜鼓的音频采样

音高、时值、音量、音色是影响乐音特性的四个基本要素,乐器声学中所对应的参量则分别是频率、时域特征、振幅、频域特征。因此,对乐音频率、时域特征、振幅、频域特征等方面的测量分析,有助于我们更直观、科学地了解这件乐器。

(一)前期准备

明确声学测量的目的与内容,为采录铜鼓音频制作录音方案,提前确认可采录的铜鼓数据、信息等,以保证最终得到能反映铜鼓声学特征的科学音频数据。

1.录音设备的选择

随着录音行业的发展,录音设备越来越多样化,对于用在音频采样的录音设备,我们应当首选性能可靠稳定、保真度高的,通过多方考量比较之后,笔者选用的是美国Earth Works公司的M30测量专用电容传声器。平直的频响曲线可以确保在采样过程的第一步上,不会因为拾音设备自身的响应曲线,对音色产生不必要的渲染,保证了采样铜鼓音频的原始性。在整个采样及分析过程所使用的软硬件主要包括:Earth Works M30话筒、MacBook Pro计算机、RME Fire Face 400 音频卡、AKG K272监听耳机、Pro Tools、Adobe Audition、Sonic Visualiser、声压计等。

2.采样对象的选择

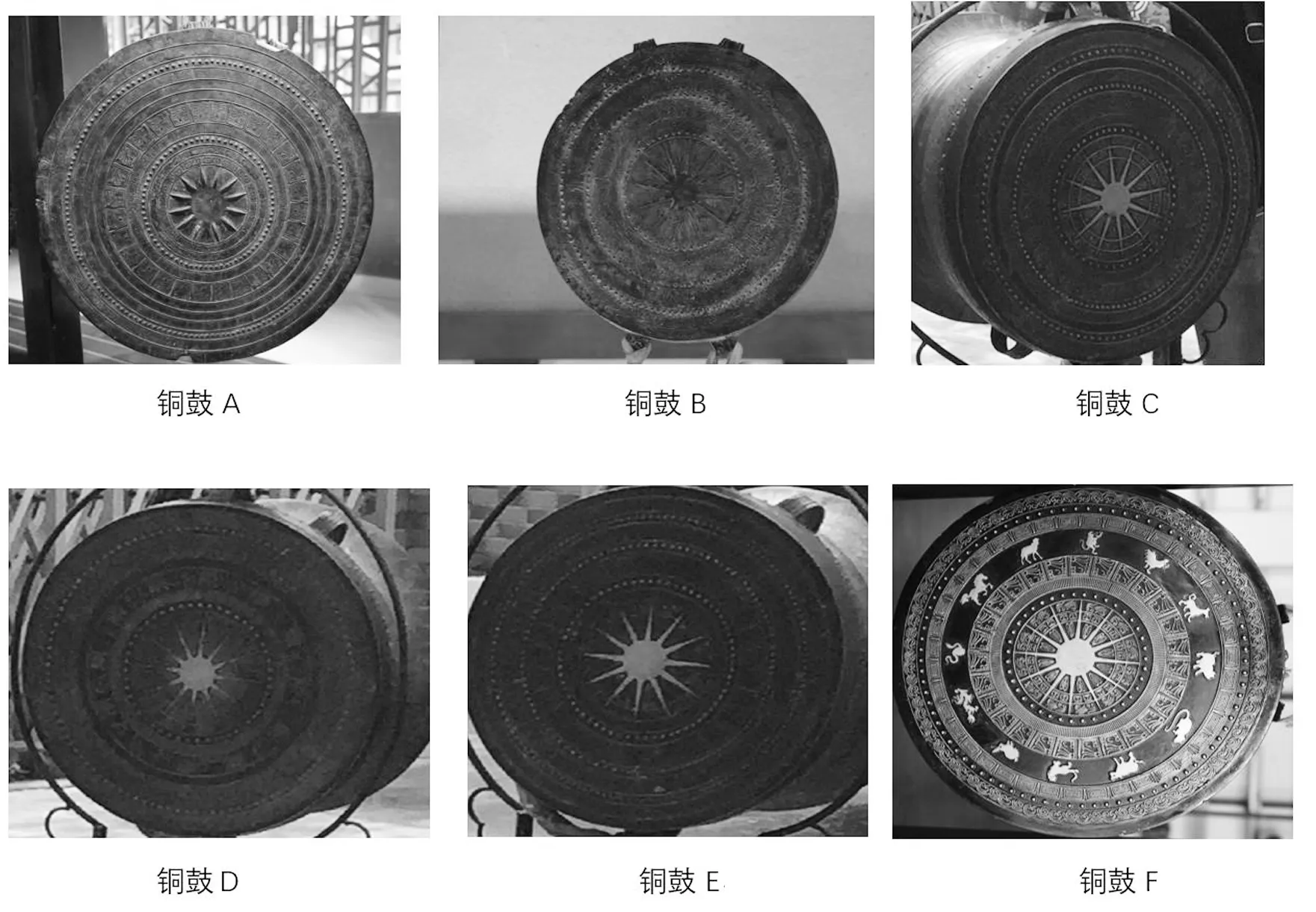

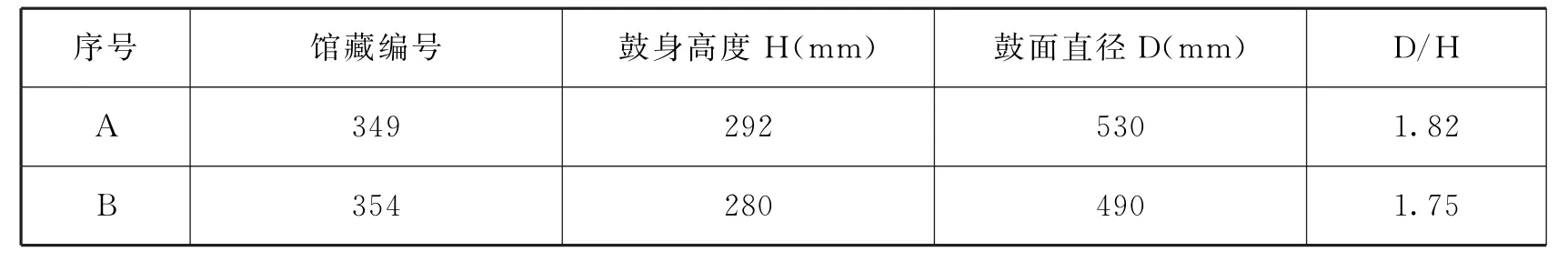

根据东兰民间铜鼓展示中心黄文副馆长的介绍,现在还在使用的壮族铜鼓中超过90%为麻江型铜鼓。经过比较,笔者从东兰地区的麻江型铜鼓中选出了形制较为接近、保存较为完好的六面作为本文的研究对象,依次命名为铜鼓A——铜鼓F(图6),物理参数见表1。根据铜鼓按纹饰花样分期的办法⑨,铜鼓A属于早期麻江型铜鼓,铜鼓B属于中期麻江型铜鼓,铜鼓C、D、E属于晚期麻江型铜鼓,铜鼓F为近代新制麻江型铜鼓。特别值得一提的是,铜鼓C、D、E目前仍被使用于各节日庆典仪式中。

图6 采样涉及的六面铜鼓

表1 本文涉及麻江型铜鼓尺寸数据表⑩

序号 馆藏编号 鼓身高度H(mm) 鼓面直径D(mm) D/H C 民间收藏 270 460 1.70 D 民间收藏 270 500 1.85 E 民间收藏 270 500 1.85 F 馆藏非传世铜鼓 280 520 1.85平均值 270 488 1.80

3.采样环境及采样人员

时间:2017年8月25日

地点:东兰民间铜鼓展示中心(广西河池市东兰县新城路11号)、室外(广西河池市东兰县曲江路45号附近)

录音指导:华伟

录音人员:覃娇、黄丝丝、钟海

击奏人员:华伟(铜鼓展示中心黄文副馆长指导)。

图7 铜鼓音频采录过程

(二)采样内容选择

采样的素材均为铜鼓单音,通过三种力度,即pp(很弱)、mf(中强)、ff(很强)分别敲击采样铜鼓进行录音。对三种力度的定义为:pp指的是尽可能保证发音清晰的情况下,力度稍小的敲击;mf指的是中等力度;ff指的是在保证发音清晰无破音现象情况下、不粗鲁地使用最大力度进行演奏。根据演奏经验丰富的黄文副馆长及多位民间铜鼓演奏者的反馈,mf(中强)力度更接近平时演奏常用的力度。录制过程中,为保证得到最佳的采样数据,敲击者敲击的角度不变、高度不变,且始终由同一敲击者敲击。

(三)音频采样过程

1.为了有效地拾取铜鼓的直达声,根据演奏者的演奏形式、人耳的等响曲线规律,综合了专业铜鼓乐手的建议以及录音环境的声场条件,将传声器摆放的位置设置在距声源50厘米处,传声器振膜与鼓面呈90°角正指向鼓心,确保能记录下铜鼓最真实的声音。

2.在录制之前,多次用声级器确认敲击力度,确保不同铜鼓之间的声级误差在正负5dB之内。

3.在录音过程中,击奏者使用pp、mf、ff力度分别击奏三次,击奏人员按照计划力度敲击铜鼓鼓心,铜鼓起振至监听耳机完全监听不到铜鼓声音后,停顿5秒左右,开始敲击第2次,所有采样铜鼓以此方法采录3遍,保存音频文件。

四、麻江型铜鼓的音频采样分析

物理声学认为,物体在做复合振动时所产生的每一个成分都称为“分音”;而音乐声学认为,一个音乐声是由基音和泛音组成的,这些振动体产生的基音和泛音之间经常构成整数倍关系,听起来比较和谐,故又统称为“谐音”。这些构成整数倍或接近于整数倍的声音关系,正是决定音色的重要因素。因此,我们就可以根据音频所展现出来的频谱特征进行分析,直观明了地研究谐音之间的关系,进一步了解铜鼓音色的特点。

德国物理学家赫姆霍兹(H.V.Helmholtz,1821—1894)于1877年提出了谐音列与听感之间存在的四种相关规律:a.谐音数量少的乐音,通常情况下听起来非常轻柔动听,但是低频相对暗淡;b.谐音数量在6个以上的乐音,通常听起来更圆润饱满,具有乐音性质;c.谐音数量为奇数的乐音,通常听起来比较空洞,如果所有谐音能量中,基频能量最强,该乐音的整体听感仍比较丰满,反之则相对单薄;d.在所有谐音中,如果第6、第7谐音能量很强,那么该乐音往往音色极为突出,并且声音听起来短促不圆润。⑪;随着学界对物理声学的深入研究,越来越多的学者对谐音列与听感之间存在的规律研究总结,目前对于谐音分布规律较多的说法是:谐音数量越多,其声音越饱满、圆润,反之则干瘪、粗涩;高频段谐音的数量越多、能量越强,其音色就越明亮,反之则音色暗淡;基音处于中、低频段,且能量较强,则音色有厚重感,也称为声音比较“厚”,反之则音色就比较单薄没有力度感。这就是为什么即使谐音数量相近甚至相同,但是音色却依然“天差地别”原因。作为笔者音色研究的指导思想,赫姆霍兹提出的谐音关系规律,在采集的六面铜鼓的音色中均得到了印证。

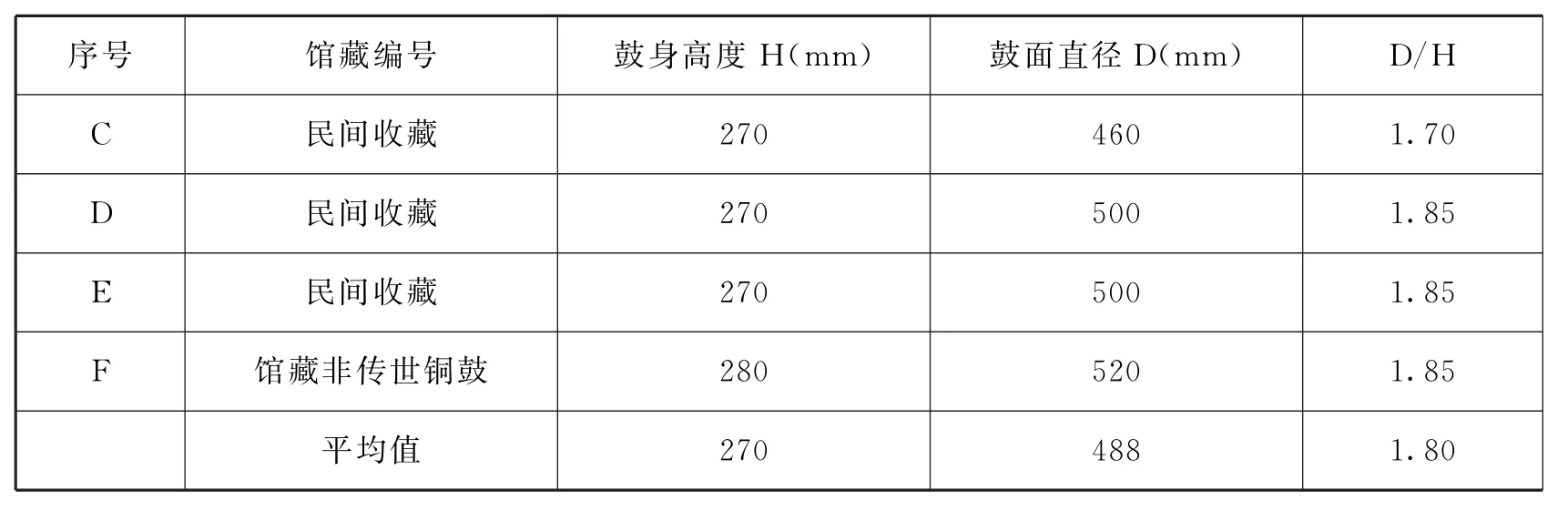

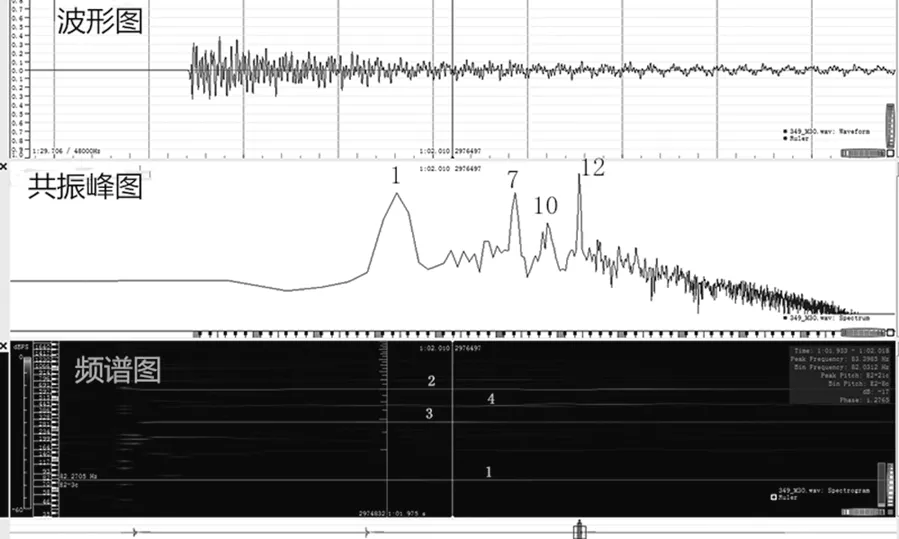

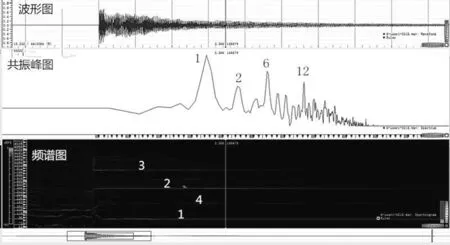

下列各图是通过音频分析软件Sonic Visualiser,分析mf力度下采样的音频,所展现出来的波形图、共振峰图和频谱图。波形图显示该声音的机械振动状态;共振峰图显示的是谐音的共振峰峰值,图中标记的数字代表该峰值是第几谐音;频谱图中,横坐标表示的是每个谐音的强度关系,纵坐标表示的是谐音的数量以及谐音的频率,图中标记的数字表示的是该谐音的能量强度排序,图片依次为铜鼓 A——铜鼓F。

(一)铜鼓A采样分析(图8)

图8 铜鼓A采样分析图

铜鼓A在开始振动的阶段,光谱图中呈现出多条清晰分布在各个频段之间但持续时间很短(约1s左右)的分音。在振动的过程中,又出现多条清晰但与基音不成整数倍关系、持续时间长短不一的分音。且在四个持续时间较长、能量较强的分音中,能量强度第三的分音即第10谐音有多处微小共振峰,其持续振动的分音频率亦发生改变,由448 Hz(A4+31c)变为467Hz(A+7c)。铜鼓A的基频是83 Hz,音高为E2+13c,在所呈现出来的四条能量最强的谐音中,能量最强的是基音,第12谐音(662Hz E5+8c)能量稍稍次于基频最强,两个能量最强的谐音构成纯八度音程,是一个极完全协和音程关系。两个能量最大的谐音对铜鼓的声音色彩产生很大影响,但在振动过程中出现的多条不规则的分音往往也能产生不可忽视的影响。可以看出,铜鼓A能量强的谐音集中出现在800Hz以下的中低频,没有显现高频谐音。结合主观听感,可以定义其音色特点为不够饱满圆润,有厚重感和较明显的噪声感。

(二)铜鼓B采样分析(图9)

图9 铜鼓B采样分析图

铜鼓B的基频是150Hz,音高为D3+41c,在光谱图中清晰显现的四个能量最强的谐音中,基音能量最强,能量次之的是第8谐音577Hz(D5-29c),与基音构成纯八度关系,是个极完全协和音程;而能量强度第三的第3谐音与基音构成的是一个纯五度音程,为完全协和音程。铜鼓B几个能量大的谐音与基音构成的关系,都是完全协和或极完全协和的音程。该音的谐音集中分布在300 Hz到1500 Hz的中频段之间,又因带有较强的第7和第8谐音的复合音,音色极为突出,但听起来比较粗涩、短促,由此可以定义铜鼓B采样的音色具有明亮悦耳、有力度但较短促的特点。

(三)铜鼓C采样分析(图10)

图10 铜鼓C采样分析图

铜鼓C的基频也是150 Hz,音高为D3+48c,音高与铜鼓B仅差几个音分,但频谱图所呈现出来的谐音关系二者却相差甚远。从频谱上的共振峰来看,基音的能量与铜鼓B一样,是最强的,但是与其不同的是,第二强的是第4谐音571Hz(D5-46c),它与基音构成的也是极完全协和音程。再看几个较强的谐音与基音构成的音程关系——第2谐音287Hz(D4-39c)与基音构成极完全协和音程关系,第3谐音与基音构成一个纯五度,完全协和关系。与铜鼓B明显不同的是其能量最强的两个谐音是基音和第4谐音,不是容易造成音色粗涩、短促的第6或第7谐音,并且谐音能量集中在1000Hz以下的中低频段。因此结合主观听感,可以定义其音色特点为:圆润厚重,有力度感。

(四)铜鼓D采样分析(图11)

图11 铜鼓D采样分析图

铜鼓D的基频是114Hz,音高为A2-37C,铜鼓D的基音和第2谐音的能量都非常强,并且构成一个极完全协和的纯八度音程关系,在频谱中峰值明显高于其他谐音的四个谐音(基音、第2、5、8谐音)与基音均构成极完全协和或完全协和音程。该音能量集中在800Hz的中低频段,谐音集中分布在350-1200 Hz的中频段,因此铜鼓D呈现出浑厚有力,圆润饱满的音色特点。

(五)铜鼓E采样分析(图12)

铜鼓E从频谱图中的5个能量最强的谐音可以看出,它的基音能量是最强的,其次是第5谐音(341Hz-39c),这两个谐音构成极完全和谐音程,谐音能量集中300Hz以后的低频段,集中分布在350Hz到1500Hz的中频段。表现出来的音色特点为:圆润厚重、有力度感。

图12 铜鼓E采样分析图

(六)铜鼓F采样分析(图13)

图13 铜鼓F采样分析图

铜鼓F是新制铜鼓,其铸造工艺却没有前五面传世铜鼓成熟精细。从共振峰可以明显看到它显现出来的每一个谐音都不是完全平直的,在四个能量最强的谐音中,基频的能量最强96 Hz(G2-21c),其次是第6谐音,第6谐音在振动发音的过程中极不稳定,从开始振动到完全释放一直在379Hz F4+46c与381 Hz G4-48c这两个音高之间来回浮动,因此第6谐音与基频可以构成两个音程,一个是减八度,另一个是纯八度。并且标记出来的四个谐音,与基音构成的都是极不协和或不协和音程,能量最强的两个谐音都属于低频段,因此该采样表现出有力度但强不协和的音色特点。

结合前文所述,整理以上6张图片信息可得出表2。

由以上分析可知,虽然六面采样铜鼓均为麻江型铜鼓,外形体积相差甚小,但是声能的分布以及泛音的数量、关系等却全然不同。除了几个能量最强的谐音与基音之间的音程关系会影响音的音色,能量最强的谐音之间的音程关系同样会对音色有影响,整理它们能量最强的谐音之间的音程关系可得下表:从6面铜鼓的谐音音程关系可以看出:

表2 五个能量最强谐音的频率和对应音高(按照谐音强度排序)

表3 五个能量最强的谐音之间构成的音程关系(单音程)

1.铜鼓A的前五个能量最强的谐音,构成两个减八度音程,呈极不协和音程关系的原因,笔者推测主要因为1号铜鼓有两处轻微破损,打破了铜鼓的完整性,造成铜鼓形制发生了细微变化,直接影响铜鼓的谐音音列以及能量分布,因此出现极不协和的音程关系。

2.铜鼓B、C、D、E标记出来的前五个能量最强的谐音之间,构成的音程都是协和音程。

3.除了铜鼓F的基音与能量第二强的谐音构成的音程关系不是纯八度外,其余五面铜鼓都呈现纯八度关系。笔者推测,铜鼓F两个能量最强的谐音没有构成纯八度关系不排除以下原因:

1)鼓面发生氧化,鼓表面成分发生变化,铜鼓音高发生偏差;

2)铜鼓鼓面厚度发生改变,铜鼓音高发生偏差;

3)铸造之初合金成分没有调配好;

4)其他不可预测原因。

铜鼓F的相关资料显示,铜鼓F是新制铜鼓,使用年限不超过三年,相对其他五面铜鼓的几十年上百年的使用时间,铜鼓F的氧化程度理论上来说应该是最低的,因此造成能量最强的两个谐音没有构成和谐音程的主要原因可以排除氧化使音高偏离。而针对鼓面厚度发生改变使音高产生偏差的假设,也可排除在主要原因之外,6号铜鼓的鼓面平整,没有明显凹陷,在田野考察过程中笔者也多次向黄文副馆长确认(铜鼓F属于铜鼓展示中心收藏),铜鼓F自出厂使用之后没有经过鼓面厚度的调整。从而我们可以进一步推测,造成铜鼓F两个能量最强的谐音没有构成纯八度关系的主要原因可能是制造之初的合金成分不合理。

总结以上分析,我们可以得出:铜鼓的谐音数量与谐音强度关系、音程关系直接影响铜鼓的声音特点,且同样呈现谐音数量越多,声音越饱满、圆润;高频谐音数量越多、能量越强,其音色就越明亮,反之则音色越暗淡;中、低频基音如果能量较强,则音色有厚重感,也称为声音比较“厚”,反之则音色就比较单薄没有力度感的规律。铜鼓的起振时间与其板面材料、激励材料的软硬程度有直接关系。铜鼓的音色有着强厚重感的特征;由于敲击是一个瞬发性的动作,因此铜鼓在发音过程没有持续施加的能量,这是铜鼓没有持续阶段的主要原因。

上述测量,揭示了铜鼓的音色正如德国哲学家莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646-1716)说过的“万物莫不相异”,出现两面完全相同的铜鼓是不可能的,纵然是两面鼓面直径、鼓身高度完全一样的铜鼓,也会因为铸造者的铸造工艺等主观因素以及各种无法预判的客观原因而导致其产生细小差异,因此出现了铜鼓D和铜鼓E这两面音高几乎相同的铜鼓,却有着不一样的音色特征。也从侧面证明,铜鼓的音色与铜鼓的生产时期没有必然的联系,而与铜鼓的完整性、铸造工艺有关系。

结 语

铜鼓,这一融入壮族人民血脉、传承壮族民族文化的乐器,是壮族族群文化的重要代表。随着铜鼓文化影响力的不断提升、铜鼓知名度的不断扩大,这个代表壮族文化的乐器等待着我们从更多不同的角度揭开它的面纱、丰满它的形象。

铜鼓各合金成分的稀有性,铸造工艺的神秘性,调音技术的专业性,使用环境的庄严性,都注定了铜鼓独具特色的存在。即使历经了数千年岁月的洗礼,壮族地区至今仍在各类节日节庆活动中频繁使用铜鼓,这也充分体现了壮族人民对传统文化的传承和保护,展现了我国劳动人民的智慧以及传统文化的美学思想,奠定了我国民族乐器焕发无限的生机、散发强大的魅力的人文基础。同时作为广西的名片之一,铜鼓也必将在发展“一带一路”建设、实践习近平新时代中国特色社会主义思想的道路上发挥更重要的意义。

最后,一并感谢笔者的硕士研究生覃娇、钟海、黄丝丝同学在长达两年的课题研究和论文写作过程中所做的大量工作以及所有朋友们为研究工作提供的帮助。

注释:

①[汉]范晔:《后汉书·马援列传》。

②[宋]范成大著,严沛校注:《桂海虞衡志校注》,广西人民出版社,1986,第41页。

③[宋]周去非著,杨武泉校注:《岭外代答校注》,中华书局,1999,第254页。

④蒋廷瑜、廖明君:《铜鼓文化》,浙江人民出版社,2007,第30页。

⑤汪宁生:《铜鼓与南方民族》,吉林教育出版社,1989,第107页。

⑥袁华韬、万辅彬:《麻江型铜鼓调音初探》,载《广西民族学院学报》,2006年第4期。

⑦田泽林:《乐器的声学原理及其应用》,载《演艺设备与科技》,2006年第2期。

⑧韩宝强:《音的历程——现代音乐声学导论》,人民音乐出版社,第136页。

⑨蒋廷瑜:《铜鼓文化》,浙江人民出版社,2007,第30-31页。

⑩馆藏且是传世铜鼓有固定编号,民间收藏或非传世铜鼓无固定编号。

⑪; Helmholtz,On the Sensation of tone as a physiological Basis for The Theory of Music,4th ed.Tran.by A.J.Ellis.New York,Dover,1954.