氟吡菌酰胺与啶菌噁唑混配对灰葡萄孢的联合毒力

赵建江 毕秋艳 牛慧慧 吴 杰 路 粉 王文桥 韩秀英

(河北省农林科学院植物保护研究所,河北省农业有害生物综合防治工程技术研究中心,农业农村部华北北部作物有害生物综合治理重点实验室,河北保定 071000)

灰葡萄孢(Botrytis cinerea)可以侵染番茄的茎、叶、花和果实,引起灰霉病,在设施番茄上尤为严重(纪军建 等,2012)。化学防治仍是生产上控制灰霉病的重要手段,但由于化学药剂的频繁使用,且灰葡萄孢属于高抗性风险病原菌,该病菌已经对苯并咪唑类的多菌灵、N-苯氨基甲酸酯类的乙霉威、二甲酰亚胺类的腐霉利、苯胺基嘧啶类的嘧霉胺等产生了抗性(Sun et al.,2010;刘圣明 等,2014)。因此,开发新型高效杀菌剂及其复配制剂对于控制灰霉病的危害及延缓灰葡萄孢的抗性具有重要意义。氟吡菌酰胺是由拜耳公司开发出的新型琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂,该杀菌剂可防治70多种作物病害,其中对灰霉病菌、白粉病菌、核盘菌和丛梗孢属病菌引起的病害有特效(严智燕,2009;Fought et al.,2009)。啶菌噁唑是由沈阳化工研究院开发的新型麦角甾醇合成抑制剂类杀菌剂,对灰霉病菌、叶霉病菌、桃褐腐病菌具有良好的抑菌活性(马建英 等,2009;Chen et al.,2012)。本试验以高抗多菌灵和乙霉威的灰葡萄孢双抗菌株为靶标,测定氟吡菌酰胺与啶菌噁唑不同配比对灰葡萄孢的联合毒力,旨在筛选出两种药的最佳增效配比,为灰霉病的防治及抗性治理提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试菌株:灰葡萄孢菌株XSZH1(高抗多菌灵和乙霉威)、XSHF6、XSHF2、17RC12和XSHF7由河北省农业科学院植物保护研究所杀菌剂课题组分离保存。供试药剂:96%氟吡菌酰胺原药和41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂(SC),购于拜耳作物科学有限公司;90%啶菌噁唑原药和25%啶菌噁唑乳油(EC),购于沈阳科创化学品有限公司。番茄品种:东圣,由陕西东圣种业有限责任公司生产。

1.2 试验方法

1.2.1 氟吡菌酰胺与啶菌噁唑混配对灰葡萄孢的联合毒力测定 采用菌丝生长速率法(孙广宇和宗兆峰,2002),分别将适量氟吡菌酰胺和啶菌噁唑原药溶于丙酮,制成浓度为1×104mg·L-1的母液,然后按照2∶1、1∶1、1∶2、1∶3和1∶4的质量比混合,得到不同配比浓度为1×104mg·L-1的混合液。进而用无菌水将母液进行系列稀释,与PDA培养基按体积比1∶9的比例混合,制成含药平板,含氟吡菌酰胺的平板浓度分别为 50、10、5、1、0.5、0.1 mg·L-1,含啶菌噁唑及其混剂的平板浓度分别为5、1、0.5、0.1、0.05、0.01 mg·L-1。 将 XSZH1 菌 株直径为5 mm的菌饼,倒置转接到各含药平板中央,每皿1个菌饼,每处理3次重复,设溶剂对照和空白对照,于25 ℃黑暗条件下培养3 d,用十字交叉法测量菌落直径,利用DPS软件计算氟吡菌酰胺、啶菌噁唑及其混合物对灰葡萄孢的有效抑制中浓度(EC50)及相关系数,采用Wadley法(韩丽娟 等,1994)计算增效系数,评价联合毒力。

1.2.2 最佳增效组合对不同灰葡萄孢菌株的联合毒力 按照1.2.1的方法,测定氟吡菌酰胺、啶菌噁唑及混合物(质量比2∶1)对其他4株灰葡萄孢菌株的联合毒力。

1.2.3 最佳增效组合对灰霉病的田间药效 田间药效试验于2017年和2018年在河北省徐水区白塔铺村进行,该地区灰霉病每年均有发生。

2017年试验:番茄于1月10日定植,棚室栽培,低温时烧煤升温,每667 m2定植约3 500株。试验设6个处理,分别为41.7%氟吡菌酰胺SC与25%啶菌噁唑EC混合物(质量比2∶1)250、200、150 g·hm-2(均为有效剂量,下同);41.7%氟吡菌酰胺SC 250 g·hm-2;25%啶菌噁唑EC 300 g·hm-2和清水对照。各小区采用随机区组排列,每处理4次重复,小区面积13 m2。3月2日第1次施药,3月10日和18日分别进行第2次和第3次施药,共用药3次。采用顶能牌背负式电动喷雾器进行均匀喷雾,药液用量为900 L·hm-2。

2018年试验:番茄于1月30日定植,试验处理及种植模式与2017年相同,3次施药时间分别为3月7日、3月16日和3月23日。

病情调查参考农药田间药效试验准则(GB/T 17980.28—2000),施药前灰霉病零星发生,病情基数视为0。末次用药后7 d调查发病情况,每小区随机5点取样,每点调查2株,调查每株全部果实的发病情况。计算病情指数及防效。

1.2.4 数据统计与分析 采用DPS 7.05版数据处理软件进行分析,采用邓肯式新复极差法(DMRT)进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 氟吡菌酰胺与啶菌噁唑混配对灰葡萄孢的毒力增效作用

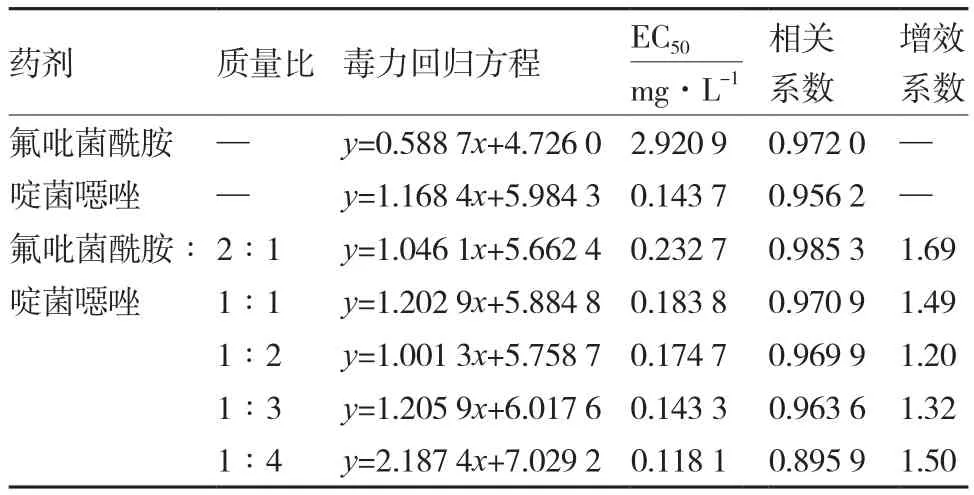

氟吡菌酰胺与啶菌噁唑不同配比混合物均对高抗多菌灵和乙霉威的双抗菌株XSZH1表现出较高的毒力作用。氟吡菌酰胺与啶菌噁唑质量比为2∶1和1∶4时,增效系数分别为1.69和1.50,对灰葡萄孢具有毒力增效作用,其他各配比的增效系数为1.20~1.49,表现为毒力相加作用(表1)。

表1 氟吡菌酰胺与啶菌噁唑混配对灰葡萄孢的联合毒力

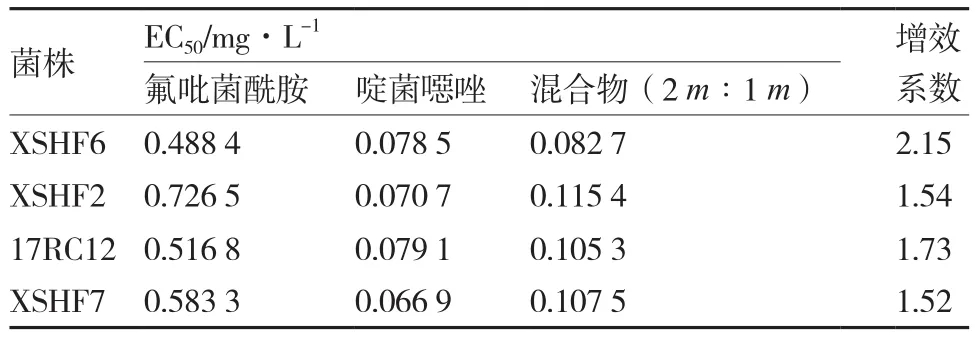

2.2 最佳增效组合对不同灰葡萄孢菌株的联合毒力

从表2可以看出,氟吡菌酰胺与啶菌噁唑以质量比2∶1混配,对XSHF6、XSHF2、17RC12和XSHF7等4个灰葡萄孢菌株具有良好的抑菌活性,均显示出毒力增效作用,增效系数分别为2.15、1.54、1.73和 1.52。

2.3 最佳增效组合对番茄灰霉病的田间药效

2017年的试验结果表明(表3),41.7%氟吡菌酰胺SC与25%啶菌噁唑EC按有效成分质量比2∶1混配田间对番茄灰霉病表现出良好的防治效果,且对作物安全。在混配用量为150、200、250 g·hm-2时,对番茄灰霉病的防效分别为80.50%、87.33%和90.13%,其中混配用量为200、250 g·hm-2的防效显著高于150 g·hm-2的防效。3个混配处理对番茄灰霉病的防效与单独施用41.7%氟吡菌酰胺SC 250 g·hm-2和25%啶菌噁唑EC 300 g·hm-2的防效无显著差异,但混配处理的使用剂量明显低于各单剂。2018年的试验结果与2017年基本一致。

表2 氟吡菌酰胺与啶菌噁唑复配对4株灰葡萄孢的联合毒力

表3 氟吡菌酰胺与啶菌噁唑混配对番茄灰霉病的田间防效

3 结论与讨论

灰葡萄孢具有繁殖快、适合度高和变异大等特点,属于高抗性风险病原菌,已经对多种杀菌剂产生了抗性。将作用机制不同的杀菌剂进行合理混配对灰葡萄孢的抗药性治理及延缓抗药性的产生具有重要意义。本课题组在研究中发现,氟吡菌酰胺与啶菌噁唑在以质量比2∶1混配时,对灰葡萄孢显示出毒力增效作用,且氟吡菌酰胺与啶菌噁唑分别对灰葡萄孢的孢子萌发和菌落扩展具有良好的抑制作用(马建英 等,2009),因此根据刘学敏和李立军(2002)的观点,可以推测二者混配后,因2种药剂分别作用于灰葡萄孢的不同发育阶段,从而显示出增效作用,但2种药剂混配后对灰葡萄孢的毒力增效机制还有待于进一步研究。

本课题组在河北徐水白塔铺村采集分离的番茄灰霉病菌已经对多菌灵和乙霉威普遍产生抗性,且以双抗菌株为主,而氟吡菌酰胺与啶菌噁唑以质量比2∶1混配,在该地仍对番茄灰霉病表现出良好的防治效果,说明该组合可以有效控制已经对多菌灵和乙霉威产生抗性的灰葡萄孢造成的危害。增效组合在有效剂量为150~200 g·hm-2时,对番茄灰霉病的防治效果与单剂没有显著差异,但用药量降低了20%~50%,且对番茄安全。该增效组合在确保有效控制灰霉病危害的同时,大大降低了化学药剂的使用量,确保了番茄的安全生产,同时也降低了2种单剂的选择压,可延缓灰葡萄孢对2种药剂抗性的产生。因此,41.7%氟吡菌酰胺SC与25%啶菌噁唑EC以有效成分质量比2∶1进行桶混或将2种药剂制成复配制剂防治番茄灰霉病,具有较广阔的应用前景。