展现并反思“人类与自然关系”的自然纪录片

冯 欣

人类与自然关系,是一个环境学、动物学、生物学、哲学、伦理学、人类学、生态学等诸多学科相交织的问题。随着地球环境的恶化,人类与自然的关系正日益受到全人类的关注。今天,自然纪录片作为“文化门槛”最低、老少咸宜的片种,最为集中地从视听层面向观众展现大自然的壮观、奇美,展现了生命多样性的美好,与此同时也促使观众不断反思“人类与自然的关系”。

自然纪录片“发生期”摄制理念上的分歧

自然纪录片从最早诞生的一刻起,即是人类对自然的观察,也是人类对自身与自然关系的记录。只不过最开始,人类受限于“天之骄子”“万物之灵”的传统宗教认识,将自然视为无限“索取”与“征服”的对象。因此,19世纪末期照相术发明之后,少数人带着摄影机,以探险为由去世界各地捕捉所谓文明大陆上的人们不曾见过的自然影像。1896年4月23日,在纽约科斯特&比亚尔音乐大厅(Koster & Bial’s Music Hall),为爱迪生短电影系列助兴的是一个32秒的

电影,名为《波涛汹涌的大海》(Rough Sea at Dover),仅是“猛烈撞击的海浪”已让观众屏息凝神。后来的社论显示,《波涛汹涌的大海》是当天晚上最受欢迎的电影,这证明了即使没有野生动物,与自然相关的电影也是最受影院欢迎的作品之一。然而,去拍摄非洲大陆野生动物的摄影师们因为受限于技术和观念,他们带回来的照片背后是大量被射杀的野生动物尸体——想要较近距离地拍摄大象,但是又怕被袭击,只好先杀死大象再拍摄。1897年詹姆斯·怀特拍摄爱迪生制造公司出品的《海狮的家》,描述了海狮在自然环境中进水和出水的画面。这可能是第一部真实的自然电影,与其他欧洲探险队从极地或非洲带回来的动物尸体照片相比较,它至少是一部与野生动物的自然位置和习性相关的作品。[1]但进入20世纪第一个十年之后,随着摄影机的正式诞生和各种摄影技术的次第推出,人类远距离观察、记录动物的游历探险片,很快被人类在真实的自然环境中更近距离接触野生动物的“狩猎远征片”替代。狩猎远征片的手段十分残忍,拍摄者让原住民猎手将野兽驱赶至摄影机前,与此同时摄影师往往在摄影机后面举枪瞄准着扑上来的猛兽……狩猎远征片之所以受到欢迎,主要因为其画面能满足观众的猎奇心理,杀戮与血腥让人感官得到刺激,票房自然不菲。

但是,总有人在商业利润面前选择科学理性,避免伤害。奉行自然纪录片“科学研究价值”的摄制者,如奥利弗·派克(Olive Pike),他在1907年拍摄的《在鸟岛上》(In Birdland)被认为是英国最早的、收费放映的野生动物纪录片。随后他还拍摄了反映海岛上人与鸟的生活的影片《圣基尔达岛上的人和鸟》(St. Kilda,Its People and Birds),以及第一部布谷鸟孵蛋并把未成年的啭鸟从鸟巢中赶出去的电影。在科学观察目的的推动下,先后出现了一些触及人类不易观见的动物生存和活动场面,如1908年,查尔斯·俄本(Charles Urban)拍摄的《两栖动物跳蛙》(Toads-Leeping Batrachians),讲述了青蛙从蝌蚪到成年各个阶段的生活。1910年Percy Smith拍摄的《花儿的诞生》(The Birth of a Flower),用延时拍摄的手法表现了植物的生长画面。1910年,《一只蝴蝶的历程:昆虫生命中的浪漫》(The History of a Butterfly:A Romance of Insect Life)由威廉姆逊电影放映公司出品,描述了蝴蝶和飞蛾的一生。 1914年,澳大利亚摄影师弗兰克·赫尔利在南极洲拍摄了海豚和象海豹。同年的影片《恐怖深渊》(Terrors of the Deep)在巴哈马拍摄,是早期的潜水拍摄电影。可见,后来的自然纪录片题材在这个时期基本上均已涉及。

在20世纪的头一个十年,人类与自然的关系在自然纪录片的摄制上基本形成两条路:一条是在“猎奇”“娱乐”观念主导下,以猎奇、刺激的画面为噱头,追逐商业利益的拍摄道路;另一条是以“科普”“教育”为价值核心的,对大自然的探索与观察性记录。两者最重要的区别在于:前者为了商业目的,往往不顾野生动物的死活,在拍摄时为了血腥刺激时常发生伤害野生动物的行为,更有甚者已经完全偏离了纪录片的“真实”性原则,人为篡改自然生命的实情(如1934年的一部片子为了构成戏剧冲突而吸人眼球,有一段老虎和大猩猩之间的战争“戏”,但有动物科学常识的人会知道,在现实的野生动物世界里,这两种动物是绝不可能相遇的)。而后者本着科学理性的精神,重在通过记录影像去研究自然界生命物种的生命形态及其规律,同时也去发现人类与其他地球物种之间的共存关系。

现代自然纪录片创作观的形成

现代自然纪录片创作观念的形成,得益于20世纪欧洲生物学家对物种观念的更新而引发的人与自然(动物)关系哲学思潮的变化。“人是万物之灵”的“天赋”观念被人类重新从科学的角度审视和思考。作为世界万物当中的一分子,并且是最有能动力的一分子,人类逐步意识到关心其他生命延续、存在的责任和义务。传统宗教意义上的“自然观”和“动物观”慢慢失去了光环,那种强调人类对自然的控制、支配和征服,人存在的价值高于自然的价值,一切价值仅以人类感性偏好的满足为参照的“人类中心主义”受到冲击和质疑。

从“生物中心论”“动物权利论”到后来的“大地伦理学”“生态伦理学”等哲学思潮,学界将它们总称为“非人类中心主义”。将自然和整体环境的生态和谐放在首位,强调整个自然环境的权利与利益,认为不仅仅是动物,山川、植物、大地等非生命自然客体,都应该被予以道德关怀。这种走向终极的广延意义的环境伦理观主张重新建构自然与环境的价值,并认为人类应该以维护生态平衡与和谐为目标来修订现有的制度和习性。1986年,学者保罗·泰勒在《尊重自然》一书中指出,人类和其他一切有感受或者无感受的存在物一样,都是地球生命共同体中的普通一员,与所有物种之间构成有机联系、功能镶嵌的平等依存关系,包括人类在内的所有生命形式都自成目的,都渴望生长、发展和繁衍生命,都有自身的善和固有的价值,都应该受到尊重,这是“最根本的道德态度”。[2]即人类需要将道德关怀扩大到自身之外,扩大到一切可以关注的生命存在物身上,通过认识和了解而予以关怀。以“善”对待大自然,实质上也就是善待人类自身。

随着历史的进步,当人们把不恰当的“人与自然关系”从自然纪录片中减弱到最低时,野生动物、植物、山川河流都被重新归还于自然,再次成为人类观察、研究、欣赏与保护的对象。这对自然历史纪录片日后核心价值的确立定下了大方向。

20世纪50年代,电视作为新媒体出现在人类的日常生活。英国广播公司,也就是我们熟知的BBC,早期成立时(1953年)就开设了一个自然类节目《看》(Look),由自然历史纪录片界著名人物彼得·斯科特(Peter Scott)主持。但由于当时录像技术尚未发明,电视仍是一种直播媒介,《看》是向动物园借来动物在演播室里完成节目直播的。因为借来的小动物不“习惯”演播室的环境和灯光,于是时常会发生主持人绕着演播室追逃跑的小动物这样的事。后来随着技术的革新,BBC将自然类节目从演播室解绑,主持人来到大自然中,与真实环境下生存的野生动物一起录制纪实节目。

1957年,BBC创立了自然历史部(NHU),位于英国西南部的布里斯托市。之后,作为BBC旗下专门制作自然历史纪录片(包括野生动植物、天文地理、人体医学、科学技术等)的部门,它每年大约生产100小时的电视节目和120小时的广播节目。BBC自然历史部是目前世界上自然纪录片最大的生产商,也是这个行业的领导者,主宰着全球自然历史节目市场。1979年《生命的进化》(Life On Earth)是第一部全球拍摄的彩色野生动物影片;1990年《生命之源》(Trials of Life)开始拍摄科学家都没有见过的动物行为,第一次使用调研员……其工作人员团队以科学家为主,许多作品的导演、摄影都有动物学及相关自然科学专业背景,因而生产出来的野生动物系列作品从形式到内容的科学性,始终是世界同类节目质量的标杆。BBC NHU也很擅长与他国相关公司进行跨国合作,将动物纪录片洲际化、国际化。20世纪80年代初,由于美国各地制片人的推动,美国探索频道(Discovery)、美国国家地理频道逐步成了主要播放野生动物电影的频道,并很快成为世界自然历史类纪录片的新贵。BBC NHU从20世纪80年代起便经常与美国探索频道等合作,不仅推出诸多佳作,如1999年的科幻性质系列大型动物纪录片《与恐龙同行》、2001年的《蓝色星球》等,还一同开辟全球有线电视网,带动拉美动物星球频道、美国动物星球频道的制播营销等。

专门频道以其无可挑剔的专业创意策划、制作技术、科学水准、营销方式,将“传统的自然科教专题片”逐步发展成集科学、娱乐、商业等综合价值于一身的纪录片,为自然纪录片(尤其是野生动物纪录片)的生产和全球推广做出了突出的贡献。最重要的是促使电视自然纪录片的受众数呈扩张式增长,人们的自然观念在电视机前得以重塑。不仅如此,自然纪录片的创作者们也逐步统一了认识:强调真实、自然、科学的同时也应强调尊重自然中的所有生命物种,不允许以拍摄为由干扰、破坏大自然中野生动植物的存在、生长。“伪自然”的动物事件此时已经受到业界的严厉批评,伤害动物的节目与影片摄制开始被禁止。

当代自然纪录片的创作趋势

20世纪后期至今,自然纪录片随着科学技术的发展,不断推陈出新。电视里的自然类科普节目的形式花样繁多。时空上探索远古动物以及未来动物的节目计划,随着电脑特技的成熟而得以实现。自然纪录片在市场环境下,出现了重归电影院的大片生产趋向。20世纪末以来,以法国为代表的西方国家,先后推出了撼动影坛的动物自然纪录电影:《微观世界》《迁徙的鸟》《帝企鹅日记》《白色星球》《海洋》等。BBC、NHK、美国探索频道、美国国家地理频道等世界大牌自然纪录片生产者,继续寻求国际合作,自然纪录片的全球市场得以扩大和巩固。大片化的趋势对自然纪录片创作者也提出了更高的要求:首先是资金的保障,因为自然纪录片的摄制成本较高,尤其对摄影器材的科技含量要求远远高于普通的故事片,如远红外、潜水、微距、夜视等摄影机是自然纪录片中时常用到的设备。其次,专业摄制团队的组建,除导演、编剧、制片以外,还包括专业摄影师、科学顾问和具备相关知识的调研员,音乐音效制作人、剪辑师等。最后,注重营销策略。2016年中外合拍纪录片《我们诞生在中国》就是运用了多国合作营销的方式,在中国国内上映后,又在2017年“世界地球日”由迪士尼在欧美隆重放映,取得不俗的票房。

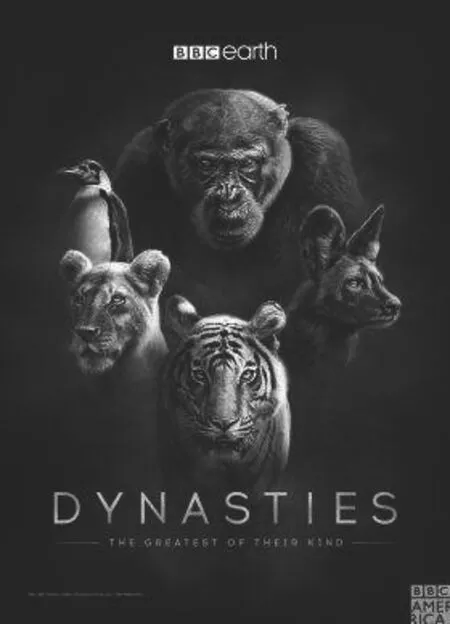

自然纪录片大片化除对视觉与声音有电影工业标准的硬性要求之外,还要求在叙述方法和感染力上不断改进。它摒弃了早年科普片说明文的“说教色彩”,强调用电影视听语言来传达观点。甚至雅克·贝汉的《海洋》几乎没有什么旁白,只强调电影故事与情感的结合。大片化除视听觉的要求之外,还非常注重叙事技巧。在大自然的各种生命体上,人类总是能够找到自己的影子,动物生存中的争斗、捕食、群居、求偶、家庭、权力争夺,以及繁衍后代等,有许多贴近人类自然属性的部分。例如,动物父母养育动物宝宝的场景片段始终受到大多观众的喜爱。这种来自“天性”的“爱”在银幕上突破了人类和动物的界限,用人类的情感感染了人类自己。因此,“拟人化”的叙事手法便达成了自然纪录片对人类情感与价值的投射。BBC新近推出的《动物王朝》大型系列纪录片,将动物家族或群落的关系发展变化作为每一集的故事主线。如第一集《大猩猩》,讲述大猩猩首领大卫捍卫王者地位的故事,在与妄图篡位的卢瑟等一伙儿激战之后,身负重伤的大卫险些死去。然而,它最终奇迹般地重新站起来,凭借毅力回归族群,并用招募同僚、联合抗敌的手段巩固了自己的地位,捍卫了王者的尊严。整个故事惊心动魄,充满力量。第二集《帝企鹅》,重点讲述帝企鹅族群和“三口之家”成员间的关系。影片在帝企鹅艰苦顽强的生命历程中,重新发掘、阐释了对人类同样重要的信任、忠诚、合作等价值观,感人肺腑。

图1 BBC新近推出的大型系列纪录片《动物王朝》

自然纪录片的多元影像和多样性视角也带给人类有限的生命体验之外的新奇感。在《蓝色星球2》《地球脉动2》《动物王朝》中,我们会发现细节性特写镜头、升格镜头(慢镜头)和延时摄影的增加,同时音乐和音效也比以往加重了分量,诗意和抒情的成分更浓厚了,感染力也随之增强。摄影技术的日新月异,令人类探索自然的能力达到了新的境界——前所未有的宽度与深度。

在BBC的自然纪录片拍摄工作行为规范中有这样一条规定:“让胶片、摄影机等设备还有你的同伴与拍摄主体保持足够的距离。” “距离”,是人类尊重自然、珍视野生动物的一种表现。自然纪录片经历了100多年的演化至今,不仅如实展现了人类与自然的关系,更承载传播了生态环境保护的价值观念,自然纪录片的发展变化,正好折射出人类在长期地研究、反思自身与自然的关系中,不断调整着自身的行为。从人类将野生动物赶到拍摄范围,并对之举起猎枪,到拍摄者利用各种隐形手段用不惊扰、甚至不存在的隐身术来捕捉画面与故事,都是以摄影机为中介的人类与自然关系的写照。而随着自然纪录片的发展,人们生态环境保护意识的加强,以及行业内拍摄伦理和行为规则的建立,人与自然的 “正确关系”已经在自然纪录片的生产者与受众之间达成共识。