二连盆地低煤阶煤层分布及煤层气富集条件分析

李宏为 齐秋红 韩 峰 张鹏豹 聂志坤 关小曲

(华北油田分公司勘探开发研究院,河北 062552)

二连盆地是华北油田主要产油区之一,在勘探开发油气的同时,在多个凹陷钻遇多套煤系地层。煤炭资源十分丰富,从东到西均有煤田分布,大多数发育于盆地东部,主要有胜利、白音华、吉林郭勒、白音呼硕、巴彦宝力格、乌尼特和马尼特等煤田。研究发现赛汉塔拉组主力煤层普遍存在气测异常现象。2016年,对吉煤3、4井分别采用水力造穴压裂和胍胶压裂方式进行储层改造,其中吉煤4井获得日产气2426m3的工业产流,实现了低煤阶褐煤煤层气勘探的实质性突破,这在中国尚属首次,也预示着该区具有较好的煤层气勘探潜力。二连盆地群煤炭资源丰富,煤层以褐煤为主,属低煤阶,以地面开采为主,煤层气勘探起步较晚,勘探程度低。

1 地层沉积特征

1.1 成煤地层层序

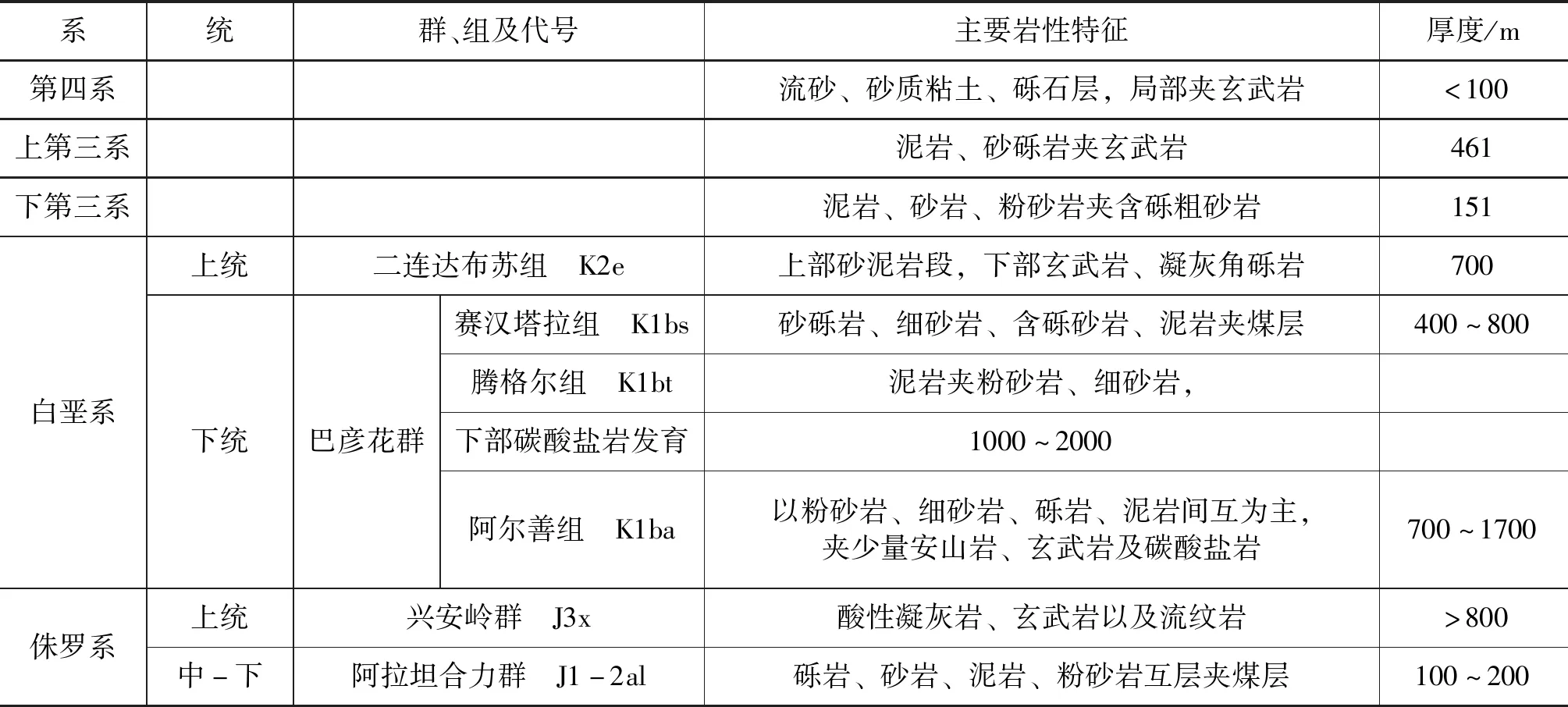

二连盆地基底主要为古生界石炭系、二叠系,泥盆系分布范围较小,基底之上盖层主要发育白垩系地层,侏罗系地层局部发育,地表多为第三系、第四系。根据油田探井资料自下而上依次发育中生界中、下侏罗统(J)阿拉坦合力群、上侏罗统兴安岭群、下白垩统巴彦花群的阿尔善组(K1ba)、腾格尔组(K1bt)、赛汉塔拉组(K1bs)、新生界第三系、第四系地层。成煤地层主要为中、下侏罗统阿拉坦合力群及下白垩统巴彦花群赛汉组,局部地区腾格尔组二段发育少量煤系地层,其主要岩性特征为含煤粗碎屑岩(表1)。

表1 二连盆地中、新生代地层层序划分表

1.2 成煤环境

盆地主要经历了三次成湖期和四次沉积间断期。

三次成湖期发生在三个阶段:阿尔善组沉积早期首次湖侵阶段,腾格尔组沉积早期成湖高潮阶段,腾格尔组沉积后期广湖盆浅水体阶段。

四次沉积间断期:侏罗系末期、阿尔善组沉积末期、腾格尔组沉积末期、赛汉组沉积末期。

早、中侏罗世和早白垩世是二连盆地群煤系地层主要发育期,主要成煤期为中、下侏罗统阿拉坦合力群及下白垩统巴彦花群赛汉组沉积时期。

1.3 聚煤特征

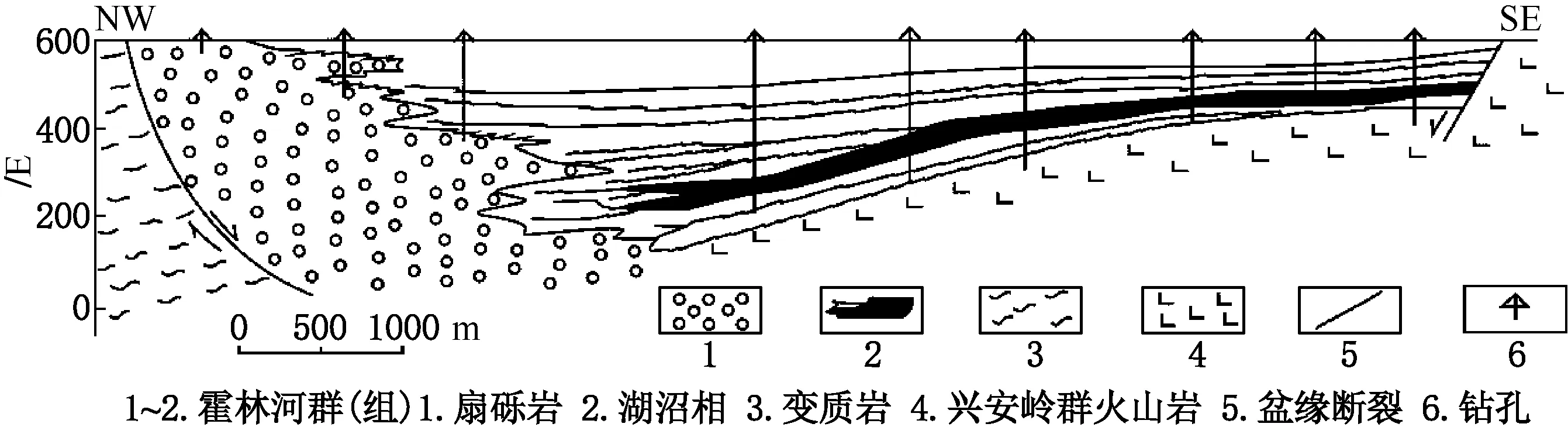

(1)半地堑型断陷盆地聚煤特征

盆地中主要含煤段的煤层形成于扇前、扇间潜水湖盆聚煤环境,具有多个富煤中心,且靠近盆缘断裂一侧分布富煤带的展布,与盆地走向一致。在盆地内有厚-巨厚煤层形成,煤层分布广而且稳定。如霍林河凹陷(图1),该类型的凹陷从中心到边缘沉积的相具有明显的分带:边缘一般为冲积扇一湖沼相。由于断陷作用,沉积基盘高差较大时常接受河道和泥石流沉积,形成滨湖扇,所以岩性一般为粗大、分选性不好的砾石和角砾。盆地内主体部位一般为湖沼相,以深色泥页岩为主。盆地的含煤性好,煤层厚度大可从几十米至上百米,甚至可达200多米。

图1 半地堑型断陷盆地的聚煤特征(霍林河凹陷为例)

(2)地堑型断陷盆地的聚煤特征

以扇前、扇间潜水湖盆聚煤环境为主,有的煤层形成于潜湖周缘三角洲和湖滨带环境。主煤段中有厚-巨厚煤层发育,聚煤量丰富,富煤带往往分布于向斜的两翼部位,主要聚煤中心更靠近主干断裂一侧。盆地的富煤中心展布不像半地堑盆地具有明显的规律。如赛汉塔拉凹陷(图2)。含煤段的沉积厚度、岩性变化受同沉积构造的控制较为明显。平面上向斜轴部为沉积中心,岩性较细,多为湖泊、沼泽相交互沉积;各煤层的厚度都表现为向盆缘断裂方向急剧分叉、变薄、尖灭,煤层结构相应也变得复杂,夹矸增多、增厚。

图2 地堑型断陷盆地的聚煤特征(赛汉塔拉凹陷为例)

(3)坳陷型盆地聚煤特征

盆地聚煤作用发生在晚期超覆沉积阶段,聚煤面积与早期相比明显扩大,在相邻盆地间的隆起区亦有煤层发育。由于聚煤期处于构造稳定阶段,煤层厚度比较稳定,但聚煤中心经常发生迁移,盆地的聚煤量远少于前述盆地。该类型盆地的相变一般为初期小规模的盆地,而后再发展到大型的湖盆,常出现沼泽成煤环境。岩性上的表现为泥质砂岩、粉砂岩,然后会出现煤层与泥岩的交替,之上又可以覆盖泥岩页岩粉砂岩。煤层厚度较小,一般为几米至几十米,在垂向上,含煤段中通常只有1~2个煤组,但煤层分布广泛,如桑根达莱凹陷(图3),其煤层分布面积占整个盆地面积的80%,富煤带通常位于盆地中部,沿盆地走向展布,富煤中心常与盆地坳陷部位相吻合。

1—花岗岩;2—变质砂岩;3~9巴彦花组;3—煤层;4—页岩;5—泥岩;6—粉砂质页岩;7—湖泊沉积为主;8—砂岩;9—含砾砂岩;10—钻孔;11—盆缘断裂;12—巴彦花组各岩性段代号:Klb1底部砂砾岩段K1b2砂泥岩段 K1b3含煤段;13—推测界限;14—不整合图3 坳陷型盆地聚煤特征(桑根达莱凹陷为例)

2 煤层分布规律

(1)煤层分布差异大,非均衡性强

①侏罗系煤层

在二连盆地分布不普遍,平面上主要分布于二连盆地西部凹陷,中、东部凹陷呈零星分布。主要分布在格日勒敖都、呼格吉勒图、脑木更、包尔果吉、吉尔嘎朗图凹陷中。纵向上分布于中、下侏罗统,发育变化较快,厚度相对较小。

②白垩系煤层

白垩系煤层主要分布于下白垩统的上部,主要为赛汉塔拉组,单层厚度变化大,煤线-厚(块状)煤层,一般单层厚度1~60m。分布井段 200~500m,煤层呈透镜状,横向变化大。局部地区发育腾格尔组二段煤层和阿尔善组煤层,单层厚度1~6m,总的看来单层厚度偏薄。

腾二段煤层发育局限,主要分布于阿南、包尔果吉、高力罕凹陷等东部少数凹陷零散井中。如阿南凹陷的煤层仅分布于莎4井区、包尔果吉凹陷煤层仅分布于南洼槽;煤层厚1~3m,多层煤,分布不稳定。含煤区多位于凹陷边部,分布范围较小。

赛汉塔拉组煤层为二连盆地群主要煤层,主要分布于吉尔嘎朗图、赛汉塔拉、霍林河、巴彦花、包尔果吉、阿南、阿北、塔南、塔北、高力罕、洪浩尔舒特、宝格达、呼仁布其、伊和乌苏和朝克乌拉等15个凹陷中。煤层发育,单层厚度较大,分布面积较广,一般煤层厚度100~200m。煤层在凹陷中的分布具有分区性,如吉尔嘎朗图凹陷煤层主要分布于洼槽区,林7—林12—吉44井区厚度大,最大为吉44井,煤层厚322m,向四周减薄。单层厚度一般在一到几十米之间。

(2)煤层分布特点

不同层系煤岩分布特征不同,侏罗系煤层在二连盆地分布局限;白垩系煤层则分布于二连盆地的部分凹陷中,范围有限。但是二者均具有煤层呈透镜状叠加连片分布的特点,属于叠加连片分布类型。

二连盆地群东部地区含煤地层含煤性尚有差异,以吉尔嘎朗图、巴彦宝力格凹陷为界可分为东、西两部分。东部含煤地层发育有煤6~11层,最多可达40余层,可划分为2~7个煤组。煤层发育密集,且变化大,煤层累计厚度为20~200m。西部含煤地层含煤层较稀少, 只有一个煤层组,含煤1~3层,煤层厚度较小,而且不稳定。

3 煤层气形成及分布规律

3.1 煤层气成因

据新取二连盆地群煤矿煤岩样品测试成果统计数据分析,二连盆地群煤层的煤岩镜质组反射率为0.31%~0.73%,一般低于0.5%。下白垩系(K1b)赛汉塔拉组煤岩镜质组反射率平均值为0.31%~0.42%;侏罗系(J)煤岩镜质组反射率平均值为0.65%~0.75%。

按煤岩演化阶段划分,赛汉塔拉组煤岩属低变质,煤类为褐煤,还没有达到大量生烃阶段, 甲烷生成特征为生物降解煤生物气;侏罗系煤岩变质程度略高于赛汉塔拉组煤岩,为中等变质长焰煤和少量气煤,开始进入快速生气阶段,为热解气成因,尚为贫气阶段,还未大量生气。

1.2.4 Piwil2-iCSCs外泌体蛋白提取及浓度测定 取200 μL外泌体悬液,加入100 μL含1 mmol/L PMSF的RIPA细胞裂解液,震荡混匀,4℃超声裂解10 min后,12 000 r/min离心10 min,取上清。按照BCA蛋白浓度测定试剂盒说明书测定外泌体蛋白浓度。

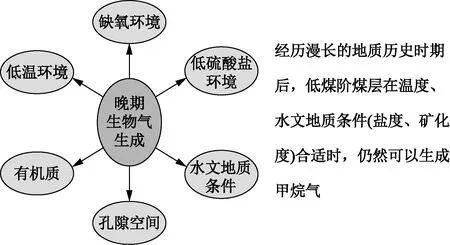

因此,二连盆地群煤岩热演化程度总体偏低,煤岩演化尚处于演化初期,未达到大量生气阶段,煤层气成因类型主要为生物降解气,仅在侏罗系煤岩中含少量热解气(图4)。

图4 生物气形成条件关系图

3.2 煤层气分布规律

3.2.1 构造条件

二连盆地群总体构造相对简单,煤系地层沉积后构造未发生强烈变形,有利于煤层气藏的封闭保存。赛汉塔拉组沉积时期湖盆发育处于萎缩衰亡阶段,主要以坳陷沉降沉积特征为主,赛汉组沉积末期构造基本定型,断层不发育,断距小,密封性较好。洼槽带构造发育继承性较强,构造活动相对较平稳,煤层的保存厚度较大,保存条件较好;部分斜坡带处于抬升隆起状态,造成部分地层剥蚀,煤层现存厚度较小,保存条件稍差。

3.2.2 水文地质条件

煤层具有稳定的隔水层,凹陷斜坡区煤层埋藏较浅,有的煤层距离地表较近,边缘煤层接受潜水及大气降水高位补给,形成良好的水力封堵条件。如白音华煤田水文地质条件较好,隔水层稳定,有利于煤层气的保存(图5)。

图5 白音华煤田东南缘水文地质剖面图

3.2.3 封盖条件

煤层组发育湖沼交替,煤组上、下均为巨厚碎屑岩层,多为泥岩和泥质胶结或凝灰质胶结的粉砂岩,厚度多在100m以上,局部达数百米,且横向分布相对稳定,封盖效果好。

4 二连盆地群煤层气富集条件分析

4.1 煤层气富集特点

4.1.1 洼槽区富集,隆起区分散

洼槽区:煤层厚度大,煤层分布集中,气测异常明显,煤层气富集程度相对较高。吉尔嘎朗图洼槽区煤层气较富集,吉煤3、吉煤1-3、吉煤 1-4 产量均在1000m3以上

隆起区:煤层分布较为分散,单层厚度小,气测异常不活跃,煤层气富集程度相对较低。吉尔嘎朗图隆起区已钻井均显示煤层薄。

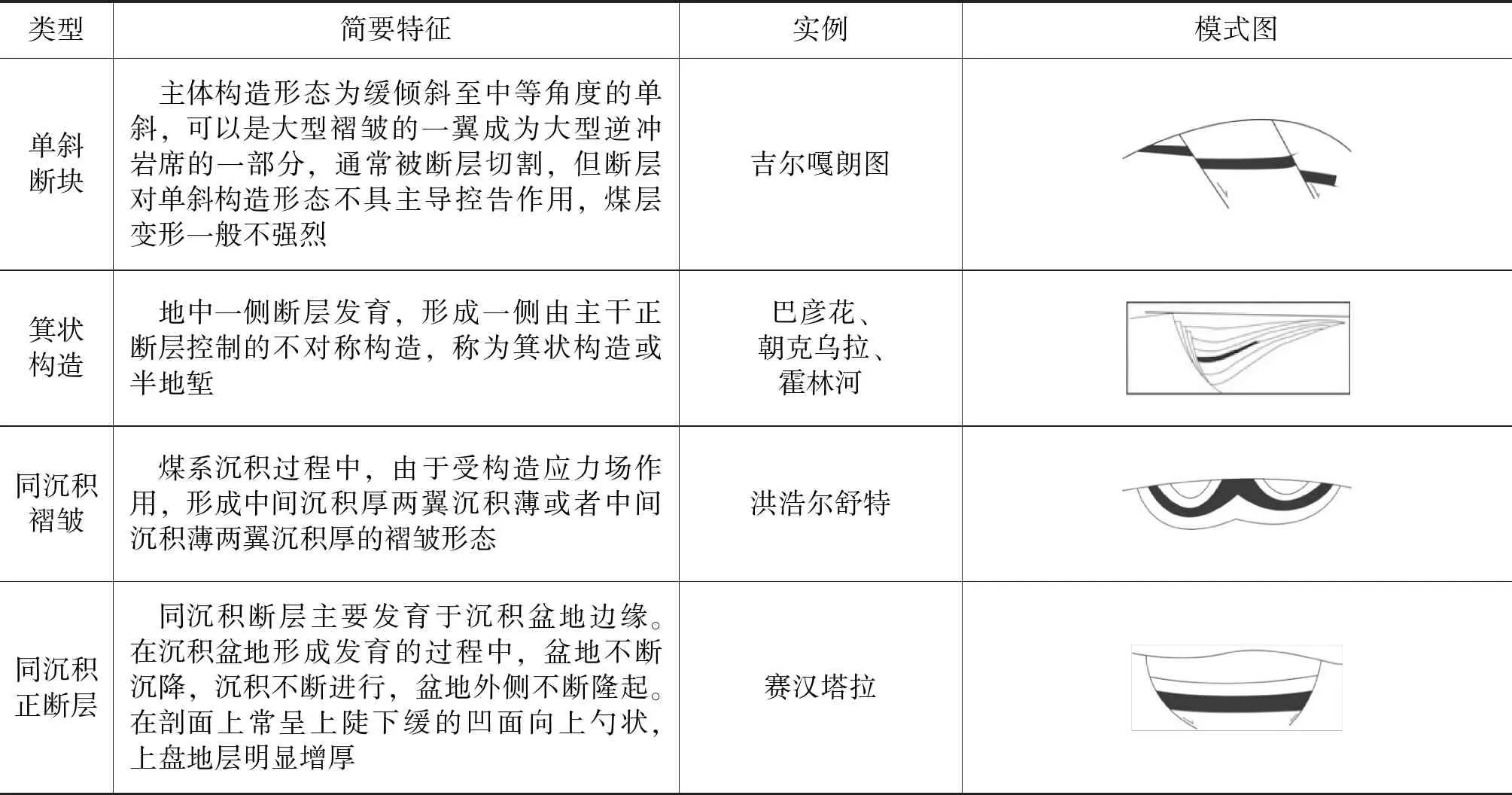

4.1.2 构造发育相对稳定有利于煤层气的生成及富集成藏

二连盆地区域性大断裂较不发育,主要为含煤盆地边缘断层,构造类型多为单斜断块、箕状构造等(表2),煤层变形不强烈,有利于煤层气藏的形成。

表2 二连盆地群构造特征简表

早—中侏罗世形成的小规模断陷盆地,成煤条件较差,后期改造剥蚀使得仅在格日勒敖都凹陷、朝克乌拉凹陷北部乌优特地区赋存;早中白垩系形成的大规模断陷含煤盆地如霍林河凹陷、巴彦花凹陷、吉尔嘎郎图凹陷以及赛汉塔拉凹陷等。

区域上大规模发育复式褶曲既形成了良好的成煤环境,同时对于煤层气的生成及储藏具有明显的控制作用,而断陷盆地边缘断裂一旦封闭效果较好,则会形成煤层气富集的区域。

4.1.3 具有稳定的隔水层部位是煤层气富集有利区

霍林河煤田资料表明煤层顶板泥岩段及粉砂岩厚度大,分布广泛,此类围岩为煤层气(游离气)保存的有利因素;侧向水力封堵效果好的区域为保存的有利区。

4.1.4 稳定而且分布广泛的泥岩盖层是煤层气富集的重要条件

吉尔嘎朗图Ⅲ煤组顶底板层厚度大于10m,岩性以泥岩为主,分布较广,且比较稳定。探井发现的气测异常是游离状气态烃类的表现,它的存在说明该处保存条件较好,更利于吸附态的煤层气保存。煤层水分析资料表明吉煤1、吉煤2、林19三口井煤层水性质与吉41、吉44两口井深部水性没有明显差别,说明主要含气煤组未与地表水联通,表明上覆盖层具良好的封闭性。

鉴于目前的勘探程度及现有资料,本文总结了二连盆地煤层分布及煤层气成藏富集规律,由于二连盆地群煤层气整体勘探程度低,煤层气富集规律处于探索阶段,有待多个区块投产后继续深化。