基于地形梯度的三峡库区万州区土地利用时空变化分析

幸瑞燊, 周启刚,2,, 李 辉, 陈 倩, 陈 丹

(1.重庆工商大学 环境与资源学院, 重庆 400067; 2.重庆工商大学 旅游与国土资源学院, 重庆 400067;3.重庆工商大学 融智学院, 重庆 400067;4.重庆房地产职业学院,重庆 401331)

土地是人类生存最重要的资源之一[1]。自20世纪90年代起,土地利用/土地覆被(LUCC)变化逐步开始成为人们进行土地与环境研究的核心领域[2]。自改革开放以来,随着我国经济的高速发展,人口、资源和环境之间的问题日益突出,对于土地利用的研究变得越来越受重视。因为根据土地利用的研究,人们可以定性和定量评价人类活动对全球环境变化的影响,从而为资源环境的可持续开发利用提供依据[3]。

土地利用方式的布局和人类活动的难易程度都直接或间接受地形因子的影响[4]。且在三峡库区的水土保持措施及土地利用方式布局都与地形密切相关[5]。与此同时,植被的生长和分布情况都与地形因子有着密切的关系[6]。不同土地利用类型在不同地形梯度下的分布情况也有着较大的差异;土地利用的转换类型与转移面积在不同地形梯度内也有着明显的差异[7]。由此可见,对土地利用变化和地形梯度关系进行分析,可以较为准确地揭示土地利用在地形因子作用下的变化规律[8]。

本文利用RS和GIS技术,提取万州区2000—2007年和2007—2014年的土地利用变化数据以及万州区的高程、坡度和地形位指数数据,对万州区土地利用在地形梯度下的变化进行研究,为万州区、三峡库区乃至与三峡库区相似地区的土地可持续开发利用以及土地利用规划提供更科学、合理的参考依据。

1 研究区概况

万州区地处四川盆地东缘,重庆市东北边缘,濒临长江三峡,扼川江咽喉,位于东经107°55′22″—108°53′25″,北纬30°24′25″—31°14′58″,东与云阳,南与石柱和湖北利川,西与忠县和梁平,北与开江和开县接壤,直线距离重庆228 km,全区幅员面积3 457 km2。万州区作为重庆市主城区之外,发展最快、最好的区县,其具有一定的典型性。其典型性在于万州区不仅是因为万州区是重庆市最重要的城市之一,其经济发展十分迅速,而且其境内河流、溪涧切割深,落差大,呈枝状分布,均属长江水系,为三峡库区典型示范区。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据源

本文采用万州区2000年、2007年、2014年3期Landsat TM遥感影像数据作为万州区影像数据源,轨道号为126038,126039,127039。所有影像数据采用Albers投影,中央经线为东经110°,双标准纬线分别为北纬25°和47°。Landsat TM 影像数据1,2,3,4,5,7波段的空间分辨率均为30 m,6波段分辨率为120 m。并在此基础上收集30 m分辨率的DEM数据。

2.2 数据处理

首先对遥感影像数据进行辐射校正、几何校正和镶嵌处理的预处理。而后使用ERDAS 9.1软件对万州区2000年、2007年和2014年的Landsat TM遥感影像进行4,3,2波段组合,然后使用计算机并结合人机交互的解译方法获取研究区2000年、2007年、2014年3期Landsat TM 遥感影像的土地利用数据,并对遥感影像土地进行精度验证,确定正确率在95%以上。通过DEM数据获得高程数据,并使用ARCMAP的空间分析计算获取坡度数据,使用高程数据和坡度数据进行叠加计算而获取地形位指数数据(图1)。

图1 万州区高程、坡度、地形位指数

根据间隔数据相等的原则以及GIS的Equal Interval等方法,在此对万州区高程、坡度和地形位数据进行分级。将万州区的高程根据间隔数据相等的原则划分为106~427 m,427~748 m,748~1 070 m,1 070~1 391 m,1 391~1 712 m共5个级别,并依次以1,2,3,4,5表示;坡度根据全国第二次全国土地调查标准划分为0°~2°,2°~6°,6°~15°,15°~25°和25°以上5个级别,并依次以1,2,3,4,5表示;地形位指数通过使用GIS的Equal Interval的方法将其划分为0.07~0.29,0.29~0.50,0.50~0.71,0.71~0.93,0.93~1.14这5个级别,并依次以1,2,3,4,5表示。

2.3 研究方法

2.3.1 土地利用图谱变化模式 在对土地利用变化模式图谱相关研究进行查阅并结合万州区的实际情况,将万州区土地利用变化模式图谱划分为5种图谱变化模式:(1) 稳定型,表示2000—2007年和2007—2014年两个阶段土地利用变化类型未发生变化,如111耕地→耕地→耕地,222林地→林地→林地;(2) 前期变化型,表示2000—2007年土地利用变化类型发生变化而2007—2014年未发生变化的,如122耕地→林地→林地,155耕地→建设用地→建设用地;(3) 后期变化型,表示土地利用变化类型在2000—2007年未发生变化而2007—2014年发生变化,如112耕地→耕地→林地,113耕地→耕地→草地;(4) 反复变化型,表示土地利用变化类型在2000—2007年发生变化而2007—2014年又变化为原来的类型,如161耕地→未利用地→耕地,232林地→草地→林地;(5) 连续变化型,土地利用变化类型在2000—2007年和2007—2014年发生不同的变化,如435水域→草地→建设用地。具体合成操作公式为[9]:

Y=G1×10n-1+G2×10n-2+…+Gn×10n-n

(1)

式中:Y为土地利用代码计算合成的n位数字;n为土地利用期数;Gn为第n期土地利用单元。

2.3.2 地形位指数 因为单一地形因子对地形特征的表征不是特别全面,所以本研究以地形位指数对地形特征进行描述,其计算公式如下[10]:

(2)

2.3.3 地形分布指数 分布指数是为了消除地形梯度位分段和土地利用面积差异的影响而引入以描述不同土地利用类型在地形梯度上的分布状况,其计算公式如下[12]:

(3)

式中:P为分布指数;Sie为e类地形位下第i种土地利用类型的面积(hm2);Si为第i种地类的总面积;Se为e类地形位的总面积;S为研究区域的总面积。P值越大表示i种图谱在e类地形上的适宜程度和分布度程度较高[13]。

3 结果与分析

3.1 研究区土地利用数量变化分析

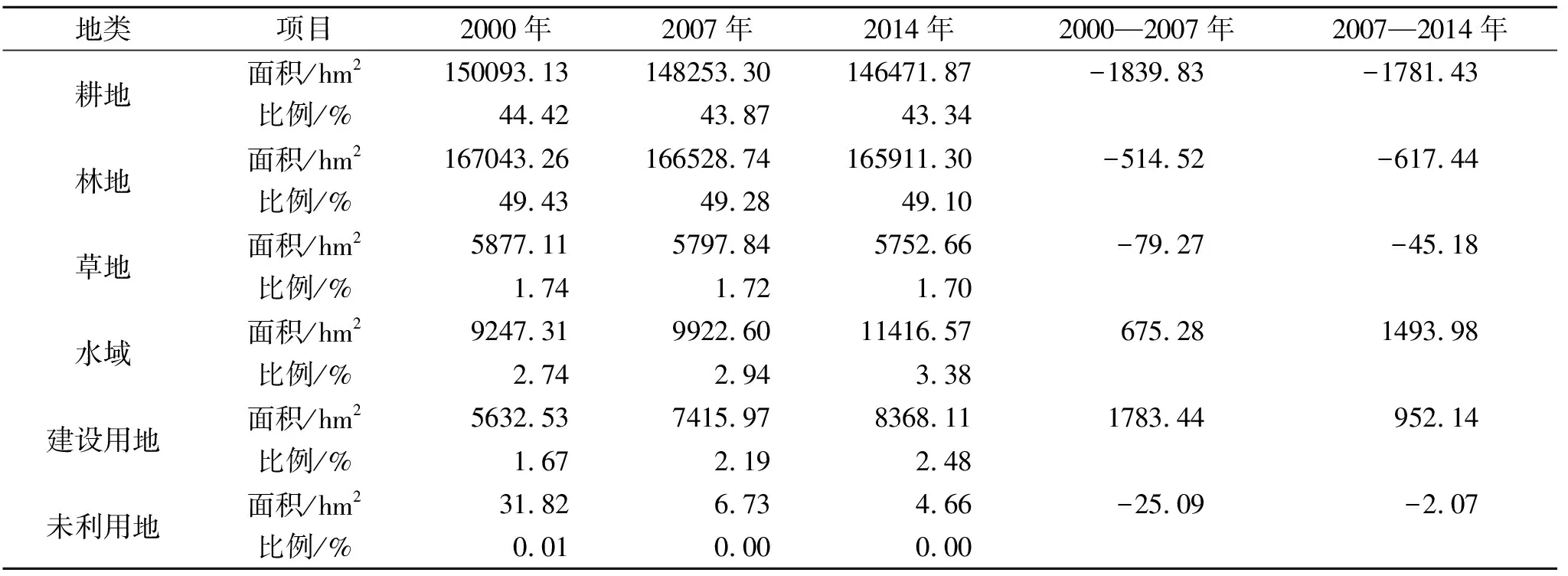

由表1可知,万州区在2000—2014年土地利用类型有着较大的差异。纵观万州区2000年、2007年和2014年3个时期,耕地与林地为其主要的土地利用类型,在2000年、2007年和2014年两者所占土地面积分别达到了万州区总土地面积的93.85%,93.15%,92.44%,由此可见,两者的平衡情况影响着整个万州区的平衡情况。从总体上来看,在2000—2014年,万州区土地利用类型耕地、林地、草地以及未利用地的面积呈现减少的趋势,其中耕地面积减少最大,减少面积3 621.26 hm2,减幅为1.07%;其次为林地面积减少较大,面积减少1 131.97 hm2,占整个研究区总面积的0.33%;草地面积减少量较小量仅有124.45 hm2,减少幅度仅为0.04%;未利用地由于本来基数较小,面积仅减少27.16 hm2。除此之外,在2000—2014年水域和建设用地面积呈现增加的趋势,其中建设用地面积增长较快,增加了面积2 735.5 hm2,所占土地总面积比例从2000年的1.67%增加至2014年的2.48%,其增长幅度为0.81%;水域的增长面积对于建设用地而言相对较小,增加面积2 169.26 hm2,面积占比增加了0.64%。

分阶段来看,耕地、林地、草地和未利用地在两个时段都呈现减少的状态,而建设用地和水域正好相反,其在两个时段都呈现增加的状态。在2000—2007年期间,耕地、林地、草地和未利用地面积分别减少了1 839.83,514.52,79.27,25.09 hm2,其减少面积占整个研究区总面积的比例分别为0.54%,0.15%,0.02%,0.01%;建设用地和水域面积分别增加了1 783.44,675.28 hm2,其增加面积占整个研究区总面积的比例分别为0.53%,0.20%。在2007—2014年期间,耕地、林地、草地和未利用地面积分别减少了1 781.43,617.44,45.18,2.07 hm2,耕地、林地和草地减少面积占整个研究区总面积比例分别为0.53%,0.18%,0.01%,未利用地基数过小,因此忽略不计;建设用地和水域增加面积分别为952.14,1 493.98 hm2,所占面积比分别为0.28%,0.44%。通过对两个时段进行对比,在2007—2014年期间耕地、林地、草地和未利用地的变化量较2000—2007年期间变化不大,而建设用地和水域在两个时期有着较大的变化。其主要原因在于1997年重庆市直辖以来,万州区得到了较大的发展,导致建设用地的不断增加,进而使耕地、林地、草地和未利用地面积减少。同时由于三峡库区蓄水的原因导致耕地、林地、草地和未利用地被淹没,因而耕地、林地、草地和未利用地面积减少。由于三峡库区蓄水的原因,淹没了一部分建设用地,因而在2007—2014年期间建设用地的变化量远小于2000—2007年期间的增加量。

表1 2000-2014年万州区土地利用变化

3.2 研究区土地利用变化在地形梯度上的分布情况分析

使用万州区2000—2014年的土地利用变化数据与万州区DEM高程、坡度和地形位指数数据通过ARCMAP形成链接数据,并根据分布指数数据计算出不同地类在高程梯度、坡度梯度和地形位梯度的分布指数。

如图2所示,研究区不同高程级别区的分布指数有着明显的差异。在2000年,第1级高程梯度范围之中,耕地、水域、建设用地和未利用地分布指数均大于1,处于优势地位,说明在该区域内,人类活动对土地利用方式影响非常大,土地利用强度大;第2级高程梯度范围之内,耕地分布指数大于1,林地、草地、水域、和建设用地分布指数均小于1,因此万州区在该高程梯度内耕地占据优势地位,可以看出在该高程范围内人类活动对土地利用方式的影响同样较大,土地利用强度较大;在第3级和第4级高程梯度范围之中,林地和草地分布指数大于1,而耕地、水域和建设用地的分布指数均小于1,所以在第3级和第4级高程梯度内林地和草地占据优势地位,由此可见,在这两个高程区域内,人类活动对土地利用方式的影响较低,土地利用强度较小;在第5级高程梯度中,仅有林地分布指数大于1,其余地类分布指数均小于1,因此在该高程梯度内林地占据绝对的优势,在该高程区域内,人类活动对土地利用方式的影响微弱,土地利用强度小,生态环境保护非常好。对于2007年以及2014年不同土地利用类型在不同高程梯度上的分布情况与2000年大致相同,由此可见,耕地主要分布于106~427 m以及427~748 m高程范围内,林地主要分布于748~1 070 m,1 070~1 391 m,1 391~1 712 m高程范围之内;草地主要分布于748~1 070 m,1 070~1 391 m高程范围之内,其最具优势的高程为748~1 070 m;水域和建设用地主要分布于106~427 m高程范围之内,在106~427 m高程范围类,水域和建设用地均最具优势。然而对于在第1级高程梯度内在2007年以及2014年,耕地的优势有所下降,这是由于这两年内水域以及建设用地面积的增加,从而导致水域和建设用地在该高程内的优势越来越大,因而使耕地的优势变小。未利用地无论在空间,还是时间上波动较大,并无明显规律,这是由于人类对林地的滥砍滥伐,而后三峡库区蓄水、退耕还林、复垦以及扶贫等一系列政策所造成的结果。随着高程的不断增高,人类活动对土地利用方式的影响越来越微弱,生态环境的保护越来越好。

由此可知,万州区不同土地利用类型在高程梯度上具有规律性。其中因为人类活动所引起土地利用方式主要分布于低高程区域,且由人类活动所引起的土地利用方式不断由中高程区域向低高程区域发展,造成该现象的原因在于三峡库区的蓄水淹没了部分低高程区域,以及扶贫等相关政策导致的城乡建设。万州区106~427 m高程范围内为整个万州区土地利用竞争最大的区域,是三峡库区的主要区域,同时也是人地矛盾最为突出的区域。

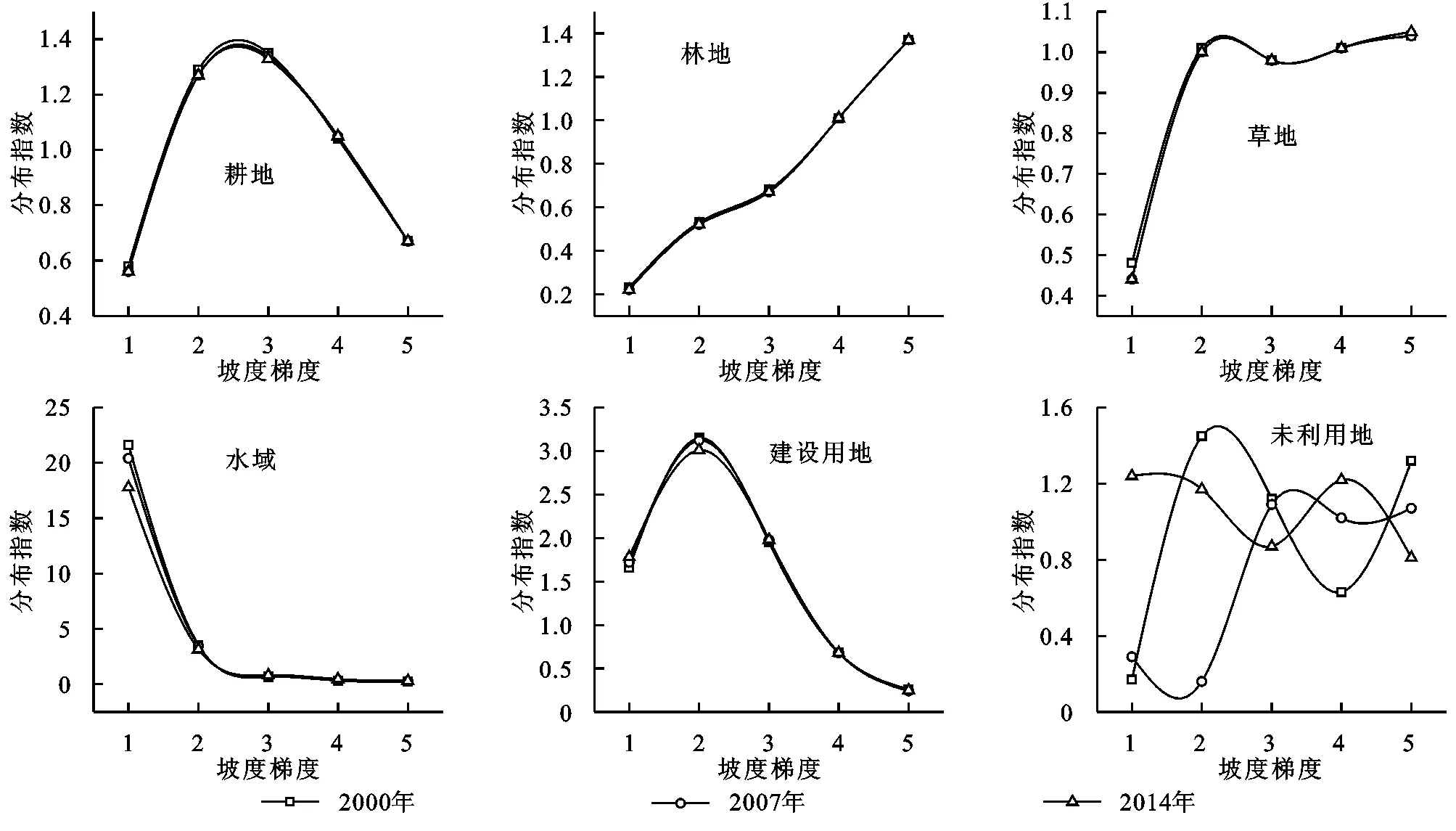

从图3可以看出,万州区土地利用类型在不同坡度梯度的分布情况与其在不同坡度梯度的分布情况有着一定的差异。万州区各土地利用类型在坡度梯度内的分布情况有着较大的差异。在2000—2014年内,万州区耕地在第2级、第3级、第4级坡度梯度内分布指数大于1,处于优势地位;林地在第4级和第5级坡度梯度中分布指数大于1,处于优势地位;草地在第2级、第4级和第5级坡度梯度中分布指数大于1,处于优势地位;水域在第1级和第2级坡度梯度内分布指数局大于1,处于优势地位;建设用地在第1级、第2级和第3级坡度梯度中分布指数均大于1,处于优势地位;未利用地波动较大,无明显规律,这是由于人类对林地的滥砍滥伐,而后三峡库区蓄水、退耕还林、复垦以及扶贫等一系列政策所造成的结果。在2014年,因三峡库区蓄水,导致水域面积增加,但是在2014年,水域在第1级坡度梯度范围内优势降低,这是由于在2000—2014年范围万州区在第1级坡度梯度范围内因城乡建设增加的建设用地面积大于在相同范围内因三峡库区蓄水而增加的水域面积。

图2 万州区不同高程梯度下土地利用分布指数

图3 万州区不同坡度梯度下土地利用分布指数

根据坡度梯度来看,在第1级坡度梯度,水域和建设用地处于优势地位,人类活动对该区域范围内土地利用类型影响较大,水域的优势地位明显大于建设用地的优势地位,这是由于在第1级坡度梯度范围以长江为主;在第2级坡度梯度内,耕地、草地、水域和建设用地处于优势地位,且水域和建设用地的优势地位最大,在该坡度梯度内人类活动对土地利用类型的影响最大;在第3级坡度梯度内,耕地和建设用地处于优势地位,之所以在该坡度梯度内耕地和建设用地处于优势地位,是因为万州区属于山地城市坡度本身较大,平地较小,因三峡库区蓄水而导致大部分平地区域被淹没,就人类的粮食以及人类的发展等问题,需要开发坡度较大的区域用于耕种与进行城乡建设;在第4级坡度梯度中,耕地、林地和草地处于优势地位,其中耕地的优势地位最大,由此可见在该坡度梯度内,人类活动对土地利用类型同样有着一定的影响;在第5级坡度梯度中,林地和草地处于优势地位;未利用地无论在空间,还是时间上波动较大,并无明显规律,这是由于人类对林地的滥砍滥伐,而后三峡库区蓄水、退耕还林、复垦以及扶贫等一系列政策所造成的结果。由此可见,在该区域中,人类活动对土地利用类型的影响较小,自然环境保护得较为完善。

综上所述,人类活动对土地利用类型的影响在0°~2°,2°~6°最为集中,而对于因人类活动影响较小的土地利用类型主要集中于25°以上,在0°~2°主要以长江和三峡库区淹没区为主,城市扩展的中心现在主要在坡度在2°~6°,6°~15°之内,在这两个区域内是当前万州区人地矛盾最为突出的区域,各土地利用类型的分布情况比较均匀,该区域为万州区土地利用最主要的区域。

由图4可知,在整个研究时段内,各种不同土地利用类型在地形位指数的分布有着明显差异。耕地在第2级和第3级地形梯度的分布指数大于1,第2级和第3级的地形梯度区域为耕地的优势地形梯度区域;在第3级,第4级和第5级地形梯度内,林地的分布指数均大于1,林地的优势地形梯度区域为第3级,第4级和第5级地形梯度区域;草地在第3级和第4级地形梯度的分布指数大于1,第3级和第4级地形梯度区域是草地的优势地形梯度区域;水域在第1级地形梯度的分布指数大于1,水域的优势地形梯度区域为第1级地形梯度区域;建设用地在第1级和第2级地形梯度的分布指数均大于1,其优势地形梯度区域为第1级和第2级地形梯度区域;未利用地波动过大,无明显规律,这是人类对林地的滥砍滥伐,而后三峡库区蓄水、退耕还林、复垦以及扶贫等一系列政策所造成的结果。在第1级地形梯度区域内,水域和建设用地进行竞争;在第2级地形梯度区域内,耕地与建设用地进行竞争;在第3级地形梯度区域内,耕地、林地和草地进行竞争;在第4地形梯度区域内,林地和草地进行竞争;在第5级地形梯度区域内,林地占据绝对的优势。由此可知,万州区土地利用类型在第1级和第2级地形梯度区域内受人类活动影响最大,第3级地形梯度区域内土地利用类型受人类活动活动的影响较大,第4级和第5级地形梯度区域内土地利用类型受人类活动影响较小,自然生态环境保护比较完整。

图4 万州区不同地形位梯度下土地利用分布指数

综上分析,可以发现在万州区水域和建设用地的分布受地形因子的影响非常强,耕地的分布受地形因子的影响仅次于水域和建设用地,草地次之,林地的分布受地形因子的影响非常薄弱,基本不会因地形的变化而受到限制。由此可见,对土地利用变化的地形梯度分析,可以为万州区、三峡库区乃至其余与三峡库区相似的地区提供科学、合理的土地利用管理及布局的参考依据。

3.3 万州区土地利用图谱变化分析

依据各个时序单元的土地利用转移矩阵数据,剔除各个土地利用类型中未发生变化的图谱单元,并通过不同年份的土地利用数据建立土地利用变化图谱对万州区土地利用变化主要类型图谱特征进行分析。

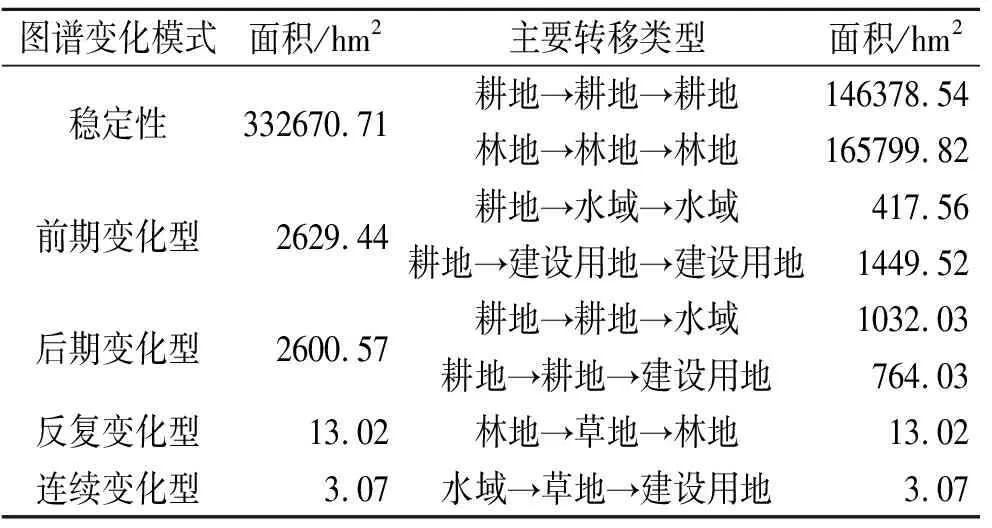

由表2可知,2000—2014年期间,万州区土地利用变化模式主要分为5种模式,即稳定性、前期变化型、后期变化型、反复变化型和连续变化型。其中全区土地利用变化模式以稳定型为主,转移面积332 670.71 hm2;前期变化型次之,转移面积2 629.44 hm2;然后为后期变化型,转移面积2 600.57 hm2;反复变化型和连续变化型转移面积分别为21.39,3.07 hm2。

表2 2000-2014年万州区土地利用图谱

稳定型的主要转移类型为“耕地→耕地→耕地”和“林地→林地→林地”,其转移面积分别为146 378.54,165 799.82 hm2;前期变化型的主要转移类型为“耕地→水域→水域”和“耕地→建设用地→建设用地”,其转移面积分别为417.56,1 449.52 hm2;后期变化型的主要转移类型为“耕地→耕地→水域”和“耕地→耕地→建设用地”,其转移面积分别为1 032.03,764.03 hm2;反复变化型的主要转移类型为“林地→草地→林地”,其转移面积分别为13.02 hm2;连续变化型的主要转移类型为“水域→草地→建设用地”,其转移面积分别为13.02 hm2。

综上所述,稳定型未发生变化,反复变化型是“林地→草地→林地”,造成其原因为林地被砍伐后又被还于林地,前期变化型和后期变化主要为耕地向水域和建设用地的转移,这是由于三峡库区蓄水淹没大量耕地导致耕地向水域转移,而万州区城乡建设导致耕地向建设用地转移。反映了人类发展过程中城乡建设对耕地的持续侵占,以及人类活动修建的重大工程导致的对耕地的侵占。

3.4 万州区土地利用变化图谱的地形位梯度分析

使用万州区2000—2014年的土地利用图谱变化模式数据与地形位指数数据进行叠加计算,并根据分布指数数据计算出不同地类在高程梯度、坡度梯度和地形位梯度的分布指数。

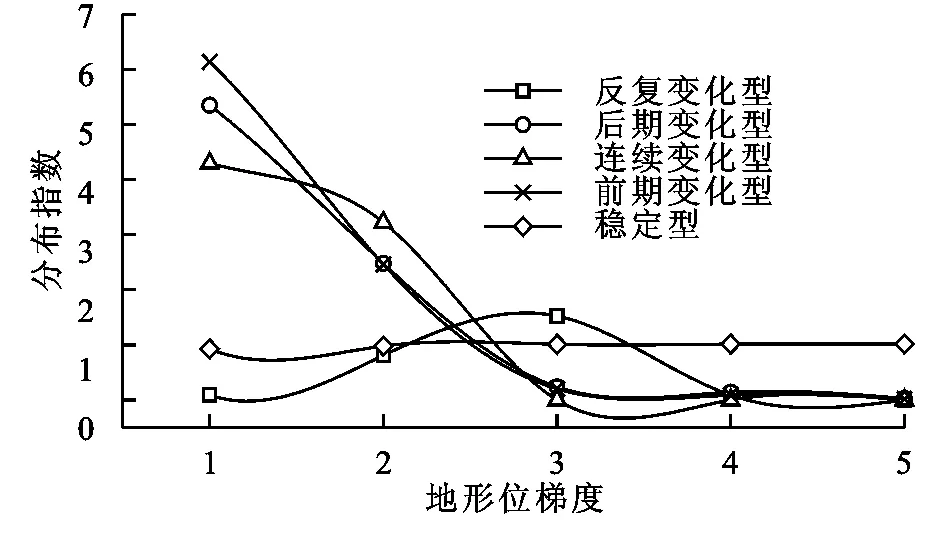

从图5可以看出,不同变化类型的图谱在不同地形梯度内差异明显。稳定型在不同地形梯度区域内分布较为均匀,其分布指数均接近于1,而随着地形梯度的增加,其分布指数有着小幅度的增加,因而稳定型图谱变化的分布优势随地形梯度增加而呈增加的趋势;前期变化型在第1级和第2级地形梯度区域大于1,处于优势地位,并随着地形梯度的增加而呈现减少的趋势;后期变化型与前期变化型相似,在第1级和第2级地形梯度区域大于1,处于优势地位,并随着地形梯度的增加而呈现减少的趋势;连续变化型仅在第1级和第2级地形梯度范围内发生变化,在其余地形梯度范围内未发生该变化,其在第1级和第2级地形梯度范围内的分布指数均大于1,处于分布优势地位;反复变化型在第3级地形梯度区域内的分布指数大于1,处于优势地位,在其余地形梯度区域内的分布指数均小于1;连续变化型在第1级和第2级地形梯度区域大于1,处于优势地位在其余地形梯度区域内的分布指数均小于1。在第1级地形内,以连续变化型、后期变化型和前期变化型为主,在第2级地形梯度同样以连续变化型、后期变化型和前期变化型为主,在第3级地形梯度以反复变化型和稳定型为主,而在第4级和第5级地形梯度以稳定型为主。

在对万州区各图谱变化类型的地形梯度分布指数进行分析的同时,对万州区各图谱变化类型主要变化地类的地形位梯度分布指数进行分析,在人类活动的地形因素影响下对土地利用的影响程度的研究有较大的帮助(图6)。

图5 万州区各图谱变化类型的地形位梯度分布指数

在稳定型下,耕地→耕地→耕地主要分布于第1级、第2级和第3级地形梯度区域,由此可见,耕地在较低地形梯度上具有优势地位;林地→林地→林地主要分布于第3级、第4级和第5级地形梯度区域,所以林地在高地形梯度上具有优势地位。在前期变化型下,耕地→水域→水域和耕地→建设用地→建设用地主要分布于第1、第2级和第3级地形梯度区域,说明水域和建设用地在低地形梯度上占有优势地位。在后期变化型下,耕地→耕地→水域和耕地→耕地→建设用地与前期变化型相似,主要分布于第1、第2级和第3级地形梯度区域,说明水域和建设用地在低地形梯度上占有优势地位。

图6 万州区各图谱变化类型主要变化地类的地形位梯度分布指数

4 结 论

(1) 在2000—2014年,万州区土地利用类型以林地和耕地为主,耕地、林地、草地和未利用地呈现减少的趋势,水域和建设用地呈现增加的趋势。

(2) 在2000—2014年,万州土地利用类型在不同的高程梯度之内的分布情况有着显著的差异,耕地、水域和草地主要分布于低高程区域,草地主要分布于中高程区域,林地主要分布于高高程区域;万州土地利用类型在不同的坡度梯度之内的分布情况同样有着显著的差异,耕地、水域和建设用地主要分布于平缓区域,草地除平坦区以外的区域分布比较均匀,林地主要分布于坡度较大的区域;万州土地利用类型在地形的分布情况有着明显的差异,耕地、水域和建设用地主要分布于较低的地形梯度区域,草地主要分布于中高地形梯度区域,林地主要分布于高地形梯度区域。

(3) 在2000—2014年,万州区土地利用图谱变化类型主要以稳定型为主,其次最主要的土地利用图谱变化类型为前期变化型和后期变化型,反复变化型和连续变化型所发生的变化非常微小。稳定型在不同地形梯度区域内分布均匀,前期变化型和后期变化型主要分布于低地形梯度区域内。

(4) 三峡库区蓄水淹没耕地以及建设用地占用耕地问题比较严重,由于三峡库区蓄水以及万州区的地形特性,使得万州区在低地形梯度区域内对万州的城乡建设占据更多的耕地,因而对万州区城镇土地利用规划需要更科学、更合理地进行布局。在坡度25°以上仍然存在较多的耕地,因此万州区需要进一步加强退耕还林。