《灵枢》镵针形制考辨

刘 斌

(郑州人民医院, 郑州 450003)

《灵枢》九针是中医经典中惟一一套论述系统且形制相对完备的外治工具。镵针作为九针之首,其重要性自然不言而喻。然而由于至今尚无明确的传世镵针出现或实体针具出土,文献研究已成为目前考证其形制的主要途径。历代医籍在论及鑱针时均引用《灵枢》原文,但其各本绘图之间出入之大,如无文题所志,实难想象竟是所指一物。围绕镵针的形制,《灵枢》原文的疑点和后世注文的迥异,已足令后学者莫衷一是。关于镵针的这些疑团如不得到有效的解决,将对其形制的研究工作造成极大困扰,因此成为考察针具古制亟待解决的问题。

关于镵针形制的条文见于《灵枢·九针十二原》曰:“一曰镵针,长一寸六分”“镵针者,头大末锐,去泻阳气”;《灵枢·九针论》曰:“故为之治针,必以大其头而锐其末,令无得深入而阳气出”“一曰镵针者,取法于巾针,去末寸半卒锐之,长一寸六分,主热在头身也”。这些条文给出了镵针的主体形制特征,总结起来共有4点:一是针长一寸六分;二是头大末锐;三是去末寸半卒锐之;四是取法于巾针。因此要想明确了解镵针的详细形制特征,我们需要立足以上4点作进一步的考证。

1 总体形制

目前多数学者认同传世本《黄帝内经》成书于西汉中后期[1],秦汉是古代度量衡单位制最为完备的时期,经出土秦汉标准器的实测1尺约合23.1 cm[2]。按照秦汉度量衡并根据《灵枢》原文,我们可以得出以下关于镵针确切的信息:镵针全长约合现代公制3.7 cm, 其外形特征为头端较大,尾端尖锐,具体为在距离针尾(尖)约1.2 cm处突然变为锐利形状。

镵针得名于“镵”,则其外形用意必与镵密切相关。“镵”字在《说文解字》中解释为:“锐器也”;在《玉篇·金部》中解释为:“刺也,錾也。”早期的训诂书籍明确了镵是一种用刺的锐利器物,而对于其外形则未予描述。《素问新校正》在注释《素问·宝命全形论》时提到:“按全元起云:砭石者,是古外治之法。有三名:一针石、二砭石、三镵石,其实一也。古来未能铸铁,故用石为针,故名之针石。言工必砥砺锋针,制其大小之形,与病相当。”从这一注文中可推知,镵石与镵针均以“镵”来命名,而且镵石是用金属器命名的石质工具,说明镵石的得名是在金属器具出现之后,这提示镵石是外治器具由石质向金属过渡时期的产物。因此,《灵枢》将九针的第一针命名为“镵针”,这在逻辑上是成立的,同时也解释了为什么在当时会拿一个金属字旁的“镵”字来命名一类石质工具。

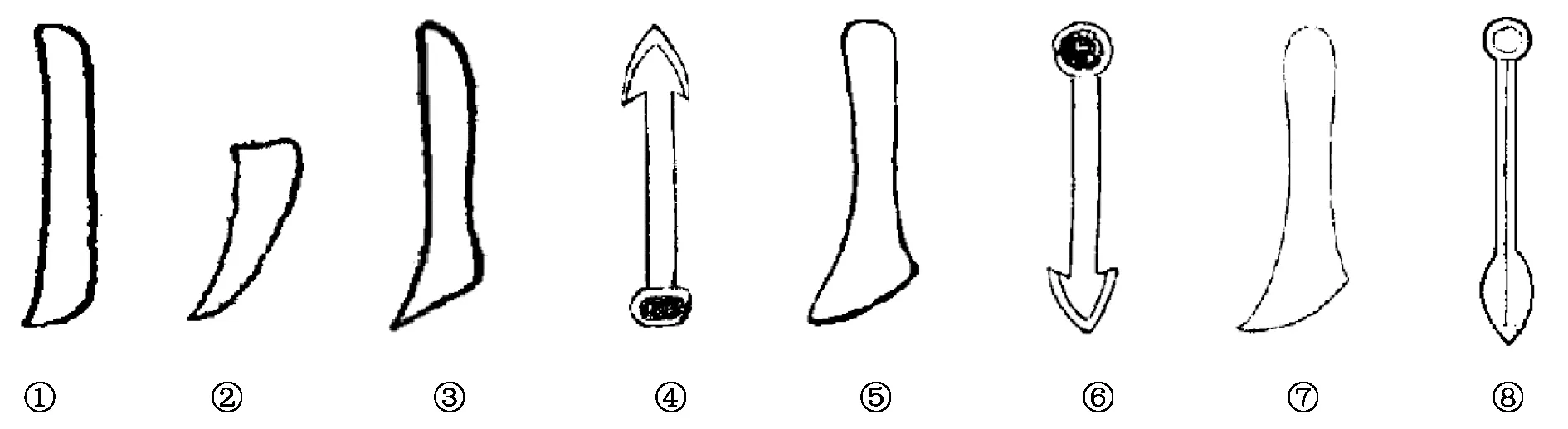

①元·杜思敬《针经摘英集》曰:“平半寸,长一寸六分,其头大末锐,其病热在头身者宜此。”②明代《普济方》卷三九针式曰:“平半寸。长一寸六分。头大末锐。其病热在头身者宜此。”③明代《针灸素难要旨》九针式曰:“平半寸,长一寸六分,其头大末锐,其病热在头身宜此。” ④明·徐春甫《古今医统大全·针灸直指》曰:“平半寸,长一寸六分,头大末锐,其病热在头身宜此。今之名箭头针是也。” ⑤明·马莳在《黄帝内经灵枢注证发微》曰:“故下文一曰镵针者,取法于巾针。其头虽大,其近末约寸半许而渐锐之。计长一寸六分。主热在头身者用之。正以出阳气也。”在《九针之图》曰:“其头大,其末锐,取法于巾针。至末寸半渐锐之。长一寸六分。主热在头身用之。” ⑥明·杨继洲在《针灸大成》曰:“平半寸,长一寸六分,头大末锐,病在皮肤,刺热者用此。今之名箭头针是也。”⑦明·张景岳在《类经图翼》曰:“其头大,其末锐,取法于巾针,去末寸半渐锐之,长一寸六分,主热在头身用之。” ⑧清代《医宗金鉴·刺灸心法要诀》镵针主治法歌中引“箭头针”的说法,但其对鑱针式图的注文曰:“谓此针长一寸六分,上去末寸半,下祗留一分之锋,欲浅刺不令深入也。”图1 历代镵针式图

2 头大末锐

外治工具从石质到金属是一个自然的替换过程,会经过很长的并存过渡时期。尽管现代有学者[3-4]提出针砭不同来源看法,但是一个不争的事实是历史上金属器械确实全面取代了石质工具,因而的确会存在一个针石并用的时代。在这个阶段,最初的金属针具必定会参照砭石和镵石的外形来制作。我国各地都有很多尖锐外形的砭石出土问世,我们有理由认为这些砭石就是镵石,而这些镵石也正是镵针的雏形。镵针是按照镵石的外形来打造的,那么由此推论镵针的外形应该亦是一端略为粗大、尖锐的类似镵石的形状。明·徐春甫在《古今医统大全·针灸直指》中描述鑱针时加入了“今之名箭头针是也”,观后续之作多受此影响,将鑱针绘制成一枚三角或菱形箭头的样式。

箭头又称箭镞,明代《天工开物·佳兵》中记载:“北虏制如桃叶枪尖,广南黎人矢簇如平面铁铲,中国则三棱锥象也”,明确总结了当时三地箭镞的外形特征区别。另据现代学者刘忠涛[5]研究认为,在中国古代北方民族使用箭镞的形制中以柳叶形制为主。因此,薄扁外形是明代中国北方民族的制箭特征,我国商周时期的青铜镞亦表现为此类特征,这为我们了解“箭头针”的外形提供了重要参考。

箭镞外形在发展中逐渐出现了长铤。铤的出现,更利于镞和箭杆的接合,并使箭在飞行中保持平衡[6]。铤相对于前端膨大的镞首来说显得较为细长,而且从镞首到铤在关部存在一个突然变细的外形。这个结构特征不但与鑱针头大末锐的特点相一致,而且连细节上的“卒锐之”都可以对应。因此推测,徐春甫在增补鑱针描述时加入的箭头针一句,在当时是确有其辞的。然而这里有一点是需要特别注意的,按照外形来看,鑱针的用部在锐末,其对应箭头的部位是应该细铤而不是镞首,之所以有箭头针的说法,只是说明二者外形相似,而实际鑱针的用部与箭镞是正好相反的。

3 去末半寸卒锐

镵是一种尖锐的金属器具[7]。《灵枢·九针论》原文所论:“去末寸半卒锐之”“去末”即距离针尾之意,如果将“寸半”做一寸半来解,即用刺的锐部长一寸半(约3.5 cm),则针头仅剩一分(约2.3 mm),无实际意义;而做半寸解,则锐部长半寸(约1.2 cm),头部长一寸一分(约2.5 cm),则全针比例较为协调,而且这样的针头部比较适合捏持,符合实际操作需要。

马莳在《黄帝内经灵枢注证发微》中则注为:“其近末约寸半许而渐锐之。”在九针之图的镵针图中注文为:“至末寸半渐锐之。”卒通猝,为急促、突然之义;上书更“卒”为“渐”,在文义上是矛盾的。《黄帝内经灵枢注证发微》是史上通注《灵枢》第一书,马莳在原文“卒锐”之后直言“渐锐”,令人匪夷所思,后世张景岳《类经图翼》亦从此说。查两书中的镵针外形,乃宗《针经摘英集》中的砭石样鑱针图,但下部侧尖更为突出,且过渡更加圆滑。分析二者舍“卒”为“渐”的用意,仅是为了应合图形特征的需要,即为了调和《灵枢》原文“卒锐之”和图中镵针圆弧外形之间的矛盾而为之。

关于“去末寸半”的注解,《太素》与《甲乙经》皆作“半寸”,其义明显。清代《医宗金鉴·刺灸心法要诀》鑱针主治法歌中引明·徐春甫《古今医统大全·针灸直指》中“箭头针”的说法,但其对鑱针式图的注文曰:“谓此针长一寸六分,上去末寸半,下祗留一分之锋,欲浅刺不令深入也”,这个对原文的改动之大史无前例,而且所述之形着实令人费解。丹波元简在《灵枢识》中说:“此针通计长一寸六分,其寸半而卒锐之,则其余有一分。岂有此理乎,不若当从《甲乙》作半寸。”由此观《医宗金鉴·刺灸心法要诀》鑱针式图的注文,妄加“上”字,臆测一分之锋,虽可自圆其说,但图文已与《灵枢》原文悖离,不足为取。

4 取法巾针

《灵枢·九针论》里提到了镵针“取法于巾针”,由此可知,巾针必然对鑱针产生了启迪式的影响,那么巾针的外形将成为鑱针定制的重要参考。然而巾针究竟为何物,历代医学文献上未有明述。

对于“巾”字,《说文解字》解释为:“佩巾也”;《玉篇·巾部》解释为:“巾,佩巾也,本以拭物,后人著之于头。”巾饰是古代汉民族传统服装的重要佩饰,早期的头饰又称头衣,主要的作用是包裹头发。汉代末年名士们认为用幅巾包头是很风雅的举动,致使戴头巾的风气大兴[8]。南北朝时期,帻不再成为人们的冠帽,而是开始流行巾[9]。如果将巾定义为头巾的话,巾针则相应地为固定发髻包巾的簪子,古称笄,如国内学者叶又新认为巾针就是笄。头大末锐是商周骨笄的基本形状[10]。李戎认为,巾针即是骨笄、骨簪类[11]。

古人发笄的用部明显地呈现为针形,头端或者简易地膨大,或者做成各类复杂的装饰,总体而言极其符合鑱针头大末锐的外形特点。当然笄的针形部分比较长,而鑱针的锐部比较短,二者之间存在着拓扑结构的相似,这个相似就是“去末寸半卒锐之。”鑱针的这个突然变细的形制特点,基本上可以排除其取法于缝织用针的可能性,进而也排除了巾针是此类生活用针的可能性。

5 讨论

5.1 形制考释

镵针取名于镵,取法于巾针,明·徐春甫称之为箭头针,提示我们可以参考这些相关的器物来考察镵针的外形。镵石、巾针、箭镞,3个似乎毫不相关的工具,共同出现在与镵针有关的叙述中,必然说明这三者与镵针存在某种一致的外形特征。从《灵枢》称镵针“头大末锐”的特点来看,镵石、巾针和箭镞在外形上确实具有一头大一头小的特征;尤其是后二者巾针的头部膨大与笄的细长,箭镞的镞首和细长的铤部均存在一个突然变细的外观,这与镵针“卒锐之”的描述特点非常一致。

这个突然变细的外形,在镵针实际操作时起到限制进针深度的作用,即《灵枢》中的“令无得深入。”也就是说,镵针的锐部在没入皮肤后会自动形成一个阻挡机制,这个形制使镵针的极限刺深为半寸,约合1.2 cm。李艳宁等[12]根据现代高频超声应用于皮肤厚度的测量发现,不同部位皮肤(皮肤+真皮)在大腿根部最薄为0.95~1.05 mm,在足跟部最厚为2.18~2.32 mm(95%置信区间)。以上臂为例,皮肤厚度为1.04~1.18 mm。李伟[13]研究测得人体上臂部脂肪厚度范围在7.0~10.8 mm之间。由此分析,镵针的用刺深度基本上位于人体浅筋膜的深层,而这个深度完美地对应了镵针应皮,取刺去泻皮肤阳气的功治。

在锐部之后,镵针仍有1寸1分的膨大头部。根据镵石、巾针(笄)和叶状镞首的共同外形,并且考虑实际操作的需要,镵针头部应为扁平状膨大,这样外形的功用是便于捏持以利进针。

5.2 针形辨误

考察自元代以后的各版九针图,镵针是其中变化分歧最大的,也是与《灵枢》原文描述最不相一致的针具。按照著作问世顺序依次来看,元代《针经摘英集》中的镵针(图1-①)更类似于砭石,在外形特征上基本不符合《灵枢》原文的描述。明代《普济方》收录的镵针图(图1-②)基本符合“头大末锐”的外形,但没有“卒锐之”的特征,其弯月状外形更像农耕用犁的金属镵头。明代《针灸素难要旨》《黄帝内经灵枢注证发微》《类经图翼》中的镵针(图1-③、⑤、⑦)外形与元代《针经摘英集》外形相似,但是在侧尖的局部有所改变,但整体外形与《灵枢》鑱针描述不符。明代《古今医统大全·针灸直指》首发箭头针样镵针图(图1-④)并辅以文注,但从前文分析镞首对应镵针的大头,铤部对应锐末,显然作者并未注意到这一情况,而直接将针尾绘制成箭头形。明代《针灸大成》和清代《医宗金鉴·刺灸心法要诀》中的镵针图(图1-⑤、⑧)延续了箭头针的外形,尽管相对原作图式进行了上下的换位,但仍未实现“去末寸半卒锐之”的形制。

根据图示可以将历史上镵针的外形粗略地划分为3种,一种是元代《针经摘英集》首发的砭石式镵针,另一种是《普济方》首发的犁镵式镵针,第3种是明代《古今医统大全·针灸直指》首发的箭头式镵针。尽管这3种针形在外观上大相径庭,且不同时期形似各图之间亦不尽相同,但是从图形的侧重变化和注文的描述来看,都是积极向《灵枢》原文靠拢的。从实际针形继承效果来看,《古今医统大全·针灸直指》提出的箭头针是得到广泛认可并流传至今的针形。无论是清代《医宗金鉴》的叶形镵针,还是现代流行的菱形、倒三角形镵针,都可以看作是沿用箭头针的思路所采取的变形。

6 结论

镵针的立制代表着金属针全面替代石质针具的历史性进步,也代表着中医理论对人体结构的深入认识以及相应器械设计的成熟理念。历史上鑱针的图示外形不一,提示古代医家对其形制特点并未达成统一的认识,因而记录镵针的《灵枢》原文在此项研究中更具有权威意义。基于《灵枢》原文探讨镵针定制的外形结构以及病治功用,对于了解早期针灸学术体系,总结古代针具演化源流,乃至合理设计未来针具等方面都具有重要的学术价值和研究意义。