《群书治要》编纂原则探述

——关于“贞观之治”政治伦理思想之特点

刘海天 李 萍

“贞观之治”是值得关注的清明之世。贞观一朝从隋末丧乱走向“大治”,得益于贞观君臣对历史经验的孜孜务求。这其中,《群书治要》扮演了重要角色。因失传一千余年,《群书治要》于现代虽获关注[注]“该书得到了原中共中央政治局委员、中央书记处书记习仲勋的大力支持,并于2001年2月25日亲笔题词:古镜今鉴。”参见刁兴泽:《〈群书治要〉的“博而要”》,《学习时报》2016年6月6日第A16版。,其政论价值尚未得到充分挖掘;而其内容虽包罗万象,编纂原则却有迹可循,是理解全书的关键。

一、直指经世致用

“本求治要,故以治要为名”[注]参见[唐]魏徵:《群书治要序》(以下简称《序》,并不做标注),载[唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》,台北:世界书局,2011年,第13—14页。《群书治要》的基本定位是阐述“治国理政的要点”。故“直指经世致用”为首要编纂原则。

(一)提挈治道大体

贞观初,李唐政权内忧外患基本解除,重心由军事征战转向内政修理。因自身理政经验不足[注]太宗曾言“朕是达官子弟,少不学问,唯好弓马。至于起义,即有大功。既封为王,偏蒙宠爱。理道政术,都不留心,亦非所解。及为太子,初入东宫,思安天下,欲克己为理。”参见[唐]吴兢撰,谢保成集校:《贞观政要集校》卷6,《杜谗佞》,北京:中华书局,2003年,第346页。,太宗亟待提高执政能力。学习“帝王学教材”当属直接有效的方式。[注]《群书治要》成书于贞观五年,与唐初执政重点转移相契合。参见[宋]王溥撰:《修撰》,《唐会要》卷36,北京:中华书局,第651页。

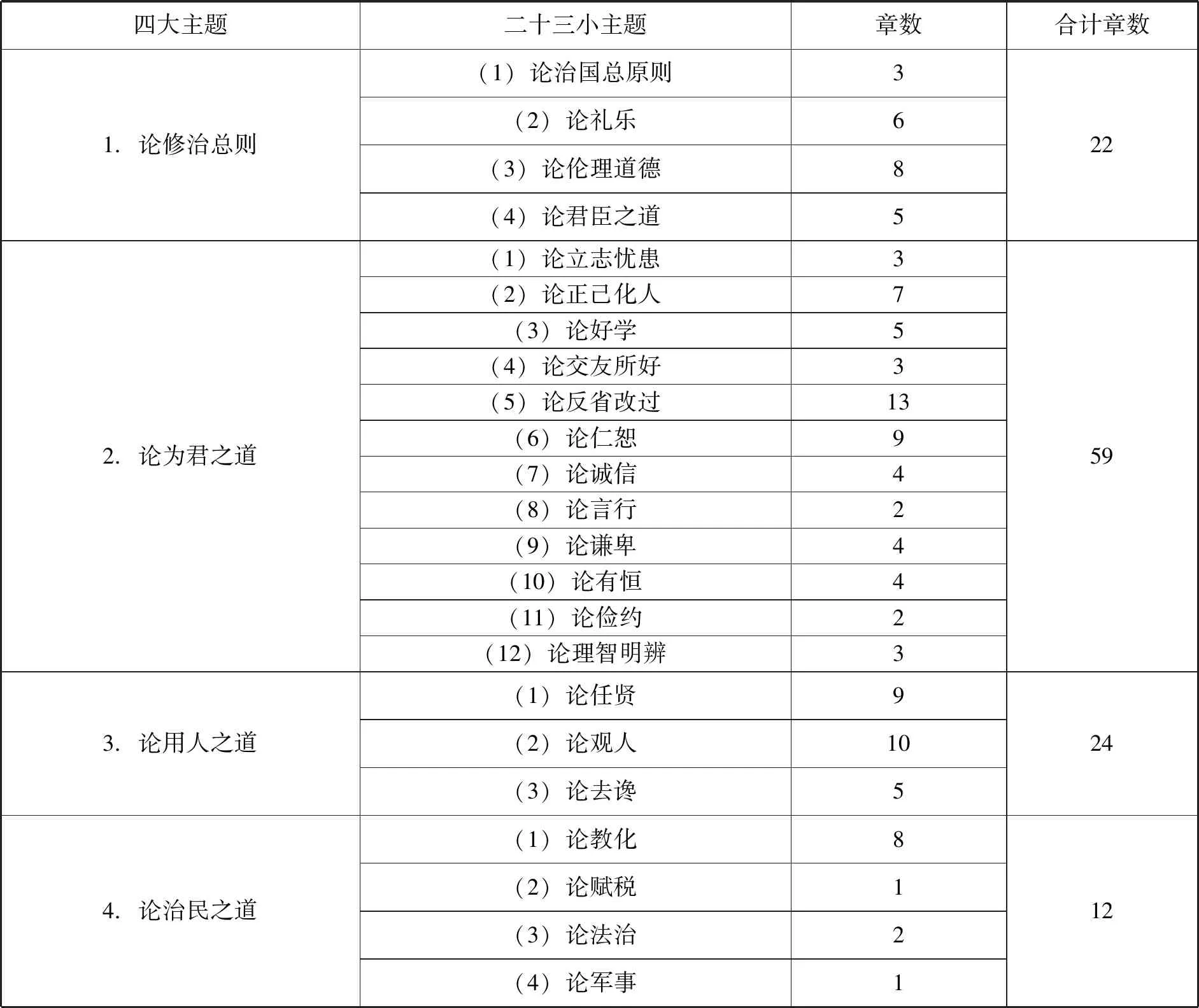

据魏徵看来,前朝帝王“时有撰述。并皆包括天地,牢笼群有。竞采浮艳之词,争驰迂诞之说。”(《序》)皆属“不务政业”“文胜于质”。而编纂“帝王学教材”,首先要回应新生政权执政的现实需求。以《论语治要》[注]《论语治要》在《群书治要》目录中称“《论语》”,单独列出作为分析对象时,宜称“《论语治要》”以示区别。以下引《论语治要》之文字,皆见于《群书治要》第1册第107页上栏—116页下栏,均不作个别注释。为例,其所录之文,就皆直指乎“用”,反映出编者注重大体、“简而易从”(《序》)的思路。为求直观,现对《论语治要》所录主题作一分类说明。详见下表:

表1 《论语治要》涵盖主题及其章数

《论语治要》明确指向了政治伦理的三个主体:帝王、官吏和百姓,并对其伦理定位作出概述。其二十三小主题,已涵盖治国各领域相关的主要问题。而《论语治要》字量仅占《群书治要》的约百分之一,这就充分体现出“务乎政术,缀叙大略”“网罗治体,事非一目”(《序》)的编纂思路。

从章数对比看,“为君之道”“用人之道”“治民之道”约呈半数减少趋势,反映出“君为治本”的执政逻辑。“君子之德风,小人之德草”(《论语治要》)“君者,民之源也。源清则流清,源浊则流浊。”[注][唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第3册,第502页上栏。(《孙卿子治要》)在中央集权的政治体制下,“自上而下”的传导效应最具实效性。太宗曾提出“若安天下,必须先正其身。未有身正而影曲,上理而下乱者”[注]参见《君道》,[唐]吴兢撰、谢保成集校:《贞观政要集校》卷1,《君道》,第11页。。贞观朝前期君臣严于修身,是缘于对“政者,正也”为政之道的深刻体认。

(二)以儒家思想为纲宗

《群书治要》推重孔子儒学。其“经部”除“五经”外,还收录了《孝经》《论语》《孔子家语》三部反映孔子思想的文献;在“史部”及“子部”,“孔子”二字直接出现就达130余次。均凸显出孔子特殊地位。而《论语治要》中,政治方面的“为政以德”,经济方面的“节用而爱人,使民以时”,文化方面的“道之以德,齐之以礼”等思想,均代表着《群书治要》的基本观点,体现出以孔子儒家思想为本的价值取向。

《群书治要》率先采用了贞观年间确立的“四部分类法”——即以“经,史,子,集”四部分类标称官藏文献[注]“欧阳修曰:历代盛衰,文章与时高下,然其变态百出,不可穷极,何其多也。自汉以来,史官列其名氏篇第,以为六艺、七略,至唐始分为四类,曰经、史、子、集,以甲、乙、丙、丁为次,谓之四库书,亦曰四部书”。[北宋]司马光编著、[元]胡三省音注:《资治通鉴》第19册,北京:中华书局,2013年,第6217页。,这是历史上首次以官方形式确立以“经部”标称儒家经典的图书分类方法,体现出尊崇儒教的价值取向。《群书治要》又在此基础上更进一步——选录非同官藏文献的全文收录,其选录背后贯穿了一套价值取向明确的思想体系。

《群书治要》本指向解决“六籍纷纶,百家蹖驳”(《序》)的问题,故可确定其绝非东拼西凑、思想驳杂的“大杂烩”。在诸子思想中,与儒家抵牾明显的应属商、韩法家思想。但观察《商君书治要》,仅收录了其29篇中的《六法》[注]《六法》篇不见于现存《商君书》,当属古之佚文。《修权》《定分》3篇的内容,总计约730字。讨论的问题包括法制因时损益,法制于吏治清廉、社会秩序的积极作用等;《韩子治要》则收录了《韩子》55篇中的《十过》《解老》《说难》等11篇的内容,总计约2350字,所涉主题包括慎好恶、定民业、制度建设等。就字数论,收录比例不高;就内容言,于儒家思想有补益而无相悖,明显体现出以儒家思想为本、诸子思想为枝干的特点,反映出兼收并蓄、有立有权的开放政治思维。

(三)价值理性的传达

作为一部立意“贻厥孙谋”(《序》)的帝王学教材,《群书治要》着重于讨论治世王道应有的价值取向。缘于对执政规律的把握宏观,其可在不同具体历史条件中发挥作用,实现善治。所谓“历史知识,贵乎鉴古而知今”[注]钱穆:《国史大纲》上册,北京:商务印书馆,2010年,第2页。,而“以古为鉴”之关键,即在于对一种不变之理念的把握。[注]如钱宾四认为“政治制度断无二三十年而不变的……一项制度背后的原本精神所在,即此制度用意的主要处,则仍可不变。”(参见钱穆:《中国历代政治得失》,北京:九州出版社,2012年,第56页。)梁任公亦以为“具体的政治条件,是受时间空间限制的;抽象的政治原则,是不受时间空间限制的。”参见梁启超:《先秦政治思想史》,台北:中华书局,1962年,第2—3页。

《群书治要》着重传达理念而非制度设计,但贞观并不缺乏出色的政治制度。虽言唐朝承袭隋朝旧制,并无创制之需,但在同样的制度框架内,隋朝三十七年盛极而亡,贞观朝却迅速实现致治乃至开创盛世,不可否认是“人”的问题。

“人”“法”关系在《群书治要》中是重点讨论的问题。如“徒善不足以为政,徒法不能以自行”[注][唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第3册,第480页下栏。(《孟子治要》),“贤人”与“善法”辩证统一,不可偏废。但相较而言,则更重贤人。这也是“法者,治之端也;君子者,法之源也。故有君子,则法虽省足以遍矣;无君子,则法虽具足以乱矣。”[注][唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第3册,第501页下栏。(《孙卿子治要》)所要传达的理念。此处之“君子”,是德才兼备的“善法”的制定者、执行者与改良者,故政权兴衰之根本在于能否择贤而任。

由“任贤致治”的逻辑出发,《群书治要》中对帝王职责也有所限定:即任贤和把握大局,而不预闻具体政务。所谓“明主好要而暗主好详。主好要则百事详,主好详则百事荒矣”[注]同上,第490页下栏。(《孙卿子治要》),“本在于上,末在于下。要在于主,详在于臣”[注][唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第1册,第109页上栏—下栏。(《庄子治要》)也就是“不在其位,不谋其政”(《论语治要》)。“君总大体,不亲小务”,无疑是一种具有积极意义的政权开放理念。贞观朝运行良好的“三省六部制”,即可作此理论的诠释。

后人在评价《群书治要》的立意时认为,其“先明道之所以立,而后知政之所行”[注][日]林敬信之撰:《校正〈群书治要〉序》,载[唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第1册,第9—11页。。对政治理论本质的理解是贯通古今、古镜今鉴的关键。《群书治要》对政治规律的准确把握,在两个世纪后日本皇室治理朝野的实际效果中亦得到印证。[注]“我朝承和、贞观之间,致重雍袭熙之盛者,未必不因讲究此书之力。则凡君民、臣君者非所可忽也。”参见《校正〈群书治要〉序》。“谨考国史,承和、贞观之际,经筵屡讲此书。”参见[日]细井德民:《刊〈群书治要〉考例》,载[唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第1册《序》部分,第12页下栏。日本承和(834—848)、贞观(859—877)朝属于日本的平安时代。

二、推重笃实简约

《群书治要序》中指出:“六籍纷纶,百家踳驳。穷理尽性,则劳而少功。周览泛观,则博而寡要。故爰命臣等,采摭群书,翦截浮放,光昭训典。”指出了又一编撰原则。

(一)扭转南朝浮华文风

注重笃实简约,与太宗将门背景有一定关系。太宗未精于学,故不宜“周观泛览”与“穷理尽性”。战场重实效不重文饰,故其为学亦厌恶虚浮之言。“若事不师古,乱政害物,虽有词藻,终贻后代笑”[注][唐]吴兢撰、谢保成集校:《贞观政要集校》卷7,《论文史》,第388页。。有鉴于南朝君主因沉湎辞藻而亡国,故太宗更尚质朴实用之文。《群书治要》亦整饬浮艳迂诞的文风,其于四部文献中未录“集部”即是一种体现。

此种导向,亦反映在太宗起用“文儒”[注]“文儒”于贞观时期所撰之《晋书》中已作专门称谓使用,指代博学多闻、思维缜密、经验丰富且深受帝王重视的贤良文人群体。如“汉祖勃兴,救焚拯溺,粗修礼律,未遑俎豆。逮于孝武,崇尚文儒。爰及东京,斯风不坠。”[唐]房玄龄等撰:《晋书》第8册,北京:中华书局,1974年,第2345页。的特点中——重吏能不尚文辞。从时代背景看,唐初迫切需要稳定政局,不同于盛世对文学的期待;从具体人物来看,则既与太宗文武兼修的执政风格有关,也与朝中文儒的个人背景有关。以魏徵为例,他虽通经史亦善属文,但作为寒微之士亲历隋末动乱与唐初政治斗争,故得文质并秀。此种文化取向亦在《群书治要》中得到体现。

(二)遵依经典原义

《群书治要》不仅要“经世致用”,而且要“简要详明”。以《论语》为例,其所记录的先秦口语已属精炼,但编者仍更作简省,可分两种情况,一是文字简省但文义不变,共计十一章。如:

樊迟(问仁。子曰:爱人。)问知。(子曰:知人。樊迟未达。)子曰:举直错诸枉,能使枉者直。樊迟退,见子夏曰:(乡也,吾见于夫子而问知。子曰:举直错诸枉,能使枉者直。)何谓也。子夏曰:(富哉言乎。)舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。(《颜渊》)[注]为方便观察起见,将《论语》原文未被收录之文字以括号表示,下文亦如。

此章论知人善任。此处直切主题,在不改变整体文义的前提下,将无关重复文字悉皆删去。另有八章,亦循此法悉为删减。

另外一类,是删节后文义迁移,共计七章。一种是将不适于帝王的内容删去,一种是改变整章文义。如“孔子曰:见善如不及,见不善而探汤。(吾见其人矣,吾闻其语矣。隐居以求其志,行义以达其道。吾闻其语矣,未见其人也。)(《季氏》)”此章为孔子评价时人保留意见。编者取其精义,是“弃彼春华,采兹秋实”(《序》)编纂方法的具体写照。其截取有法,故无断章取义之嫌。这些截录起到“简而易从”(《序》)的阅读效果,是一种智慧。

“尊崇原义”是贞观初年的治学特点。贞观朝对中国传统经学发展的一大贡献,即是结束南北朝政治分裂导致的学出多门问题,为统一经学作《五经定本》与《五经正义》,有效推进文化统一。注重严谨考证、融合南北之说是当时文化政策的重要特征。魏徵时任“秘书监”掌管国家经籍校勘整理,这种严谨态度亦在《群书治要》得到体现。在保持原义基础上的删削,是深厚学养与主动加工整理古代文献、实现古为今用文化自觉的充分体现。

“世迁事变,时换势殊,不得不因物立则,视宜创制。”[注][日]林敬信之撰:《校正〈群书治要〉序》,载[唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第1册,第9—11页。《群书治要》的“简要详明”与“经世致用”相呼应,实现了“提挈治道”的初衷。日本学者对此首肯,认为其“唯主治要,不事修辞。亦足以观魏氏经国之器,规模宏大,取舍之意,大非后世诸儒所及也”[注]参见[日]细井德民:《刊〈群书治要〉考例》,载[唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第1册《序》部分,第12页下栏。。

三、专注帝王之道

《群书治要》编纂的第三原则,为“专注帝王之道”。所谓“帝王学教材”,非他人不宜阅读,而是以指导帝王执政之需作为首要目标,相当于“量体裁衣”。

(一)“各全旧体”的独特体例

《群书治要》体例别具一格。作为一部专业性强且汇编成书的著作,此书常被误归入“类书”范畴。但如魏徵所言,其与《皇览》《华林遍略》非属同类。类书编纂重在“分类”,优点在便于检索,缺点是“随方类聚,名目互显,首尾淆乱,文义断绝,寻究为难”(《序》)。而《群书治要》是“总立新名,各全旧体”(《序》),将收录内容依原书顺序编排,未做分类。这种编排方式更方便阅读。因一段文字常涉多个主题,每个主题可有多元理解,不同主题间亦存逻辑联系等情况,勉强分类会造成文义缺失,丧失“一事之中,羽毛咸尽”以及“见本知末,原始要终”(《序》)的阅读效果。

《群书治要》“总立新名,各全旧体”的编纂方式较为特别,即便同贞观朝其他几部传世的帝王学教材相较,也差异颇大。“各全旧体”在保证上下文相对完整的同时,又使得相似主题在全书的不同位置重复出现,起到反复提醒的作用。

(二)专注帝王之需

《论语治要》中许多关乎政治伦理的内容未得收录,应由于非直关帝王所需。兹举数例说明。

如论修身,有“子曰:士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”以此指导士人修身则极好,但帝王难有“耻恶衣恶”之状,故不必录。又论政德,“子曰:行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣。”此言为官,与帝王职责并不相应,故未录。而“子路问政。子曰:先之,劳之。请益。曰:无倦。”帝王同样适用,故被选录。

《群书治要》定位的读者群体甚为有限。服务对象范围的缩小,限制了此书的传播和影响力,但也增加了此书的针对性和实效性。

这些案例虽为“专务帝道”,但也关乎“采摭群书,翦截浮放”的编纂方法。据实而论,“经世致用”“笃实简约”“专务帝道”三种编撰原则是相辅相成的三位一体关系。

(三)“元首肱股”的政治伦理精神

《群书治要》缘起太宗,故应考虑其人特殊性。从军政综合能力看,太宗是难得的帝王。但其通过政变成为储君,反映出皇权继承“立嫡”与“立贤”的矛盾。

“玄武门之变”是一件不易评说的历史事件。虽自宋以降严斥其悖伦[注]司马光认为,“立嫡以长,礼之正也。然高祖所以有天下,皆太宗之功;隐太子以庸劣居其右,地嫌势逼,必不相容。向使高祖有文王之明,隐太子有泰伯之贤,太宗有子臧之节,则乱何自而生矣……推刃同气,贻讥千古,惜哉!”反映出宋代对伦理道德与忠孝观念的强调。参见[北宋]司马光编著、[元]胡三省音注:《资治通鉴》第19册,第6205—6206页。,但《群书治要》中,却并未反映出此类信息。可佐证者,即其中选录了诸多关乎孝悌的内容。不仅《论语》有“孝弟也者,其仁之本与”等章,《孝经》中亦收录了大段有关“孝治天下”的白文与批注,如“先之以敬让,而民不争”[注][唐]魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰:《群书治要》第1册,第104页下栏。等。《礼记治要》有文武侍父尽孝的案例[注]同上,第75页下栏—第76页上栏。;《毛诗》则更为直接,注释“喻弟以敬事兄,兄以荣覆弟,恩义之显,亦炜炜然也”“人之恩亲,无如兄弟之最厚”“兄弟之相救于急难”[注]同上,第32页上栏。等文字,直陈悌道。另外,与政变相关的“定嫡庶”主题也在《毛诗》《史记》《汉书》《三国志》《晏子》《政要论》等典籍中屡次出现。

编者对此未予回避,可见朝堂对此实无忌讳。考诸史实,太宗即位后以礼安葬建成、元吉[注]“太宗立,追封建成为息王,谥曰隐,以礼改葬,诏东宫旧臣皆会,帝于宜秋门哭之,以子福为后。十六年,追今赠。”参见《新唐书》第11册,第3544—3545页。,对调和安抚朝臣之心作用甚宏。君臣互信超越政变怨仇,成为贞观之治得以开创的重要人事基础。

当然,如魏徵所言,“引而申之,触类而长,盖亦言之者无罪,闻之者足以自戒”(《序》)。其温柔敦厚的讽谏作用,亦是“君使臣以礼,臣事君以忠”(《论语治要》)的理想君臣关系的折射。《群书治要》未受太宗影响而有所讳言,更凸显此书的辅政价值。

结 语

《礼记·学记》云:“建国君民,教学为先。”“贞观之治”的开创得益于贞观君臣对于历史经验的挖掘,而古籍阅读正是这种学习之风的直接体现。《群书治要》作为凝聚古代政论精华的帝王学教材,无疑在统一君臣思想方面发挥了重要作用。是故,该书对于理解贞观君臣的政治伦理思想,是不可或缺文献依据。