论“二爨”对民国书法家的影响

——以沈曾植、康有为、经亨颐为例

■王昊宁

民国时期可以说是中国历史上一个大变革的时代,军阀割据,内战不止,日本军国的侵华战争等等,使社会动荡不安。在这段社会转型期里,政治、文化、经济各个领域也发生着剧烈的变化,近代的社会思潮广泛传播,新美术、新戏剧、新音乐、新文学等多种新的艺术不断诞生。在这样的历史大背景下,书法的发展也受到了一定的影响。民国时期的书法虽然继承了清末的碑学,①但是有了新的发展,南北皆收,碑帖并重,可以说是颇为自由发展的一种状况。

众所周知,在书法史上魏晋南北朝时期楷书、行书、草书三种字体已发展成熟,由于这一时期碑刻字体却由隶书到楷书过渡,因而显得尤为重要,“二爨”的字体就是其典型的代表。虽然“二爨”都是楷书,但是却有着浓厚的隶书遗韵。此外,由于南朝时禁碑,②导致留存下来的碑刻极少。因此“二爨”在书法史上弥足珍贵,有着里程碑式的意义。

一、“二爨”对沈曾植的影响

沈曾植(1850—1922),浙江嘉兴人,字子培,号乙盦,晚号寐叟,别号甚多,有:东轩居士、逊斋居士、癯禅、寐翁、姚埭老民、余斋、东轩、持卿、李乡农、城西睡庵老人、乙僧、睡翁等。沈曾植在31岁时(1880年)考取进士,在京主事刑部,后又相继担任刑部员外郎、总理衙门章京、安徽布政使等职位。由于他为官期间得罪权贵,以身体不佳为由辞去官职,于61岁时(1910年)居于上海,潜心研习书法及碑帖版本之考证。书法从晋唐入手,后转学北碑,有爨宝子笔意,晚年变法,行草中融合章草、汉隶、北碑,又取法黄道周、倪元璐等。关于沈曾植的书风变化,沙孟海在《近三百年书学》中写道:“他是个学人,虽然会写字,专学包世臣、吴熙载一派,没有什么意思的;后来不知怎的,像释子悟道般的,把书学的奥秘 ‘一旦豁然贯通’了。”③此外,郑逸梅对沈曾植的书法是这样评价的:“寐叟的书法,中年法包慎伯,形神俱到,既而脱轶而出,纯用方笔,取经黄道周,上溯钟繇、索靖,旁参章草及齐魏版造像,冶为一炉。”

沈曾植的楷书书法虽然较多方笔,但是富有变化,其取法较多于《爨宝子碑》。图1是沈曾植节临《爨宝子碑》,用笔虽有楷书的笔法但是更具隶书意味。横画,如“旷”“天”“兰”等都有波磔,呈现“燕尾”;撇画,如“君”“少”等收笔的部分回转上扬;捺画,如“之”“道”“长”等尾部出挑,意在向上伸展。图2是沈曾植书写的四条屏,通过与图1进行比较,虽然存在区别,但是不难发现有着明显的“爨”味。整幅作品字距较图1更为紧凑,捺画的写法与图1接近,横画没有出现“燕尾”较图1有所收敛,撇画虽有出挑但没有图1特征明显。

图1 西泠印社2012年秋季拍卖会

图2 博宝拍卖网2012年春季拍卖会

二、“二爨”对康有为的影响

康有为(1858—1927)广东南海人,原名祖诒,字广夏,号长素,又号明夷、更甡、游存叟、西樵山人、天游化人。康有为是一位有重大影响的维新派思想家,是戊戌变法的主要领导人。1898年,康有为流亡海外,后辛亥革命时定居上海。曾刻过一方印章来概述其政治生涯:“维新百日,出亡十六年,三周大地,遍游四洲,经三十一国,行六十万里。”可见其人生阅历之宏壮。他也是一位杰出的书法家和理论家,书法初学赵孟頫、欧阳询,又学米芾、苏轼、黄庭坚;30岁后,因博览大量碑刻,顿悟碑学,而力推碑学。

关于尊碑的理由康有为在《广艺舟双楫》中是这样写道:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑;欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南、北朝碑。尊之者,非以其古也:笔画完好,精神流露,易于临摹,一也;可以考隶楷之变,二也;可以考后世之源流,三也;唐言结构,宋尚意态,六朝碑各体毕备,四也;笔法舒长刻入,雄奇角出,迎接不暇,实为唐、宋之所有无,五也。有是五者,不亦宜于尊乎!”④因此,康有为对“二爨”推崇备至,其中《爨龙颜碑》在《碑品》中列为“古今中外楷书第一”,⑤为神品,并赞其“若轩辕古圣,端冕垂裳”⑥、“下画如昆刀刻玉,但见浑美;布势如精工画人,各有意弃,当为隶楷极。”⑦至于《爨宝子碑》,康有为是这样评价的“宝子碑端朴,若古佛之容”、⑧“朴厚古茂,奇态百出,与魏碑之《灵庙》《鞠彦云》皆在隶楷之间,可以考见变体源流”。⑨

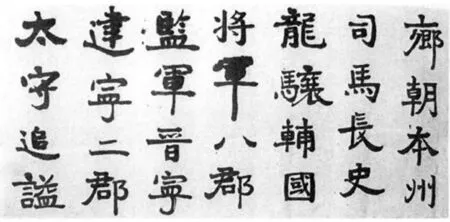

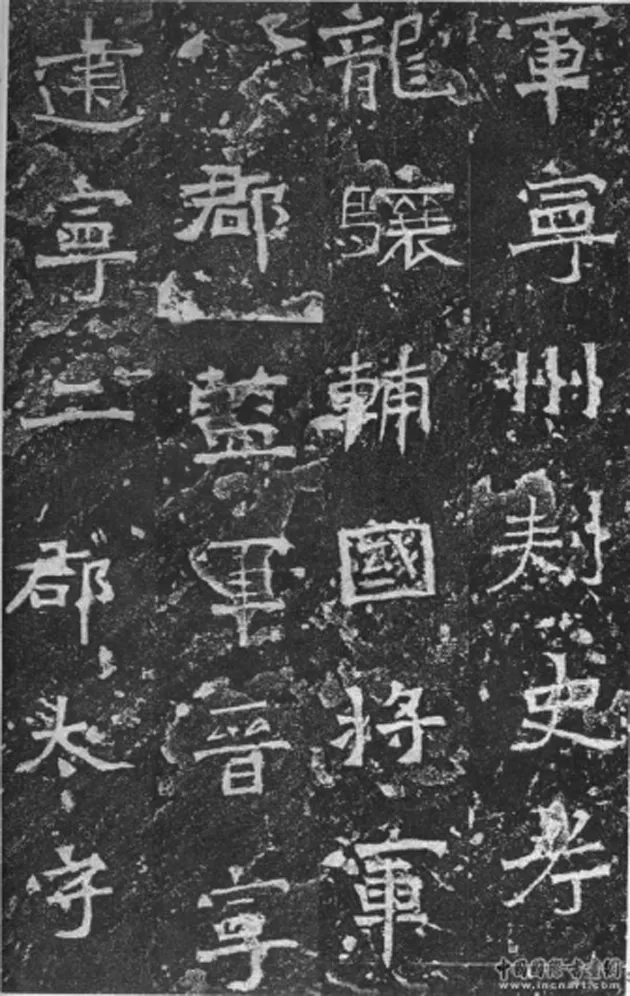

康有为对《爨龙颜碑》的理解可以从图3的《爨龙颜临本》中得以体现。图3中“撇”“竖钩”的笔画较图4《爨龙颜》拓片中出现的笔画转折更为圆滑。图3中第4列的“军”和第5列的“军”很明显最后一笔“竖”是故意进行了笔画长短的区别。可见康有为在《爨龙颜碑》的基础上做了更为夸张的艺术处理。

图3 康有为《爨龙颜临本》

图4《爨龙颜碑》拓片局部

三、“二爨”对经亨颐的影响

经亨颐(1877—1938)浙江上虞人,字子渊,号石禅,又号颐渊。别署老渊、渊道人、石渊、秋道人、白马湖叟、颐才、午湖村人、长松主人等。室名有大松堂、长松山房、临渊阁、松蟀楼等。经亨颐是我国近代教育家、书画家。早年因推行新法,被捕入狱。1900年获释后于1902年赴日本留学,专攻教育学。毕业于东京高等师范,归国后兴办教育事业。曾任浙江省立第一师范学校校长、浙江省教育学会会长、浙江省政府委员、中央训练部常务委员、国民政府委员等职。

经亨颐的书法有着浓厚的爨味,这得益于他早年的集碑。他在《爨宝子碑古诗集联·序》写道:“余嗜《爨宝子碑》三十余年矣,忆在清丙申、丁酉间,与程洧畋嘉相聚于沪,日夕论金石并刻印,集爨碑自此始。曾作‘长乐永年’四字,以为难得,又欲集 ‘奉扬仁风’为印,而不得奉字,乃截取 ‘春’之上,‘举’之下勉强合成,可谓苦”。⑩关于集“二爨”碑的情况,经亨颐在他的日记中多次记录,如:1917年1月17日,晴,有寒风。早食后赴方客园访黄越川,与其谈教育会事……五时返寓,灯下集爨碑字,拟挽杨督军之母:仪德长存。肃躬惟嘉行,荣枯自然,年高百有四。(荣枯自然,太君年高百有四);福子非文弱,军民得治,威震江之南。(显扬不匿,将军威震江之南);1917年2月6日,今日省垣中等各校长,新年雅集于西泠印社,须各带交换品一件。余检小圆寿山图石一,又集《爨宝子碑》“一道同乐,百事亨通”八字书联以充之……;1918年5月1日,集《爨龙颜碑》九字:“自戊申建校十载于兹”,制纪念笺等等。⑪经过多年的集爨字、临《爨宝子碑》,经亨颐有着以下体会;“初临此碑,最难着笔者并列四点,有等边三角,任何笔法终不克肖。临碑不宜执,徒求形似,究非作书正轨。或有所谓圆笔,如近代刘(墉)、何(绍基)从之者众,余则反其道为方笔而已,自此入其窠臼,涂抹楮墨,不知几何。”⑫在文中,经亨颐认为最初临《爨宝子碑》时最难写的是并列的四点,由于这四点多为等边三角,不管用何种笔法都不能解决问题。因此,最后一句道出了箴言,也就是说在临碑时不能只追求形似。笔者赞同此观点,在临碑时不能一味追求形,同时应该要神行兼备。(图5)可以看出,经亨颐的字并不是追求《爨宝子碑》中笔画方折的效果,众所周知,《爨宝子碑》虽是属于楷书,但是有着较多隶书的笔意。经亨颐的作品中虽然有隶书的遗韵,但是没有字中没有“蚕头燕尾”特征。很明显又有着篆书的笔意,圆中寓方。可见经亨颐在书写时并无刻意回收笔,保持中锋的效果追求自然平出。经亨颐将《爨宝子碑》的神韵,融合篆隶笔法,方圆结合,整幅作品大气磅礴,浑厚圆润。

图5 经亨颐作品选

四、结语

综上所述,我们可以发现沈曾植、康有为、经亨颐三位书家均对“二爨”有着浓厚的兴趣,并在此基础上下过功夫,并且有一定的创新,形成各自的艺术面貌。由此可见以碑筑基的重要,“二爨”对于后世的学书者具有重要的价值及意义。

注释:

①乾、嘉时期金石学、考据学的兴起促使当时学者的访碑风气,诸多书家也开始关注汉晋六朝甚至更早的碑刻书法,这股风气在阮元、包世臣的鼓吹下蔚为壮观,遂形成清代的“碑学”。

②公元3世纪初,曹操禁止厚葬,颁“禁碑令”。属厚葬之制的墓前立碑,也在禁断之列,这就是人们常说的“禁碑”。碑禁导致了墓志的盛行,但是,公元3—6世纪每当皇权不振之际,士家大族往往擅自立碑,所以西晋、东晋、南齐、梁朝的君主又多次申饬碑禁。

③沙孟海.沙孟海论艺 [M].上海:上海书画出版社,2010:17

④沙孟海.沙孟海论艺 [M].上海:上海书画出版社,2010:756

⑤沙孟海.沙孟海论艺 [M].上海:上海书画出版社,2010:829

⑥沙孟海.沙孟海论艺 [M].上海:上海书画出版社,2010:831

⑦沙孟海.沙孟海论艺 [M].上海:上海书画出版社,2010:805

⑧沙孟海.沙孟海论艺 [M].上海:上海书画出版社,2010:832

⑨沙孟海.沙孟海论艺 [M].上海:上海书画出版社,2010:805

⑩经亨颐.《爨宝子碑古诗集联·序》,见《爨宝子碑古诗集联》,民国十九年(1930)版

⑪经亨颐.经亨颐日记.[M].杭州:浙江古籍出版社,1984.01

⑫经亨颐.《爨宝子碑古诗集联·序》,见《爨宝子碑古诗集联》,民国十九年(1930)版