多层螺旋CT血管成像在腹腔镜右半结肠手术中的应用价值

李 贺,李 雷,于 超,邹 静

(滨州医学院烟台附属医院,山东 烟台,2641000)

近年,我国大肠癌的发病率逐年升高,已上升至恶性肿瘤的第二位,其中右半结肠癌占15%~18%[1]。自1991年Jacobs等开展了首例腹腔镜结肠手术以来,腹腔镜手术已逐渐取代传统开腹手术。腹腔镜右半结肠手术主要有中间入路与外侧入路两种方式[2],其中中间入路可解剖胃结肠干及其属支,避免不同解剖变异造成的误损伤或出血,可由内而外进行结肠系膜的游离,能快速、准确地进入Toldt间隙及胰腺十二指肠前筋膜间隙,同时可充分利用侧腹膜、胃结肠韧带的牵拉作用,便于手术区域组织的显露与操作[3-5],因此从肿瘤分期情况、淋巴结清扫率、无瘤原则方面考虑,中间入路均优于外侧入路,已得到临床的广泛应用。由于我国早期结肠癌少于10%,绝大多数右半结肠癌患者需行右侧完整全结肠系膜切除术(complete mesocolic excision,CME)[6]。腹腔镜CME(D3清扫)需解剖肠系膜上静脉(superior mesenteric vein,SMV),并结扎其多条属支,清扫周围淋巴结,术中血管损伤后难以控制的出血往往是中转开腹最主要的原因[7],甚至可导致患者死亡。术前了解患者的血管解剖与变异,是降低手术难度、缩短学习曲线的重要方法,也是腹腔镜右半结肠手术的安全保障。多层螺旋CT血管成像能准确反映患者体内血管情况,与传统方法相比,在临床中对结肠癌的术前评估准确性更高,能准确反映血管情况及肠壁的病变情况,判断血管的长度、走向、分支情况及肿瘤大小、形状、位置,又可准确判断肿瘤的TNM分期,方便术者更好的掌握病情[8-10]。本研究旨在通过多层螺旋CT血管成像对术中血管解剖变异情况的检查,探讨其在腹腔镜右半结肠手术的应用价值。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾分析2016年8月1日至2018年8月1日在滨州医学院烟台附属医院胃肠外科手术治疗的62例右半结肠癌患者的临床资料及影像资料,其中男34例,女28例,中位年龄(61.00±1.35)岁,排除腹部手术史及重大解剖变异者(如内脏转位等)。62例右半结肠癌患者中,根据TNM国际分期,Ⅰ期2例,占3.23%;Ⅱ期14例,占22.58%;Ⅲ期42例,占67.74%;Ⅳ期4例,占6.45%。术后病理均为腺癌,其中高分化腺癌14例,占22.58%,中分化腺癌37例,占59.68%,低分化腺癌11例,占17.74%。

1.2 CT检查方法 扫描机选用荷兰飞利浦64层螺旋CT,扫描范围:由患者肝脏顶部至盆底肛门,均行平扫+增强扫描(动脉期、静脉期及平衡期),数据经飞利浦EBW工作站进行后期处理及图像分析。

1.3 数据分析 将断层图像在工作站以容积再现的方法进行三维重建,根据解剖分型进行归类。分别将回结肠动静脉、Henle干、中结肠动静脉的术前CT图像与术中探查情况进行对比,分析两者间的符合率。

2 结 果

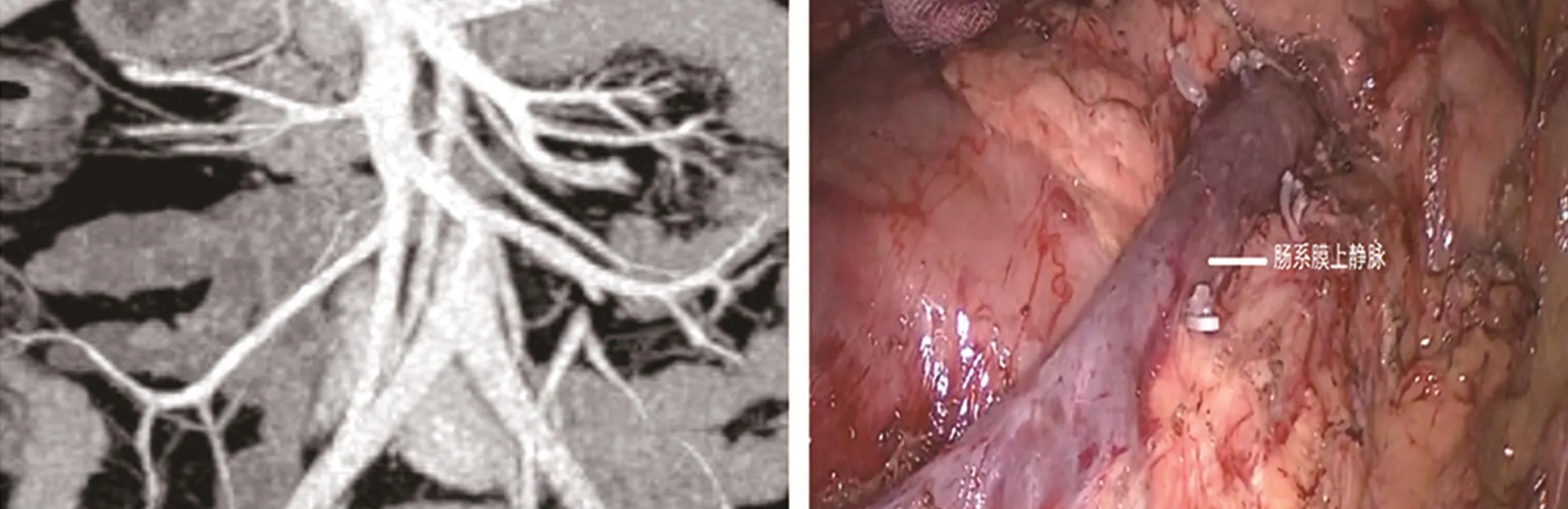

2.1 术前螺旋CT血管成像 回结肠动脉:60%左右的回结肠动脉是由SMV后方穿过,与回结肠静脉并行进入肠系膜,仅约40%的回结肠动脉由SMV前方进入肠系膜,而且约2%的患者存在回结肠动脉与右结肠动脉共干的现象。Henle干:约40%的患者Henle干是由右结肠静脉、胃网膜右静脉、胰十二指肠上前静脉汇合而成;约20%的患者Henle干是由右结肠静脉、胃网膜右静脉汇合而成;约20%的患者Henle干是由胃网膜右静脉、胰十二指肠上前静脉汇合而成;约20%的患者不存在Henle干,三条静脉均单独汇入SMV。结肠中动脉:结肠中动脉存在1支者约占60%,存在2支者约占30%,三支者约占10%,4支者约占2%。见图1。

图1 术前CT成像结果

2.2 术中结果与CT图像的比较 SMV的术中探查情况与术前血管三维重建图像完全符合,符合率100%。回结肠动静脉与术前相比,1例存在差异,符合率98.39%,分析原因为助手向上前方牵拉系膜造成血管移位,血管成像显示回结肠静脉45度向右下走行,术中发现水平向右走行。Henle干术中与术后分支、走行符合率为100%。结肠中动脉与术前相比,4例存在差异,符合率93.55%,分析原因:3例为结肠中动脉分支较多,细小分支在血管成像中被忽略;1例为横结肠冗长,助手向上后方牵拉横结肠系膜时引起血管移位。

3 讨 论

我国结直肠癌发病率逐年上升,中间入路的腹腔镜CME已成为经典术式,但术中血管变异及术者对解剖层次认知的偏差,仍是困扰术者,尤其年轻术者的主要问题[11]。这也使得腹腔镜右半结肠的手术难度高于乙状结肠及直肠,学习曲线较长。多层螺旋CT血管成像可很好地显示手术区域血管及变异,准确显示血管的特征及肿瘤供应血管情况,为术中操作提供了直观的依据。术中我们发现,腹腔镜右半结肠手术中几个常见的操作困难部位,血管成像均能提供很好的帮助[12]。

3.1 SMV周围淋巴结的清扫 腹腔镜右半结肠手术一般无需清扫SMV左侧淋巴结,但为彻底清扫右侧淋巴结,往往需打开SMV的血管鞘。CME术中打开SMV血管鞘已成为必不可少的重要步骤。我们发现有的年轻医生由于担心损伤SMV,不敢打开血管鞘,这样不光无法达到清扫淋巴结的要求,而且一旦出现血管变异,容易损伤SMV的分支血管,造成严重的大出血[13]。多层螺旋CT血管成像使我们术前即可对SMV的长度、直径、分支有很好的了解,术中可做到心中有数,减少意外损伤[14-15](图2)。我们的经验是根据术前血管成像,切开肠系膜后,首先寻找进入Toldt间隙,一直向上拓展至十二指肠水平段上方,不要急于结扎SMV分支。操作过程中,术者可根据血管走向与分支情况,左手持血管钳,将SMV血管鞘向上挑起,右手持超声刀打开SMV血管鞘,注意将工作面远离血管,这样可大大降低手术风险。

图2 SMV周围淋巴结的清扫

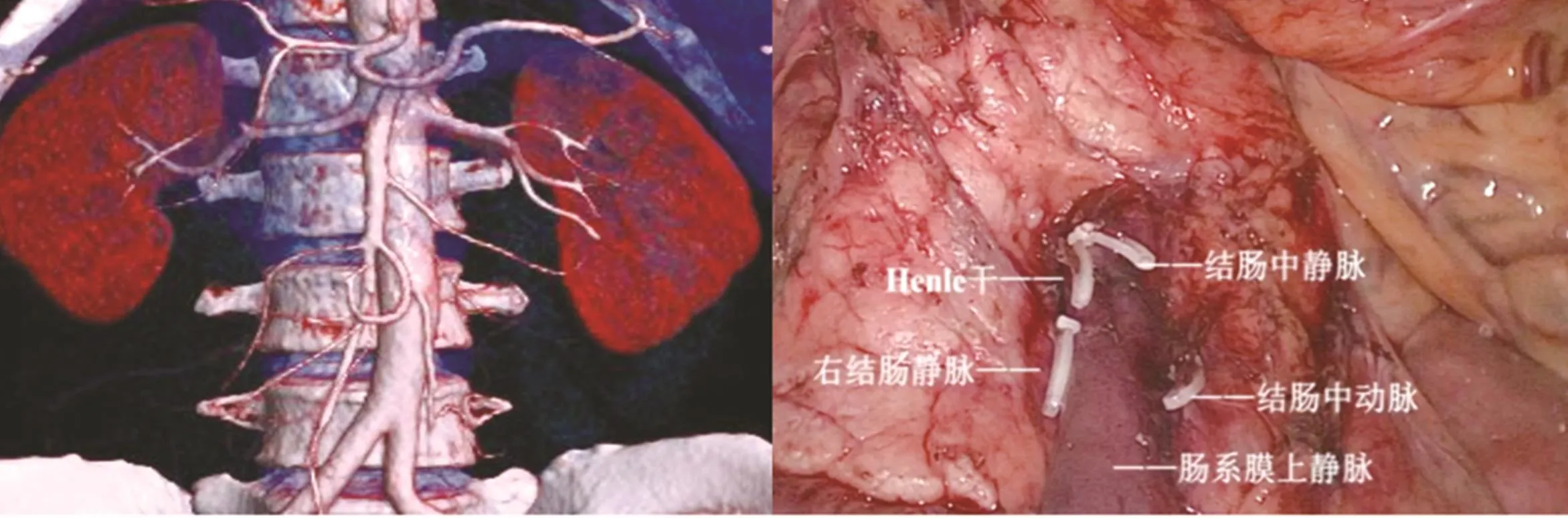

3.2 回结肠动静脉的处理 CME要求显露肠系膜上动脉,在其右侧分支根部离断血管并清扫周围淋巴结,只有这样才能真正做到D3淋巴结清扫[16-17]。在我们统计的图像数据中,约60%的回结肠动脉是由SMV后方穿过与回结肠静脉并行进入肠系膜的,仅约40%的回结肠动脉由SMV前方进入肠系膜,而且约2%的患者有回结肠动脉与右结肠动脉共干现象[18]。这就使得部分没有经验的医师清扫此处淋巴结时畏首畏尾,经常出现意外损伤回结肠血管的现象,很难做到真正意义上的D3淋巴结清扫。我们的经验是在术前讨论中组织集中阅片,利用术前血管成像技术清晰的三维重建血管的走向、长度及分支情况,强化参加手术的年轻医师术前感性认识,再与术中实际血管解剖情况进行验证(图3)。术中操作时先切断容易显露的回结肠静脉,再仔细游离其上后方的组织,回结肠动脉多位于回结肠静脉的上后方,此处切忌操作过快及每次切开的组织过大,避免损伤回结肠动脉。通过这种多次反复的强化训练,明显缩短了年轻医师的学习曲线,减少了术中出血量及意外情况的发生,增加了他们的手术信心。

3.3 Henle干的变异 胃网膜右静脉与胃网膜右动脉沿胃大弯侧伴行,至幽门下方则未与之继续伴行,而是在胰头前方斜行向下,与右结肠静脉汇合,形成了胃结肠干,也称为 Henle干(亨利氏干)[19-20]。Henle干变异率极高,是腹腔镜右半结肠手术的难点之一,此处也是很多腹腔镜初学者较难掌握的位置[12,21],文献报道右结肠动脉出血率约为30%。在我们统计的资料中,发现约40%的患者Henle干是由右结肠静脉、胃网膜右静脉、胰十二指肠上前静脉汇合而成;约20%是由右结肠静脉、胃网膜右静脉汇合而成;约20%是由胃网膜右静脉、胰十二指肠上前静脉汇合而成;约20%不存在Henle干,三条静脉单独汇入肠SMV。对于三条静脉汇合成Henle干的患者,一般比较容易显露,我们只需沿SMV一路向上,用超声刀打开血管鞘,于SMV右侧即可看到较粗的Henle干(图4)。对于由右结肠静脉、胃网膜右静脉汇合而成Henle干,一般也比较容易寻找,但术前应根据血管成像判定患者胰十二指肠上前静脉的位置,避免误伤。由胃网膜右静脉、胰十二指肠上前静脉汇合而成的Henle干(图4),右结肠静脉多出现于其下方,操作时尤应仔细,避免损伤右结肠静脉。助手提拉右结肠静脉时也应轻柔,避免对SMV的撕裂,造成严重后果。对于无Henle干、三条静脉单独汇入SMV的患者,极易造成血管损伤引起不必要的出血,操作时应根据术前CT血管成像资料,对术中血管位置进行预判,减少不必要的损伤。对于血管显露较困难或组织水肿明显、容易出血的患者,我们的经验是先沿Toldt间隙向外向上拓展,在拓展过程中往往可看到走行于肠系膜中的右结肠静脉,然后沿右结肠静脉转向内一直游离至与SMV汇合的根部。离断右结肠静脉后,沿SMV继续向上游离,很快即可显露胃网膜右静脉,此时应格外小心位于其上后方的胰十二指肠上前静脉,防止损伤出血。

图3 回结肠动静脉的处理

图4 Henle干的变异

3.4 中结肠血管根部淋巴结的清扫 很多学者认为,对于中结肠血管根部淋巴结的清扫,是腹腔镜CME(D3清扫)术中最困难的地方[22-23]。其中,最主要的原因就是结肠中动脉起始部位的分支变异较多[13],在我们统计的图像资料中发现,结肠中动脉存在1支者约占60%,存在2支者约占30%,三支者约占10%,4支者约占2%。解剖学上,结肠中动脉起源于肠系膜上动脉,在胰颈下缘发出后走向横结肠,稍偏肝曲发出左右两支,形成血管环路。此处一旦出现淋巴结肿大、融合,或肥胖、横结肠冗长患者,处理往往比较困难。我们首先进行CT血管三维重建,术前进行评估,术中根据术前图像对结肠中动脉的位置进行预判,我们在结肠中动脉的定位中,一般以回结肠血管起始点为参照,从CT血管图像中测量出结肠中动脉距回结肠血管起始点的距离,然后沿SMV向上寻找中结肠血管(图5)。此方法简单、易行,比较直观的判断出结肠中动脉的起始点,尤其适合初学腹腔镜技术的年轻医师。但在将图像与术中实际血管解剖情况进行验证时,我们发现中结肠血管的位置与图像存在一定偏差(图5),主要原因是横结肠系膜较为游离,助手牵拉横结肠系膜时引起了中结肠血管的移位,因此操作中助手的牵拉张力一定不要太大,以不影响主刀操作为宜。

图5 中结肠血管根部淋巴结的清扫

多层螺旋CT血管成像技术不增加患者的费用,除少量患者使用造影剂后出现过敏反应外,一般对患者无影响。本研究仍存在以下不足:(1)不同的影像科技师做出的血管三维图像效果不同,临床医师与影像医师技术水平、观察侧重面不同,存在术前对血管判断不同的现象。(2)受研究例数的限制,数据分析的准确性受到一定影响。(3)腹腔镜右半结肠手术难点的选择受人为因素影响。

腹腔镜CME(D3清扫)中的困难操作多为血管的处理[12,24],本研究结果表明,血管成像技术为手术提供了术区血管的走行、变异及与周围组织、肿瘤组织的关系,极大地帮助术者对血管进行预判,尤其SMV、回结肠动静脉、Henle干、中结肠血管解剖、变异的识别准确率均达到90%以上,从而减少了术中血管意外损伤、出血的发生,为临床降低手术难度、提高成功率提供了借鉴与方法。