霍童溪河口地区海岸线变化及成因

吴晓琴

(福建省水产研究所,福建 厦门 361013)

随着GIS技术越来越广泛地进入各个研究领域,国内已有一些学者运用GIS技术研究地形变化。许宝荣等通过定义降水台站的地形代表性指数,详细分析水文站在相应地区及高程带上的地形代表性[1]。黄旭利用ArcGIS软件制作高程图、坡度图和坡向图,为城市规划提供参考信息[2]。海陆交界处的特殊地理位置,使河口地区同时承受多种动力作用,导致水下地形变化多样,对下游地区的泄洪、排涝、通航、经济建设与规划等也有很大的影响。因此,对河口地区岸线演变进行研究具有重要意义。随着3S技术的发展,一些学者已经开始应用3S技术分析河口地区岸线和地貌演变。如周建军等根据多时相TM数据,分析闽江口地区岸线和浅滩变化[3];徐晓晖等利用GIS技术分析闽江河口演变[4]。

霍童溪发源于鹫峰山脉北段和洞宫山脉南段之间,全长126 km。其流域面积2 244 km2,平均坡降0.83%,多年平均径流量27.31亿m3,平均流量81.0 m3/s,从云淡岛北侧水道和西侧水道入海(图1),常年分流比在3∶7~4∶6之间(霍童溪流量越大或外海潮位越高,北侧水道的分流量越多)[5]。霍童溪中上游两岸为中山和低山区,中下游以低山丘陵为主,九都乡以下为花岗岩高丘陵。河口地区是典型的山地基岩海湾,周边均为高峻的构造侵蚀中、低山和丘陵所环抱,地貌复杂,反差大。山丘迫近海岸,山高海深。岸崖陡峭,基岩侵蚀岸滩多,港湾深邃。海岸曲折,岬湾相间,岛礁众多,海蚀地貌发育。近年来,由于城市规模不断扩大,临港工业发展,加上围海养殖业迅速发展,霍童溪河口地区的实际海岸线不断向外推进。受此影响,海上开放式养殖业发展空间和大黄鱼等海水鱼类生长空间不断压缩,开放式养殖业不断向深水区域退缩,进而与航运争夺发展空间。因此,研究霍童溪河口地区实际海岸线的推进演变,进而分析海域环境变化,对三都澳海域的海上养殖业、临港产业、航运业和珍稀鱼类研究,都有重要的意义。

1 研究资料与方法

本文根据收集到的2005年以来三都澳各个时期(2005、2009、2011、2014、2015和2017年)的google影像资料,采用ArcGIS软件开展图像配准和海岸线数字化。对岸线进行解译后,形成霍童溪河口地区不同年份的海岸线数字线划图层(DLG)。根据获得的多个DLG图层,叠加生成霍童溪河口地区海岸线变化分布图。利用不同年份、不同地段海岸线的推进变化图,分析霍童溪河口地区不同时段海岸线的变化特征,进而分析当地的海域环境变化。

2 结果与讨论

2.1 岸线变迁

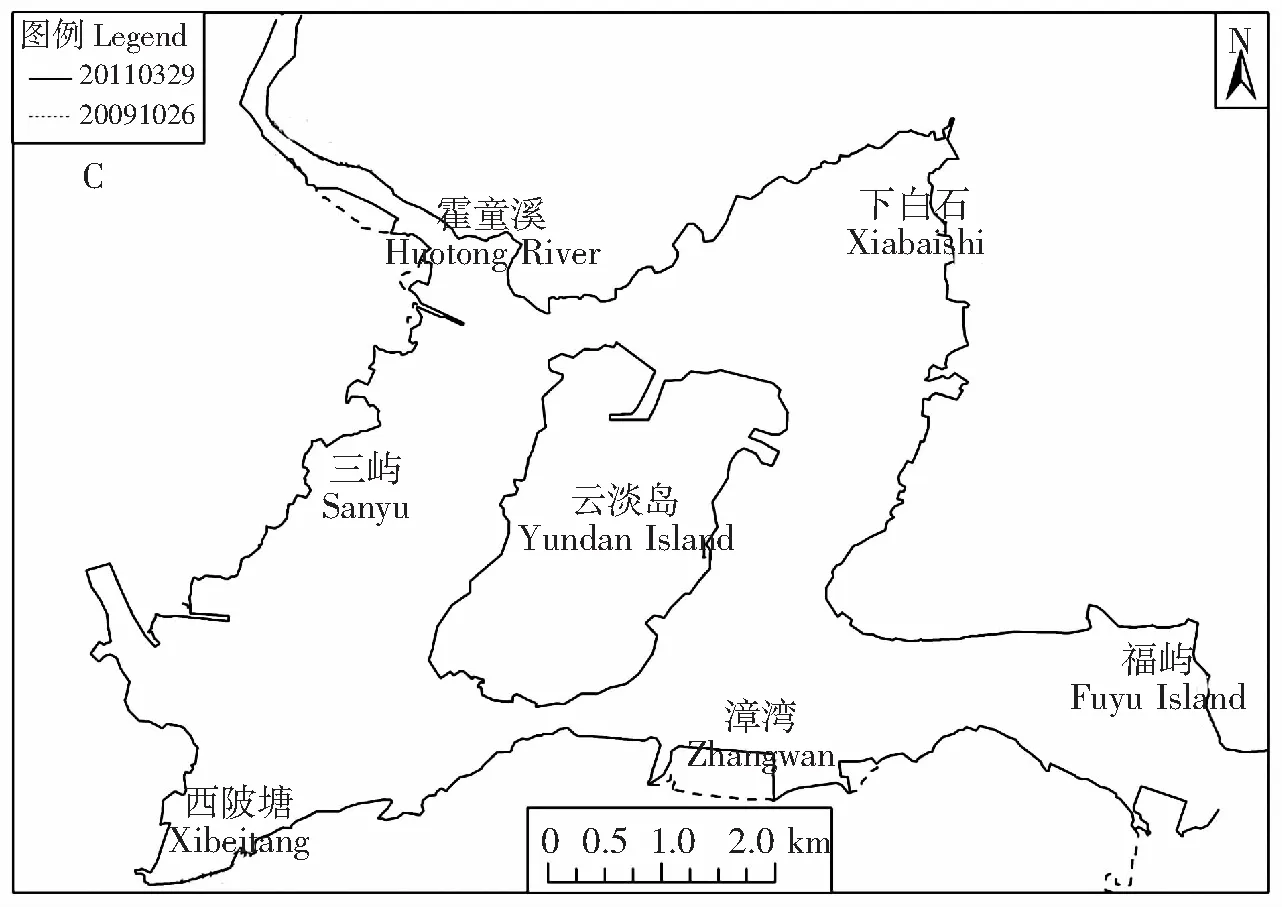

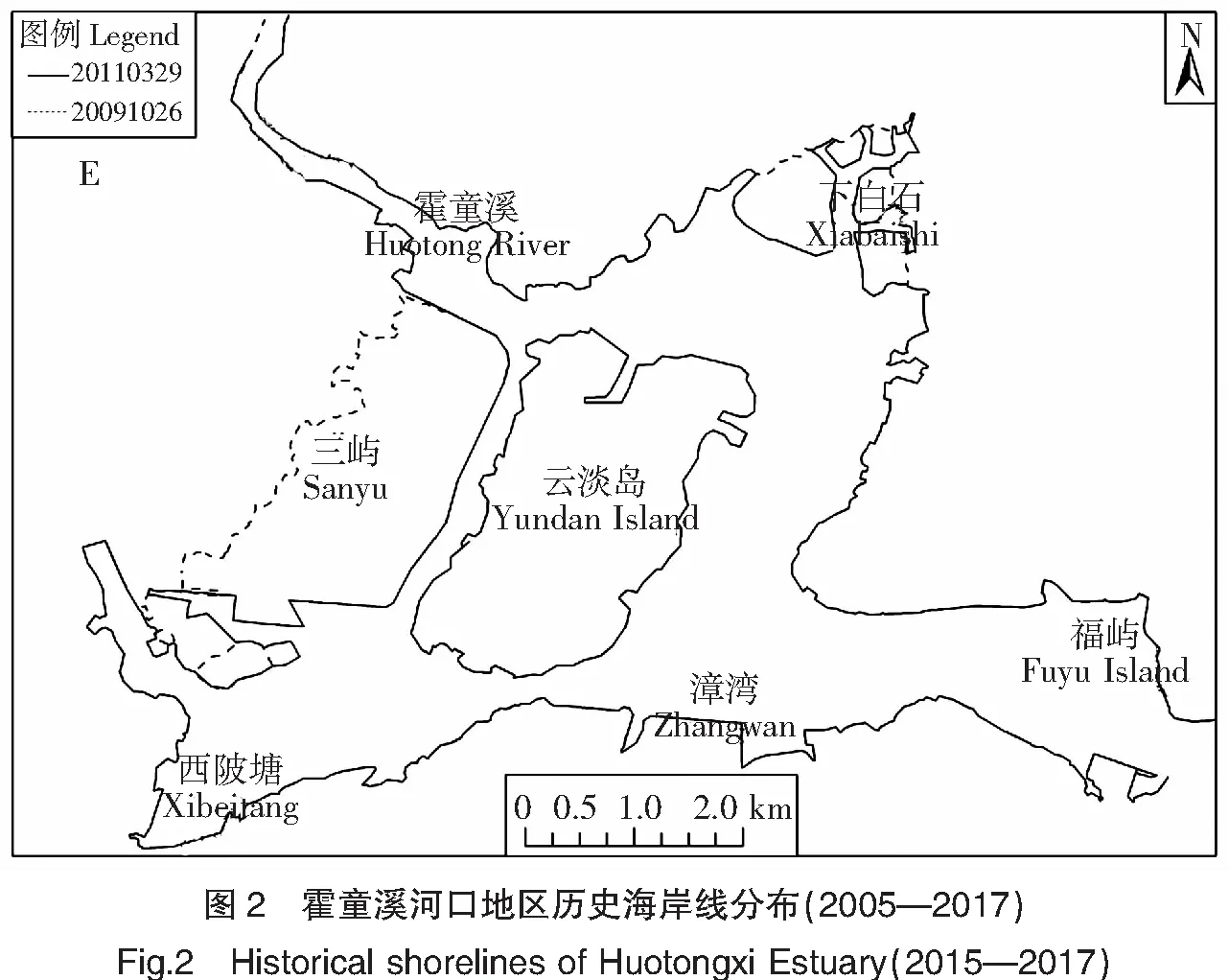

霍童溪河口地区不同年份的海岸线变化(2005—2017)如图2(图例为提取岸线所根据的google影像图的获取日期),根据岸线推进距离计算岸线的年平均推进速度。

2005—2009年间,变化较明显的是三沙湾福屿以北海域的海岸线向南推进,幅度175~460 m,将福屿与大陆连为一体,平均推进速度约为43.75~115.00 m/a;南部漳湾港区也向北向东推进,最远处约115 m,平均推进速度约为28.75 m/a;西陂塘堤外向东推进约75 m,平均推进速度约为18.75 m/a;云淡岛以东的下白石地区海岸线也有局部小面积推进(图2A)。

2009—2011年间,霍童溪河口地区海岸线局部小面积推进,没有大的变化(图2B)。

2011—2014年间,变化较明显的是霍童溪入海口南岸向海推进了约190 m,平均推进速度约为63.30 m/a,导致水道明显变窄;南面的漳湾沿岸海域向海推进了约420 m,平均推进速度约为140.00 m/a(图2C)。

2014—2015年间,霍童溪河口地区海岸线没有大的变化,仅在云淡岛南部和漳湾沿岸局部小面积推进(图2D)。

2015—2017年间海岸线变化较大,主要集中在三屿垦区和下白石围垦区。三屿垦区向海推进最远处达141 5 m,平均推进速度约为707.50 m/a,已贴近云淡岛岸线;下白石围垦区也扩展较大,向海推进最远处达945 m,平均推进速度约为472.50 m/a(图2E)。

2.2 变化较大区域

根据历年来的影像图叠加(图3)后进行分析可知,2005—2017年间海岸线变化较大的片区主要有4处:福屿片区、下白石片区、三屿片区和漳湾片区(图4)。

福屿片区:2005年福屿仍为独立海岛,2009年其已经通过围海工程和大陆连为一体。该围海工程总面积约29.61 hm2,将海岸线整体推进约175~460 m(图4A)。

三屿片区:自2014年起,通过填海工程,将原有的部分滩涂海域转为陆域,增加总面积约440.06 hm2(图4B)。

下白石片区:2005年岸线仍较为平缓,其后有小规模滩涂围海养殖,2015年滩涂大面积围海养殖,总面积约101.40 hm2(图4C)。

漳湾片区:在2005—2009、2011—2014年间通过填海工程,将原有的部分滩涂海域转为陆域,增加总面积约49.46 hm2(图4D)。

2.3 成因分析

根据以上海岸线变迁可看出,人类活动是霍童溪河口地区近年来海岸地形地貌变化的主要原因。

1)围海养殖

根据影像图可见,福屿片区和下白石片区的岸线变化,主要是由于围海养殖面积增加造成的。十余年间,通过池塘围垦,共增加了131.01 hm2的海上养殖池塘。其中2015—2017年间增速尤其快,增加了101.40 hm2。

和滩涂养殖相比,池塘养殖采用精养和半精养方式进行适当的密度混养,较充分地发挥了饵料、肥料和水体的生产潜力,资源利用程度较高,具有高产量、高效益的优点。历史上三沙湾水质优良、水产资源丰富,是中国著名的大黄鱼产卵场,附近村民也有养殖海产的历史传统。福屿片区和下白石片区位于湾顶,水流平缓,是发展海水养殖的优良场所。片区靠近水源,交通方便,水质较干净,污染程度较低,附近村民将大量滩涂围垦成为池塘,使片区海上养殖池塘面积近年来大量增加。

2)填海工程

根据影像图可见,三屿片区和漳湾片区的岸线变化,主要是由于填海工程面积增加造成的,增加总面积约489.52 hm2。

宁德市位于台湾海峡西岸西北部,陆域地形主要为近海丘陵,山多平地少,并且山体陡峭,往往逼近海岸。由于土地资源紧缺、陆域交通不便、良港资源开发利用程度较低,宁德市一直是我国东南沿海经济发达地区之间发展相对滞后的城市。由于海岸线内侧平地村庄密集,开发力度大,土地资源匮乏的瓶颈问题日益显著。因此,在城市总体规划和土地利用规划中,沿海潮滩被作为土地开发的重要资源。

漳湾片区位于漳湾港口航运区,港口资源的优势倍受关注,港口建设配套的土地利用需求产生了部分填海工程。宁德三屿新区面积约498.31 hm2,其中城市建设用地为466.61 hm2,规划区就业人口规模2.5×104人,居住人口规模0.8×104人。功能定位为“新能源汽车产业基地”,规划结构为“两心两轴四组团”。工程东、南、北向以国家海洋局批复的《宁德市三屿工业区区域建设用海规划》中用海边界为依据,填海总面积约440.06 hm2[6]。

2.4 海岸演变趋势分析

1)自然状态下岸线演变

根据相关的潮流分析,三沙湾内潮流为往复流,受地形的影响较为明显,流速分布反映了三沙湾的地形特征;湾内深槽流速较大,浅滩流速较小,口门及深槽流速一般大于1.0 m/s,其余海域流速一般小于0.5 m/s;落潮流总体大于涨潮流[7]。可见,在自然状态下,霍童溪河口地区的冲淤变化相对较小。近年来的岸线变化叠加图也充分证明,在非围填区域,岸线变化很小。

2)人工干预状态下岸线演变

多年来的围填海活动,对三沙湾的岸线地形及流速影响较为明显,除个别区域的流速变大外,大部分区域的流速变小,减幅为15%~30%,对流向影响较小[7]。以三屿围垦区为例,围填后云淡岛南侧水道以及鲈门港水道的最大流速减小0.20~0.30 m/s,云淡岛东侧北侧水道最大流速增加0.05~0.15 m/s,霍童溪河口段流速减小0.20~0.25 m/s。数值模拟计算和数学计算结果:云淡岛南侧水道以及鲈门港水道的最大流速减小0.20~0.30 m/s,云淡岛东侧北侧水道最大流速增加0.05~0.15 m/s,霍童溪河口段流速减小0.20~0.25 m/s;云淡岛南侧水道最终淤积厚度为0.7~1.9 m,淤积平衡时间为26~58年;鲈门港水道最终淤积厚度为0.2~0.9 m,淤积平衡时间为20~50年;20年一遇霍童溪洪水和海域风暴潮增水相遇时,河口段水位发生变化的范围从河口最大壅高36 cm至距河口14.5 km处附近尖灭[5]。近年来的岸线变化叠加图也证明了人类活动是岸线变化的主要动力。

3)未来可能的影响

根据《宁德市三屿工业区用海项目海洋生态建设方案》,为保护红树林、鸟类,维护滨海湿地生态功能,区内拟实行养殖清退。下白石片区位于云淡水禽湿地生态功能区内,如按照规划要求清退养殖用海,片区内的围垦池塘岸线可能将有大的变化。

2018年7月14日,国务院发布《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》,要求严控新增项目;除国家重大战略项目外,全面停止新增围填海项目审批。可以预见,未来霍童溪河口地区将罕有围填海工程,岸线变化将回归自然状态演变为主。

3 结论

根据上述分析,自然状态下霍童溪河口地区的岸线变化较小,人工干预仍是岸线变化的主要推动力。河口滨海湿地兼有淡水资源和土地资源,且海上交通便利,适当围填成为沿海城市获得发展临港工业土地资源的重要途径。尤其是受政策环境的影响,用海项目的规划和审批对岸线变化速度影响很大。但是,河口地区围填海不仅将降低自然岸线保有率,占用滨海湿地资源,对环境产生不可逆的影响,而且对区域内潮流场(流向、流速)、港口航道区、岸滩和已建构筑物的淤积也将产生影响。

随着社会经济的发展,土地资源的短缺已成为沿海丘陵地区经济发展进程中日益严峻的瓶颈问题。在有“八山一水一分田”之称的福建沿海,这一情况尤为突出。河口是福建省沿海难得的平坦地区,加上交通便利、经济发达和基础设施较完善等有利条件,经常被围填作为临港工业和城市建设发展用地。海陆交界处的特殊地理位置,使河口同时承受多种动力作用,围填后可能产生相关的多种环境问题。鉴于过去数十年大量围垦海域,导致沿海地区自然岸线锐减。目前,国家海洋主管部门已经加强了对围填海的管控。除国家重大战略项目外,全面停止新增围填海项目审批。可以预见,今后围填海项目及其造成的岸线变化将显著减少。但是,由于潮流场变化和冲淤的影响是长期演变的过程,已经形成的围填工程造成的环境影响仍将长期持续。建议今后应对围填海重点区域的岸线、潮流场和冲淤变化情况进行必要的长期跟踪监测和进一步的对比研究。