合肥市实施乡村振兴战略的基础和条件

徐小满

(安徽省社会科学院,安徽 合肥 230051)

中国特色社会主义进入了新时代。党的十九大提出,要坚持农业农村优先发展,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,实施“乡村振兴战略”。合肥市作为安徽省的省会城市,拥有在全省率先实现“农业强、农村美、农民富”的基础和条件。

一、基本市情和区位优势

(一)基本市情

合肥是安徽省省会,地处安徽中部,长江淮河之间,环抱巢湖,是一座有着2200多年历史的历史文化名城。2011年行政区划调整后,合肥市域面积扩大,现辖“四县(肥东、肥西、长丰、庐江)一市(代管县级巢湖市)四区(瑶海、庐阳、蜀山、包河)”,拥有合肥高新技术产业开发区、合肥经营技术产业开发区、合肥新站高新技术产业开发区、合肥巢湖经济开发区4个国家级开发区,市域总面积11445.1平方公里。2017年末,全市常住人口796.50万人,其中城镇人口587.4万人,乡村人口209.1万人,常住人口城镇化率达73.75%,比上年末提高1.7个百分点[1]。

合肥市科教资源丰富,是国家重要的科教基地、全国首座科技创新型试点市。合肥市现有59所高等院校,4座国家重大科学装置。2017年,合肥市获得了综合性国家科学中心和 “中国制造2025”试点示范城市两个国家级 “名片”。截至2017年底,合肥已拥有各类人才173.3万人,其中专业技术人才86万人[2]。截至2019年2月,在肥服务的“两院”院士达123名[3]。

(二)区位优势

作为国家重要的综合性交通枢纽城市,已经初步建成四通八达、方便快捷的立体交通网。以合肥为圆心、500公里为半径,覆盖中国东、中部7省1市近5亿人口,是中国经济发展和消费最具活力的区域之一。在城市交通方面,截至2016年底,市区已开通城市公交线路193条,线路总长2959公里,下辖四县一市都开通了城内公交。近年来城市公共交通服务向县城和乡村延伸,市区开通往返肥西、肥东和长丰下塘、双凤、双墩等地的跨区域公交,四县一市开通往返乡镇、行政村的乡村公交,方便城乡居民出行,农村居民也能享受到方便快捷、安全舒适的出行服务。

从战略定位上来说,“十三五”期间,合肥打造“大湖名城、创新高地”和内陆开放型经济高地,加快全国综合性交通枢纽、综合性国家科学中心、国家重要的科教基地和国家级产业创新中心建设,全力推进新兴产业集聚基地建设,努力成为中国东部地区重要的中心城市和具有国际影响力的创新之都,建成与南京、杭州同等重要的“长三角世界级城市群副中心”。2018年10月9日,合肥滨湖科学城正式揭牌,将聚力建设具有国际竞争力的高端战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、现代农业四个产业群。伴随合肥战略定位的大幅提升,农业农村发展也必须努力打造将大都市便利和乡村闲适无缝衔接的宜居家园,率先实现“农业强、农村美、农民富”,创造新时代乡村振兴的“合肥样板”。

图1 2012—2017年合肥市地区生产总值及增速

二、发展状况和比较分析

(一)经济发展状况

1.发展势头强劲

经济是基础,经济发展状况反映经济实力,是实施包括乡村振兴在内的一切社会发展战略的前提条件。合肥近10多年的超常发展、加速崛起,具备了在全省率先实现城乡融合发展、乡村振兴的经济实力,可为实施乡村振兴战略提供不竭的财政支持。2017年,合肥市国民生产总值(GDP)达7213.45亿元,按可比价格计算,比上年增长8.5%;其中第一产业增加值272.75亿元,增长3.7%;第二产业增加值3643.08亿元,增长8.6%;第三产业增加值3297.62亿元,增长8.9%。三次产业结构由上年的4.3∶50.7∶45.0调整为3.8∶50.5∶45.7。从图 1 可以看出,合肥市 2012~2017 年的地区生产总值一直保持上涨态势,虽增速稍有放缓,但增量可观,经济发展整体良好,在全国省会城市的位次前移,在全省各市中领先优势明显。

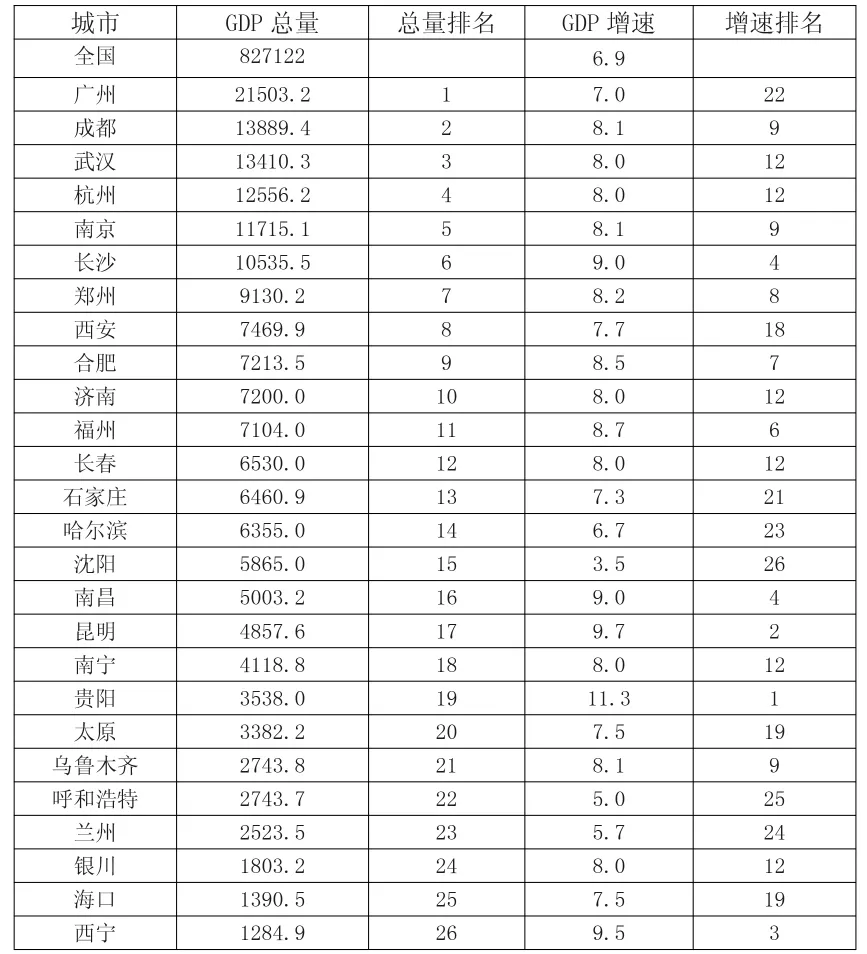

从在全国的位次看,2017年,合肥GDP总量在全国所有26个省会城市(不包括拉萨市)中排名第9位(见表1),与2016年度持平;GDP增速为8.5%,排名第7位,超过全国6.9%的GDP平均增速[4]。2017年合肥市财政收入达到1251.2亿元,其中地方财政预算收入655.9亿元,上升为省会城市第10位;固定资产投资达到6351.4亿元,位居省会城市第6位;进出口总额达到249.59亿元,位居省会城市第9位。2018年上半年合肥市GDP总量达到了3410亿元,名义增速达17.75%,保持了良好的发展势头。也应看到,2017年合肥GDP总量与武汉、南京、杭州、郑州等周边省会城市比较,仍然存在相当大差距,未来发展任重而道远。

从在全省的位次看。根据2017年安徽省各市发布的国民经济和社会发展统计公报整理所得的数据(见表2),2017年度合肥市GDP总量和人均GDP(按常住人口计算),在全省排名均位列第一。其中地区GDP总量为7213.45亿元,占全省GDP总量的26%;人均GDP为91113元,是全省人均GDP44206元的2倍多;全市GDP增速为8.5%,与全省平均增速持平。合肥经济发展首位度提升,GDP总量是全省排名第二芜湖市的2倍多。可见,合肥在全省经济总量的占比中具有绝对优势,是全省经济发展名副其实的“领头羊”。

表1 2017年全国26个省会城市GDP总量及增速排名 单位:亿元、%

2.发展布局优化

从合肥所辖的区、县(市)看。市辖“四区”表现不俗。“2018年度全国综合实力百强区”榜单中,包河区排名第45位,蜀山区排名第67位,庐阳区排名第90位,瑶海区排名第92位;在“2017年度全国投资潜力百强区”榜单中,包河区排名第10位,庐阳区排名第27位,蜀山区排名第50位,瑶海区排名第63位,均为位次前移。2018年上半年,市辖“四区”的GDP总量均超过200亿元,其中包河区为448.06亿元,稳居全省第一。“四县一市”发展亮眼。根据《人民日报》发布的“中国中小城市科学发展指数研究成果”:肥西、肥东和长丰3县分别以第66、71、82的位次进入“2018年度全国综合实力百强县市”榜单;肥西、肥东、长丰、巢湖、庐江分别以第 53、55、72、77、82 的名次,进入“2018年度全国投资潜力百强县市”的榜单,表现出强劲的投资潜力。2018年上半年,肥西GDP总量为307.56亿元,肥东248.48亿元,长丰202.92亿元,在全省61个县(市)排名中居前三名,展现出很强的经济实力;庐江县137.39亿元,巢湖市132.45亿元(见表3),分别居第十三、十四名,庐江、巢湖市虽然比肥西、肥东和长丰3县实力稍弱,但也进入全省前十五位[5]。巢湖市GDP增速7.8%(按可比价格计算),仅次于肥西县。

表2 2017年安徽省16市主要经济数据统计表

表3 2018年上半年合肥市各区、县(市)GDP完成情况 单位:万元、%

图2 2012—2017年合肥市三次产业增加值占GDP比重

从合肥市城乡对比看。国家统计局合肥调查队发布的 《2017合肥城镇居民收支分析报告》和《2017合肥农村常住居民人均可支配收入分析报告》显示,2017年合肥市城镇常住居民人均可支配收入37972元,同比增长9.0%,比全国、全省分别高出1576元、6332元,次于马鞍山市,位居全省第二位;增速比全国、全省分别高出0.7、0.5个百分点,连续两年位居全省第一。农村常住居民人均可支配收入18594元,同比增长9%。比全国、全省分别高出5162元、5836元,位居全省第三位,仅次于马鞍山和芜湖2市;增速比全国、全省高出0.4、0.1个百分点,也高于同期全市GDP增长速度0.5个百分点。农村居民收入呈持续较快增长趋势,生活水平有明显提高,但全市城乡居民生活差距较大仍然没有根本改变。

3.发展质量提升

从产业结构来看,产业结构直接反映经济增长的动能,尤其是二、三产业发展对加快形成一二三产业融合发展具有重要作用。2017年,合肥第一产业增加值272.75亿元,同比增长3.7%;第二产业增加值3643.08亿元,同比增长8.6%;第三产业增加值3297.62亿元,同比增长8.9%[6]。三次产业结构由 2016年的 4.3∶50.7∶45.0提升到 3.8∶50.5∶45.7(见图 2)。第一、二、三产业对全社会经济发展贡献率分别为1.9%、52.8%、45.3%。这些数据显示,全市三次产业结构日趋合理,第一产业在生产总值中所占比例和贡献率不高,有较大的发展空间,也有融合发展的需求;第二、三产业的增加值和贡献率可观,不仅可为第一产业发展提供补给,还可为农业产业化提供工业和服务业基础。

此外,从表3数据还可看出,市辖“四区”与“四县一市”比较,“四区”第一产业所占比重很低,而市辖“四县一市”第一产业所占比重相对较高,这提示我们:“四区”经济发展尤其是第三产业发展良好,既可为城市支援农村、工业反哺农业提供经济保障,也可为全市一二三产业融合发展提供基础和条件。合肥乡村振兴要重点聚焦 “四县一市”,把工作着力点放在加快全市一二三产业融合发展上。

(二)农村和农业发展状况

1.乡(镇)、行政村和人口分布

统计显示,2016年底,全市共有84个乡镇、914个行政村;乡村农户数122.03万户,乡村户籍人口430.30万人,乡村从业人员249.58万人。从表4可以看出,乡村从业人员主要集中在“四县一市”,占到全市乡村从业人员总数的90.82%[7]。

2.农业发展状况

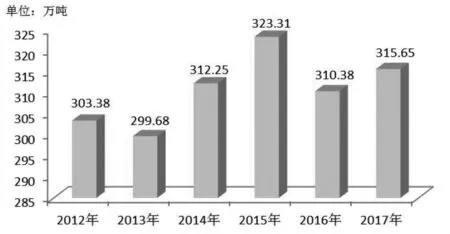

2017年,全市农作物播种总面积为75.45万公顷,比上年下降0.2%。全年粮食总产量315.65万吨,比上年增长1.7%(见表5)。2012~2017年的5年间,全市粮食总产量基本稳定在300万吨左右(见图3)。2017年,全市农林牧渔业的总产值为485.91亿元,按可比价格计算,比上年增长3.7%。

表4 合肥市乡(镇)、行政村和人口分布情况

表5 2017年合肥市主要农产品产量及增长速度 单位:万吨、%

图3 2012~2017年合肥全市粮食产量

综上所述,合肥地理位置适中,区位优势渐显,气候宜人,生态宜居,具备乡村振兴的自然条件和区位优势;近年来合肥经济发展势头强劲,增长加速,布局优化,质量提升,整体实力跃上了一个新台阶,为城乡发展和一二三产业融合发展创造了雄厚的产业基础、财政保障和人才支撑;合肥县域经济整体实力较强,肥西、肥东和长丰进入“全国百强县”,农业农村发展物质基础和条件领先省内其他市县,在全国也有比较优势,具备在全省全国率先实现乡村振兴的有利条件。肥西小井庄是全国农村改革的发源地,合肥多项农村改革走在全省全国前列,城市支援农村、工业反哺农业,城乡一体、融合发展,探索建立体制机制,已经有了良好开端,积累了工作经验和工作方法,理应在新时代乡村振兴中充当排头兵,起到示范引领作用。