泸州市农业碳收支时空变化及公平性评价

罗 红,罗怀良①,李朝艳,熊静芸(.四川师范大学地理与资源科学学院,四川成都 60068;2.四川师范大学西南土地资源评价与监测教育部重点实验室,四川成都 60068)

随着全球变暖问题日益突出,寻求低碳的经济发展模式早已成为全球共识[1]。人为导致的温室气体含量增加是全球气候变化的主要原因,其中农业生产产生的温室气体占全球人为导致的温室气体排放的近30%[2],农业碳减排具有重要意义。中国的“三农”问题本质上是一个立体的乡村地域系统可持续发展问题,农业的可持续发展必须实现由高碳经济向低碳经济的转变[3]。

农业既是重要的碳源,又是重要的碳汇。国内学者基于碳排放和碳吸收视角分别从国家[4-5]、省域[6]和市县[7-8]层面开展了农田作物碳吸收、碳排放时空变化特征及时空动态研究。在碳吸收和碳排放研究的基础上,一些学者从国家尺度对农业生产净碳效应进行了时空分异研究[9]。研究主要集中在国家及省域层面上的大尺度研究,有关市县级的研究较少。对区域农业碳收支动态的探讨主要集中于农业碳收支总量及强度的比较上,而对区域农业碳收支结构及农业产值相对应的碳排放比值探讨较少,尤其缺乏区域农业碳排放公平性的比较研究。探讨区域碳排放公平性对优化区域农业生产结构、制定科学的碳减排政策具有实际的参考意义。

笔者采用2006—2015年泸州市空间面板数据,分别采用参数估算法、IPCC清单估算法对该市农业生产碳收支进行估算,在分析其时空变化的基础上进行区域农业碳排放公平性评价,以期为促进泸州市农业碳排放区域公平、促进低碳农业发展提供理论依据。

1 研究区概况

泸州市位于四川省东南部,地处四川盆地南缘与云贵高原的过渡地带,介于 27º39′~29º20′N,105º08′~106º28′E之间,面积 12 232 km²。地形北部以平原为主,南部以山地为主。属中亚热带季风气候区,四季分明,降水集中。2015年总人口为505.68万人,其中农业人口351.31万人,非农业人口154.37万人,城镇化率为46.08%。2015年三次产业的比例为12.4∶59.6∶28.0,人均GDP为31 714元。泸州市辖龙马潭、江阳与纳溪3区和泸县、合江、叙永及古蔺4县。龙马潭、江阳与纳溪3区及泸县和合江2县属北部平原区,南部山区主要由古蔺和叙永县构成,古蔺和叙永县亦是全国著名的乌蒙山区,地形条件复杂,农业生产落后。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及处理

以2006—2015年为研究时段,所涉及的农用物资投入(化肥、农药、农膜、农用柴油和农业灌溉)、牲畜养殖(猪、牛、羊、马、驴和骡)、各类农作物播种面积及产量、农业总产值和耕地面积等数据均出自《泸州农村统计年鉴》。其中农用物资投入(化肥、农药、农膜和农用柴油)数据均以实际使用量为准;农业灌溉面积以有效灌溉面积为准;牲畜养殖数据参照文献[10]均按年末存栏量计算;作物播种面积及产量以实际播种面积及产量为准;农业总产值以实际总产值为准;由于该市农业用地以耕地为主,2015年草地所占面积不足总农业用地面积的千分之一[11],且该市牲畜养殖以圈养为主,因此所用农业用地数据均以耕地面积为准,计算牲畜养殖碳排放强度时仍采用耕地面积数据。

2.2 研究方法

参数估算法可以实现农作物经济系数、农作物产量、农作物经济产品的含水率、农作物平均含碳率和农作物植被碳吸收量之间的转换[12],IPCC清单估算法是目前农业碳排放研究中最常用的估算方法[13-14],田云等[15]在农业碳排放测算的基础上构建区域碳排放公平性评价方法,对我国农业碳排放进行公平性评价。因此,该研究分别采用参数估算法和IPCC清单估算法估算农业碳收支,区域碳排放公平性评价法评价泸州市农业碳排放的公平性。

(1)参数估算法

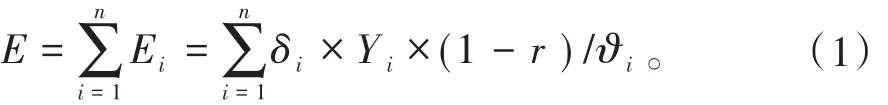

采用作物植被碳吸收参数估算法估算泸州市水稻、玉米等12种农作物的碳储量,再结合该市耕地面积数据求取农业碳吸收强度。农业碳吸收主要考虑农作物生长全生命周期中的碳吸收。农作物碳吸收参数估算公式[16]为

式(1)中,E为泸州市农业碳吸收总量,kg(以C计);i为作物种类;n为作物种类数,该研究取12种作物;Ei为作物i的碳吸收量(以C计),kg;δi为作物i的平均含碳率(以C计),%;Yi为作物i的经济产量,kg;r为作物i经济产品的含水率,%;ϑi为作物i的经济系数,%。各类农作物的含碳率、经济系数和含水率均为质量分数,其取值参照文献[15-17](表1)。

表1 泸州市主要农作物经济系数、含水率与含碳率Table 1 Economic coefficient,moisture content and car‐bon absorption rate of main crops in Luzhou City

农作物碳吸收强度估算公式为

式(2)中,I为泸州市农业碳吸收强度,kg·hm-2;D为耕地面积,hm2。

(2)IPCC清单估算法

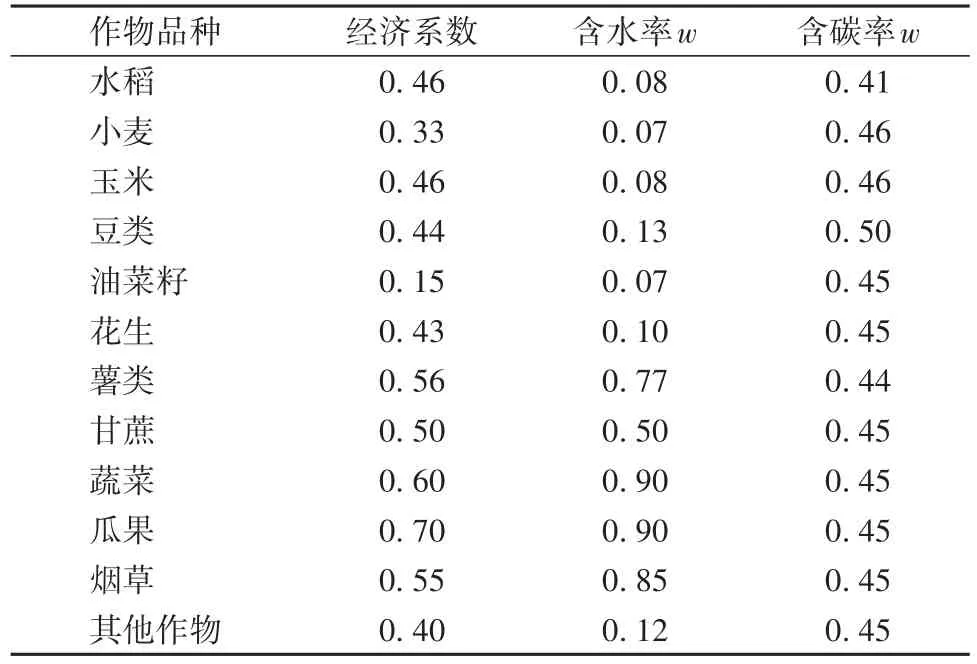

采用IPCC清单估算法[18]估算泸州市农业碳排放量,再结合该市耕地面积求取农业碳排放强度。农业碳排放清单估算法的计算公式为

式(3)中,C为泸州市农业碳排放总量(以C计),kg;i为碳源种类;n为碳源种类数,共取18种碳源;Ci为泸州市各类碳源的碳排放量(以C计),kg;由于各作物秸秆碳周转周期较为复杂,因此该处不作讨论。该研究的农业碳排放主要有农用物资投入、土壤排放和牲畜养殖3类碳源;Pi为碳源i的分量;λi为碳源i对应的碳排系数。由于N2O不属于C,且CH4不是标准C,为了方便计算,按IPCC统计报告103kg N2O 约合 181.272 7×103kg C、103kg CH4约合6.818 2×103kg C的标准将CH4和N2O统一转换成标准C,各农业碳源碳排系数详见表2。

表2 泸州市各农业碳源的排放系数Table 2 Emission factors of various agricultural carbon sources in Luzhou City

农作物碳排放强度估算公式为

式(4)中,Q为泸州市农业碳排放强度,kg·hm-2。

(3)区域农业碳排放公平性评价方法

分别采用农业碳排放生态承载(S)和农业碳排放经济效率(简称“农业经济效率”)模型(O)进行区域农业碳排放公平性评价[14]。区域农业碳排放生态承载模型(Si)计算公式为

式(5)中,Si为i县区的农业碳排放生态承载系数,%;Mi为i县区的农业碳吸收系数,%;Ni为i县区的农业碳排系数,%;Ei为i县区的农业碳吸收量,kg;Ci为i县区的农业排放量,kg。

一个地区的农业碳排放生态承载系数反映该地区生态承载力(生态容量)状况,生态承载系数值越大,生态承载力(生态容量)越强。当Mi>Ni即Si>1时,i县区农业碳排放生态承载力较强;当Si<Ni即Si<1时,i县区农业碳排放生态承载力较弱。

区域农业碳排放经济效率系数(Oi)计算公式为

式(6)中,Oi为i县区的农业碳排放经济效率系数,%;Fi为i县区的经济贡献系数,%;Gi为i县区的农业生产总值,元;G为泸州市的农业生产总值,元。

一个地区的农业碳排放经济效率系数反映该地区的农业经济效率状况,经济效率系数值越大,农业经济效率越高。当Fi>Ni即Oi>1 时,i区县区农业经济效率较高;当Fi<Ni即Oi<1时,i县区农业经济效率低下。

3 结果与分析

3.1 泸州市近2006—2015年农业碳收支动态特征

3.1.1 农业碳吸收动态特征

据《泸州市统计年鉴》,泸州市水稻、小麦、玉米、高粱、薯类、蔬菜及其他类(豆类、花生等)作物播种面积分别由 2006年的 14.74×104、5.64×104、5.67×104、0.34×104、7.95×104、4.94×104和6.84×104hm2转变为 2015 年的 14.32×104、4.21×104、5.99×104、3.76×104、7.14×104和 5.61×104hm2;耕地面积由2006年的20.8×104hm2增长到2015年的21.04×104hm2。将泸州市近10 a来12种作物产量数据代入式(1)可以得出该市近10 a农业碳吸收量;将泸州市近10 a来农业碳吸收数据及耕地面积数据代入式(2)可以得出该市近10 a农业碳吸收强度。水稻、玉米等6类主要作物碳吸收量及各类作物碳吸收强度变化状况见表3。

表3 泸州市2006—2015年农业碳吸收总量及碳吸收强度Table 3 Total amount of agricultural carbon absorption and crop carbon absorption intensity in Luzhou City from 2006 to 2015

从表3可以看出,近10 a来泸州市农业碳吸收量总体呈上升趋势。泸州市农业碳吸收总量由2006年的166.47×107kg增长到2015年的188.38×107kg,增幅为1.32%。其中,水稻碳吸收是其主要构成,平均占比达51.50%;其次为玉米碳吸收,平均占比达13.76%;薯类作物碳吸收所占比重最小,2006年占比3.48%,2015年占比2.74%,平均占比3.21%。蔬菜、高粱、玉米、水稻等作物碳吸收变化对该市农业碳吸收变化具有正向效应,小麦、薯类等作物碳吸收变化对该市农业碳吸收变化具有负向效应。

由表3可知,2006—2015年泸州市各作物碳吸收强度均未发生明显变化。作物碳吸收平均强度由2006年的3.16×103kg·hm-2上升到2015年的3.48×103kg·hm-2。2006—2015年泸州市各作物平均碳吸收强度由高到低分别为水稻(6.53×103kg·hm-2)、高粱(4.51×103kg·hm-2)、玉米(4.47×103kg·hm-2)、小麦(2.77×103kg·hm-2)、其他类作物(2.76×103kg·hm-2)、蔬菜(2.33×103kg·hm-2)、薯类(0.74×103kg·hm-2)。其中水稻、玉米、高粱碳吸收强度明显高于该市平均水平,而小麦、其他类作物、蔬菜、薯类碳吸收强度明显低于该市平均水平。

3.1.2 农业碳排放动态特征

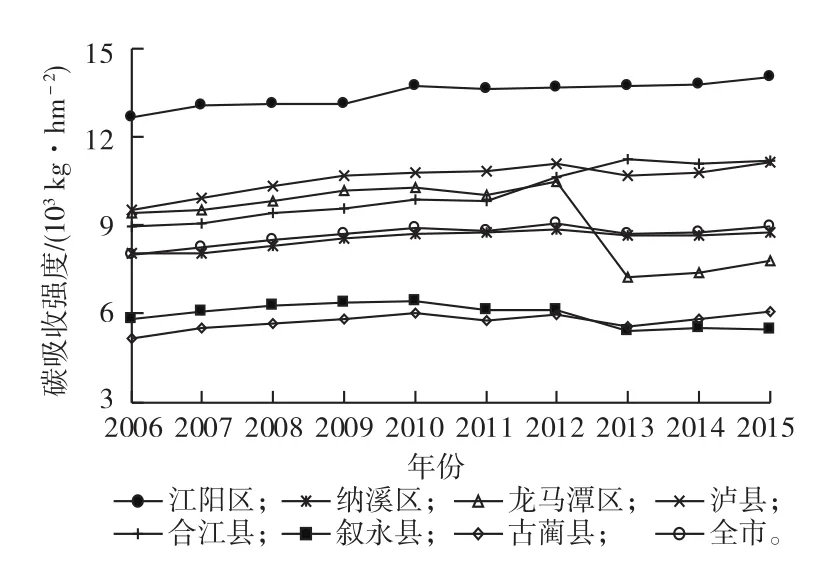

据《泸州市统计年鉴》,泸州市农用物资投入中,化肥、农药等施用量由2006年的10.79×107kg增长到2015年的13.48×107kg,灌溉面积由2006年的10.82×104hm2增长到2015年的11.10×104hm2;牲畜养殖规模由2006年的464.26×104头缩减为2015年的331.09×104头。将该市近10 a农用物资投入、牲畜养殖、作物播种面积等碳排放源数据代入式(3)可以得出泸州市农业碳排放量;将泸州市10 a来农业碳排放数据及耕地面积数据代入式(4)可以得出该市农业碳排放强度。各类碳源农业碳排总量以及碳排放强度变化状况见图1。

图1 泸州市2006—2015年农业碳排放总量及碳排放强度变化Fig.1 Total amount of agricultural carbon emissions and carbon emission intensity changes in Luzhou City from 2006 to 2015

从图1中可知,近10 a来泸州市农业碳排放总量除个别年份有上升外总体呈下降趋势,农业碳排放构成中除牲畜养殖排放占比显著减小外,农用物资投入和土壤碳排放占比均呈增大趋势。农业碳排放总量由2006年的144.02×107kg减少到2015年的127.71×107kg,降幅为16.31×107kg,年均增长率为-1.13%。其中,牲畜养殖是其主要构成,2006年占比53.75%,2015年占比45.02%,平均占比50.36%;其次是土壤碳排放,平均占比37.83%;由农用物资投入引起的碳排放占泸州市的农业碳排放比重最小,2006年占比10.36%,2015年占比达13.97%,平均占比11.81%。近10 a来泸州市牲畜养殖排放量变化对该市农业碳减排起到了正向促进作用,其贡献率达122.11%,究其原因主要是近年来该市牲畜养殖规模大幅缩减,由牲畜养殖引起的碳排放量大幅减少。

近10 a来泸州市农业碳排放强度除牲畜养殖排放强度呈波动下降趋势外均未发生明显变化。农业碳排放强度由2006年的6.92×103kg·hm-2下降到6.07×103kg·hm-2。牲畜养殖碳排放强度由2006年的3.72×103kg·hm-2下降到2015年的2.73×103kg·hm-2。近10 a来该市各农业碳源的平均碳排放强度由高到低分别为牲畜养殖(3.29×103kg·hm-2)、农业土壤(2.46×103kg·hm-2)和农用物资投入(0.77×103kg·hm-2)。其中,牲畜养殖强度变化对该市碳排放强度变化具有正向作用,农用物资投入及农业土壤碳排放强度变化对该市碳排放强度变化具有负向作用。

3.2 泸州市2006—2015年农业碳收支空间特征

3.2.1 农业碳吸收空间特征

将泸州市2006—2015年农业碳吸收量及耕地面积数据代入式(2)可以得出泸州市近10 a农业碳吸收强度。根据泸州市近10 a农业碳吸收强度数据统计各县区的碳吸收强度变化状况(图2)。

图2 泸州市各区县2006—2015年农业碳吸收强度Fig.2 Agricultural carbon absorption intensity in Luzhou City from 2006 to 2015

由图2可知,近10 a来泸州市农业碳吸收强度除龙马潭区下降外总体呈上升趋势。单位耕地面积碳吸收强度由2006年的8×103kg·hm-2上升到2015年的 8.96×103kg·hm-2,年均递增率 1.19%。其中江阳区农业碳吸收强度居于该市第1位,2006年碳吸收强度为12.66×103kg·hm-2,2015年达14.03×103kg·hm-2,平均农业碳吸收强度为13.45×103kg·hm-2;其次为泸县,平均农业碳排放强度为10.08×103kg·hm-2;古蔺县碳吸收强度最弱,2006年为5.14×103kg·hm-2,2015年为 6.05 ×103kg·hm-2,平均农业碳吸收强度为5.72×103kg·hm-2。近10 a年来龙马潭区农业碳吸收强度呈下降趋势,单位耕地面积碳吸收强度由2006年的9.39×103kg·hm-2下降到2015年的7.78×103kg·hm-2。

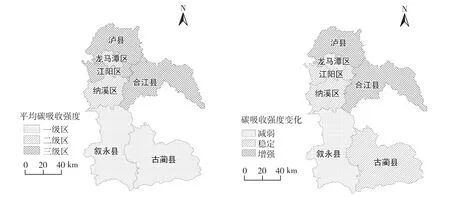

根据泸州市各县区近10 a平均农业碳吸收强度的区域差异,将县区平均农业碳吸收强度划分为3级别:一级区平均碳吸收强度<8×103kg·hm-2;二级区为8×103~10×103kg·hm-2;三级区为>10×103kg·hm-2。根据该市近10 a碳吸收强度变化区域差异,将县区农业碳吸收强度变化分为3类变化区:减弱区碳吸收强度变化<0.45×103kg·hm-2,稳定区为0.45×103~1.45×103kg·hm-2,增强区为>1.45×103kg·hm-2。分县区对该市农业平均碳吸收强度及碳吸收强度变化状况进行统计,结果见图3。

图3 泸州市各区县2006—2015年农业碳吸收强度空间分布及其变化Fig.3 Spatial distribution and variation of agricultural carbon absorption intensity in Luzhou City from 2006 to 2015

据图3可知,一级区包括叙永县和古蔺县,碳吸收强度明显低于该市平均水平;二级区包括纳溪区和龙马潭区,碳吸收强度处于该市平均水平;三级区包括江阳区、泸县和合江县,碳吸收强度明显高于该市平均水平。农业碳吸收强度等级越高,越有利于低碳农业发展。从近10 a来泸州市平均碳吸收强度的空间变化上看,该市农业碳吸收强度由南向北总体呈增大趋势。近10 a来泸州市农业碳吸收强度变化可以分为3个区域:江阳区、纳溪区和古蔺县农业碳吸收强度未发生明显变化;龙马潭区和叙永县农业碳吸收强度明显减弱;而东北部泸县和合江县农业碳吸收强度明显增强。

3.2.2 农业碳排放空间特征

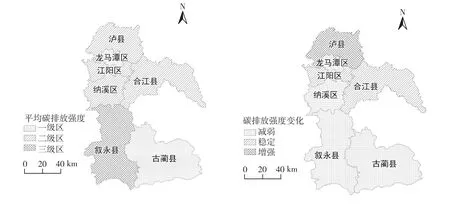

根据泸州市近10 a农业碳排放强度数据统计各县区的碳排放强度变化状况(图4)。泸州市碳排放强度总体呈下降趋势。单位耕地面积的碳排放强度由2006年的6.92×103kg·hm-2下降到2015年的6.07×103kg·hm-2,年均递减率1.23%。从该市农业碳排放强度均值上看,叙永县农业碳排放强度居该市第1位,平均强度为7.16×103kg·hm-2,其次分别为泸县(6.72×103kg·hm-2)、江阳区(6.72×103kg·hm-2)、纳溪区(6.54×103kg·hm-2)、合江县(6.41×103kg·hm-2)、古蔺县(5.98×103kg·hm-2)和龙马潭区(5.63×103kg·hm-2)。

图4 泸州市各区县2006—2015年农业碳排放强度Fig.4 Agricultural carbon emission intensity in Luzhou City from 2006 to 2015

根据泸州市各县区近10 a平均农业碳排放强度的区域差异,将县区平均农业碳排放强度划分为3级区:一级区平均碳排放强度<6×103kg·hm-2;二级区为 6×103~7×103kg·hm-2;三级区为>7×103kg·hm-2。根据该市近10 a碳排放强度变化区域差异,将县区农业碳排放强度变化分为3类变化区:减弱区碳排放强度变化<-1.35×103kg·hm-2;稳定区为-1.35×103~ -0.35×103kg·hm-2;增强 区为>-0.35×103kg·hm-2。分区(县)对该市农业平均碳排放强度及碳排放强度变化状况进行区域统计,结果见图5。

从图5可以看出,一级区包括龙马潭区和古蔺县,碳排放强度明显低于全市平均水平;二级区包括江阳区、纳溪区、泸县和合江县,碳排放强度处于该市平均水平;三级区为叙永县,碳排放强度明显高于该市平均水平。农业碳排放强度等级越高,越不利于低碳农业发展。

近10 a来泸州市农业碳排放强度变化可以分为3个区域:该市中部江阳区和合江县农业碳排放强度未发生明显变化;龙马潭区、纳溪区及南部叙永县、古蔺县农业碳排放强度明显减弱;而北部泸县农业碳排放强度明显增强。

图5 泸州市2006—2015年农业碳排放强度空间分布及其变化Fig.5 Spatial distribution and changes of agricultural carbon emission intensity in Luzhou City from 2006 to 2015

3.3 泸州市2006—2015年农业碳排放生态承载力及农业出产效率动态变化

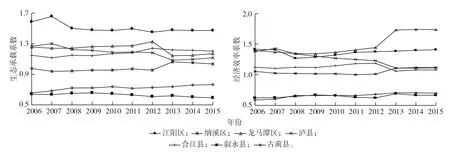

将泸州市2006—2015年的农业碳排放量、碳吸收量以及农业生产总值分别代入式(5)~(6)可分别测算出该市各县区农业碳排放生态承载系数(S)及经济效率系数(O)(图6)。

图6 泸州市2006—2015年农业碳排放生态承载系数及经济效率系数变化Fig.6 Changes in the ecological carrying capacity and economic contribution factor of agricultural carbon emissions in Luzhou City from 2006 to 2015

由图6可知,近10 a来泸州市农业碳排放生态承载力总体呈平稳变化趋势。其中,泸县、江阳区、龙马潭区和叙永县的生态承载系数分别由2006年的1.27、1.59、1.26和0.64下降到2015年的1.12、1.47、1.17和0.59;而古蔺县、纳溪区和合江县生态承载系数分别由2006年的0.66、0.97和1.15增长到2015年的0.76、1.04和1.20。研究期纳溪区农业碳排放生态容量发生由弱转强的变化。

近10 a来泸州市农业经济效率总体呈上升趋势。其中,龙马潭区、古蔺县、纳溪区和叙永县经济贡献系数分别由2006年的1.40、0.58、1.05和0.62上升到1.73、0.70、1.11和0.67;而泸县、合江县和江阳区经济效率系数分别由2006年的1.38、1.12和1.41下降到1.12、1.08和1.41。

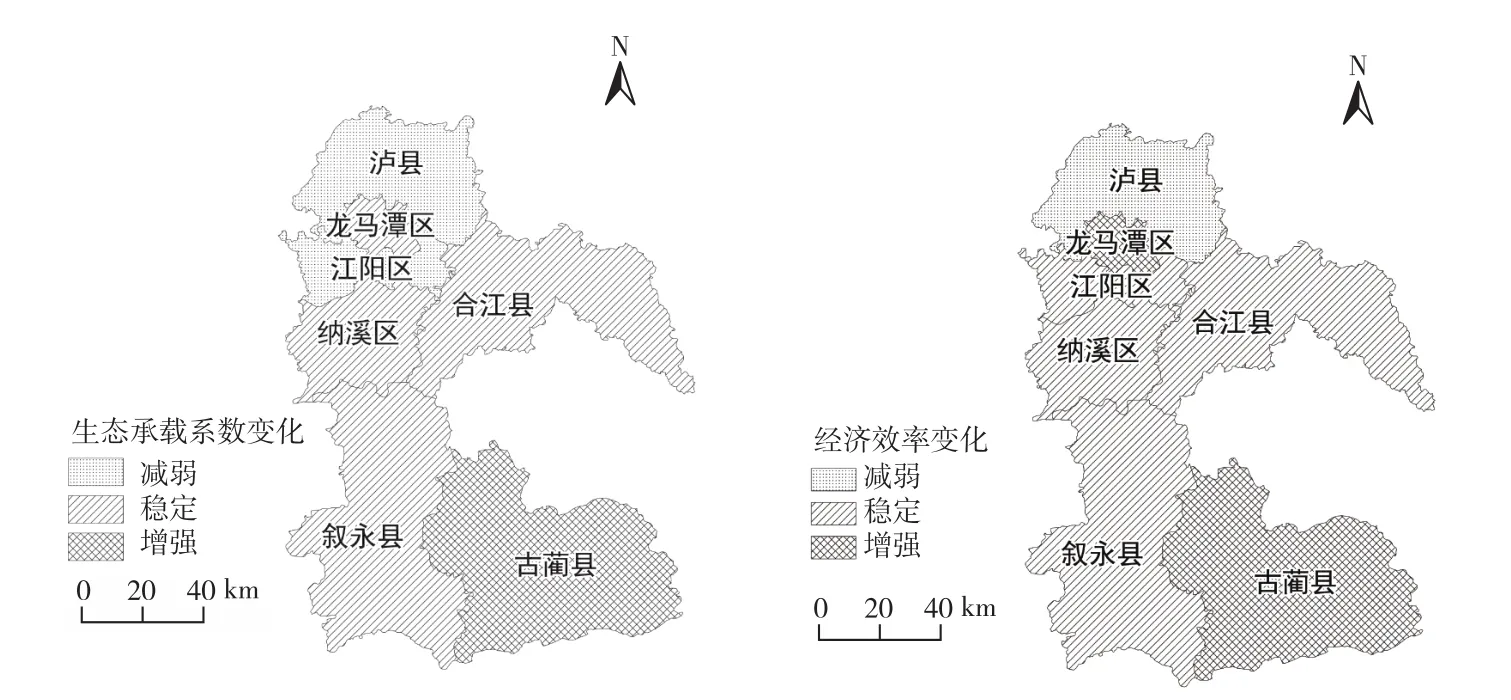

3.4 农业碳排放生态承载力及农业经济效率变化的空间特征

泸州市各区(县)2006—2015年农业碳排放生态承载力及农业出产效率空间变化情况见图7。从农业碳排放生态承载系数多年平均值来看,生态承载力地区差异显著。农业碳排放生态承载系数从大到小依次为江阳(1.51)>龙马潭(1.23)>泸县(1.19)>合江(1.18)>纳溪(0.98)>古蔺(0.72)>叙永(0.63)。该市北部生态容量高于南部地区,北部泸县、合江县、龙马潭区和江阳区农业碳吸收占该市比例均大于农业碳排放所占比例,在一定程度上分担了该市其他地区农业碳排放压力;纳溪区、叙永县和古蔺县生态承载系数低于1,农业碳排放在该市占比大于农业碳吸收占比,损害了该市其他地区利益。

图7 泸州市各区县2006—2015年农业碳排放生态承载力及经济效率变化Fig.7 Ecological capacity of agricultural carbon emissions and changes in agricultural production efficiency in Luzhou City from 2006 to 2015

从图7可以看出,近年来地区生态承载力龙马潭区、合江县、纳溪区和叙永县等均未发生明显变化;该市北部泸县和江阳区明显减弱;东南部古蔺县明显增强。

从农业碳排放经济效率系数多年平均值看,农业出产效率地区差异显著。农业碳排放经济效率系数从大到小依次为龙马潭(1.49)>江阳(1.36)>泸县(1.25)>合江(1.12)>纳溪(1.05)>古蔺(0.66)>叙永(0.65)。农业碳排放经济效率系数越大,则农业经济效率越高。该市农业出产效率北部明显高于南部,北部平原区农业经济的贡献率大于农业碳排放,经济效率较高;而南部山区经济效率均处于较低水平,可能是因为南部地区地形条件复杂,又地处乌蒙山区,农业生产粗放落后。

从图7可以看出,近10 a农业经济效率江阳区、纳溪区、合江县和叙永县等地未发生明显变化;泸县明显降低;龙马潭区和古蔺县显著提高。

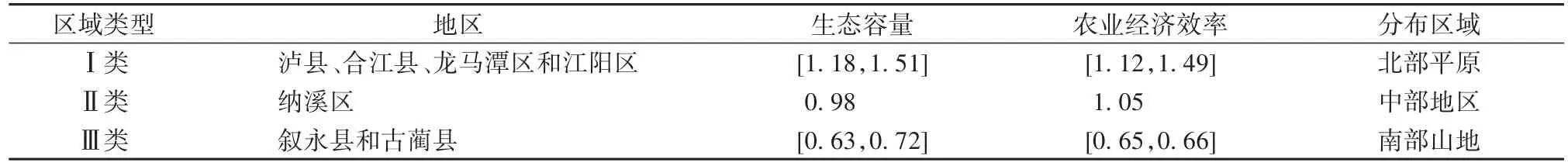

3.5 泸州市农业碳排放公平性矩阵聚类分析

结合泸州市各县区2006—2015年生态承载系数(S)及经济效率系数(O)的数值差异,对泸州市各区县进行农业碳排放公平性聚类分析并对不同类型地区进行特征描述(表4)。

Ⅰ类区域包括泸县、合江县、龙马潭区和江阳区。该区域农业碳吸收总量占该市的比例远大于其农业碳排放所占比例,具有较高的生态容量,在一定程度上分担了本市其他地区的农业碳排放压力。同时,该区域农业经济占的比例大于其农业碳排放所占该市的比例,具有较高的农业经济效率,农业发展具有可持续性。Ⅱ类区域为纳溪区。该区域农业碳吸收总量所占比例小于其农业碳排放所占比例,但农业经济所占的比例大于其农业碳排放所占比例,农业经济效率较高。Ⅲ类区域包括叙永县和古蔺县。该区域农业碳吸收量对本市的贡献率及农业总产值对本市的贡献率均低于其农业碳排放对本市的贡献率,古蔺县和叙永县生态容量低且经济效率低,主要是因为该区域位于云贵川交界处,伴有喀斯特地貌发育,生态环境较为脆弱,且该区域生产方式落后、作物单产低、经济效率低下。

表4 泸州市2006—2015年农业碳排放公平性矩阵聚类分析结果Table 4 Results of fairness matrix cluster analysis of agricultural carbon emissions in Luzhou City from 2006 to 2015

4 结语

根据泸州市2006—2015年空间面板数据,分别采用参数估算法及IPCC清单估算法估算该市近10 a来农业生产碳收支状况,并用生态承载系数及经济效率系数进行区域农业碳排放公平性评价。研究结果表明:(1)作物播种面积增加有利于碳汇增加,近10 a来泸县和合江县作物播种面积增加,复种指数增大,碳汇作用及碳吸收强度明显增强;而龙马潭区和叙永县作物播种面积缩减,复种指数减小,碳汇作用及碳吸收强度明显减弱。(2)牲畜养殖作为该市最大的农业碳源,牲畜养殖规模变化对该市农业碳排放影响较大。近10 a来龙马潭区、纳溪区、叙永县和古蔺县牲畜养殖养殖规模明显缩减,碳排放强度减弱显著;而泸县由于牲畜养殖养殖规模扩大导致碳排放强度明显增强。

农业碳排放是一个十分复杂的过程,笔者将农业碳排放时空变化与公平性评价相结合,在分析泸州市近10 a农业碳排放时空变化的基础上进行市域公平性评价,对促进区域农业碳排放公平性政策制定具有重要借鉴意义。但促进区域农业碳排放公平不能仅局限于公平性评价,而应在公平性评价的基础上进行责任分摊。因此,在今后的研究中可以尝试将公平与效率相结合,构建农业碳减排责任分摊的公平性区间,将碳减排任务公平高效地分摊到各区域,促进区域农业的可持续发展。